2024年大学入試共通テスト 地学

地学基礎に続いて地学も解いてみました。グラフを読み取る、といった地学の知識よりも常識?があれば結構何とかなる感じでした。

問題と解答は東進ハイスクールの解答速報のサイトから頂きました。

では、始めましょう。

1)3

2)2

3)1/2

4)1/3

解答:3

コメント:

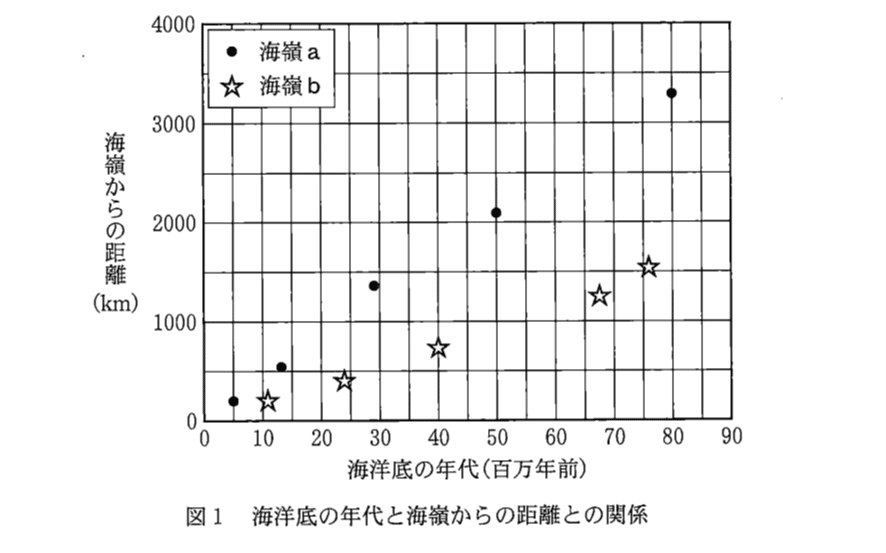

おおまかに線を引くと傾きがスピードを示す

B)1500㎞÷75百万年=20km/百万年

A)3500km÷80百万年=43.75 km/百万年

よってだいたいbはaの半分とわかる。

1)30

2)50

3)70

4)90

解答:2

コメント:ハッブルの法則は

「宇宙のどの方向を見ても、遠方の銀河ほど速い速度で銀河系(天の川銀河)から遠ざかり、その遠ざかる速度(後退速度)は銀河までの距離に比例する」と要約される。銀河の後退速度 をν [km s-1]、その銀河までの距離をr [Mpc]とするとν=H0rと表される。後退速度と距離の間の比例定数H0 はハッブル定数と呼ばれる。

グラフを読むと20Mpc のとき後退速度は1400 km/s、40Mpc のとき2800 km/sと読めるので H0は70 くらいと予想できる。いま、後退速度が3500 km/sだから50 Mpcとなる。

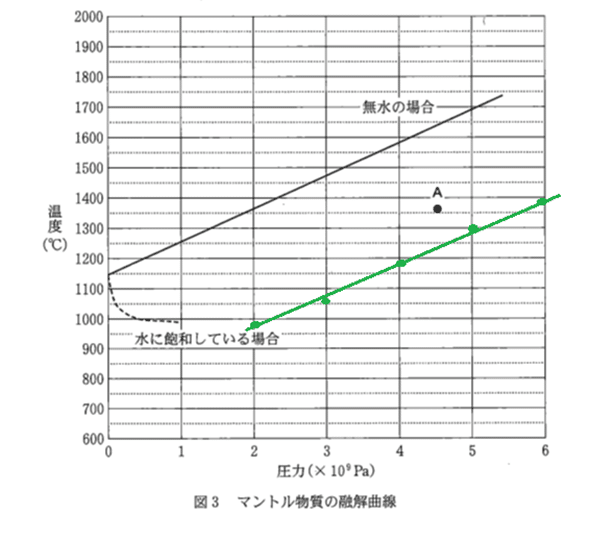

解答:3

コメント:まずはグラフを作成してみる。Aは無水と飽和の間に来る。つまり飽和している時の融解温度よりも高温だが無水の時の融解温度よりも低い。よって3が妥当。

1)a

2)b

3)c

4)d

解答:3

コメント:まず同じ海域の冬であるから、海面の温度が夏よりも低いはず。そうするとcまたはdとなる。水深200m位より下は1年中温度が変わらないので答えはc

1)a 2)b 3)c 4)d 5)e

解答:5

コメント:走向がN45W、傾斜が45SWということで、N45Wのラインを延長するとcとeに至る。xの標高は140mと読める。褶曲断層地層の厚さに変化がないのだから同じ標高に出てくると予想される。よってeと判断する。

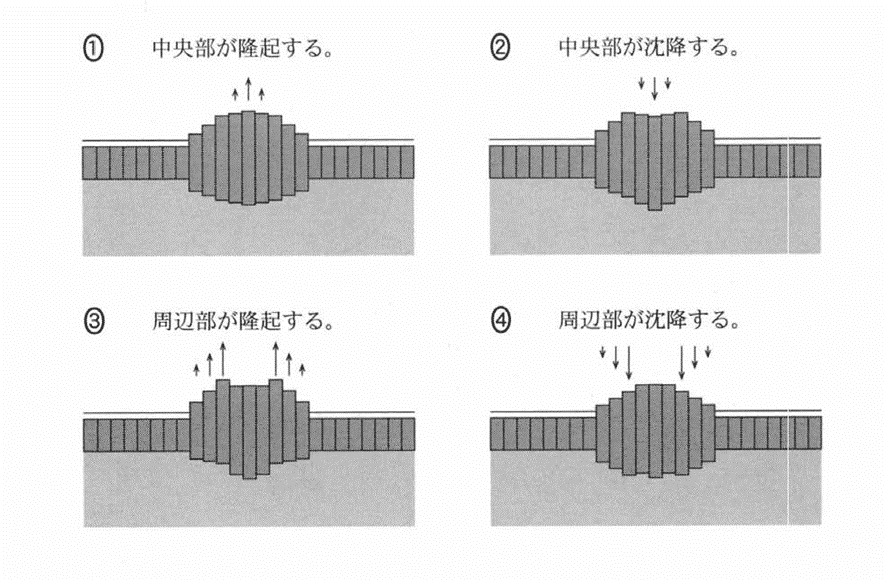

解答:1

コメント:アイソスタシーが成り立っていると難しく考える前に例えば低反発枕などを手でぐっと押してその手を放したらへこんだ枕がジワリと元に戻ることを思い浮かべてみる。氷が押す力がなくなるわけだからマントルが地殻を押し上げる。すなわち1

解答:2

コメント:地磁気が逆転した時どうなるか。逆転してもSとNが入れ替わるだけなのでオーロラは高緯度地方に同様に表れる。海洋地殻は逆向きの磁場の中で冷えて磁化を獲得するので残留磁気は現在とは逆向きになる。

解答:4

コメント:順にみて行くと

火山フロント・・・特に北海道や東北地方では活火山の列はプレートの深さ100㎞のラインと重なっている。1は〇

沈み込む角度・・・地形図同様、等深度線の間隔が狭いほど急。2は〇

プレート境界線から下へもぐりこんで行くのだから関東地方の下には両方の延長がある。3は〇。

四国地方の下にはフィリピン海プレートが沈み込んでいる。ただし浅い。4は×。

解答:1

コメント:問題を見ると余震が南北に分布している。断層の動きは南北方向とわかる。圧縮の領域からは「押し」波が、膨張の領域からは「引き」波が出る。P波初動の上下動成分が、上向きなら「押し」、下向きなら「引き」と呼ぶ。

以上を踏まえると

押しと引きはペアなのでAとBが引きならCと記号無しの部分は押し。断層が動く向きは引きから押し。例えばAから見ると相手の岩盤は左へ動いている。よって左横ずれとわかる。

気象庁の解説ページから

地震の発震機構を求める場合によく使われる方法が、地震波のP波の初動を使う方法です。 地震波のうち、P波は地下の岩盤の伸び縮みによって伝わる波です。地震の際に断層が下図のようにずれ動いた時、 図のように断層のまわりの領域で、岩盤が縮む領域(図の[1]、[3])と岩盤が伸びる領域(図の[2]、[4])ができます。 そして、それらの領域から出た地震波(P波)が地表面に伝わった時には、それぞれ地震波が伝わり始めた領域([1]から[4]) に対応して、地面の最初の動き(初動)が、”縮み”([1]、[3]から伝わった波)になるか、”伸び”([2]、[4]から伝わった波)になるかが分かれます。

この性質をP波の初動極性と呼びます。これらの”伸び”、”縮み”は、地表面では、それぞれ、地面が最初に下に動く("引き"の波)、上に動く(”押し”の波)、ことに対応しますので、”押し”、”引き”と表現されます。

解答:3

コメント:a、b、cの3つの条件で鉱物を分けてみると

a 有色鉱物 輝石、かんらん石、黒雲母 ; 無色鉱物 石英 → Y

b へき開が発達 黒雲母、輝石 ; そうでもない かんらん石、石英 → X

c はんれい岩の構成鉱物 かんらん石、輝石 ; 違う 黒雲母、石英 → Z

となる。

よって答えは3。わかるものから選んでいって消去法でも答えに行きつく。

解答:5

コメント:アとイ 直前の会話から 流紋岩質マグマ とあるのでSiO2は多く粘性が高いとわかる。ウは地面が広い範囲で陥没してできた地形だから カルデラ とわかる。

大地溝帯はマグマが出てくるときに両脇が引っ張られるものというイメージ?

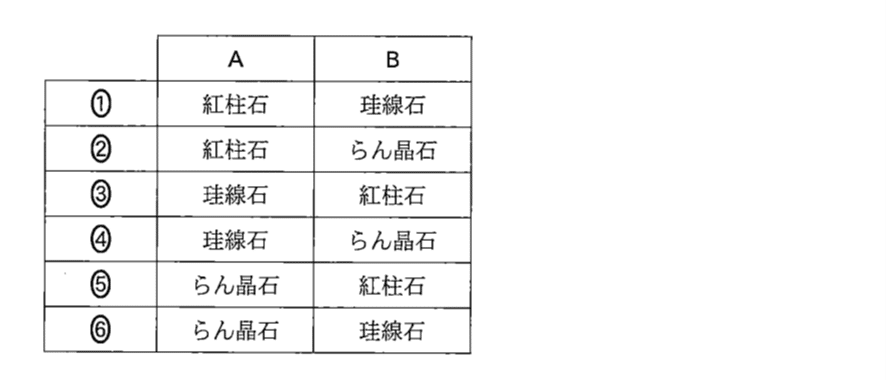

解答:4

コメント:図4のAは深さ20㎞で温度が700℃くらい、Bは深さ40㎞で温度が400℃くらいと読める。そうすると図3を見てAは珪線石とわかる。一方Bはらん晶石とわかる。

解答:3

コメント:過去の環境を推定するために有効な化石 → 示相化石

示準化石はそれを含む地層の時代を推定するのに有効な化石。

第四紀の始まりは258万年前。

マンモスは第四紀、デスモスチルスは1800-1300万年前に生息していた。

以上のことから見つかった化石はマンモス。

解答:3

コメント:生息していた場所で埋没したのだから、表1の水深が重なるところを選ぶ。4つが重なるのは20-50。

解答:2と6

コメント:わかりやすそうなところとして、傾斜に注目してみる。真ん中を谷底にしたような形が読める。選択肢を見ると向斜構造にあたる。

1のすべて北西に傾斜しているは×

2は上記により〇

3の北東―南西に圧縮されたら、北東―南西の谷にはならないはず。×

4はよくわからない(私見)

5はよくわからない(私見)

6は向斜だとすると粗い砂岩が底で、これが一番新しい(=一番上)。よってその下が細かい砂岩のA、順に凝灰岩、礫岩のBとなる。地層の逆転が無いのだからAの方がBよりも新しい。

解答:3

コメント:気圧の測定で気圧が上がると水銀柱は高くなる。低気圧が近づくと気圧が下がるから水銀柱は低くなる。よってaは×。海抜高度が上がると気圧は下がるから、水銀柱は低くなる。bは〇。

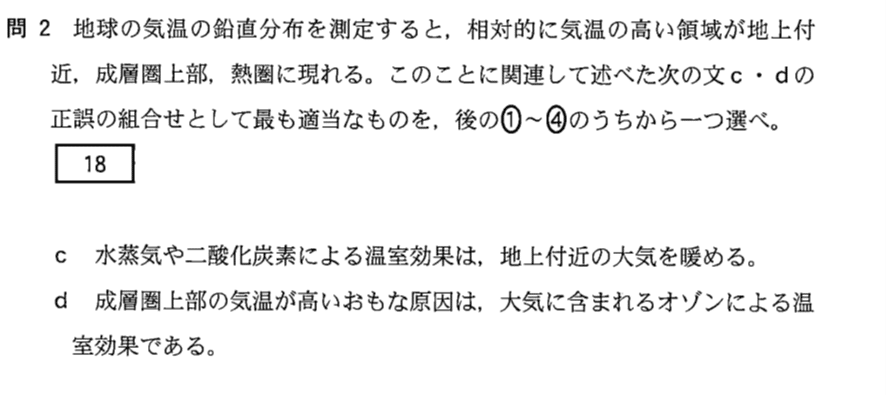

解答:2

コメント:まず、オゾンは温室効果ガスとは考えない。よってdは×。温室効果は地球表面からの熱が外に出て行かない効果と考えられるから、cは〇。

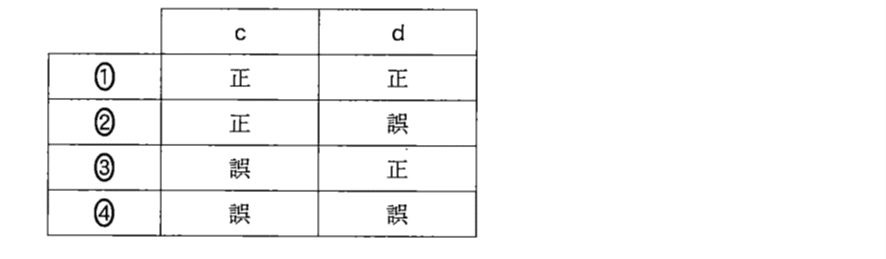

解答:4

コメント:これは水蒸気(H2O)が集まる核ではないものを選ぶのだからオゾン分子(O3)とわかる。

解答:1

コメント:図2のグラフをよく見ると氷に対する飽和水蒸気圧よりも過冷却水に対する飽和水蒸気圧が高いことが分かる。成長するのは氷晶だから、1を選ぶ。

解答:1

コメント:用語の問題。

西岸強化→亜熱帯海流の西側(大陸の東岸沖)に強い流れが現れること。これは、地球が西から東へ自転しておりコリオリ力が高緯度ほど大きくなることによって還流の中心が西に取り残されることによる。

地衡流 → コリオリ力と圧力傾度力がつり合った流れをいう。

吹送流 → 風によって生じる流れ。

エクマン輸送 → エクマンの吹送流によって生じる正味の水の輸送をいう。

話は難しくなるが、黒潮と来れば西岸強化、ここでは地衡流の話をしているらしいと推察できればエクマンではないと判断して1と答えておく。

解答:1

コメント:黒潮は、海面高度が高い所と低い所の境界を流れている。流れの向きに対して右が高く左が低い。そこから考えれば

よって1と判断する。

「海洋研究開発機構・アプリケーションラボ」にあった解説

海面付近の海流は、海面高度の等値線に沿って流れる傾向があるという大事な性質がある。そのため、海面高度を見ることで海面付近の流れはおおよそわかる。それを説明したのが下図。北半球では海流は海面高度が高い方を右に見て流れる。つまり、海面高度の高いところのまわりを時計まわりに流れる。海面高度が低いところでは反時計まわりになる。等値線が混んでいる(等値線の間隔が狭い)ところでは流れが強いという性質もあるので、等値線の混み具合で流れの強さもわかる。

解答:4

コメント:日付を手掛かりに見て行くと、惑星は順行している。AとBでAは見かけの移動距離が少ないので遠い所にあると考えられる。よって木星を選ぶ。

解答:3

コメント:問題に示された観測結果からわかることは、AもBも同じようなところを移動していること。よって3を選ぶ。

解答:5

コメント:大雑把に言うと構造は

地球型惑星 → 地殻、マントル、核、密度 約5 g/cm3

木星・土星 → 水素分子、金属水素、岩石と氷の核 密度 約1 g/cm3

天王星・海王星 → 水素分子、アンモニア・メタンの氷、岩石と氷の核

a;木星の大気は水素

b;核には岩石が含まれる 〇

c;金属水素の層は木星、火星にはない

d;木星は火星より密度が小さい 〇

解答:2

コメント:恒星の一生はざっというと 主系列星→赤色巨星(超新星)→白色矮星

赤色巨星はHR図の右上にくる。よって2。

解答:2

コメント:横軸の左が青白く(高温)、右は赤(低温)となっている。橙色は黄色(太陽)と赤の間だから、BまたはD。絶対等級M、見かけの等級m、距離をdパーセクとすると

M=m+5-5log10d

年周視差p” のとき d=1/p 〔パーセク〕

よってこの場合、d=10となるから、絶対等級は 1+5-5*log10(10)=1 となりB。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?