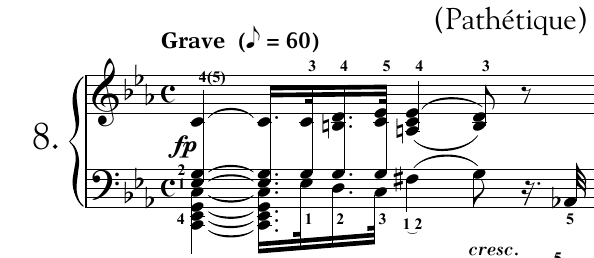

ピアノソナタ第8番《悲愴》

私は東大阪市の学生街であった河内小阪に住んでいた。特に用事もなく香川からやってきて住み着いたので、もちろん毎日用事はなかった。酷い生活をしていたと思うが、あまり覚えていない。住んでいたアパートから徒歩3分の場所には後になって、共に音楽をすることになるベーシストの山本さんが住んでいたのだが、出会うまでにはここからまだ10年近くかかる。

当時、河内小阪~八戸ノ里の駅前にはCD・レコード屋が幾つかあった。それ以外にも足を延ばせば近畿大学があり、そちらの学生通りにはもう数段階ほど音楽の闇に踏み込んだようなCD屋があった。が、そちらはあまり行かなかった。大学生という存在にムカついていたのだ。奴らには大学へ通うという堂々たる用事があるではないか。

1990年代の後半、河内小阪あたりは非常に活気があるように思えた。最近、小阪周辺を歩く機会があったので懐かしい気分に浸りながら散歩してみたが、残念ながら当時の活気は感じられなかった。今の学生たちはインターネットを利用して情報が手に入るようになったため、何の土地勘もないまま取りあえず大学の近くに住まなくてはいけない、という不自由さから解放されたのだろう。

私の通っていたCD屋はその全てが失われていた。今日はCD屋の話しを書きたい。何も持ち合わせていなかった私だからこそ、得られるものは多かった。手に何も持たない者がもっとも何かを持ち帰るというのは、シンプルな論理であり感覚的にもそれはそうだろうと納得できる。

さて、まったく用事のない私であったが、CD屋にも大して用事がなさそうなコーナーがあった。そう、クラシック音楽のコーナーだ。いつもホコリをかぶっていて、ジャケットのデザインも酷いものだった。「売れないとはこういうことだ」を具現化するようなものばかりだったが、値段は安かった。

新作のCDが2,500円~3,000円するのにクラシックの再版は800円~1,000円という相場感だったので求めやすかったのもあるが、そのメインストリームから取り残された感じにどこか親和性を感じた。私から一方的にベートーベンなどの顔を見ながら、「お前らも仲間だな」という具合だ。

街のメインストリームから外れて肩身の狭い思いをしていた私だがそんなことは認めたくもなかったが、今となって孤独は大切な時間だったのかも知れないと感じられるようになった。

前述したように、ワケのわからない親和性があったため、私は少しずつ、ワゴンセールみたいに売られているクラシックのCDを買っていった。私が買わずして誰が買うというのか、この市場として打ち捨てられてはいるが音楽的には最も封建的で権威主義、怖ろしいくらいの競争原理が働く珍妙な世界。

最初に買ったのは忘れもしない、ベートーベンのピアノソナタ第8番「悲愴」だった。演奏するのはフリードリヒ・グルダ。生まれて初めて聞く200年前の音楽に何の期待もしていなかったが、暇つぶしにはなるだろうくらいの気持ちでCDコンポの中にディスクを挿入する。

ダァーン

冒頭の和音に「うわぁ」と驚いた。うわぁの後に自分の今の心情を打抜かれたような響きに寒気がした。200年前のヨーロッパの男の曲が今も売られ、そして愛されるのか冒頭だけで理解した。このまま彼が何を言わんとするのか描きだされる物語を追ってみたくなった。悲愴の言葉の意味はそこまでわからない、今もわからないが「悲愴」というのは私の中ではこのダァーンだ。

ガーンでもバーンでもなく、ダァーン。根拠はないが自分の可能性を信じている田舎者たちの心の中に響く音だ。絶望でも失望でも怒りでもない、ダァーンはダァーンなのだ。ベートーベンはダァーンを落語のまくらのように使い、そして、本題に入っていき、血管と鼓動を浮き上がらせてくるのだ。自動車も自転車もなかった時代にこの速度感は何なのだろうか。

200年前に、自分が聴衆としてこの曲を聴いたら五臓六腑が破裂すると思う。神経がおかしくなって、寒天のようにただブルブルと客席で震えてる自分がイメージできる。これが、200年後にはワゴンセールで1,000円!

クラシックにハマるキッカケとしては十分だった。

――――――。

最近、娘はバレエをやめて軽音にいそしんでいる。彼女の部屋には、エレキギターが3本、アコースティックギターが2本、エレキベースが1本、無造作に転がっている。一体あなたはバンドで何のパートをしているのかと訊いてみると、歌とドラム以外は全てやっているのだという。

彼女は、スマホで録音したバンドの練習風景をいつも見ている。どんちゃんどんちゃんやかましい。明日はライブをするのだという、「へえ」と相槌する私。内心は「音か騒音かわからんギリギリの状態で本番するやん」と感じているが特に意見も求められないので何も言わない。

今、こうして文字を打ちながら思い出しても笑える演奏だ。Official髭男dismの「宿命」という曲だと教えてくれた。

彼女はひとしきり、どんちゃんどんちゃんをチェックし終えた後、どこかへ行った。一瞬の静寂が戻り世界に安定が訪れたと感じた折、唐突にダァーンがピアノの部屋で響いた。

「ダァーンや・・・、なんで?」

私はピアノのところへ行く、譜面はまさにダァーンであった。今から225年以上前の曲がたどたどしい感じで進んでいく。「まだまだ、初見やねんけど、ピアノの発表会で弾くことになった」と彼女は教えてくれた。「へえ」と相槌する私。

「誰かが演奏してるのを聴いたことある?」と私は彼女に訊くが、ないと返答がある。私はCD棚へ行く、25年前に買った「悲愴」があるはずだと探してみるが、いつの間にかCDは無くなっていた。すぐ、それも良いなと思った。だから入念には探さなかった。

大体、クラシックやジャズのCDを大切に保管してるのは技術職や専門職の人たちなのだ。私のような特に何をやってるでもない素性の人間が持っていたCDというのは、得てして自然のうちに何処かへ消失していくものだ。

だがしかし、CDは無くなったが、ダァーンの和音が響くだけで、いろんな模様が自分の中にふんわりと綿ぼこりのように浮かび上がってくる。幾つも幾つも。これを記憶の断片というのなら、そうなのだろう。

未だに「悲愴」という言葉が意味するところはわからない。言葉としてはあまりに体裁が整えられ過ぎていて、フレンチのコース料理でも食べるかのように気取って他所行きの日本語だと感じてしまうからだろう。

今から、彼女の鳴らすダァーンが楽しみである。

和音を押さえ込め。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?