スーペルコパ2021:バスクの魂・アスレティック・ビルバオ優勝の理由

エルチェ戦で勝利した直後、ガイスカ・ガリターノを解任。バレンシアを指揮していたマルセリーノを後任に付け、2日後に早速バルセロナ相手に初陣を迎えたマルセリーノ。そこで見られたのは戦術的なボール保持・パワフルなストーミングもこなす完成度の高いチームから、平凡なカウンターサッカーへの退化だった。

2節バルサ戦 必然の敗北:442

ガリターノの志向したプレッシングとボール保持のサッカー。強度の高い展開にも堪える高いフィジカル能力とハードワークで相手にぶち当たっていくサッカー。それがバルサ相手にとても有効であることは近年のフットボールシーンが証明しています。バルサがCLでの劇的な敗退を喫したローマ・リバプールや歴史的大敗を喫したバイエルン、近頃のクラシコでのレアルマドリードがその証人です。

それはなぜか。バルサは高い位置で的確なボール循環から相手を崩せるチームに戻ってきており、狭い守備ブロックの中でも一瞬で決定的な仕事を出来るメッシがいます。その意味で、442でいわゆる「ゴール前にバスを停める」戦術は最も悪手であると言えます。

それは442が中途半端であるからです。442で引いてくる相手は、上手く行っているときのバルサにとって最もやりやすい相手であると言えます。

まず、アンカーが居ないこと。2ラインの間で受けるのが得意なバルサの選手達にとって、受けた時に明確にボールを奪いに来るアンカーが居ないことは非常にやりやすいことでしょう。復活したメッシ・ゼロトップ戦術はとても相性が良く、メッシは気持ちよくプレーしたことでしょう。

理由①後列の数的不利

マルセリーノは前線に3枚当てて、というようなプレッシングをしたがりません。ガリターノ時代はチャンスがあればパワフルなプレッシングを仕掛けていたのがパタリと止んだので、マルセリーノのカラーなのでしょう。

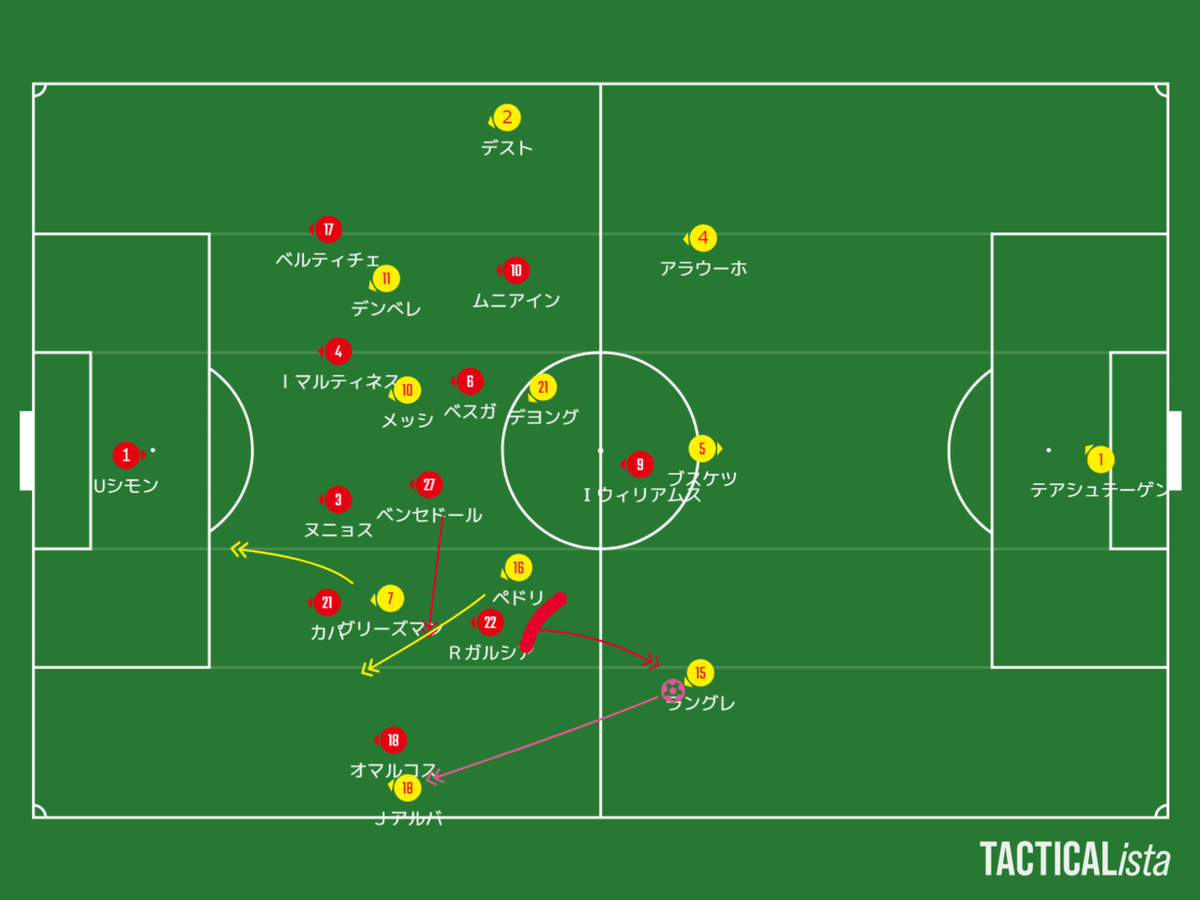

しかしバルサはブスケツが降りてダウンスリーの形を作り、数的有利で楽にボールを持ちます。それに対してビルバオは明確なアクションを何ら起こせず、自由にボールを回されてしまいます。リアクションとしては、せめてもの抵抗と言わんばかりに2トップが中を締め、ボールを外に誘導するくらいです。

理由②大外のマーク不在

この試合バルサの左サイドは特に良好でした。メッシは0トップとして自由に動きますが、左利きなのでやはり中央から右に出ていくことが多いです。LWGグリーズマンがそれに呼応して中央を狙うことでCBを引き付け、左ハーフレーンをIHペドリが狙いに行くという見事な連動で時計回りに回転し、チャンスを作っていました。

何故これを自由にやらせてしまうかというと、人を捕まえる守備を出来ていないからです。44ブロックでしっかりスペースを埋める守備をしたい場合、ボールの動きに合わせてブロックをスライドし、大外のSBにはWGが対応しなければなりません。エイバルの乾がやるような守備ですね。

それはなぜか。後列で相手がボールを持っている時、RSHオマルコスはペドリを開けるのが怖くてSBに付けません。

そうするとアルバにボールが出た時にSBのカパが出て行って対応することになりますが、元々距離があるのでアルバに時間をある程度与えてしまう上、CBとの間が空いてしまいます。この時グリーズマンがヌニョスを内側に引っ張る動きをするため、SBに合わせてスライドして埋めるということが出来ません。

これを防ぎたければ、ビルバオはウイングがついていける状況を作るか、SBがタイトに大外に付ける状況を作らなければなりません。いずれにせよ、ビルバオはIHとアンカーのいるシステムで守らなければなりません。

例えば、WGのオマルコスがジョルディ・アルバを見る場合。ウイングがアルバを見に行けるということは、ペドリやグリーズマンがハーフスペースで受けられないように監視する人が必要になります。つまり、IHが必要だということです。トップのウィリアムスには中央のブスケツを抑えさせて楽なサイドチェンジを防がせ、アルバでサイドをつまらせることによってラングレに戻させます。

グリーズマンとペドリが先程のような連動を見せたとしても、CB、アンカー、SBに任せてRガルシアはラングレにプレッシャーをかけて押し戻せます。

次に、SBを外に行かせる方法。この場合の時はウイングがラングレにプレスしている時なので、アルバに入るとしても浮き球のボール。なのでアンカーがDFラインに入ってスライドする時間が十分あります。

4141をベースにすると、ハーフスペースをしっかり封鎖しつつ結局442でブロックを敷くことが可能になります。4最初から442で守ろうとすると、大外を取られた時に442じゃなくなっちゃうので上手く守れないんですね。

理由③ボックス型ビルドアップ

この試合のビルバオはビルドアップの時も2ボランチが2CBの前に構えるボック型のビルドアップで、メッシが積極的にプレスを仕掛けなくても両WG のサポートがあれば前進を阻止できてしまう構造でした。

スーペルコパ準決勝:許されたプレス

新監督が望む第2戦となったスーペルコパ準決勝。それは早くも、新たなスタイルの強みが出る試合となりました。単調な442だけではなくしっかり人にもつける手心を加えて来たマルセリーノの新たな手は、ハイサードでのブロック守備。バルサ戦ではじりじり後退するだけだった442ブロックでしたが、その両翼に、ハーフスペースを守る局面・サイドバックに行く局面の明確なタスクを遂行させることが出来ました。

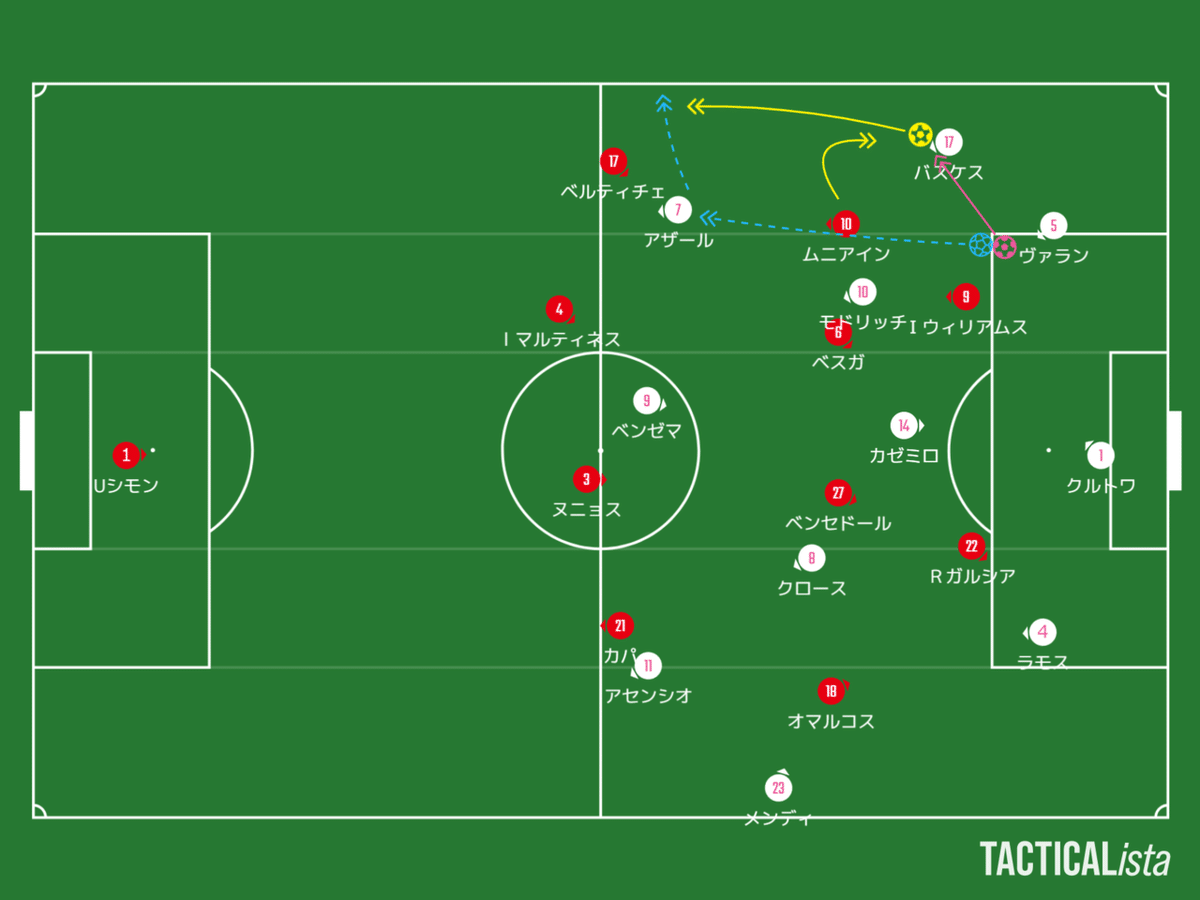

先制点を奪ったシーン。高い位置ではWGを明確にサイドバックに当て、2トップで中央を封鎖。逆サイドのウイングも絞って圧縮します。実際の所この時のルーカスバスケスにはいろいろな選択肢があって、クロースの指示した逆サイドへの大きな展開やベンゼマへのロブ等抜け道はいろいろありましたが、最も狙われているゴロでの楔を選択してしまいました。

実際の所この試合は、厳密にいうとレアルマドリードが上手く守らせてしまった要素が強いです。ビルバオのプレスは442を前進して圧縮しただけの簡素なもので、ストーミングのように追い込むスピーディーなものでもないので判断の時間もあります。逆サイドや中盤の裏もポッカリ空いているのでつけいる隙は多分にあったように思います。

まずビルバオの守備を楽にしてしまうポイントは、バスケスの位置取りの低さです。キーパーを含めて後ろは3枚ですから、バスケスは慌ててもらいに行く必要はありません。もともと時間を奪うようなプレスもしてきませんので。

なのでバスケスは決してムニアインよりも低い位置に入ってはいけません。何故ならアザールとバスケスを両方同時に見れてしまうからです。

具体的に言えば、ヴァラン→アザールのコースを消しながらバスケスを監視、バスケスへ出たらすぐに詰め、大外にスライドしたアザールへのコースを消せるということです。

どうすればこれを回避できるのか。アザールと自分を同時にムニアインに抑えられない位置をバスケスが取ることです。

バスケスにボールを通せばユーリが出てきますから、空いたアザールを使うことができますし、上手く消されたらモドリッチが間に落ちて数的優位を作れます。そうすると空いたベンゼマへの楔も通せますね。

これは高い位置でも同様に起きていた問題で、マドリーの右サイドが永遠にうまく行かない理由です。

ムニアインより低い位置にいます。さっきと同じように、ムニアインにとっては常にアセンシオを塞ぎながらバスケスを監視、バスケスに出た場合はアセンシオを切りながらバスケスに寄せれば良いという感じです。

アセンシオはここでワイドに出てバスケスからのパスを受けてくれます。左利きで体を使えますし、フィジカル・技術は一級の選手なのでキープするのは苦では全くないですが、ここでバスケスが何かしらのアクションを起こす訳ではありません。アセンシオに付けてもバスケスとムニアインが蓋をしているのでやれることは殆ど無いんですね。

バルサにやられたことですが、SBが大外にいった後のCBとの間のケアがあいまいなビルバオに対しては非常にこの動きが重要です。ちなみにモドリッチがやるべきではありません。何故ならムニアインを動かせないから意味が無い。バスケスの動きによってWGを無効化すればモドリッチ・ヴァランから再展開を狙えます。

実際に決定機や得点シーンは何らかの理由でそこを突けているシーンです。

一番明確なのは後半16分の決定機のシーン。この時はカゼミーロの位置取りも面白いですね。逆サイドのボールがあるときバスケスはほぼワイドでサイドチェンジを待たず、絞った訳の分からない位置で受けてムニアインに対応されていました。この問題を解決するためにカゼミーロが大外を取るようになります。逆サイドにボールがあるときはファーでクロスを待ち、展開が来そうなときは開いていました。

はい、バスケスとカゼミロが逆である以外は全員が居るべき位置で強みを出しています。ワイドで幅を取るメンディー、それによって空いた間を突くアザール、ゴール前で深さを取るベンゼマ、セカンドストライカーとしてベンゼマの空けたスペースに飛び込むアセンシオ。この布陣で目指す完成形がここにあるように見えますね。相変わらずこのアザールのゾーンはマークがおらず、それまでただ使われていなかっただけです。このウィーン以外にもアザールが同じゾーンボールを受けてチャンスというシーンが何度かありました(いずれもドフリー )

続いて27分の得点シーン。バスケスの位置が低いのでアセンシオが大外で引く動きを見せてもらいに行き、SBのマークを引き付ける。その裏にカゼミーロが飛び出すと、マーカーが誰も居ないドフリーな状態。とにかくサイドにタイトに行くビルバオは、SB裏の弱点を再び露呈。

ビルドアップのシーンと決定機に繋がったクロスのシーン、バルベルデのクロスを折り返したシーン。連続して大外のカゼミロがチャンスを作っています。

しかし反撃の時間もチャンスも少なすぎました。自滅で2点失った上に攻めれない。勝てなくて当然の試合でしょう。こうしてビルバオは準決勝を勝利しました。

スーペルコパ決勝:1人少ないバルサ

2週間前の試合で戦術的に大勝したバルサ。王様を強行出場させて臨んだタイトル戦では、ビルドアップから全く機能しません。

明らかに無理がたたってピッチを漂うだけのメッシ。中央のバイタルを取る人が居ないため両WGが機能せず、外に押し出されます。するとSBがビルバオのWGより低い位置に追い出され、ボールが前に進まなくなります。

この状態でアルバにボールが入っても中盤が糸でつながったように猛スライド。ラウールガルシアがブスケツを警戒してCBに戻させます。

バルサもまた、442に上手く守らせる構造になってしまっていました。これは低い位置でテアシュテーゲンが参加してるとブスケツがダウンスリーを作っている時でも全く変わりませんでした。

メッシが居て守備もできず、全体的にフィジカルとハードワークで劣るチームが効果的にボールを持てなければ、負けるのは必然です。バルサの失点の1つはセットプレー、あとの2つはIHがメッシのカバーを強いられて中盤で楽にボールを持たせたところからのゴールになっています。

リーガの凋落を証明した大会

構造的欠陥から人為的理由をつかれての失点。どちらも自滅というほかなく、負けるべくして負けました。

確かにアスレティック・ビルバオの守備は訓練されていて、素晴らしいハードワークでした。しかし欠陥も多くあり、そこを突けない相手に問題がありました。悪く言えば、ハードワークだけで守らせてしまったということです。

この大会、2強チームの選手機起用を含めた指揮官の指揮能力の限界が露呈しました。完全に2強の、そして今のリーガの限界を証明してしまった気がします。しかし、両チーム何が必要なのかがはっきりしたようにも思います。

監督交代直後のチームが2大ビッククラブを連破してなぜ優勝できたのか。その理由の一端を説明できたと思います。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?