セビージャ:3つのTを融合した現代サッカー

ジュレン・ロペテギ監督率いる、タフネス・テクニック・タクティクスが高いレベルで絡み合った現代フットボール。そのサッカーはスピーディー且つ強度の高いラ・リーガの中でもその特徴がかなり色濃く、今シーズンのラリーガはこのクラブ無しには語れないでしょう。

合理的プレーモデル

セビージャは明確に合理的なプレーモデルを持っています。それはハイサードでのリスクを抑えた攻守です。その実現のためにハイプレス・スピーディーな攻撃・ロングボールによるリスク回避をチーム戦術としています。

そのようなチームコンセプトである故、ショートパスを繋いでいるうちに相手に圧縮されて追い込まれるのを嫌うなど、ワイドでダイナミックかつスピーディーな攻撃を志向しています。最も重点が置かれており、かつ迫力があるサイド攻撃は必見です。

攻撃戦術:サイド攻撃

このチームのサイドは逆足WGと利き足SB 。SBは上下動とボール保持能力、高いクロス能力をもっており、素早く大外に展開した後の攻撃の起点になります。最も直線的にゴールに迫るクロス攻撃を繰り出すため、ストライカーだけでなく両WGもスピード・空中戦に長じており、かなりの頻度でアンカーのフェルナンドも飛び込みます。フェルナンドは攻撃時、特にハイサードでは組み立てを両IHに任せて前進することが多いのが特徴ですね。サイズ的に考えれば合理的です。

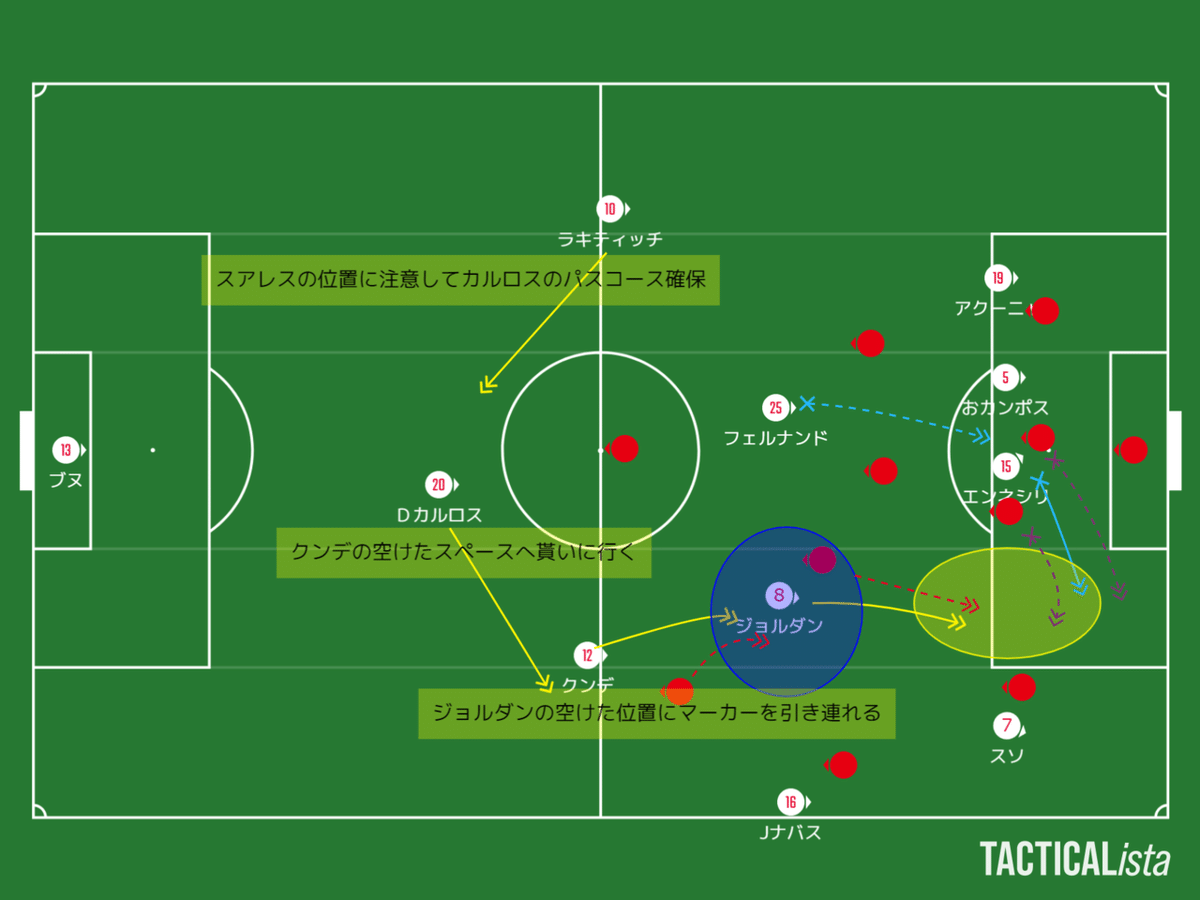

これはレアルソシエダ戦の先制シーン。開始直後からサイドへ素早く展開してからのクロス攻撃などで右サイドサイドからチャンスメイクしていましたが、このシーンはで相手の対応が速くクロスを阻止されます、奥の黄色いゾーンを使った駆け引きから手前の青ゾーンでスソがボールを引き出し、相手ディフェンダーの裏を上手く掻いてフェルナンドにパス。折り返しから先制点を決めました。

このように、セビージャはあまりセンターアタックを行いません。青いゾーンを使うにしてもCBからの楔ではなく、大外を起点に侵入。その際の第一目標はクロスで、2nd,3rdの選択肢として内側のレーン。その2つの選択肢すらもクロスを上げやすくするために用意されている感があります。ゴールまで速く、リスクを抑えた攻撃を実現するために取っている手段がサイド攻撃という訳です。

積極的なネガティブ・トランジション

特にクロスを上げた後、必ずこぼれ球が発生しますね。主役は2IHと2CB。プレッシング時もそうですが、トランジション時にIHは積極的にボールにプレッシャーをかけます。攻撃の終了時にアンカーが前線におり組み立ては両IHが担っていますので。これはレアルソシエダ戦の2点目を挙げたシーン。

この場面ではラキティッチがいち早くスライドしてSBのカバーをし、ボールに詰めて相手の縦に速い展開を阻止。横パスへ誘導し、中央では連動したジョルダンが詰めてプレスバックする前線・背中を守るアンカーで追い込みました。スピード・カバーリング能力に優れるCBに裏を任せ、中盤の3選手はボールにプレスして高い位置で奪います。

アトレティコ戦:露呈した弱点は攻撃の固さ

2位レアルマドリード以外の誰も土を付けられていない、首位アトレティコマドリード。その強敵との一戦は、セビージャにとって苦しいものとなりました。陣形上当然と言えば当然ですが、セビージャはその特徴である素早いサイドからの攻撃を完全に封じられてしまいます。セビージャが急造3バックを形成した場合、アトレティコは532から541へ撤退。スアレスを前線中央に残して54ブロックで守り、サイドを封鎖しました。

具体的に言うと、SBへWBをハッキリ当てていくことによって大きな展開で一気に大外へサイドチェンジすることを防ぎ、ボールが入ったとしても時間を奪ってクロスを上げさせませんでした。セビージャの攻撃の特徴である大外の起点を潰し、起点を3バックに限定。そして中盤から1枚、ボールの動きに合わせて3バック両脇の2枚に適宜(ボールサイドだけ)プレッシャーをかけます。

タイトなマークを嫌がったナバスは位置が低くなり、楔を受けるためにより内側に入ったスソと分断されました。ここでスソが受けれても内側にしか出せず、ここで起点となって強みを出す選手でないので攻撃は簡単に潰されました。

おそらく個人の判断でしょうが、スソは前半25分辺りからこの現象になんとか抗おうと試みました。ヘススナバスがWBを引き出して大外の裏が空いたので、スソが外へ流れるようになります。しかしそれに対する他の選手のリアクションが薄く、チャンスに繋がりません。

スソが開いて作ったスペースをエンネシリ、或いはジョルダンが狙うことでLCB・LCMが対応せざるを得なくなり、相手の陣形を崩す糸口になる筈ですが、セビージャにそのようなことはアクションはありませんでした。右サイドでクンデがこの動きを行うとリスクが高いと思われるかもしれませんが、逆サイドでオカンポスがワイドへ流れる動きをしなかったのでラキティッチがリアクションすることも無かったですね。そのせいか実際この試合のアタッキングサイドは右に偏っています。

ここにセビージャの弱点が表れています。攻撃の形が固定され過ぎていて柔軟性が低いことです。この試合では2つのファクターで悪影響に働いており、1つはIHが左側にしか基本的に降りないこと。ラキティッチでもジョルダンでも両方ですね。もしクンデの位置がIHならば外に預けて前進、呼応して他の選手も流動性を増した可能性があります。2つ目は明らかに空いたスペースを使わないこと。特にこの試合、相手が5バックでワイドを封鎖してくることは分かり切っていたのでセカンドプランを用意しているべきだったでしょう。

そして43分、1人の選手がこの問題の明確な解決に乗り出します。CBのクンデです。

ジョルダンの横まで進出、ナバスにボールが出ると素早くインナーラップすることでジョルダン・Dカルロスにスライドを促してスペースを提供しました。そしてクンデが裏抜けした後に空いた手前でスソが受けます。この試合初めてサイドでボールが回り始めました。

結局後半もクンデ以外が明確にアクションを起こすことは無く、あまり明確な狙いは見いだせていませんでした。

このように、サイド攻撃をシャットアウトされた時のセカンドプランの不足がセビージャの弱点です。

総括

スピーディーなサイドへの展開から、ゴールに素早く迫る攻撃を繰り出すサッカー。その戦術実現のために技術、持久力、フィジカルを前面に押し出してハードワークするサッカーは見る者を魅了することでしょう。

勿論その前提として行われる、キーパーも参加しての自陣低い位置からのビルドアップは技術に打たれ強さを上積みして高い精度をほこりますし、追い込まれれば密集地に蹴りだすリスク回避という手段もデザインしていて合理的です。高い位置からのプレッシングはバルセロナも苦しめました。この2つは見れば自然と気付くと思われますので敢えて触れませんが、テクニック、タクティクス、タフネスの融合がとても面白いチームです。

CLトーナメント・国王杯でどこまでいけるのか、来期のCL出場圏内に入れるか、後半戦のセビージャに要注目です!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?