介護ど素人大学院生だった私が介護福祉士になるまでの道のり【人生の備忘録】

こんにちは🌼あーりんです💞

いつもはYouTuberさんの動画の感想を書いていますが、たまにはテイストを変えて別のことを書こうかなあと!

普段は介護のお仕事をしていて、実は今年の3月に介護福祉士の試験に合格したので、備忘録としてそれまでの過程でも書こうと思います✨

1.自己紹介

まず簡単な自己紹介(経歴)から。

・2019年3月に大学院を卒業(←介護とは全く関係ない分野)。4月に介護の会社に新卒入社。看多機配属。

・現在介護士4年目(ずっと同じ会社の同じ看多機)

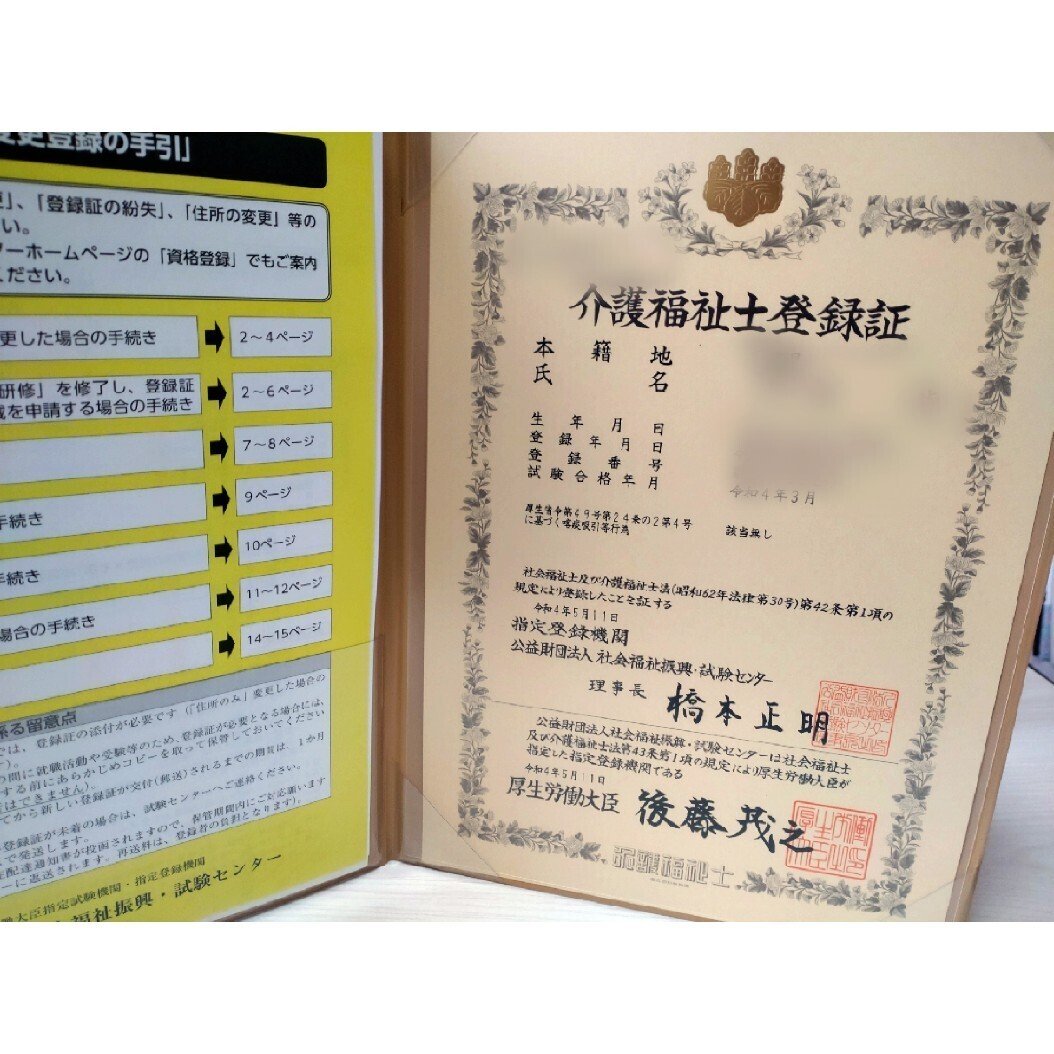

・2022年3月に介護福祉士合格✨5月にやっと登録手続きが終わりました!

って感じです。

2.初任者研修

初任者研修は今の会社に内定をもらったときに入社までに取るように推奨されました。(←強制ではなかった) (ちなみに内定をもらったのは2018年8月)

働き始めて仕事と両立しながらだと大変になりそうだし、今のうちに取っとくかー!って思って、2018年11月〜2月にスクールに通って取りました!大学院の論文作成と同時進行でしたが、週に一回日曜日に通うコースで取ったので、そんなに苦になることはなかったです。(朝早く起きないといけないこと、遅刻できないことがちょこっとストレスでした笑)

費用

内定先の会社(今の会社)で入社半年後に全額キャッシュバックされる制度があったので、最初はバイト代から立て替えて払い、その後入社半年後にキャッシュバックされました!(なので実質タダでした!)6万近くかかった気がするので大きかった…。

勉強内容

全部で15回くらい通うんですが、初回から半分くらいはほぼ座学、最後の方はほぼ実技でした。(←詳しくはスクールのHPとかで調べて下さい!)

内容は介護の基礎的な内容を広く浅く学んだような気がします!

実技が始まるまでに、自宅学習があって、それに合格しないといけないんですが、スクールでもらう教科書に載ってる内容なので、不合格になることはほぼないかと思います。(ただ教科書が分厚いので、どこに載ってるかを探すのが大変でした笑)

最終日に修了試験(筆記)があって、それに受かれば修了でした🙆自宅学習の内容を見直して臨んで、合格したような気がします!

初任者研修の雰囲気

私の受けたクラスは3、40代〜の方が多かったような気がします。ママさんが比較的多かったです!同世代は私以外一人しかいなかったような…。でも皆さん本当に優しくて温かくて、人間関係のストレスは全く無かったです!

座学では、近くに座ってる人と軽くディスカッション的なのをする時間もあるので、そこで話していくうちに近くの席の方と仲良くなりました。(私は隣に座ってたママさんとめちゃめちゃ仲良くなりました✨笑)

実技は毎回グループをシャッフルしながらやっていきました。やりながら手順書を書いてインプットしてた感じだったかな…?できないこともお互い教え合いながら協力してやっていってました。

実技では今まで関わることが少なかった方とも話して仲良くなれて楽しかったな…!個人的には実技は劣等生だったので苦労しましたが、本当に周りの方に優しく教えてもらって助けられたなってつくづく思ってます😭

初任者研修を受けてみて

介護の会社に内定をもらった時はあんまり介護の仕事に興味がなく、半年ぐらい働いたら転職しようかな〜とか考えていて、正直やる気がなかったのですが、初任者研修で出会った方々が温かすぎて、来るべくしてこの道に来たのかな?っていうくらい恵まれてて、、😭介護のイメージも変わったし、頑張っていきたいな!って思った記憶があります✨

3、実務者研修

実務者研修は入社2年目になる直前の 2020年2月〜3月に取りました。

もっと勉強したいな!って気持ちが強かったのと、冬のボーナスが入って受講費が払える!って思ったのと、私が通おうとしてたスクールで割引キャンペーンがやってたことなどが合わさって、このタイミングで取りました。

もうとにかく、仕事とスクールの両立がとてつもなくキツかったです😱!自分のための休みが全く取れなくて、仕事と実務者研修が立て続けに10日連続である😭!なんて日もありました。今思うとよく乗り越えたなあ…。

どんな感じだったか書いていきます!

eラーニング

まずスクーリングの前にeラーニングを受けました。やり方は初任者研修の自宅学習と同じ要領で、教科書見ながら答えを探してやってました。仕事終わりにマックに行ってよくやってたなあ。

(ちなみにeラーニングは、〇回目の授業までにこの単元を終わらせないとその授業は受けられない、、みたいなのが細かくあったような気がするんですが、面倒くさいので、スクーリング開始前にほぼ全て終わらせた気がします!)

スクーリング

スクーリングの様子ですが、、

まず、介護過程と医療的ケアで別々に申し込むので、メンバーもそれぞれで違います。(まあ若干被ってるメンバーもいましたが)

介護過程

介護過程での雰囲気は初任者研修の時と似たような感じでした。皆で協力しながら和気あいあいってのはほぼ一緒でした✨!講師の先生も初任者研修の時と似たような感じの先生でした。一緒に受けてた方はみんな同業者だったので、自分と違うところで働いてる人からお話が聞けて勉強になったなあと。

内容は全部で5回くらいだったと思うんですが、座学は1回ぐらいで、残りはほぼ実技&介護計画作りみたいな感じだった気がします。最終日に実技試験があって、それに受かったら合格🙆みたいな感じでした!

ちなみにこの実技試験、、結構緊張します!!講師の方が利用者さん役になって、一人一人皆の前で試験をします。一人が試験をしている間、他の人は試験の様子が見えないように、背を向けて一列になって静かに待機でした。その待機中に何かを見たりすることはできません。試験は名簿順にやっていくのですが、私は名簿順が一番最後だったので、試験も一番最後…。待機時間が長くてうたた寝してしまい(笑)、逆にそれで少し緊張が紛れた記憶があります(笑)

試験のお題は私の時は確か、、移動・更衣・おむつ交換からランダムに出されて、自分が実技試験を受ける直前までどのお題になるかはわかりませんでした。受講者ごとにバランスよく出されるわけでもなく、「このクラスはおむつ交換の人が多かったね!」みたいなこともあり得るようで、なので本当にランダムです。私は確か更衣だったような気がします!

ただ、このお題は、スクーリングの実技でやる内容なので、その内容を自分なりに復習してインプットできれば大丈夫だと思います🙆なので、実技試験で落とされることはほぼないかと…。

そんな感じでした!

医療的ケア

医療的ケアは全部で2回です。看護師さんが講師で、雰囲気が初任者研修や介護過程とは全然違います。

まず座学がほぼありません。少し座学をやったらすぐ実技です。3人ぐらいのグループになって(私は2人でした)、実技の練習をしながら、大丈夫そうだったら試験を練習の流れでやっていく感じでした。

その実技試験が結構厳しかったです。内容が喀痰吸引、栄養剤の注入とかだったんですが、

「今から〇〇さんの喀痰吸引を行います」「〇〇確認しました」などと、一個一個何をやるかを宣言しながら、指差し確認をして進めていきます。順番を間違えたら最初からやり直しです。もちろん、試験中に何かを見るのはNGです。

介護過程の実技試験みたいに、 皆の前でやるわけではなく、ガヤガヤした中でやるので、そこはいいのですが、看護師さん講師が一個一個厳しい目でチェックしてるので、皆さん何度もやり直しを食らっていました。(一回試験やってダメだったら終わりではなく、できなかったらできるまで何度も練習してやるって感じで、しかも大体授業内の時間でクリアできるので、そこは安心してもらって大丈夫です🙆私が受けたときも時間内に全員合格してました!)

ちなみに私は、、なぜかすごくスムーズにできて、全部一発で合格しました!奇跡…。

少人数グループで、合格するまで何度もグループのメンバーで練習し合う感じなので、グループのメンバーや近くで練習してるグループの人とめっちゃ仲良くなれます!私は2人グループで、もう一人の方(30代ぐらいの女性の方)とめっちゃ仲良くなれました✨その方が中々合格せず、「これ忘れてます」「次はこれです」とか色々指摘してました。今思うと私めっちゃ偉そうだったけど、でも一緒に合格したかったので、指摘するところは指摘してました。でも「ああ、また忘れちゃったああ」「何回も付き合わせてゴメンねえ」と優しく接してくださいました。合格したときには「おめでとうございます✨!!」と一緒に喜び合いました😁

実務者研修を受けてみて

もうとにかく仕事との両立が大変でしたが、介護過程では普段のケアをもっと深く考えるきっかけになったし、医療的ケアでは私の憧れてる看護師さんに一歩近づけた気分で楽しかったし、取って良かったです!

あと、介護過程と医療的ケアでメンバーが違うので、医療的ケアのメンバーで既に介護過程を終えてるメンバーから介護過程の実技試験の様子を教えてもらったりしてました!逆に自分が介護過程を終えるときに、医療的ケアをまだ終えてないメンバーに様子を教えたりもしてました。そーゆー教え合いができるのも実務者研修ならではかなと。

あとこれはタイミング的にラッキーだったねって話なのですが、実務者研修修了後にちょうどコ〇ナ禍が始まり、スクーリングが開催されなかったりしたようなので、その前に取り終えてラッキーだったなって思いました。

4、介護福祉士

勉強方法

社会人3年目に入った2021年4月。そろそろ介福の勉強し始めないとな〜と思い、始めました。

ちなみに、私はスクールとかには通わず、完全独学で勉強しました。私の使った参考書などを紹介します!

まず、兎にも角にも過去問だ!と思い、過去問を買いました。私の買ったのはこちら↓

特にこだわりはなく、多分偶然売ってたものを買ったと思います。

ただ、やっていくと、特に社会の理解という単元では過去問の解説だけではわかりにくく、ちゃんとした参考書が欲しいなと思い、この過去問の参考書を買いました!

色付きですごくわかりやすかったです🌼✨

しばらくは

過去問をやる→わからないところは参考書でチェックする

ってのを続けてました。

ただこのやり方、、

ものすごく時間がかかる!!!

先ほど言った社会の理解って単元が難しくてものすごく時間がかかるのです。(この単元を超えると、あとは普段の仕事の知識や初任者研修・実務者研修でやった知識でスラスラ進みます✨)

このままだと一周終わらないし、今までやってきたところも忘れてしまう…

と思って、過去問をやるのと同時進行で、9月頃からわからなかった問題&正解したけど迷った問題をノートにまとめる作業を始めました。

(この時に捨てる問題と取りにいく問題の仕分けもしてました!覚えるのが無理そうな問題は潔く捨てて、ノートにもまとめませんでした!ただ捨て過ぎは注意…。全部覚えるつもりでやって、どうしても無理なところは捨てる!くらいの気持ちでやれば、捨て過ぎを防げるかなと。)

ノートはこんな感じで作りました↓

コピーして貼り付けたのが結構ポイントでして…!

手書きでまとめるのが好きだったり、センスがある方だったら手書きでも良いのですが、手書きだと意外と時間がかかるし、書いた割に覚えてなかったりするので、、

コスパ重視で、わかりやすく色付きでまとまってる参考書をカラーコピーして貼り付けて、暇な時(電車の中、仕事の休憩中など)に繰り返し見るようにしてました。

本当は過去問を一周終えてからやろうと思っていて、同時進行だとどっちも中途半端になりそうで怖かったのですが、結果的に早めにノートまとめをやり始めて大正解でした🙆その理由は後で書きます…!

そうこうしてる間に、12月頃にようやく過去問一周終えました!(遅っ)

その後はノートまとめ作業に専念しつつ、暇なときにノートを見返していました。

年が明け、2022年1月。予想問題とかで時間を測って問題を解く練習がしたいと思い、予想問題を購入しました!

(ごめんなさい、予想問題単体の写メがありませんでした…)

ただ、ノートまとめ作業が思ったより時間がかかり、予想問題を解き始めたのは試験前日でした!!(遅すぎる…)

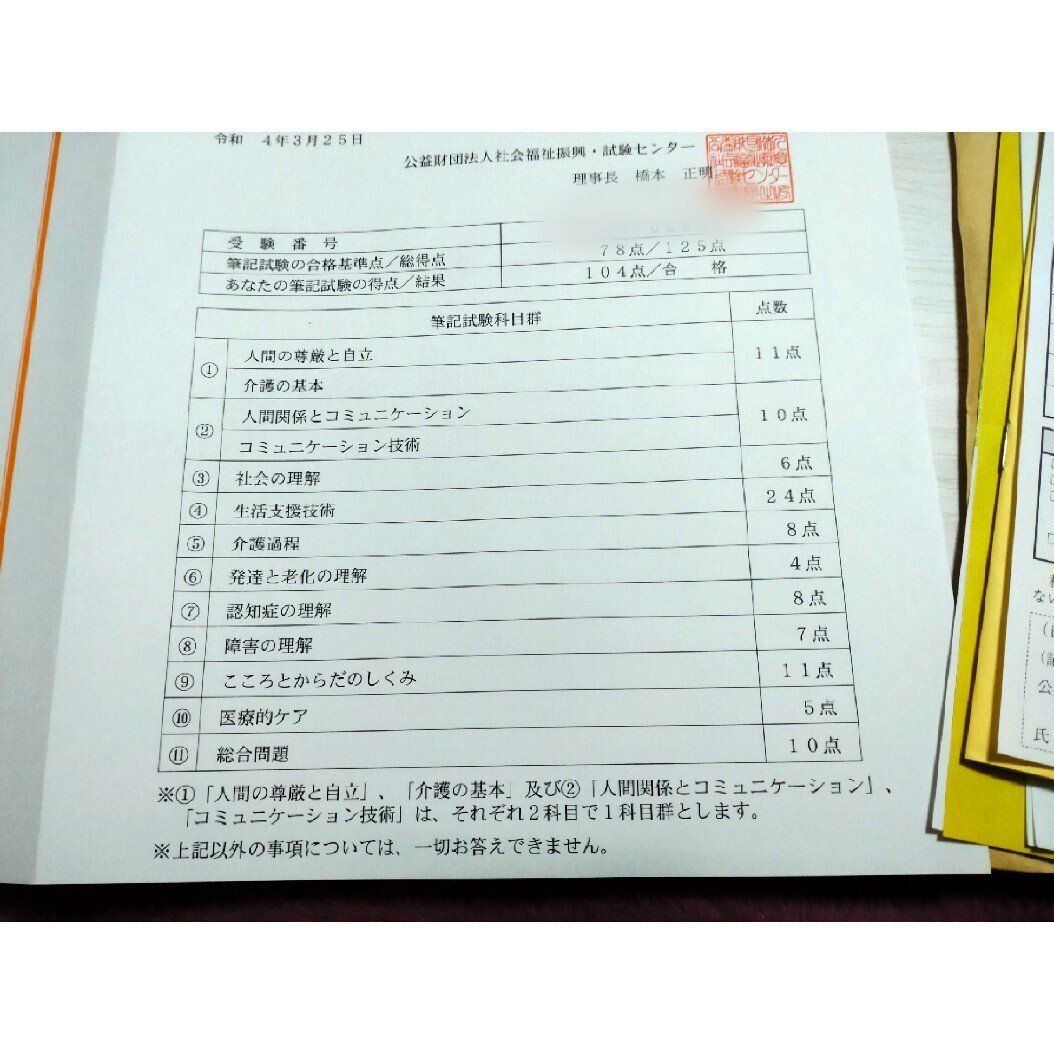

試験前々日の真夜中までノートのまとめ作業をし、試験前日にまとめてきたノートをザッと見て、それから、前年度の問題と予想問題2回分を時間を測ってやりました。そしたら、午前の問題と午後の問題それぞれ1時間くらいで解き終わり(←試験時間は午前と午後でそれぞれ100分)、合格目安点(←125点中75点以上が目安)も超え、一安心した記憶があります!

ちなみに、、

前年度の過去問→105点

予想問題①→89点

予想問題②→92点

でした!!

本当はこれらの間違えた問題もノートにまとめたかったのてすが、時間がなかったので、問題に直接補足説明などを書き込みました。予想問題②に関しては見直しをしてる時間もなく、中途半端になってしまったら怖かったので、敢えて見直しはせず、前年度の過去問と予想問題①はしっかり見直すようにしました!合格目安点も超えてるし、まあ大丈夫だろうと開き直ってた部分もありました(笑)

(⚠️時間があったら、絶対に全て見直した方がいいと思います!!その方が自分も安心できるし。ただ、私の場合はかなりギリギリで勉強を間に合わせた感じだったのでこうなってしまいました…。)

試験当日

当日は早めに起きて、電車で試験会場まで行きました。電車の中や試験会場でひたすらノートや見直しした予想問題などを見ていました。(主に午前の問題を!)

ちなみに試験会場は私の行き慣れてる場所だったので、その意味ではリラックスした気持ちでいられました♪

すっっごい広い会場で、「こんなに介福受ける人いるんだ〜」「皆さん一緒に頑張りましょうね〜!」って思った記憶があります(笑)

試験開始30分くらい前から本人確認などが始まり、あっという間に午前の試験が始まりました。

初っ端からわからん!って思ったけど、そこは捨て問題だったので、まあ気にせず(笑)、その後は結構スラスラ解けて、前日に練習したときのように1時間くらいで解き終わりました!マークミスとかあったら怖いのでめっちゃ見直ししました。それでも時間が結構余ったので、途中退室しました!(試験開始1時間ぐらいが経過すると退室できます!)トイレが結構混むので早めに行きたかったのと、午後の問題の見直しの時間を多く取りたかったのもあります。

試験会場の中にドトールがあったので、そこでお昼を食べながら午後の問題の見直しをひたすらしました。だんだんドトールが混んできて、途中からは試験会場に戻ってやりました。

午後の試験も午前の試験と同じ要領で、開始30分くらい前から本人確認などをして、始まりました。

ちょこちょこ自信のない問題もありましたが、「私の勉強した知識から考えると多分これだろう」と選んでいきました。捨て問題は潔く諦めました。最後の総合問題はスラスラ進んで、自信に満ち溢れてました(笑)!

あと、普段の仕事の知識に助けられた問題もありました。医療的ケアの単元で栄養剤の問題が出て、勉強してなかった内容だったのですが、栄養剤の利用者さんのことを思い出して、その知識で解けた問題もありました…✨!(他にもチラホラそんな問題がありました)普段のお仕事も侮ってはいけないです!!

そんなこんなで午後の問題も1時間くらいで解き終わり、午前の問題よりも念入りに見直しをして(笑)、途中退室しました。終わった後は達成感で満ち溢れてました🌠!!

自己採点

介福の試験の後、私の好きなYouTuberのイベントがあったので(笑)、それを楽しみ🥰、その帰りの電車の中で大原の解答速報で自己採点をしました!

午前→55点

午後→45点

計→100点

なんとピッタリ100点💮(笑)

合格目安点を超えました!本当に合計点を計算するときドキドキしたあ。。

Twitterで検索かけて、みんなの反応を見たのですが、簡単だったのか難しかったのかよくわからず…(笑)

でもまあ100点あれば大丈夫だろう!と安心しました。

合格発表

当日はお仕事だったので、お仕事が終わってから休憩室で一人で確認しました。合格発表を見るために受験票を職場に持っていきました(笑)

合格発表開始から少し時間が経ってたので、回線は混んでなかったのですが、どこで合格発表を見るかがイマイチわからず、番号が載ってるところに辿り着くまでに10分くらいかかりました…(笑)

ようやく合格発表のサイトを見つけ、ドキドキしながら番号を追い、、自分の番号を見つけてホッとしました。本当に番号が合ってるか何回も確認しました(笑)!(←ぬか喜びだと悲しいからね…)

当日職場にいた同僚に合格したことを伝え、「おめでとう〜」と言ってくださって、嬉しい報告ができて良かったああと思いました。同僚の皆さんにはめちゃめちゃ応援していただいて、こんなに応援してもらっといて落ちるわけにはいかないな!って思ったので、それで頑張れた部分も大きかったです✨

合格発表後

受験資格を見込みで受けたので(←実務経験3年見込み)、合格発表後に実務経験証明書を改めて提出しなければならず、これが地味に面倒くさい。。

私の会社の場合、実務経験証明書は本社での発行だったので、発行依頼とかもしなければならず、結構手間がかかりました。(締め切りもタイトなので結構焦ります💦)

しかも看多機なのに小多機と書かれた実務経験証明書が送られてきて💦(←申込みの時も同じように間違えられた)、本社に間違ってると電話して再発行を依頼したり、てんやわんや…。看多機の皆さん、看多機の認知度が低いのか、小多機とよく間違えられるのでお気をつけください…!小多機と看多機は違います!!一緒にしないでください!!

なんやかんやあって、無事に提出でき、2週間後ぐらいにようやく合格証書が送られてきました。

そして介福の登録手続きに突入。登録にもお金がかかるのですよ。。(1万2千円くらい…)

諸々提出書類(←住民票とか確か必要です)を揃えて提出し、約1ヶ月後、ようやく登録手続きが修了しました!

これでようやく会社からも資格手当がもらえます!!長かった…。

介福勉強振り返り

私、実は過去に大学受験も公務員試験も失敗してて、試験というものがものすごく苦手な人だったんです。計画性ない奴だなあ…って読んでいただいた方はわかると思うのですが😅、そんな私がどうして合格できたかを振り返りたいと思います。

良かったところ

・「まずやってみる!」を意識した

私の勉強方法は「過去問を一冊完璧にする→予想問題などを解く」ってのが大きな道筋でした。

ただやっていく中で、やりづらかったり、不安を抱いたりすることもありました。その時に「どーしよ…」って考えて何も行動しなかったのが今までの私だったのですが、「じゃあこれをまずやってみよう!」と考える前にまず行動に移すことを意識しました!

私の場合、過去問の解説がわかりづらいから参考書を追加購入したり、過去問1周目に思いの外時間がかかって定着度が不安になってノートまとめを始めたり…がそれに当たります。やっていきながら、勉強方法を改良していった感じでした!

過去問をもう少し解いたほうが良いのかな?と不安になり、過去問のアプリをインストールしてやろうとした時期もありましたが、ノートを読み込んでいたらアプリをやってる時間もなく、私には合わなかったので、結局インストールだけしてほとんどやらなかった…なーんてこともありました。

でもこれも、インストールして実際にやってみたから「合わなかった」とわかったわけで、やらずに考えてるだけではわからなかったことです。

中には過去問アプリで勉強する方が合う方もいると思うし、こればっかりは人それぞれなので、やってみないとわかりません!!

私の勉強方法もあくまでも一例で、私のやり方が万人に合うやり方ではないと思うので、これは参考程度に留めて、あとはご自分のやりやすいやり方で軌道修正していってください!やっていくうちに、ご自分にしっくりくるやり方が見つかるはずです。

「まずやってみる!」精神を持つことは、私の人生においての課題でもありました。親から受けた影響も大きいと思うのですが、やり始める前に「こうだったらどうしよう…?」「あーなったらどうしよう…?」とネガティブに考えてしまう癖が昔からありました。ある程度ちゃんと決めて動かないと不安になってしまう性格でした。(←その決めるのに時間をかけてしまうという、一番時間を無駄にしてるパターン😱)それで色々なチャンスを逃したり、失敗したりもしました。

でも、介護士のお仕事をしていくうちに、「まずやってみる!」精神がかなり身についたような気がします。というかその精神がないと介護士やっていけないです(笑)。やっていくうちにどんどん介護技術も身についていきましたし、その他の業務もできるようになっていったので、今の職場にはすごく成長させてもらったなと思ってます🍀!(周りの同僚の方もそーゆーチャキチャキした方が多いですね…。それも私には恵まれてた環境だった。)

なので、私にとって介福受験は、3年間の介護士生活の集大成でもあり、私の人生課題の克服の場でもあったので、それをクリアできたのは、自分にとって大きな自信になりました✨!!

・過去問1周目の途中でノートまとめを始めた

これが結果的にとても良かったです。(あくまでも結果論ですが)

過去問を順番通りにやってるだけだと、そのときに解いてる単元しか勉強できませんが、並行してノートまとめをし始めたことで、そっちの単元にも触れられるので、ムラなく色んな単元に触れられて、自分の中での安心感にも繋がりました。

中には単元を超えて共通で覚えないといけないものとかもあったりして(例えば障害者分野とか)、そーゆー問題は既にまとめているページに追記で書いたりして理解が深まりました!

また単元を順番通りに解いていると、一番最初の難関が社会の理解だと思うのですが、、

そこのノートまとめが早めにできたので、ノートをある程度早い段階で繰り返し読み込むことができ、12月頃にはある程度知識が定着してたような気がします!

(ノートまとめを重ねていくと、だんだん量が増えていって、ノートを見直すのも時間がかかるのですが、社会の理解をまとめてた頃は最初の方の単元だったからこそ、そんなに量がなく、その分繰り返し読むことができたので、定着が早かったです🙆)

最後の方の単元は試験直前にかなりギリギリで頭に知識を詰め込んでたので、追い込み期の前の時点で社会の理解の知識がある程度頭に入ってたのは、試験直前にかなり助かりました!(過去の自分ありがとう!って言いたかった…笑)

あと、まとめたノートたちを試験直前に見ると、「これだけやってきたから大丈夫!」って自信にも繋がりましたかね🌠

・最後まで諦めなかった

実は、試験1週間ぐらい前に、仕事で結構大きめの事故を起こしてしまいました。かなり心病んで、自〇願望まで生まれてしまって、介福の勉強どころじゃなくなってしまいました。

もう無理かな…、来年頑張ろうかな…

って諦めかけたんですけど、同僚に「そーいえばもうすぐ介福の試験だよね?」「会場寒いだろうから、ひざ掛けとか持ってったほうが良いかもよ」「あとはもう自分を信じて!」とめちゃめちゃ応援してもらって、「こんなに応援してもらってるのに落ちるわけにはいかんな!」って思って、切り替えてラストスパートをかけられました。(だからこんなに勉強がギリギリだったのです。。)

超ギリギリだったので、勉強しながら「間に合わないー😭😭😭!」って泣きそうになりましたが、「いや、まだ時間はある!」「間に合うかな?じゃなくて間に合わせる!!」って思って、弱気にならないようにしました。

前述の通り、予想問題②の直しが結局できず、思い描いてたところまではできませんでしたが、限られた時間の中でできることを全力でやりきれたので、結果的に後悔は全く無かったです!

元々のんびりした性格なので、多分今までの自分だったら「来年頑張ろ…」と諦めてたと思うのですが、直前にフルアクセルでラストスパートをかけられたのは本当に自分自身を褒めたいなと思いました!

(そして、応援してくださった同僚には感謝しかありません!多分それがなかったら諦めてました。)

反省点

・早め早めに勉強を進めれば良かった

ご覧になってる方皆さんの総意だと思います(笑)!

11月頃まで別のことに熱中してて、「12月になったら追い込んで勉強すればいいや〜」って思っていましたが、12月ぐらいから仕事で色々あって病んでしまって(←前述の事故以外にも色々ありまして…)、思うように勉強が進まなかったので…。

何があるかわからないので、早め早めにやっとくに越したことはないと思います。

・勉強追い込み期は休みを多くいただく

早め早めに勉強をやっとくに越したことはありませんが、まあ人生色々あるので、追い込み期以外は他のことに集中したい!ってこともありますよね。

私も11月までは車の運転の練習に集中してました。(←ペーパードライバー卒業のため🚗)

(←いずれ仕事でも運転できたらなあと思って)

そのあと勉強に集中!って決めていましたが、前述の通り、追い込み期に何があるかわかりません。私も11月までは心がすっっごく元気だったのに、12月頃に急に病んでしまったので、本当〜に心の不調はいつ起こるか読めません。

なので、追い込み期を自分で決めたら、有給を取るなど、勤務も勉強モードに移したほうが良いかもしれません。(そうすれば勉強スイッチも入りやすいかもしれないし…)(ちなみに私は12月は普段通りの勤務でした。なので中々スイッチが入り切らずでした…)

また、試験直前もできれば3連休くらいは取ったほうが良いかと。(中々難しいですけどねえ…)(私は希望休が割と取りやすい職場なので、1週間くらい休みを取ればよかったって思いました笑)

私の場合、当日と前日だけ希望休を取りました。奇跡的に前々日もお休みになり(←ここは希望休出してない)、前々日と前日でフルアクセルで追い上げて間に合わせましたが、もうちょっとお休みをいただけばよかったなあと思いました。

中々希望休で連休を取るのは難しいと思いますが、仕事しながらだと仕事でもメンタルやられることもありますし、何があるか本当わからないので、できるだけ介福の試験に集中できるように、仕事をセーブしたほうがいいと思います。

5、最後に

振り返ると、介護の道に足を伸ばしてから色々なことがあったなあと。ここでは主に資格のことを書きましたが、職場でのことも合わせるともう書ききれないほど!

初任者研修や実務者研修で出会った方々、職場の同僚、会社の採用や研修のときにお世話になった本社の方…

介護を通して出会った方々がみんな温かくて、尊敬できる方々で、ありがたい環境の中、のびのびと成長させてもらうことができました🥰感謝感謝…!

そして、介護士として働く中で新たな夢も見つけさせてもらったので、次はその道に向けて動こうと思います!

長々と書いてしまいましたが、最後までご覧いただきありがとうございました🌼

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?