子育てパニック 喧嘩

離れて暮らしていると可愛い孫達だ。一緒に暮らしている息子や嫁さんは、二人が騒ぎ始めると「うるさい!静かにして!」

と叫んでしまうらしい。

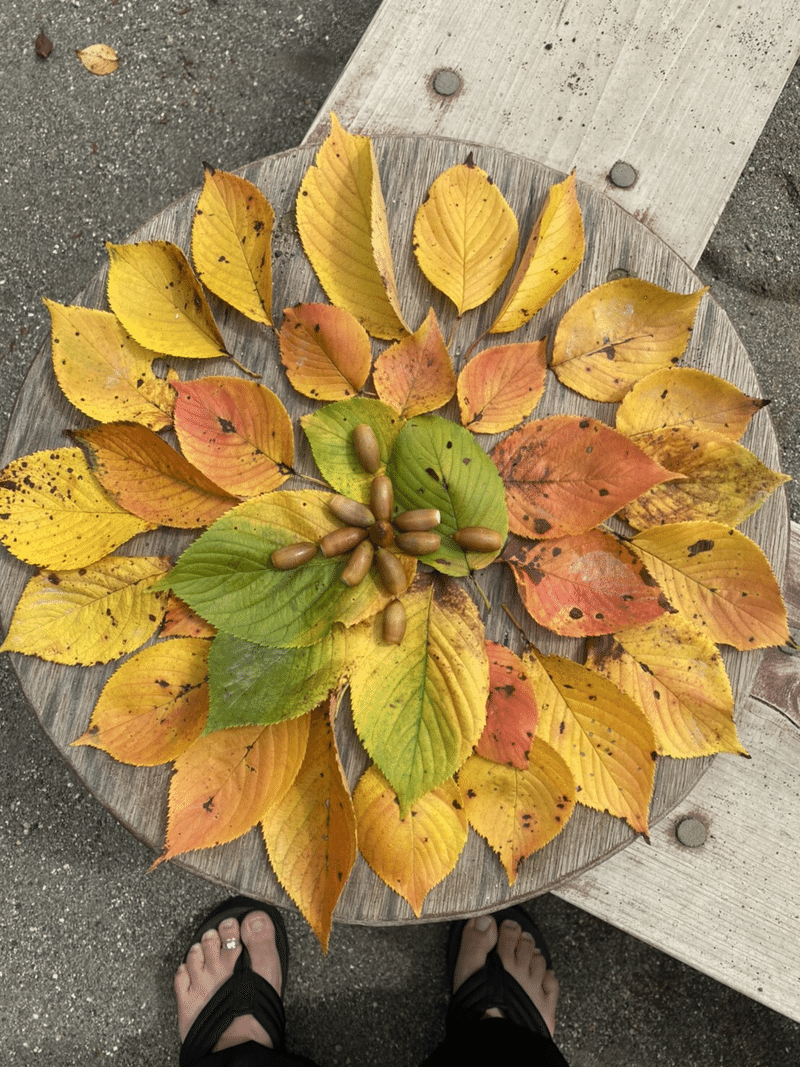

「おはようございます🌞

秋空になってきて、陽の暑さも和らいできまし

た… 。

が、今日は風がなく蒸し暑いです。

朝から小バトル数戦、大バトル1戦の末ようやく

公園で遊び始めました。」

今朝も、姉妹喧嘩を幾つかしたようだ。

子どもを一人しか育てたことのない真愛は、兄弟喧嘩を見たことがない。

真愛自身は兄がいるが、父がいなかった事もあり、小さい時から「信頼する人」「優しい人」「従わなくてはならない人」と思っていたので、喧嘩した記憶がない。

兄がずっと我慢してくれていたのだと思う。

厚洋さんは、妹・弟の三人。

長男で体が弱かったこともあり大事にされていたようで、年の近い妹さんはいじめられたというが、弟さんは7つも離れていて喧嘩などした事はないと言う。

大人の中で育った息子は、家の中で子供が喚き合うのは慣れていないらしく、煩くなるとママに任せてしまうらしい。

ママは、大変である。

ママは、弟さんがいる。

お姉さんと弟というのは、同じきょうだいでもお姉さんが優しく、弟がお姉さんに従うということが多い。

女性の母性本能が育つ時期(お人形さんごっこ遊びなど)なので、大きなお人形宜しく、よく世話をする。

そして、それを見た親達が褒めるので、もっと世話を焼く。面倒を見てくれるお姉さんは、弟にとっては親同然である。

怒鳴り合いの喧嘩なんて少なかったのだろう。

ここまで書いてきたのは、あくまでも個人の感想である。

時代が変わり、社会の認識も変わり兄弟姉妹のあり方も各家庭で千差万別である。

さて、きょうだいげんかが始まったらどうすれば良いのだろう。

「止めなきゃ!」

と、思って無理に止めに入るともっと厄介になる。二人の言い分が一気に吹き出し、

「私の番なのに、またやってる…。」

「お姉ちゃんばっかりするんだもの。」

そこにママが介入して、どちらかの味方に着いたら、更に大変である。

「お姉ちゃんばっかり、ママも嫌い!」

「😭!」

それを知っているので、嫁さんはバトルには加わらないし、危険のない程度にやらせている。

よく我慢していて偉いと思う。

小学校の教員をやっていたときにも、男の子達の掴み合いの喧嘩を見たことがある。

「止めなくちゃ」と思って割って入るとこちらが怪我をする。

(初任の時は仲裁に入って殴られた。)

それからは、落ち着いて言った。

「怪我をしないようにやらせなさい。

なんか持って危険だったら、バケツに水ね。」

そして、遠巻きにして見ていると止める。

結構長い掴み合いの時は、よく見ていると、熱り立っている者とやられるままの者とが見えてくる。

落ち着いたら、熱り立っている者の方から話を聞き、次にやられている者に何故我慢をしたのかをしっかり聞くべきだと学んだ。

両方が殴り合っている時は、なかなかの不満を溜め込んでいたのだ。じっくり話を聞かなくてはいけない。

どちらも話を聞き終わったら、もう一度、自分の言葉で自分の思いを相手に伝えさせることだった。

「御免なさい。」

と相手の気持ちがわからなければ、いつまで経っても根は残る。

謝らなくても話し合い後の様子で二人の関係がわかる。

避けっぱなしの場合。

元の鞘に収まる場合。

どちらも、見守ることが必要だったのを覚えている。

新聞の見出しに「止めたら もったいない。」

という兄弟喧嘩への関わり方が見えた。

真愛と同じ考え方だと思って読み続けた。

その考え方はこうだ。

姉妹喧嘩、むげに止めるのはもったいない。

子どもにとって喧嘩は、自分の思っている事を言葉にして、相手に伝えられるようになるための第一歩なのだという。

「自分は嫌だけど、相手もこうしたかった。」

という相手の気持ちを受け止める練習が出来るというのだ。

喧嘩は子どもの成長には欠かせない大切なコミュニケーションの一つ。

だが喧嘩はなるべく早く切り上げてくれないと困る。ママとしては家事や仕事に取り掛かりたい。

そんな時、やっていけない事は、「裁判官」になってしまうことだという。

仲裁に入ると、どっちが正しくて、どっちが悪かったのか決めたくなってしまうというのだ。

そんな時は、お互いが自分の思いを話せるように「通訳」なってやる事だという。

通訳と言っても、子どもの言語はまだ未熟で上手く言えない。

「お姉ちゃんが、人形を取った意地悪する〜。」

「そうなんだ。お姉ちゃんが意地悪したんだね」

と否定も肯定もしない。

お姉ちゃんのところに行って

「人形を取ったと言ってるんだけど、どう?」

「とってないもん。私のお人形だもの。」

妹のところに行って

「取ってないって言ってるけど、どう?」

「いつも!貸してくれないんだもん。」

お姉ちゃんのところに行って

「お人形を貸して欲しいみたいよ。」

「私はいつも我慢して,貸してるのに。」

「そうかあ。いつも我慢していたんだね。」

妹のところに行って、

「お姉ちゃん意地悪じゃなくて、

いつも我慢していたから、

今日は嫌だったんだって、どうする?」

まっ、そのうち

「はい、貸してあげる。」

とお姉ちゃんが折れてくることが多い。

「ありがとう」なんて言いながら、

妹が受け取ったら、

「お姉ちゃんも〇〇ちゃんも

ちゃんと話せばわかるよね。」

とまとめてあげればいい。

このように通訳を繰り返していくと、子供達同士で互いの主張を言えるようになり、お互いの妥協点を見つけてくる。

もし、通訳もダメなら、妥協点を提案してやってもいい。

そして、喧嘩の後、お姉ちゃんの我慢や譲る心が偉かったら、ママと二人っきりのお風呂の時間か何かで「しっかり褒めてあげる」事だ。

子どもの成長や素晴らしさは、しっかり褒めて刷り込んでいきたいものだ。

真愛が作ったお姉ちゃん用のワンピースを姉妹で着ていた。

そういえば、某国営放送で「おかえりモネ」という朝ドラマをやっている。

そこで、妹が好きな人は、お姉ちゃんが好きというよくある展開を見た。

「みんな、お姉ちゃんが好き。

私なんか…。」

とやるせない思いで、妹がお姉ちゃんにあたる。

困るお姉ちゃん。

何を言っても聞いてもらえない。

人形どころではない、人生がかかるのだ。

こんな時、小さい頃からちゃんと話をすることができる人だったらと思う。

相手の想いもわかるが、自分の想いも分かって欲しいという、自分の心を言葉にすることによって、自分の言葉は自分の耳にも入ってきて、内省することができるのだ。

結論的には、そのドラマでは、

「誰がなんと言おうと、私はあの人を見守る」

と気持ちを伝える妹。

「うん。」

と答える姉。

お互いがお互いを思う事は、実は自分のことをしっかり考えていることになるのだ。

大人になる前に、沢山の

「自分を語れる」練習の喧嘩が必要なのだろう。

ありがとうございます。 愛しい亡き夫厚洋さんに育てられた妻「真愛」として、読み手が安らぐものが書ける様頑張ります