きみはどうしてアダムに剥いてやったのか

ちょっとした怪我をした。怪我をしたがしかし、仕事を休めはせず、それを庇って一日中しゃかりきに働いた。

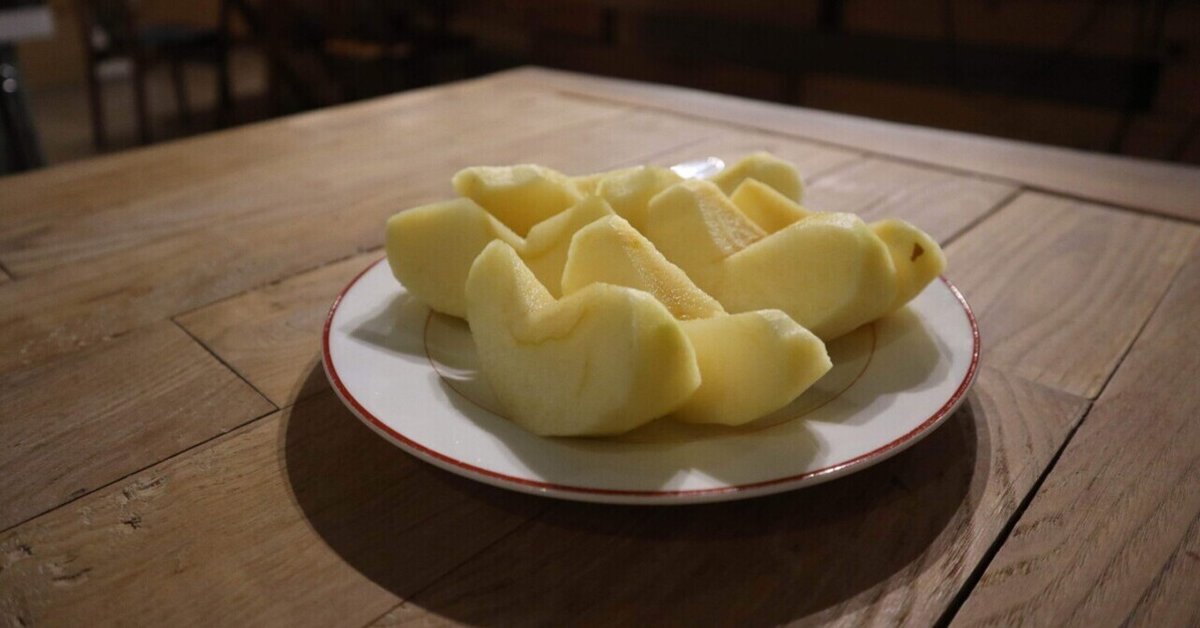

帰宅してリビングのソファでぐったり、憔悴していると、可哀想に思った同居人がりんごを剥いてくれた。同居人の故郷から送られてきた、大玉のりっぱなりんごだ。

包丁とまな板を取り出してりんごを4つに割り、芯を抜いて、手を切らないよう注意しながら皮を剥き、食べやすく切って白い皿にのせ、フォークを添えて、ストーブの前でとろけているわたしの手の届くところまで、持ってきてくれる。

わたしはとろけたまんまで手を伸ばし、ひとつとって齧る、しゃく、しゃく、しゃく。疲れきった脳に、口のなかで細胞のこわれる音が響く。じゅわりと果汁があふれて、舌を甘くする。

だれかの剥いてくれたりんご、というのは特別だ、と思った。そして罪深い香りがする。自らナイフでもって剥いたとて、この、だれかの手の体温を少しだけ感じるやさしい味には、どうしても届かない。

アダムとイブが口にして罪を背負った禁断の果実は、りんごだったという。もしかしたら先に果実を手にしたイブは、アダムのためにそれを剥いてやったのではないか、とあらぬ妄想をする。

ヨーロッパのりんごの木は低い。目の前にぶら下がった赤い果実があんまりおいしそうだったから、イブは愛する夫に食べさせてやりたいと思った。石鹸で手を綺麗に洗い、IKEAで買った果物ナイフをひっぱり出して、(途中欠けたり割れたりして不格好になったところは、自分の口にぽいと放り込みながら、)慣れない手つきで赤い皮を剥いて大きさを整えてやり、実家から持ってきた色柄はよくわからないけどちょうどいい大きさの器に盛ってやった。

ほらあんた、りんご食べ。蛇さんも上等なやつやて言うてやったで、はよせなぬるなってまうわ。

そうしてアダムは知ってしまったのだ、その代え難き味を、りんごを剥いてくれるだれかを求める心を。そして人類に、欲望という神への背徳をもたらした。愛されたい、認められたい、格好つけたいと思ったら、自分が裸でいることに気がついて、にわかに恥ずかしくなったのだ。

言うまでもなく大嘘だ。

けれど、だれかに愛された者だけがこの味を知るということは、紛うことなき真実なんじゃないか。

そんなことを考えながら、最後のひとつになったりんごをゆっくり、さみしい幸せと一緒に噛みしめた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?