ダムド『地獄に堕ちた野郎ども』30周年版 解説訳文

30年が、経った。

『地獄に堕ちた野郎ども(Damned Damned Damned )は、今なおスリリングなアルバムだ。生々しくエネルギーに満ち、その獰猛なパワーは今なお色褪せることはない。最初のブリティッシュ・パンクのアルバムであると同時に、常に現在進行形のアルバムでもあるのだ。

『地獄に堕ちた野郎ども』に賞味期限はない。オリジナル・メンバーが創り上げた極限ともいえるその音楽。ダムドはユニークであり、あの当時他の誰とも似ていなかった―楽曲の出来栄えもその演奏のパワー同様の輝きを放っている。それは破壊王ソニック・ウォリアーを思わせる成果をもたらし、一つの模範となった―。

本アルバム『地獄に堕ちた野郎ども』30周年版にはバンドーギタリストのブライアン・ジェイムス、ドラマーのラット・スケイビーズ、ベーシストのキャプテン・センシブル、シンガーのデイヴ・ヴァニアンが正規に録音した全音源が収められている。初期のデモ、全スングルB面曲、2つのジョン・ピール・セッション、激烈なBBCの『In Concert』、そしてレアなシングル「ストレッチャー・ケース・ベイビー/シック・オブ・ビーイング・シック」も含まれる。このシングルはダムド結成1周年記念に録音され、もうひとりのギタリスト・ルウ・エドモンズを加え、5人体制になる前のオリジナル・ダムド、その最期を飾るものであるのだ。

それだけではない。今まで一度も聴かれることのなかった彼らの初ライヴも収録されているのだ。

諸君はザ・ダムド最初の1年間の軌跡を丸ごと味わうことができる。ここにあるのはかつてどのバンドもなしうることのなかった、最も非凡なる12か月の証左なのだ。

ダムドのオリジナル・メンバーはパンク発生前からそれぞれが、音楽活動に従事してきた。しかし1976年の時点で、ダムドのような他に類を見ないパワーを持ったバンドはどこを探しても見当たらなかった。

ブライアン:「ガキの頃、周囲ともめてばかりだった。というのは、俺がロング・ヘアだったからさ。それからしばらくして髪を短くしたら、またもめることになっちまったよ。邪魔者扱いさ。酷かったね」

キャプテン:「ピンク・フェアリーズにはまっていた。連中は自分の主張を持っていて、かっこよかったよ。憶えているのは、とあるフェスティバルに行ったとき、ピンク・フェアリーズは屋外の、トラックの荷台に乗ってプレイしていた。観客が、フェスなのに屋内でやるのかよと騒ぎたてて、そりゃそうだとフェアリーズも思ったわけだよ。彼らは観客の気持ちをよくわかっていたのさ。ソフト・マシーンも好きだった。あのファズのかかったオルガンがね。ヒュー・ホッパーも良かった。いかれた奴だったけどね。俺はアコギでこういった連中の曲をよく弾いていた。皆、はみ出し者になるべくしてなった連中ばかりだったのさ」

ラット:「俺はいつだってドラムにぞっこんだった。TⅤでエリック・ドルフィーを見てドラムにハマったのさ。これこそ俺がやりたいものだってね。ジャズの良いとこって、どの曲にもドラム・ソロがあるからで、誰がプレイしいるかなんてたいして問題じゃなかった。それがエリック・デラニーだろうがバディ・リッチだろうが、サンディ・ネルソンだろうがさ。ギターやベースと一緒にやることに執着はなかった。ドラムの音が重要だった」

キャプテン:「ラットとは前に会ったことがあった。あいつはトォTorっていうバンドのメンバーで、後ろの方にいたな。モープドと対バンを組んでね。トォは俺たちよりはるかに上手かったね。俺たち自身のほうはまともにプレイできない、だからアバンギャルドだぜって思っていたよ。やかましくコルトレーンぽいサックスを鳴らしたりして」

ラット:「トォの名前は誰にも言えなかった。俺のバンドじゃなかった。スライミーズの―サイモン・フィッツジェラルドのバンドだったのさ。あいつはスライミートードって名乗っていた。ジョニー・モープドのところでギターを弾いていた奴だった。あいつが一番好きだったのはジェフ・ベックの『ブロウ・バイ・ブロウ』だった。えらくご執心だったけど、ベックなんか弾けやしなかった。〔ブライアンがダムド結成前に結成していた〕バスタードは観たことがなかった。このバンドはマジで伝説だよ。サセックスでよくプレイしてはいた。俺の地元でやってくんねぇかなって待っていたけどな。後のちブライアンがバスタードにいたことを知って、世の中ずいぶん狭いよなあって思ったよ」

ダムド結成のきっかけは、週刊発売の音楽誌『メロディー・メーカー』に載った小さな広告であった。ミック・ジョーンズ(後のクラッシュ)とトニー・ジェイムス(後のジェネレーション✕)はロンドンSSのメンバーとして、パディンドン駅近くのカフェの地下室で練習に勤しんでいた。メンバーを募集しようと、2人は1975年7月に、新聞に公告を出し続けていた。好きなバンドとしてそこで挙げられていたのがローリング・ストーンズ、モット・ザ・フープル、ニューヨーク・ドールズにストゥージズ―あまりメジャーとは言えない取り合わせであった。

ブライアン・ジェイムスは1975年8月にオーデションを受け、12月に(バスタードの活動拠点であった)ベルギーから帰京しロンドンSSに参加した。ドラマーのクリス・ミラーも12月にオーデションを受けたが、他のオーデションも受け続けていた。同じ頃、一匹のたけり狂ったネズミが床を泡食って走り去っていったのを見て、ミラーはラット・スケイビーズと改名したのであった。―彼は実際、皮膚病に罹っていたのだ。ラットの友人レイ・バーンズが、この渦中に身を投じるのにさほど時間はかからなかった。

ラット:「俺はこれだと思う音を求めてオーデションを受け続けていた。ロンドンSSの募集は音楽誌にずっと載りっぱなしになっていた。奴等が誰でもいいやって思っているのなら、入ってなんかやらねえと思っていたよ。ミック・ジョーンズとトニー・ジェイムスは手当たり次第にオーデションをやっていたね。あいつらはギターを持ったまま、人をなめきった態度をとってやがった。ブライアンも最初同じような態度だったけど、しばらくして俺のドラムを気に入ったわけだ。俺とブライアンは速攻で動いたよ。ブライアンはロンドンSSを辞めて俺とバンドを作ることにした。それ以外の選択肢はなかったよ」

キャプテン:「ラットが言うにはその男は、将来の音楽はどうあるべきなのかということについてめちゃくちゃ先進的なアイデアを持っていた。俺はトイレ掃除と、フェアフィールド・ホールっていうコンサート・ホールの床を掃除する仕事をしていたけど、ラットとはほんの一瞬一緒に働いた仲だった。5時になり「あばよ」ってことになり、奴はそのままバンドに参加さ。で、俺もやりてぇって思ったというわけだ」

ブライアン:「ダムドを結成する前、ラットと俺は〔音楽ジャーナリストの〕ニック・ケントと一緒にやってみた。奴のガールフレンドもいて、奇妙な感じだった。半分の時間を奴はジョニー・キッドの「Please Don’t Touch」を弾くのに費やしていたね」

キャプテン:「ザ・マスターズ・オブ・ザ・バックサイド」でも2回練習してみたんだ。マルコム・マクラレンのアイデアだった。ラットに俺、クリッシー・ハインド。クリッシーは当時歌いたがらなくてギターだけを弾いた。それと二人のデイヴ。あいつらは、まるで合わせ鏡って感じだった。短い白髪に全身白装束。そいつはデイヴ・ゼロって名乗っていて。で、もう一人の、あの全身黒ずくめデイヴ〔・ヴァニアン〕さ。いくつかカバー曲をやったよ。トロッグスの「I Can’t Control Myself」とかね。二人のデイヴはヴォーカルを分け合った。俺にクリッシー、ラットは笑い転げていたよ。相当に乱暴なプレイだったね。マクラレンはリハ代の他に俺たちが飯を食うからってことで、そっちのカネも払ってくれたけど、これじゃ利ざやは取れねえって奴は踏んだのさ。クリッシーはバンドの名をMike Hunt’s Honourable Discharge(マイク・ハント名誉除隊)にしたがっていたね」

ラット:「こりゃあだめだ、ってなって、ブライアンと顔を合わせたときに、『一緒にバンド作ろうぜ』って持ち掛けた。シンガーが最初の問題だった。シド・ヴィシャスがナッシュビル・ルームズに入ってくるのを見て、イケてるぜって思ったね。ラメ色のひだの付いたジャケットを着て、スパイキー・ヘアで、マジに目立っていたな。ブライアンが『シンガーにうってつけだ。奴に聞いてくるわ』って言ったから、じゃあ一緒に練習しようぜってことになったのさ。同じ夜にデイヴもいてさ。ブライアンが『奴もいいぜ』って。デイヴはニューヨーク・ドールズのメンバーだったサンダースみたいに髪を膨らませて逆立てていたね。いつも黒のレザー・ジャケットに細身のジーンズを身に着けていた。シドは練習にやってこなかったから、煩わしいことにならずに済んだ。デイヴがやって来て、それでどんぴしゃり。上手くハマったわけさ」

ブライアン:「バンド名には2つの案があった。ダーク・ボガードが出た古いヴィスコンティの映画。それとジョン・ウィンダムの小説を原作にしたやつ。『The Midwich Cuckoos呪われた村』に〔映画版〕『Village of The Damned光る眼』だね。俺は子供の持つ純真さやヴィスコンティが持つイメージが好きだったのさ」

キャプテン:「地獄に落ちた4人の野郎どもthe four people in The Damnedっていう響きがなかなかいいぜと思った。―俺たちにぴったりだったよ」

新バンド結成にあたって、アンドリュー・チャゾウスキーがマネージャーになり、マルコム・マクラレンとジョン・クライヴィンがパトロンになった。ピストルズのマネージングをし、キングズ・ロードにある「セックス」という店も経営していたマクラレンはこの当時、己の権限をほしいままに行使できる立場にあった。クライヴィンはやはりキングズ・ロードにあった店、アクメ・アトラクションズを経営し、近い将来何が起こりうるかよく知悉していた。しかしチャゾウスキーはバンドを運営するうえで、クライヴィンのような手腕に欠けており、まもなくチェルシー(初期には元ロンドンSSのベーシストであったトニー・ジェイムスがいた)のマネージャーにくら替えすることになった。

1976年6月、チャゾウスキーはダムド最初のデモ録音の段取りをつけた。その作業はラドブロウク・グレイヴ近く、47a・ヴァリントン・クレッセントの地下にあった、後にボーイズのメンバーとなるマット・デンジャーフィールドの運営するスタジオにて執り行われた。録音された3曲―「アイ・フォール」「シー・ハー・トゥナイト」「フィール・ザ・ペイン」―は、バンドの音楽性が脚光を浴びる前にすでにほぼ確立していたことを証明している。

7月6日、セックス・ピストルズの前座として行なわれたデビュー・ライヴにて彼らはその力量をさらに見せつけることになった。今回陽の目を見ることになったこの日のライヴ―驚くほどに扇情的な、傾聴に値する内容―には後にセカンド・アルバム『ミュージック・フォー・プレジャー』に収録されることになる「アローン」も含まれている。デイヴ・ヴァニアンはラットをラット・ミラーと、キャプテン・センシブルは未だレイ・バーンズと紹介している。いくつかのカバー曲の処理の仕方はダムドがあの、断絶の時代にいたことを知らせるものである。―ビートルズの「ヘルプ」、ストゥージズの「1970」(別名「アイ・フィール・オールライト」)では激烈な演奏を聴かせるが、際立って改変されているのがザ・フーのポップ・アート作品「サークルズ」である。セックス・ピストルズと同じく、ダムドもモッズ時代の作品を引っぱり出してきたのだ―ポップがロックに移行し、やがて軟弱化していく前の―。パンクもやがて、その早い段階で、その刷新を果たすことがかなわなくなるのだが。

展開は急激であった。クラッシュのデビュー・ライヴはダムドより数日前であった。一方のダムドの5つ目のショウは、期待を込めてその名が付けられたモント⁻デ⁻マルサンにて行われた「パンク・ロック・フェスティバル」への出演であった。―共演したパブ・ロッカーがダムドのベーシストが余りにも狼藉を働いたのことに激怒し、キャプテン・センシブルというあだ名をつけたのであった。モント⁻デ⁻マルサンでダムドと同等とみなせる者はおらず期待外れであったが、この遠征はバンドには意義あるものとなった。イギリスの起業家であり元々はドクター・フィールグッドのロード・マネージャーであったジェイク・リヴェラが自己のレーベル、スティッフ・レコーズを立ち上げていた。スティッフ最初の契約アーティストになったのが、元ブリンズレイ・シュワルツのベーシスト、ニック・ロウであった。

ジェイク・リヴェラをマネージャーとしたダムドはスティッフと契約を結び、ニック・ロウのプロデュースの元、―破壊力満点なヴァージョンとなったの「ヘルプ」をB面にしたデビュー・シングル「ニュー・ローズ」を、ブリット・パンク最初のシングルとして発表した。プロデューサーのニック・ロウと共にパスウェイ・スタジオにて2日のセッションでレコーディングとミックスが行われ、テープに落とし込まれた「ニュー・ローズ」「ヘルプ」は1976年9月20日に完成。シングルは10月25日に発売され、たちまち注目を浴び、初回プレスはメイル・オーダーで売り切った。

ブライアン:「パンク最大の肝は、枠にハメないってことだった。それまでは羊の群れみたいに、皆でくっついて付和雷同していた。あいつらがやっているから俺もっていうね」

キャプテン:「俺たちは全員フロント・マンになろうとした。俺がそうだった。ブライアンもね。後ろにいたラットも当然そうだった。全員、注目されたがった。1つのバンドに4人もそんなのがいたら、もう大変さ」

ブライアン:「曲は俺が書いていたけど、それ以外になると、全員イケイケドンドンだった。音楽的にあれこれなんて考えられなかった」

キャプテン:「観客は突っ立って、口あんぐり。拍手もありゃしなかった。殆ど皆トンズラしてさ。憶えているのは、ハイ・ウィカムにあった、ナッズ・ヘッドでのことだった。客は一人残らずいなくなっちまった。ギグが終わって、控室に戻ったら、屋根が雨漏りしていてさ。『やあ、ただいま』って感じさ」

ブライアン:「どいつも茫然としていたな。好き放題にノイズをまき散らしていたから」

ラット:「ダムドはカレッジでプレイしたことはなかった。排除されていたからな。俺たちは何も失うものなんてなかった。文無しで、怖いものなしだった。パンクはいつも目の敵にされていた。決まって言われたのは『求人の方、ルーン・パンツはおよしなさい』だ。つまり、そのクズどもは何者だ?つまみ出せ、って意味だったのさ。俺たちゃ、どんなにがんばっても、周りの奴らが台無しにしやがった」

ブライアン:「モント⁻デ⁻マルサンが大きなきっかけになった。俺たちがあそこでの唯一のパンク・バンドだった。ジェイク・リヴェラとの面識はなかった。ジェイクのような奴に出会ったことはなかった。スティッフは初めての、真っ当なことをする集団だった。ジェイクは会った瞬間、周りの連中を黙らせ、追い払ってね」

ラット:「ジェイクはロンドンで唯一の、デキル男だった。レコード会社を興して、皆、彼のことでもちきりだった。俺たちの素性を知っている人間に出会ったのは、彼が初めてだった。彼は話題の中心だった。本当に頭の切れる、変革しうる男だったんだ」

キャプテン:「スティッフみたいな小さいレーベルで、新しい先進的な試みをするっていうのはワクワクすることだった。当時を振り返って見ると、もっと大きなところと契約してりゃペイが良かったな、とは思うけどね。ピストルズを見ていて俺は『〔EⅯIと契約して〕何をやるんだ』って思ったね。で、『アナーキー』を聴いて、『はー。ずいぶん大げさなことを』ってね。ロットンのことは評価していたけどね。ただ、あのバンドのことはそんなに意識はしていなかった。『ニュー・ローズ』にはびっくりしたよ。すげえいい曲だと思ったよ。他のバンドのライヴに行った時には、いつもステージに飛び入りしてね。―『ちょっと宣伝させてくれ。俺の新しいバンド、ザ・ダムドが飛び切りな曲をレコーディングしたぜ。俺たちは文句なしのバンドだ』ってさ」

ラット:「パスウェイ・スタジオはやたら狭くて人一人入るのがやっとだった。俺は『スタジオってすげえな。何でもありの所だぜ』って思った。マジでゴキゲンな場所だったな。ニック・ロウの仕事には敬意を表したよ。その音作りさ。戦闘機のような音で、ゾクゾクさせられたよ。彼の手腕は収録された音で証明されているよ。規格外の仕事をしてのけたプロデューサーだ。どうあるべきかちゃんとわかった音になっているからな」

ブライアン:「『ヘルプ』はライヴで手ごたえを感じられたね。聴いている奴らにはあの曲の意義が理解できた。ビートルズをどう扱うべきかをね」

キャプテン:「客たちは、俺たちが『ヘルプ』をやるのをわかっていてやってきた。あいつらそれで言うのさ。『『ヘルプ』をやってくれ。それを目当てに来たんだからな』俺は言ってやったものさ。『わかってるさ』」

「ニュー・ローズ」発表後のお決まり事として行ったことは当然のごとく―それは国内ツアーであった。

11月11日、ダムドはアメリカ出身の懐メロ・ロック、フレイミング・グルーヴィーズを迎え、その前座としてツアーに出た。レッドカーで一夜プレイしたのみでメンバーがインフルエンザに罹ってしまい、グレイヴィーズから顰蹙を買い、即刻ツアーから降ろされることになった。

しばしの中断を挟んで11月30日、ダムドは初のジョン・ピール・ショウへの録音を行い、12月10日に最初の放送がなされた。ラジオ放送と次のツアーはその期を一にするものであった。

少なくともそのツアーでは1日以上はプレイした。セックス・ピストルズの「アナーキー・イン・ザ・U・K」が「ニュー・ローズ」3週間半後の11月19日に発売されていた。ピストルズのシングル発売後のツアーにダムドが参加することになり、12月3日金曜日からスタートする手はずになっていた。だがその2日前、午後のゴールデンタイムのニュース番組『トゥデイ』でビル・グランディがピストルズとその仲間連中にインタヴューしたことが事態を混乱させることになった。マスコミの反応はもはや語りつくされた感があるが、この災難はダムドにも降りかかった。

ツアーの開始にあたって、マクラレン~クラッシュのマネージャーであったバーナード・ローデスとジェイク・リヴェラとの間で対立が起こった。―原因はギャラの取り分を巡ってのごまかしであった。さらに出演順のいがみ合い、リーズ市議会の諸バンド出演へのクレームも手伝って19回の公演予定が、実際に行なわれたのは3回のみとなってしまった。

クリスマスが終わり、ダムドはニック・ロウとデビュー・アルバムをレコーディングした。『地獄に堕ちた野郎ども』である。10日間でレコーディング、ミックス~完成したのが1977年1月15日であった。元々の曲順は以下のように、発売された時とは異なっていた。―サイド1:「ニート・ニート・ニート」「フィッシュ」「ファン・クラブ」「ボーン・トゥ・キル」「スタッブ・ユア・バック」「フィール・ザ・ペイン」 サイド2:「ニュー・ローズ」「アイ・フォール」「シー・ハー・トゥナイト」「ソー・メスト・アップ」「1・オブ・ザ・2」「アイ・フィール・オールライト」

スティッフはブライアンの誕生日であった2月18日に『地獄に堕ちた野郎ども』を発売、3月12日から10週間チャート入りし、30位にまで達した。ちなみにタイトルはスリーヴの裏にも表にも、さらにレコードのラベルにも記されておらず、背表紙にのみ記されていた。2月28日には「ニート・ニート・ニート」がシングル発売された。

アルバム初回盤にはスリーヴ裏にダムドのロキシー・クラブでのステージ写真の代わりにエディ&ザ・ホッド・ロッズの写真が使われた。この初回盤にしてコレクターズ・アイテムは印刷ミスではなく、明らかに商売目的であった。2000枚を印刷の間違ったもの、という目的で売れば、レコーディング費用を十分に賄える、そのためにできるだけたくさんの注目を集めようとスティッフは考えたのだ。間違えて使われた写真のバンド目当てに『地獄に堕ちた野郎ども』を買ってくれれば御の字というわけであった。

ラット:「『地獄に堕ちた野郎ども』を聴いた時、マジで仰天したよ。アルバムでのギターにはディストーションがかかっていなかった。ゴミのようなノイズじゃなく生々しい音だったってことさ。オーバーダブは1回だった。ソロをやり直したのと、いくつかリズムを重ねた所だよ。アルバムづくりには気合が入ったね。レコードを作ろうなんて考えたことがなかったし、ドラムをやってカネを得ようなんてこともね。アルバムがチャート入りして、そりゃうれしかったけど、さらにそれ以上の事なんて、思いもよらなかったね」

ブライアン:「普段のライヴと同じことを一気呵成にやったのさ。ニック・ロウはそのライヴ・サウンドを見事にとらえてくれたね。当時のクリス・トーマスがピストルズとやった時以上の、気合の入った音になった。聴けばわかるよ。今日に到るまで、こんな音は他にはないね」

キャプテン:「ピストルズのアルバムとはまるで違っていた。奴らの方は洗練されて作り込まれていた。ニック・ロウは殆んど手を加えなかった。けど見事な出来だった。賢いやり方だったよ」

ラット:「『ニート・ニート・ニート』はいつだって一番好きな曲さ。『ボーン・トゥ・キル』この曲ならAとⅮのコードが循環するところ。ここがオイシイところだね。ブライアンの書いた歌詞はおっかなくって、メチャイイね。オリバー・ストーンの映画に出てくるヘルメットをかぶった兵士のことを書いたみたいだぜ!」

キャプテン:「俺が好きなのは『アイ・フォール』だね。ベースを弾いていて存分に楽しめるよ。誰もがそう思うだろう。俺はこの曲を最初のシングルにしたかった。皆は『ニュー・ローズ』だったけど」

ブライアン:「『ファン・クラブ』の原型は、バスタード時代からあったものだった。有象無象の中に自分達をおだてる奴らがいた、けど突然奴らは変節してしまう、そんなアイデアを盛り込んだのさ。

カバー写真はスティッフがお膳立てしたものだった。クリーム・ケーキをあてがえば、奴等、俺たちがはしゃいでゴキゲンになるだろうともくろんだけど、こっちは殆んど楽しめなかったよ」

キャプテン:「悲しいことに、俺の顔は他の奴らよりたくさんのパイがくっついていて、裏スリーヴに映っている俺は背中だったから、撮影ブースに出向いて何枚か写真を撮ってもらった。で、1枚を選んで切り抜いて言ったのさ。『こいつを裏スリーヴに貼り付けてくれよ』って。―親戚に俺がいるって証明したかったのさ。だって他でもない、俺が創作にかかわったアルバムだからさ。皆に俺の存在を見せつけてやりたかったのさ」

『地獄に堕ちた野郎ども』発売後も、ほっとする間はなかった。アルバム発売から3週間後の3月、バンドはマーク・ボランの前座として国内ツアーに出た。4月に入ってダムドはUKパンク・バンドとして初のUSツアーを敢行した。ロスではテレヴィジョンと共演することになった。イギリスに戻った彼らは5月10日、カムデンにあるラウンドハウスのトリを務めた。ショウの垂れ幕には「連れ戻された税金逃れ」であった。1週間後には北ロンドンにあるラウンドハウス・スタジオにて60年代からプロデューサーのキャリアを積んできたシェル・タルミ―の元、「ストレッチャー・ケース・ベイビー」「シック・オブ・ビーイング・シック」をレコーディング。セッションは5月19日に完了した。タルミ―はバチュラーズ、クリエーション、ソー・ハーゼルウッド、キンクス、マンフレッド・マン、ペンタングル、ザ・フーとの仕事で名声を得ていた。

5月28日、アドヴァ―ツを前座に従え、初のトリとなる全国規模のツアーに出発、初日はリバプールのエリックスであったが、セント・アルバーンズ、スタッフォード、サウサンプトン、そしてサウスエンドのショウは、パンクを嫌ったプロモーターから拒否されてしまった。

7月3日を初日として、ダムドは結成1周年記念のショウを4夜、ロンドンのマーキーで行なうことにした。今やレア盤となった「ストレッチャー・ケース・ベイビー/シック・オブ・ビーイング・シック」のシングルがショウで配布された。

しかし、実施されたのは初日の2日だけであった。残りの2日はアドヴァーツが代役を務めた。1周年記念行事は輝ける門出とはならなかった。

1か月後の8月8日、もう一人のギタリスト、ルウ・エドモンヅを加え、5人体制で初のショウを行なった。最初のライヴからちょうど1年でオリジナルの、4人体制のダムドは終焉を迎えた。

ブライアン:「T・レックスの大ファンじゃなかったけど、マーク・ボランは好きだったね。俺たちより彼と一緒に働いている連中のほうがタチ悪かった。あいつら、サービスエリアじゃ給仕係の女たちを口説いていたから。ボランはいつも緑色のジャージを着ていたね」

キャプテン:「ボランはサービスエリアにいる時にはジョギングしていたよ。俺たちがタダメシにありついていた時に、彼はいつもそうしていた。毎回35秒間。必ずやっていた。彼を見に来た客が、俺たちの方を気に入っていた。ツアーは上手くいったよ。ボランはいい男だった。いつでもバスの中じゃ気さくに会話して俺たちに気を配ってくれた」

ラット:「本当の紳士だった。彼と2人でよく音楽やそれに向き合う姿勢のことで話をした。メロディの事では彼はこう言っていたよ。『簡単さ。声に出したコードを一つ選べばそれがフレーズになり、メロディになる。メロディに沿うようにしてリズムを作っていくのさ』」

キャプテン:「ニュー・ヨークには俺たちに理解を示す連中もいたよ。けどニュー・ヨークにロス・アンゼルスの大半の奴らは―ロンドンと似たようなものさ。マックルズフィールドは違っていたけど・・・・。ボストンじゃ『何だいこのクソは』っていう態度だったぜ。だから俺たちはテーブルと椅子をステージに備え付けて座ってさ、ピザを注文したよ。ディスカッションを始めたわけさ。客の目の色が突然変わったね。それでステージのテーブルと椅子を片付けたのさ」

ブライアン:「奴等、ピザを喰い始めて」

キャプテン:「敵意むき出しだったのが、終わる頃にはえらくいい感じになった」

ブライアン:「ロスのウィスキーで、テレヴィジョンとやる羽目になった」

キャプテン:「トム・ヴァ―ラインは俺たちとはやりたくなかったのさ。奴に嫌われる言葉をね、俺たちがちょっと・・・・うん、はは。誰だってやらかすことはある。たぶん、奴の方がまともだったというわけだ。平和にやりたきゃ、ダムドとはつき合っちゃ駄目さ。俺たちはギグをさっさと終わらせた。―飛行機代を確保するためにアカの他人の家に雑魚寝さ。募金集めする羽目になったぜ。ダムドと付き合っていたら、スカンピンになるのがおちさ」

ラット:「帰国してから、ブライアンがシェル・タルミ―とレコーディングしようと言い出したのさ。キンクスにザ・フー、クリエーションとやった人だし、好きな音だった。ガキの時分から聴いていた音さ。思うに、彼は原始的な機材しかない時代だったから見事な仕事ができたのさ:2トラックのマシン1台でライヴ録音をするっていうね。テクノロジーが発達した時代にはそぐわなかった。俺たちが望んだ音は作れなくなっていたよ」

ブライアン:「シェル・タルミ―にはもっと違うアイデアがあった。ファースト・アルバム後の展開だ。彼はヒーローの一人だったよ。ザ・フーやキンクスと仕事をしたんだから」

キャプテン:「彼の力量は衰えていたのさ。耳が働かなくなっていた。当惑していたよ。自分の仕事をじろじろ見られるのを嫌がっていたね」

ブライアン:「変化していくのは好きさ。心躍ることだよ。俺たちはファースト・アルバムでそれを体現していた。そう思った。もう一人ギターを入れれば、一番簡単に上手くいくって思ったのさ」

ラット:「俺は言ったよ。『何でさ?お前ひとりで十分じゃねぇか』って。奴が言うには『MC5もギター2本だ。音が補強できていい案配になる』とさ」

ブライアン:「今までやったことのない実験だった」

ザ・ダムドはその後も活動を続け、変化し続け、情熱を持ち続けた。常に刮目に値するレコードを作りだしてきた。『地獄に堕ちた野郎ども』を創り上げたことは、その後の土台となった。1976年、1977年から30年。依然としてダムドが活動しているのは何故なのか。それを知るにはこの時代。しぶとく、したたかに生き残る姿勢と同等の驚嘆を与えるその結成時に立ち戻ることだと思われる。『地獄に堕ちた野郎ども』は不滅である。

カーロン・タイラー、2007年1月

謝辞:以下の方々に感謝する。ラット・スケイビーズ、ブライアン・ジェイムス、キャプテン・センシブル、デイヴ・ヴァニアン、ウィル・リッピンゲイル、スティーヴ・ハモンズ、マイク・マストランジェロ、そしてロジャー・アームストロング。

証言

1976年7月6日、100クラブにおいて、スポーツ・バッグに簡易なソニー製カセット・レコーダーを隠し持っていたのは、前の週に観ていたセックス・ピストルズを録音しようと思っていたからであった。当該週の前座は退屈なジャズ・コンボであったから、私はピストルズ以外録音するつもりはなかった。

録音ボタンを押そうとする気になったのは、ザ・ダムドというバンド名が紹介されたからであったと思う。私はクラブ後方の、音響調整デスク近くに座っており、その隣の空いている椅子にバッグを置いていたのであった。バンド演奏を録音したことは一度もなく、カセット・プレイヤーには内臓マイクが一つだけしかなかったことも深く考えなかった:その結果がどんな案配になるかなど思いもよらなかった。長い年月が経ち、私は安物の機械で録音したスコッチ120-120分のテープ、を聴くことになった。その保存状態がかくのごとく良好であったことは、ちょっとした奇跡である。30年が経った今でも、そこのある音楽は生々しく心躍る。テープは初ライヴを記録したものとしては、パンク・バンド最良、というのでなければ、その最良の一つを良好な状態で記録したものである。この録音から数か月を経ないうちにピストルズはビル・グランディのTV番組に出演し、ダムドは「ニュー・ローズ」をリリース、ロック・ミュージックはもう後戻りできなくなってしまったのであった。

ウィル・リッピンゲイル-I、ラディグローヴス在

2007年1月

追伸:まばらな観客の中に、アメリカ訛りでしゃべる女がいる。私はクリッシー・ハインドで間違いないと思っているのだが。

訳者後記

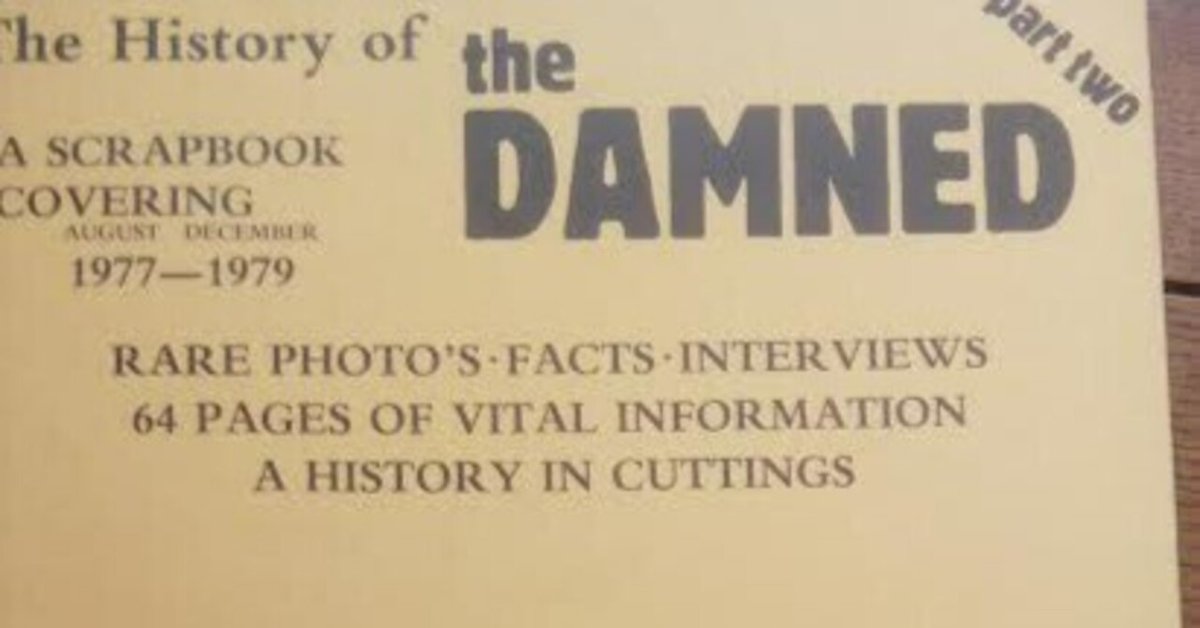

本稿は2006年にイギリスで発売されたが日本での発売が見送られたダムドのファースト・アルバム『地獄に堕ちた野郎ども』、その30周年拡大版に付された解説の全訳である。

解説文について一言する前に本作収録の音源について触れておきたいが、なんといっても最大の目玉は最初のライヴがここで、しかも予想を上回るクリアーな音質で全曲収録されたことであろう。演奏内容も解説文で触れられているように、その後のレコード作品らとほぼそん色がない。それはメンバー個々の演奏力の高さとヴィジョン―パンクを創出する気概の高さが現れたゆえんであるだろう。同時に、ここでの「ニュー・ローズ」のイントロにみられる、もろにマウンテンの「ミシシッピー・クイーン」そのもの、といってよいアレンジに、ダムドが旧世代のロックの伝統遺産を色濃く引き継いだバンドであったこともまた、明るみにされているのである。パンク、特にブリティッシュ・パンクは過去からの断絶を金科玉条にする傾向が多分にあったわけだが、このライヴに随所にみられる過去のロックからの継承―それも批判的継承―の側面は、もっと注目されても良いように思う。

その他の音源について、ここでの他言は必要としないだろう。オリジナル・アルバム収録曲も、それ以外の音源も、オリジナル・ダムドならではの、聴く者をなぎ倒さんばかりのすさまじいスピード感とパワー。しかもそれだけでない、人をおちょくり笑いを誘うセンス(スリーヴのアート・ワーク、並びに裏スリーヴのエピソードを想起されよ)。ここにはロックが本来持っていたスリルといかがわしさと楽しさ、そのすべてがあるのだ。

次に解説文について。原文は30周年版が現在廃盤であり、再発される見込みがないこと、当然のごとく日本での発売もないゆえこのまま入手困難となることは確実と思われるが、捨て置かれたままにするにはあまりに惜しい内容である故、訳出しここに掲載することにした。バンド結成~パンクの勃興とそのピークに歩調を合わせるかのようにバンドがヴォルテージの高い活動を展開していくさまが簡潔に時系列に沿って叙述され、ダムド初心者にとっても、またパンク中級者以上の者にとっても十分読ませる内容になっている。ただ、紙数の限られた本解説だけで(オリジナル・)ダムドの歩みを十全にたどることは不可能であるのは自明であり、これを補うには2015年に公開されたドキュメンタリー映画『地獄に堕ちた野郎ども』が有益であろう。

訳文については、できるだけ読みやすいものにするよう注意を払ったつもりであるが、意に足らぬ部分は多い。また読みやすさに偏ったことで誤訳した箇所も多々あることと思う。大方のご叱正をねがってやまない。

2022年大晦日 記す