ALFA RIGHT NOW 〜ジャパニーズ・シティ・ポップの世界的評価におけるALFAという場所

第三回「マーク・“フロスティ”・マクニール(dublab)に聞く」

Text:松永良平

2018年10月、初の著書『村井邦彦のLA日記』(リットーミュージック)の取材中、村井氏がふと思い出したように、その前週に自分が出たトークイベントの音声があるのだと教えてくれた。ロサンゼルスの若い観客を相手に、細野晴臣とアルファミュージックについて話したのだという。

詳しく話を聞くと、それは〈ライト・イン・ジ・アティック〉から全米での初リリースが実現した細野晴臣の旧作5タイトル(本稿を読む人にとってはあらためて言われるまでもないだろうが、『HOSONO HOUSE』、『はらいそ』、『コチン・ムーン』(横尾忠則との共作)、『フィルハーモニー』『Omni Sight Seeing』)をテーマとしたトークだった。1970年代初頭に、まだ今よりはるかに無名の存在だった当時20代前半の細野晴臣を、小坂忠のファースト・アルバム『ありがとう』(1972年)のプロデューサーとして起用し、細野の音楽表現の幅と奥行きが大きく広がってゆくドアを開けた人物こそが、村井邦彦だった。

その放送はアーカイブ化されていて、インターネットラジオ〈dublab〉を通じて聞くことができると村井氏は教えてくれたので、早速帰宅後に確認した。2018年 10月17日、ロサンゼルスの〈イン・シープス・クロージング〉というカフェで行われたそのイベントは、細野のキャリアにとってキーポイントとなった音源を聴きながら2時間以上に及ぶものだった。

ユーモアを交えながら細野との出会いをひもとき、アルファの歩みを振り返っていく村井の記憶力の確かさにも舌を巻いたが、ひそかに驚きを覚えたのはこのトークの聞き手である人物の博学さだった。〈ライト・イン・ジ・アティック〉には、ジャパニーズ・アーカイブ・シリーズで重要な役割を担う日本人スタッフ(北沢洋祐)がいるとかねがね聞いていたので、その人が進行するのかと思いきや、しゃべっていたのは別のアメリカ人。ウェブには〈マーク・“フロスティ”・マクニール〉とある。

ここで、もう一度『村井邦彦のLA日記』の「アルファレコードを“掘る”アメリカの若者たち」という一章をめくってみた。2016年に村井邸を訪れた3人の若者たちについての記述。

2018年10月17日にLAで開催された細野晴臣にまつわるトークイベントの告知ビジュアル。

当日は村井邦彦をゲストに迎え、マーク・マクニールが進行役を務めた。

今朝、息子のヒロ・ムライの紹介でマークとマットとヨースケが僕に会いにきた。

マークはラジオ局をやっていて、先端的なアートや音楽を取り上げている。ヒロのミュージックビデオを観る会や彼の描いた絵の展覧会などを一緒にやっているそうだ。

その「マーク」こそが、マーク・“フロスティ”・マクニールだった。彼がやっているラジオ局が〈dublab〉。村井の息子である映像作家ヒロ・ムライとの繋がりがすでにあったとも書かれており、LAの先進的なカルチャー・シーンでの重要な存在とみることが可能だ。マークの名前が〈ライト・イン・ジ・アティック〉のジャパニーズ・アーカイブ・シリーズでクレジットされるのは、2019年の『Pacific Breeze: Japanese City Pop, AOR & Boogie 1976-1986』からだが、すでに数年前から彼の知見や行動力を活かした関与は始まっていたと言える。

今回は、そのマーク・マクニール(彼の友人たちは、親しみを込めてDJネームである〈フロスティ〉と呼ぶ)にメールでインタビューを行った。バンドでの来日経験なども有利に使いつつ直感的にジャパニーズ・ポップの深層に分け入っていったアンディ・ケイビックとはまた違った入り口と歩み方が、マークにはあった。村井とイベントで対面し、貴重な証言を引き出したという代え難い体験もある。彼の視点からジャパニーズ・ミュージックへの敬意と、アルファミュージックへの尽きない興味を聞き出してみることにした。

マークは現在44歳。テキサスのオースティン出身で、南カリフォルニア大学に進学。ティーンエイジャーの頃はヒップホップのミックステープや、キュアーのようなダークな質感のあるエイティーズ・ニューウェイヴにも惹かれていたが、ビートルズの『リヴォルヴァー』を聴いたことがきっかけで、サウンド・コンセプトという概念に目覚めたという。

大学時代にカレッジ・ラジオのDJ経験から得た高揚感は、彼を卒業後にその道へと進ませた。それが大学卒業後に友人と共同で設立したインターネット・ラジオ局の先駆〈dublab〉だった。1999年の時点で、ネットラジオはまだまだ新奇でニッチなメディアでしかなかったが、マークの着目はまさに慧眼だったわけだ。現在も〈dublab〉はLAを拠点にして、刺激的なプログラムを発信し続けている。企業組織としてではなく、あくまでフリーフォームな有志連合として活動している〈dublab〉は、その意志に共鳴して2012年に設立された日本ブランチをはじめ、ドイツ、スペイン、ブラジルと世界へ拠点を広げてきた。

その中心的存在であるマークが、日本の音楽に魅了されるきっかけになった作品は、どういうものだったのだろうか。

「最初の入り口はNonesuchのExplorerシリーズで出ていた『A Bell Ringing in the Empty Sky』(1969年)というLPだ。山口五郎という尺八奏者の演奏を収めていた。ぼくに新しい世界への入り口を開いてくれた音楽だね。インスト音楽だったから、何の障壁もなく音響として体験できたんだと思う。そこからは日本の電子音楽家たちにのめり込んだよ。竹村延和、テツ・イノウエ、ススム・ヨコタ、嶺川貴子、テイ・トウワ、DJ Krush……。カレッジ・ラジオや初期の〈dublab〉では、そういう流れにある曲をよくかけていた。やがて必然的にイエロー・マジック・オーケストラを知ることになったわけだけどね。最初に買ったのは中古LPで、A&Mから出たセルフ・タイトル盤。聴いたときは、何か新しい啓示を受けたというより、ぼくが好きな日本の電子音楽の先にもっと広い世界があると教わったように思った。2003年、〈dublab〉の展示プロジェクトで日本に行ったとき、他のYMOのアルバムも買い揃えたし、ジャンルや年代を問わずにレコードを探して行った。そのあと、ぼくが最初に〈dublab〉で流したジャパニーズ・ミュージックのミックスは、グループサウンズ、エレキブーム、ピンク映画のサウンドトラックを中心にしたものだったよ」

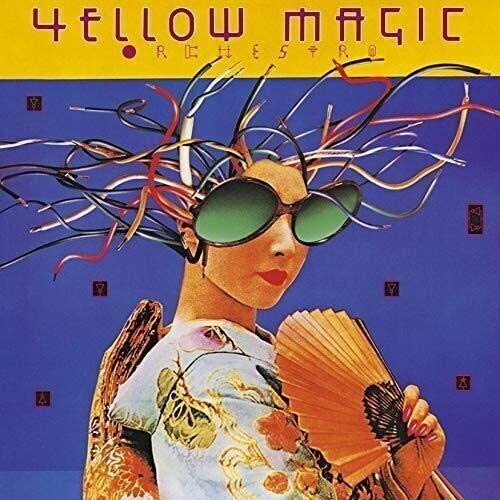

Yellow Magic Orchestra『Yellow Magic Orchestra』(1979年発表)

* 1978年に発売された同アルバムをリミックスしたUS盤のジャケット

──ジャパニーズ・ポップのコンピレーションはこれまでも英米からいくつか出ていますが、〈ライト・イン・ジ・アティック〉の『Pacific Breeze』を作ったチーム(マーク、アンディ、北沢洋祐、ザック・カウウィ、マット・サリヴァン)の仕事が、他とは違うクオリティとDJユースに偏りがちな選曲からある程度の距離を保てているのは、なぜだと思いますか?

「『Pacific Breeze』を作るためにできたぼくらのチームは、時代を超えた魅力を持つこの稀有な音楽表現の数々を、世に伝えることに気持ちを注いだ。この先も誰かが音楽的な発見をしていけるように、(単にスタイルだけではない)精神的な面も包括した作品にしたかったんだ。チームに関していえば、ザックとぼくはジャパニーズ・ミュージックについていつも熱く語り合っていた仲だし、マットのことは20年前から知っていて、彼のレーベルである〈ライト・イン・ジ・アティック〉も大好きだ。ヴェティヴァーのアンディが参加してくれたのは大きなボーナスだったよね。ぼくはずっと彼の音楽の大ファンだったから。そしてヨースケはこのプロジェクトをとても思慮深く、楽しく進行させる手助けをしてくれた」

──2016年に村井邦彦さんを訪ね、その後、2018年には公開イベントでインタビュアーを務めましたよね。そのときの印象を教えてください。

「村井さんは、ぼくの音楽人生で出会ったあらゆる人物のなかでも、突出して穏やかな紳士だ。全身全霊を捧げて作り出し、素晴らしいサウンドをこの世界に送り出した。ぼくの心のヒーローなんだよ。イベントのとき、村井さんが言ったひとことが、ぼくの心は完全にとりこになってしまった。ぼくがずっと思っていたこととおなじだったから。

まさにそれこそが、ぼくがアンダーグラウンドな音楽の探求と普及にのめり込み、いつかメインストリームの表現に影響を及ぼし、社会をポジティブな方向に変えられると信じる理由なんだ」

──その言葉は、どんな内容だったんですか?

「村井さんはこう言ったんだ。『わたしは、すべて(の表現)はアヴァンギャルドから始まると思っています。もしもある表現がみんなのためのものだとしたら、それは誰のためでもないこととおなじ。それが自分だけのためにあると思えるのなら、それこそが本物なんです』ってね」

アルファミュージックが残した音楽について、マークはおそらく他のアメリカ人よりも群を抜いて知見を持っているだろう。しかし、彼は「まだまだ自分が知っていることは断片的で、もっと学ばなくちゃいけない」と謙遜する。

試しに、アルファの代表的なアーティスト名をいくつか挙げ、彼の言葉で印象を語ってもらうことにしたら、とても示唆的な返事が返ってきた。本来なら日本語に訳すべきだが、英語のニュアンスが非常に絶妙なので、ここではあえて原文のまま記しておく。

Haruomi Hosono

- sound sighting soothsayer

Chu Kosaka

- soul spirit seeker

Bread And Butter

- warm vibe layers

Yumi Arai (early Yumi Matsutoya)

- stratospheric pop princess

Akaitori (Red Bird)

- free designed floaters

Hiroshi Sato

- radiant ripple tripper

MInako Yoshida

- high gravity groover

Yellow Magic Orchestra

- eternally electrified union

他に気になるアルファのアーティストはいるのか聞いてみたら、サンディ&サンセッツの『ヒート・スケール』(1981年)、MELONの『Do You Like Japan?』(1982年)を挙げてくれた。マークから見て、ジャパニーズ・ポップのこの半世紀の指針となった最重要ミュージシャンは、やはり細野晴臣。昨年6月のLAでのライヴは残念ながら出張で見ることが叶わず、いつの日かまたアメリカ公演が行われることを待ち望んでいるそうだ。

最後にひとつ、気になっていたことを聞いてみた。これまでも英語を話す人たちに何度か投げかけてきた質問だが、マークなら的確な答えをくれる気がした。

──日本で生まれた英語表現である“City Pop”って、本来は英語では通じないですよね。この言葉を知ったとき、どう思いました?

「いや、ぼくにはすぐに意味がわかったよ。これはコスモポリタン(国際的な)・ポップ・ミュージックのことだって思えたんだ」

その答えを聞いて、ぼくはちょっとした胸のつかえが、すっとおりて消え去ったように感じた。ある時代の、ある特定のサウンドではない。マークが言うように、シティ・ポップという音楽は、源泉に帰るものではなく、もともと広がっていくものだったのかもしれない。

アルファミュージックとジャパニーズ・シティ・ポップの現在と未来を考えるこの連載のLA編。第1章の最終回となる次回は、ふたたび北沢洋祐に話を聞くことにしたい。