第8回 吉沢典夫さん(中編)

マッシュルーム・レコード、アルファレコードで数多くの名盤の録音を手掛けたレコーディング・エンジニアの吉沢典夫のインタビュー第2回。今回は、アルファ&アソシエイツのセルフ・スタジオであるスタジオAでレコーディングされた荒井由実『ひこうき雲』(73年)、吉田美奈子『フラッパー』(76年)、大村憲司・渡辺香津美・Lee Ritenour & Others『アランフェス協奏曲』(78年)、GAROの諸作品などの録音現場についてお話を伺った。

![]()

ーーーーーアメリカから半壊品で送られてきたコンソールをティアックが完成させて、いよいよスタジオAがオープンとなりますが、最初期はユーミンさんの録音をされています。

ユーミンの録音の時はスレスレでしたね。コンソールは半壊品だし、エコーマシンもまだ入っていなかったので、とりあえず日本にあるもの何でもいいからエコーマシンを持ってきてくれと頼んで、AKG(注:オーストリアの音響機器メーカー)のスプリングエコー(注:残響に独特のクセを持ち、バネ臭いといわれることがある)を入れました。あと機会もトラブってね。あの当時の日本にはドルビー(注:テープ録音における背景雑音を減少させるノイズリダクション技術のこと。レイ・ドルビーが設立したドルビーラボラトリーズ社が開発)単体ではありましたがマルチ用は無く、単体のドルビー・システムを16台、同時セレクトできるシステムをティアックさんに作り上げてもらいました。だけど、トラブってしまったものだからSN比(注:Signal=信号とNoise=雑音の比率のことで、SN比が高ければ伝送における雑音の影響が小さく、SN比が小さければ影響が大きくなる)がすごく悪くなってしまった。だから『ひこうき雲』だけはドルビーを入れないで制作しています。みなさん気が付かないかもしれないけれど、SN比がちょっと悪いかもしれない。あとの作品には全部ドルビーが入っています。

荒井由実『ひこうき雲』 (1973年発表)

ーーーーー他社ではドルビーを入れていなかったんですか。

マルチレコーダーには入っていなかったですね。スタジオ設計の最初から携わっていたから、エンジニアの仕様を作ったんですよ。マルチには全部ドルビーを入れて、歌モノはカラオケを録るといったようなことを。アルファがA&Mと契約したときも、それまでの日本での発売はキングレコードだったからキングレコードからマスターをもらえばいいんだけど、仕様が違うから、A&Mに当方の仕様を、アシスタントの小池(光夫)君をA&Mに派遣して、先方の技術者に新しい仕様のマスターを送ってほしいと交渉してもらってね。A&Mのエンジニアもびっくりしたって言っていました。当時は、国内スタジオ仕様の磁力レベルは185nWb/mだったんだけど、うちは250nWb/mで(注:テープの磁力密度を表すフラックスの設定。フラックス・レベルが高ければ、テープへのレコーディング・レベルも高くすることができる。185nWb/mは初期のテープ設定で、それがスタンダードとなっていた)、全部ドルビーを入れて欲しいと。そういった仕様をA&Mに伝達したんです。少しでもいいものを出そうという考え方があったからね。そういうエンジニアの仕様も、古い会社じゃなくて、新しい会社だったからできたことですね。

ーーーーー小池さんがA&Mと交渉されたんですか。

小池君はアルファができたときにバイトできていたんだけど、アメリカで語学の勉強をしたいからということで一度アルファを辞めたんです。それで、村井さんがアメリカから、「小池君が向こうのスタジオで働きたいっていうんで、ユニオンに入っていないスタジオで働かせることになった」って電話があって。アメリカはエンジニアのユニオンがあるから、ユニオンに入っているスタジオでは仕事ができないんですよ。そこに一年か二年くらいいたのかな。村井さんから「小池君が日本に帰るからうちでやとっちゃおう」ってことになって、アメリカで採用が決まった。そういう経緯で小池君が働くことになったからって総務に連絡してね(笑)。だから、彼は英語が話せたんですね。

ーーーーー話はユーミンさんに戻りますが、レコーディングはどんな感じで行われたのですか。

ユーミンは、今は歌がうまいけれど、あの当時はデビューしたばかりだったからまだ歌が慣れていなかった。最初に演奏を全部録るじゃないですか。あの当時は16チャンネルだったけれど、そのあとヴォーカル用にオーケストラを4チャンネルくらいにまとめてしまうわけ。それで空いたチャンネルで全部ヴォーカルを録る。残ったチャンネルを全部ヴォーカル用に空けておいて、彼女が何回も歌えるようにするんです。

ーーーーーヴォーカルのチャンネルは数チャンネルだけじゃないんですね。

最初は2、3チャンネルだけ空けておいて録ろうかと思っていたんだけど、足らなくなってしまったわけ。急遽、オーケストラをミックスして、あとのチャンネルは好きなように歌ってもらって。一曲歌ったら、なるたけキープするようにして。ディレクターの有賀(恒夫)君がいいものを作りたいからとことんこだわったんだね。有賀君はピッチに厳しいから、いいところをピックアップしてつないでいった。そのためにはたくさんのチャンネルが必要だってことです。当時は、手作業でフェーダーを操作して大変でした。それで、フェーダーをスイッチングするとノイズが入るんですよ。細かくパンチングすると、プチっと入っちゃうんです。なので、それ専用のノイズが入らないような機械をうちのメンテナンスに特注で作らせてね。それくらいまでやった。いろいろなテイクをセレクトしてまとめると感情的な部分が無くなってしまうかもしれないから、難しいですよね。でも一本の流れを作れてよかったと思います。一般の人が聴いてもわからないでしょうけれど(笑)。

ーーーーー吉田美奈子さんの『フラッパー』についてはいかがですか。

彼女のアルバムは気にいっていますね。いろいろ試行錯誤をして、具体的には申し上げられないんだけど、ぼくとしては楽しかったですよ。美奈子は歌もうまいからトラックはそんなにいらない。だからいろいろな試みができた。バック・コーラスを(山下)達郎がやっているんです(注:ほか、大貫妙子、伊集加代子、矢野顕子がコーラスで参加)。彼の声がでかくてね。普通だとマイクを二本くらい立てるんですけど、一本だけでいいわけ。それで、ほかのコーラスはマイクの前の方で、達郎だけ後ろの方で歌ってもらって。それでもヘッドホンで聴いたらまだでかい(笑)。達郎の声だけ目立っちゃう。あれはすごいですね。

吉田美奈子『フラッパー』(1976年発表)

ーーーーーGAROでも『GARO 2』(72年)から『吟遊詩人』(75年)まで多くの作品を担当されていますね。

GAROは、ビクターで仕事をしていたときに、マッシュルーム・レコードでバイトをしていた時からですね。プロデューサーのミッキー(・カーチス)さんは、ドラムを一個一個別々で録るんです。スネアはスネア、そこにハイハットをダビングして、そこにタムを入れてっていう形で。それをドラム・セットにするっていう作り方なんです。ドラムは、ワンセットでならせばそれで一つの音になるようにできているんで、逆にそういう録り方をすると難しい。だから、ドラムの完成形を想像しながら作っていくわけです。ビクターでは、オーケストラも“せーの”でドーンって録って一発録りだったわけだから。マッシュルームでは全然違かったから面白かったですね。ミッキーさんは演奏にこだわりがありましたね。

ーーーーーGAROは、アコースティック・ギターとエレクトリック・ギターの両方を多用していましたがレコーディングの際に苦労などありましたか。

どちらかというとエレキのサウンドの方が苦労したね。GAROだけでなく、成毛(滋)さんや、大村憲司さんも。ただ、マイクを立てればいいってものじゃなくて、その演奏者の完璧に好きなサウンドってなると、空間も拾わないとそのサウンドにならないからね。だけど、リー・リトナーは楽でしたね。渡辺香津美と大村憲司と作った『アランフェス協奏曲』(注:リー・リトナー&ジェントル・ソウツのメンバーを中心に結成されたリー・リトナー&フレンドシップのメンバーが中心にバックを担当)。まずは、リトナーのバンドのメンバーたちがリハーサルをやっているわけ。そのときにスタジオに入るんですよ。もうそれでサウンドができているわけ。それで聴いて、ミキサー室にもどってあとは何も手を加えなくてもいい。フェーダー一直線ですんじゃうわけ。向こうのセッションって、みんなそういうものでしょう。やっぱすごいなと感じましたね。後輩にも言うんですけど、とりあえずスタジオで生の音を聴けと。そうすることによって、音を作る上でもいろいろわかってくるんじゃないかなと。

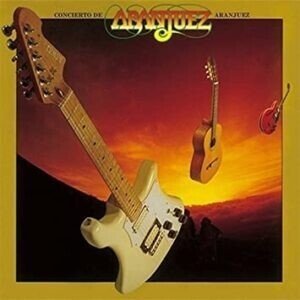

大村憲司・渡辺香津美・Lee Ritenour & Others『アランフェス協奏曲』(1978年発表)

ーーーーーティン・パン・アレーの林立夫さんは、<ぼくらが勝手に音楽をやっていると、吉沢さんがどんどん音楽を作ってくれて、文句のつけようが無かった>と話されています。

なかなかエンジニアはスタジオに入りたがらないんですよ。ぼくは首をつっこんでいくので、ミュージシャンのほうからも相談してくれる。結局、コミュニケーションが大事だと思いますよ。アルファがスタジオAを作った趣旨はそれだから。まずは、ミュージシャンがいい音を出してくれないと、われわれもいい音を録ることはできないわけですよ。ミュージシャンから相談や注文があれば、即やる。こちらも彼らの思いに対応してあげないと。ほかのスタジオでは、衝立がものすごく高くて壁みたいで、互いに顔なんて見られなかったけど、Aスタでは衝立も座ったときに顔が見えるくらいにしてコミュニケーションを取りやすくした。結局は、お互いのコミュニケーションが大事なんですよ。

![]()

現在では、日本の音楽シーンを代表する名盤といわれる『ひこうき雲』が、半壊品のコンソールで、その後スタジオAで活躍するEMT140エコーマシン(鉄板エコーの代表的機種)も使用されていなかったという事実は興味深い。理想の機材でなくとも、現在でも聴き継がれる名盤を生み出したのは、吉沢典夫のセンスあふれたエンジニアリングの力も大きい。次回は、YMOの録音のエピソードを中心にお聞きする。

Text:ガモウユウイチ