【セカコの世界史2024】8-2 オリエントにおける交易の活発化と諸国の興亡

オリエントにおける交易の活発化と諸国の興亡

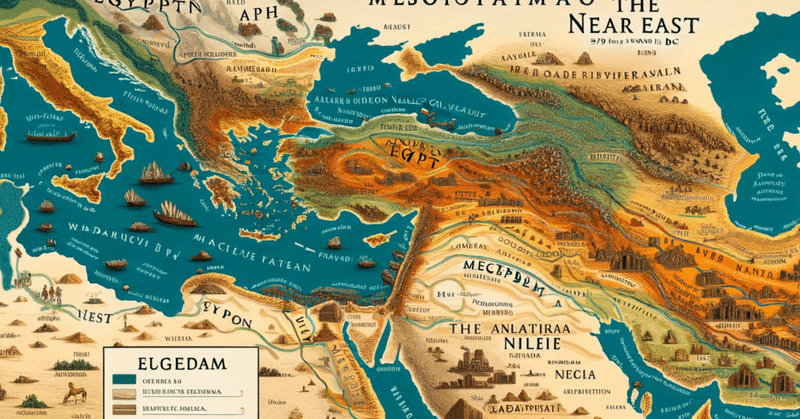

先生:製鉄技術の広がりと社会の変化を見てきましたが、今回はオリエントに戻りましょう。まずは、商業の活発化を見ていきます。地図を見て下さい。

セカコ:オリエントの地図です。海岸線しか書いていない真っ白な地図ですね。

先生:交易の拠点になる場所はどこだと思いますか。

セカコ:こんな真っ白な海岸線だけの地図で、そんなことがわかるんですか。

先生:当ててみて下さい。じっと地図を見ていると見えてくるかもしれません。これは、今後の世界史学習で、とても重要なことです。

セカコ:わかりました。ここです。

先生:なるほど、どうしてですか。

セカコ:ユーラシア大陸と、アフリカ大陸が、この狭い場所で繋がっています。ユーラシア大陸の人やものはここを通らないとアフリカ大陸に入れず、アフリカ大陸の人やものは、ここを通らないとユーラシア大陸に入れません。

先生:なるほど。その場所で正解です。ただ、理由がもう一つあります。その場所が狭い場所なのはどうしてでしょうか。

セカコ:わかりました。(1)紅海と(2)地中海が入り込んでいて、海上輸送に適しています。本当だ、この場所はすごい場所ですね。

先生:そうなんです。世界史を学んでいくと、ここを支配した国は必ず陸海の交易で栄えますし、それゆえにここを狙う国が次々と現れるので覚えておいて下さい。

セカコ:そっか。ここ、スエズ運河のある場所ですよね。そういうことだったのか。

先生:そうですね。スエズ運河があれば、完璧な立地ですよね。実はもう1箇所あるんですけど、わかりますか。

セカコ:ここです。

先生:ああ、いいですね。そこはペルシア湾北岸で、交易都市(3)スサを中心に交易国家(4)エラム王国が栄えた場所です。他には。

セカコ:じゃあ、ここです。ここしかない。

先生:正解です。

セカコ:ここはすごいですね。全ての条件を満たしています。地中海と黒海を結ぶ水路があって、ヨーロッパとアジアの陸地が向き合っています。

先生:いいですね。そこはイスタンブールです。やはり、世界史の重要な場面で何度も出てくる交易拠点です。今出てきた三箇所を線で結びます。

セカコ:スエズ運河と、イスタンブールと、ペルシャ湾北岸ですね。

先生:オリエントの交易トライアングルです。そしてこれらを結ぶ交易ネットワークが発達し、このトライアングルの真ん中に、交易国家が登場します。

セカコ:この辺ですね。

先生:そうですね。では、白地図はおしまい。地名や民族名が記された、こちらの地図を見ましょう。交易の拠点となった東地中海沿岸に、セム系諸民族の都市国家が栄えます。

セカコ:フェニキア人とアラム人ですね。シドン、ティルス、ダマスカス。なるほど、白地図を見せていただいた意味がよくわかりました。

フェニキア人

先生: (5)フェニキア人は、古代にレバノン沿岸部に居住していた、セム語系の民族です。フェニキア人は、海洋交易の民として、地中海を航行し、地中海沿岸の諸国と貿易を行っていました。フェニキア人は、古代エジプトやメソポタミアと同様、都市国家を形成しました。彼らの都市国家は、繁栄し、地中海沿岸に広がっていきました。フェニキア人の都市国家には、北から順に(6)ビブロス 、ベリトス(現在のベイルート)、(7)シドン、(8)ティルスなどの都市国家が栄え、それぞれが独自の文化や貿易ネットワークを持っていました。

セカコ:カルタゴも、フェニキア人の都市国家ですよね。

先生:そうですね。フェニキア人は、地中海の南岸に多くの植民市を建設しています。とりわけティルス市がアフリカ北岸、現在のチュニジアに建設した植民市(12)カルタゴは、前1千年紀には本国を圧倒して地中海の商業を牛耳るほど繁栄し、前3世紀から前2世紀にローマとのポエニ戦争に敗れて滅ぶ紀元前2世紀まで栄えました。

セカコ:フェニキア人は、主にどんなものを取引したんだろう。

先生:フェニキア人の交易ネットワークは地中海全域に及んだので、様々な商品を船に満載して、各地で取引を行っていました。彼ら自身が輸出したもので、特に有名なものは2つあります。

セカコ:一つはレバノン杉です。現在のレバノン国旗にも描かれていますよね。

先生:そうですね。この一帯はレバノン杉の産地であり、造船技術が発達し、(9)木材を輸出していました。もう一つは、貝紫です。

セカコ:カイムラサキ、ですか。

先生:紫色の染料です。

セカイシシ:貝紫は、とても高価な染料で、王侯貴族に珍重され、高値で取引された。フェニキアのティルスで多く生産されたことからティリアンパープル、「フェニキアの紫」ともよばれ、born in purple(紫に囲まれて誕生する)という言葉は「高貴な家柄に生まれた」という意味で使われる。わずかな染料を得るのに膨大な数の貝が必要であったため、古代には貴重な色出会った。フェニキア語で「紫」を意味する「パルプラ」から、後に「パープル」という色名が広まったともいわれておる。

先生:セカイシシさん、ありがとうございました。

セカコ:フェニキア人は、フェニキア人は、文字を発明したことでも知られていますよね。

先生:そうですね。フェニキア人は、表音文字であるアルファベット文字を発明し、文字を商業や行政に利用するようになりました。フェニキア人のアルファベットは、後にギリシャ語やラテン語のアルファベットの基礎となり、現代の西洋文化の文字に影響を与えました。

セカイシシ:紀元前の二千年紀の終わり頃に、取引にもちいる簡便な表記法の必要から、エジプトの神聖文字からつくられた(10)シナイ文字をもとに、ひとつの記号がひとつの音をあらわす(11)表音文字をもちいはじめた。フェニキア文字のアルファベットはギリシア文字やラテン文字へ受け継がれた。

セカコ:エジプトの神聖文字は、漢字と同じ表意文字でしたよね。そこから、シナイ文字というものができて、フェニキア文字つまりアルファベットができていったということですか。シナイ文字というのは、シナイ半島と関係がありますか。先ほど白地図で見た交易ポイントの一つでした。

先生:シナイ文字については、わからないことも多いのですが、セカコさんの考えたことでほぼ当たっています。表音文字は、交易の際に記録をつける必要から生まれたと考えられています。交易で用いるわけで于すから、簡単に習得できて、簡単に書ける必要がありました。そのために、表音文字が必要とされたんですね。

セカコ:フェニキア人の繁栄は、長く続いたんですよね、

先生:フェニキア人の都市国家は、前1千年紀を通じて栄えました。本国レバノンの都市国家は、紀元前5世紀までにアケメネス朝ペルシャ帝国に征服されましたが、フェニキア人はアケメネス朝のもとで活発な商業活動を行いました。その後はギリシャやローマなどの支配下に入りました。アフリカ北岸のカルタゴも、前2世紀にローマに征服されます。しかし、フェニキア人が発明したアルファベット文字は、広く世界に広がり、現代の文化に大きな影響を与えました。

セカコ:千年以上商業で栄えたって、すごいことですね。だから、彼らの文字をもとにしたアルファベットが、今でも広く使われているんだ。

先生:もう一つ、フェニキア人のエピソードを紹介します。フェニキア人は、喜望峰をまわってアフリカを一周したという説があります。

セカコ:え、初めて喜望峰を回ったのは、15世紀のヴァスコ=ダ=ガマですよね。いくらなんでも二千年以上前の航海術で、それは無理なんじゃないかなあ。

先生:そうですね。これはヘロドトスが著書『歴史』に、信じられないことだが、と前置きして記しているエピソードなんです。

セカコ:ヘロドトスは確か、歴史の父、「エジプトはナイルの賜物」の人ですね。

先生:そうです。ヘロドトスは、各地で色々な言い伝えを収集し、信じられないようなことも含めて、書き残した歴史家です。そのヘロドトスが、フェニキア人は、アフリカ大陸を一周したと豪語していると記録しています。まだ、アフリカがどんな形をしているか、わかっていない時代です。インド洋が内海だとも考えられていた時代です。

セカコ:そんな時代に、喜望峰に到達したり、アフリカ大陸を回れるわけないって。

先生:ところがヘロドトスは、その後に、こんなことを記録しています。フェニキア人は、その時太陽が北に昇ったと言っている。そんなことがあるわけがないと。

セカコ:ん?それって、南半球に行ったってことですか。

先生:そうですね。ただ、ヘロドトスの時代には、地球が球体であることや、北半球と南半球の違いなど知られていませんから、ヘロドトスは聞いたままを記録しただけだと思います。

セカコ:ヘロドトスはわかっていなくても、それって南半球を航海していたってことになりそうですね。

先生:そうですね。ヘロドトスが、信じられないと思いながらも、書き残してくれたおかげで、私たちはフェニキア人が南半球にまで交易ネットワークを伸ばしていた可能性を知ることができるわけです。

セカコ:ヘロドトスの偉大さがわかりました。フェニキア人のスケールの大きさもよくわかりました。

アラム人

先生:次はフェニキア人と並ぶ交易の民、 (13)アラム人です。アラム人は、古代のセム語系の民族の一つで、シリア北部を中心に広がっていました。彼らは、フェニキア人と同じように、都市国家を形成し、商業や文化交流に重要な役割を果たしました。

セカコ:友達が、アッカド人とアムル人とアラム人の区別がつかなくて世界史が嫌いになったといっていました。

先生:それは世界史が嫌いになるありがちなエピソードです。私は学生時代に、先生から覚え方を教わったので、迷ったことはないです。

セカコ:覚え方ですか。知りたいです。

先生:昭和の頃の年配の先生が教えてくれたものなので、現代の皆さんにとって覚えやすいかわかりません。

セカコ:それでも、教わらないよりはましでしょ。世界史が嫌いになる人を減らしたくないですか。

先生:なるほど。アッカド人は、「あっ、カド番大関のサルゴン1世だ」って教わりました。アムル人は「黒竜江アムール川」、アラム人は「朝アラームで起きる」と教わりました。

セカコ:意味がわかりませんが、確かにそう覚えておけば、テストや受験で「アッカド」「アムル」「アラム」と正しく書き分けられそうです。

先生:本題に戻りましょう。アラム人は、シリアに位置する内陸都市(14)ダマスカスを拠点に、陸上交易で繁栄しました。

セカイシシ:アラム人は、古代メソポタミア文明圏に隣接しており、バビロニアやアッシリアなどの大国の支配下に入ったり、自ら都市国家を築いたりするなど、その歴史は長く複雑なものであった。アラム人は、商業に長けており、前1千年紀を通じて、シルクロードなどの交易路において、重要な役割を果たした。アラム語は、後にヘブライ語やアラビア語の基礎となりっておる。

セカコ:資料集にフェニキア文字と並んで、アラム文字が載っています。アラム文字も、表音文字なんですね。

先生:彼らは表意文字であるアラム文字を、フェニキア文字から作り出しました。アラム語は陸上交易でもちいられ、オリエントにおける国際商業語となりました。アラム文字は、アラビア文字をはじめ多くの文字の源流となりました。資料集の前のページにある、文字の伝播を示した図を見てください。

セカコ:フェニキア文字とアラム文字から、東西の文字が派生していますね。

先生:交易の民だった彼らの文字は、広い地域でも用いられ、多くの文字の源流となりました。これは受験に頻出なので、ある程度は覚えておきましょう。

セカコ:フェニキア文字は、ギリシア文字やラテン文字に受け継がれていったんですよね。私たちが使うアルファベットは、フェニキア文字に由来しています。

先生:そうですね。アラム文字を源流とする文字の代表は、なんといってもアラビア文字です。今もイスラーム諸国で広く用いられていますね。それから、古代の商業民族であるイラン系のソグド人が用いたソグド文字も、アラム文字を源流としています。このソグド文字から、突厥文字、ウイグル文字、モンゴル文字など、騎馬遊牧民の文字がのちに作られ、その影響は清の満洲文字にまで及びます。これは受験に出る重要なポイントですから、ぜひ覚えておきましょう。

セカイシシ:アラム人の歴史的な重要性は、聖書にも反映されておる。旧約聖書に登場する人物の中には、アラム人の王や預言者、商人などが多数含まれており、彼らの影響は聖書の成立にも大きな役割を果たした。

先生:セカイシシさんのいう通りです。ありがとうございました。

ヘブライ王国

セカコ:次はヘブライ人のお話ですね。先生がよく取り上げてくださる『旧約聖書』の民族ですよね。

先生:そうですね。ヘブライ人の神話や信仰、歴史を記した書物が『旧約聖書』です。神話で始まり、続いて歴史が描かれます。よく、日本の『古事記』に例えられますね。

セカコ:今回も聖書についていろいろ教えてください。

先生:はい。舞台はパレスチナです。古くはカナーン人が活躍しカナーン地方と呼ばれた地域です。「海の民」の一部ペリシテ人(フィリスティア人)が実用的な製鉄技術をもたらし、パレスチナ(ペリシテ人の土地)と呼ばれるようになりました。

セカコ:パレスチナは、先ほどの白地図作業で、最初に交易のポイントとして指さした地域に近いですね。

先生:そうですね。ヘブライ人は、一時はフェニキア人やアラム人を影響下におき、この地域の交易を支配して繁栄した民族です。紀元前10世紀セム系(15)ヘブライ人(ユダヤ人)のサウル王がペリシテ人との抗争を制し、ヘブライ王国を建てました。『旧約聖書』には、少年ダヴィデがペリシテ人の巨人ゴリアテを倒した物語が記されています。『旧約聖書』の「サムエル記上」17章49-50節です。原語のヘブライ語は残念ながら全く読めませんので、ラテン語と日本語を引用します。

ラテン語

Tulit ergo David lapidem de loco et mittens percussit Philisthæum in fronte, et infixus est lapis in fronte ejus, et cecidit in faciem suam super terram. Et prævaluit David adversus Philisthæum in fide et in manu, et percussit Philisthæum, et mortuus est.

日本語:

ダヴィデは、その場所から一つの石を取り、それを手に取り、スリングでペリシテ人の額を撃ちました。その石は、ペリシテ人の額に当たり、額に食い込んで地に倒れ、彼は顔から地に倒れて死にました。こうして、ダヴィデはペリシテ人に対して信仰と力で勝利し、ペリシテ人を打ち倒して殺しました。 (拙訳)

セカコ:このダヴィデが、ミケランジェロのダヴィデ像のダヴィデですよね。

先生:そうです。ダヴィデとゴリアテの対決は、他に何人もの芸術家によって描かれている有名な題材です。

セカコ:そういえば、上野の国立西洋美術館にも、「ゴリアテの首を持つダヴィデ」という作品があります。

先生:あれは17世紀バロック文化の時代のイタリア人画家グエルチーノの作品ですね。

セカコ:子供の頃から西洋美術館に行くたびに、何の絵だろうと気になっていたんですが、『旧約聖書』の一場面だったんですね。世界史を学ぶと、また美術館に行きたくなります。

先生:そうでうね。私は自分の世界史の授業で、世界ミュージアムと題した、美術館巡りもやっているのですが、近年は新型コロナウィルス感染症対策で、活動ができていませんでした。今後ぜひ皆さんで行きましょう。

セカコ:ダヴィデが、次のヘブライ王国の王ですよね。

先生:そうですね。 イェルサレムを都とするヘブライ王国は紀元前10世紀、(16)ヴダヴィデと次の(17)ソロモンの時代に全盛となり、フェニキア人やアラム人の交易活動を保護するとともに紅海交易を開拓してイエメンと通商しました。

セカコ:鉄器時代に入って、最初の大国が出現したんですね。

先生:そうですね。その領土はユーフラテス川にまで及び、周辺国も影響下に置いていました。『旧約聖書』によれば、当時イエメンにはシバの女王の国があり、ソロモン王と交流があったようです。「列王記上」第10章1-3節です。

ラテン語

Porro regina Saba audiens famam Salomonis in nomine Domini venit ad probandum eum in aenigmatibus gravibus. Et ingressa est Jerusalem cum exercitu magno, et camelis portantibus aromata et aurum multum, et gemmas pretiosas: quæ cum venisset ad Salomonem, locuta est ei omnia quæ cogitaverat. Et Salomon docuit eam omnia verba quæ proponebat.

日本語訳

シバの女王は、主の名によってサロモンの名声を聞き、彼を試すために難解な謎を投げかけるために来た。そして、多数の軍勢と香料、多くの金や宝石を携えてエルサレムに入り、サロモンに会って自分が考えたことを話した。そして、サロモンは彼女が出したすべての問いに答え、彼女に全ての知恵を教えた。 (拙訳)

セカコ:「ソロモンの栄華」って言いますね。

先生:そうですね。ソロモン王の時代には、交易が盛んに行われ、ヘブライ王国の都イェルサレムは繁栄の絶頂期を迎えます。ソロモンの名は繁栄の象徴として受け継がれ、オスマン帝国の全盛期のスルタンの名前にも使われています。

セカコ:スレイマン1世ですか。

先生:そうです。スレイマンは、トルコ語でソロモン、の意です。

セカコ:イスラームはユダヤ教から色々な影響を受けているんですよね。

先生:もう一つ、ソロモン王がイェルサレムに神殿を建てる場面を引用してみましょう。「歴代誌下」第3章1−10節です。

1 ソロモンはエルサレムのモリアの山に主の宮を建てることを始めた。そこは父ダビデに主が現れられた所、すなわちエブスびとオルナンの打ち場にダビデが備えた所である。

2 ソロモンが宮を建て始めたのは、その治世の四年の二月であった。

3 ソロモンの建てた神の宮の基の寸法は次のとおりである。すなわち昔の尺度によれば長さ六十キュビト、幅二十キュビト、

4 宮の前の廊は宮の幅に従って長さ二十キュビト高さ百二十キュビトで、その内部は純金でおおった。

5 またその拝殿はいとすぎの板で張り、精金をもってこれをおおい、その上にしゅろと鎖の形を施した。

6 また宝石をはめ込んで宮を飾った。その金はパルワイムの金であった。

7 彼はまた金をもってその宮、すなわち、梁、敷居、壁および戸をおおい、壁の上にケルビムを彫りつけた。

8 彼はまた至聖所を造った。その長さは宮の長さにしたがって二十キュビト、幅も二十キュビトである。彼は精金六百タラントをもってこれをおおった。

9 その釘の金の重さは五十シケルであった。彼はまた階上の室も金でおおった。

10 彼は至聖所に木を刻んだケルビムの像を二つ造り、これを金でおおった。

セカコ:何か、すごい金を使ってますね。ちょっとソロモン王のイメージが成金みたいに思えてきました。

セカイシシ:ソロモンの長い統治は、繁栄と名声をもたらしたが、神殿建設など様々な事業は重税と賦役を民衆に課すこととなった。ソロモンが自分の出身部族であるユダ族を優遇し、他の部族を想定的に冷遇したことも当時の部族長を中心とする政治の限界を暴き出した。晩年、民衆への負担が激増していく中で財政が悪化し、寛容な立場からユダヤ教以外の信仰を黙認したことも、ユダヤ教と他の宗教との宗教対立を招いた。

セカコ:ソロモンの栄華は、民衆にとって過酷で、部族対立も招いたんですね。

先生:ヘブライ王国は、ダヴィデやソロモンのカリスマ的な統率力で国をまとめていたんですね。ただ、まだ鉄器時代に入ったばかりで、実態は部族単位の集団の集まりに過ぎなかった。ヘブライ王国は12の部族の集合体だったと言います。そして、ソロモン王が死んで、息子が跡を継ぐと、前922年、部族の争いからヘブライ王国は南北に分裂しました。

セカコ:用語集によると、サマリアを都とする北の(18)イスラエル王国(前922-前722)とイェルサレムを都とする南の (19)ユダ王国 (前922-前586)に分裂しました。

先生:北の(18)イスラエル王国(前922-前722)の都はサマリア、南の (19)ユダ王国 (前922-前586)の都はイェルサレム、受験で出ますから覚えておいてください。それから、これはこのあともう一度触れますが、北の(18)イスラエル王国は紀元前722年アッシリア王国の王サルゴン2世に都サマリアを攻略されて滅び、南の (19)ユダ王国 は紀元前586年に新バビロニア王国の王ネブカドネザル2世に都イェルサレムを攻略されて滅びます。この時、有名なバビロン捕囚という出来事が起こりますが、これは後で学びましょう。

セカコの世界史マイノート イスラエル王国とユダ王国

北 イスラエル王国

前922-前722

都サマリア

アッシリア王国の王サルゴン2世により滅亡

南 ユダ王国

前922-前586

都イェルサレム

新バビロニア王国の王ネブカドネザル2世により滅亡

バビロン捕囚

クシュ王国

先生:古代エジプトにも鉄器時代が訪れます。

セカコ:新王国が滅んだ後、しばらくは混乱期が続くんでしたよね。

先生:そうですね。そして、新たな勢力がナイル川上流から進出してきます。古代エジプト歴代王朝は、ナイル川をさかのぼって黒人アフリカ社会と交易し、象牙や奴隷を入手していました。エジプト新王国が滅亡すると、前10世紀ナイル川の上流ヌビア(現スーダン)にナパタを都とする(20)クシュ王国が成立し、前8世紀ナイル川を下ってエジプトを征服、第25王朝をたて王はファラオを称しました。

セカコ:エジプト第25王朝は、クシュ王国のことなんですね。

先生:そうです。ただ、前7世紀にアッシリアに敗れてエジプトを追われ、都を南のメロエに遷しました。以降は、メロエ王国ともよばれます。

セカイシシ:彼らは製鉄業や商業で栄え、前3世紀までにヒエログリフから(21)メロエ文字を作った。メロエ文字は、23文字からなるアルファベットで、一部以外未解読である。

先生: クシュ王国ことメロエ王国は後4世紀エチオピアの(22)アクスム王国に滅ぼされるまで存続した。

セカコ:千年以上続いたんですね。クシュ王国、長生きです。

重要語句まとめ

セカコ:今回の重要語句をまとめておきましょう。

1 海の民

2 エラム人

3 製鉄技術

4 鉄器時代

5 フェニキア人

6 ビブロス

7 シドン

8 ティルス

9 木材

10 シナイ文字

11 表音文字

12 カルタゴ

13 アラム人

14 ダマスクス

15 ヘブライ人

16 ダヴィデ王

17 ソロモン王

18 イスラエル王国

19 ユダ王国

20 クシュ王国

21 メロエ文字

22 アクスム王国

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?