THINK TWICE 20210404-0410

4月4日(日) 達人達

本放送を見逃していたETV『達人達「吉増剛造×佐野元春」』を再放送で視聴。

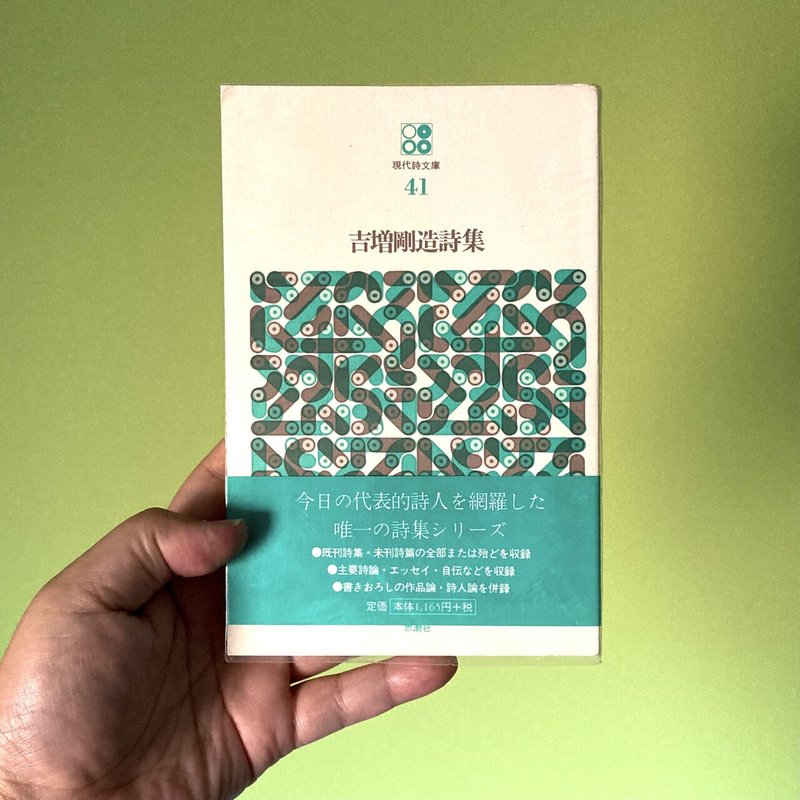

吉増さんの名をインプットしたのは、確実に佐野さんの影響があります。佐野さんが立ち上げた雑誌『This』や、NHK-FMで放送されていたラジオ番組「サウンドストリート」をとおして、ビート詩人たちの存在を知り、ケルアック『路上』(鈴木英人のイラストがカバーにあしらわれた河出文庫。いま思うと、英人さんの絵とケルアックってかなり変な組み合わせだよね)や、思潮社から出ていた『ギンズバーグ詩集』を手に取り、佐野さんと諏訪優さん(ギンズバーグの翻訳家)の対談が載った『ビート読本』とか、バロウズの詩集や小説を読んだりしましたが、『吉増剛造詩集』(思潮社・現代詩文庫)を買ったのはずいぶんあとで───1999年前後だったと思います。

きっかけはキリンジ(現・KIRINJI)の堀込高樹くんとの会話。吉増さんや北園克衛の詩のことが話題に上り、そういえば持ってなかったな、と思って、すぐ書店に走りました。

今回の番組では、吉増さんが所有していたジョイス自身の朗読による『フィネガンズ・ウェイク』の音声が流れましたけど、あれも衝撃的だったな。『フィネガンズ〜』は1939年の出版で、ジョイスが亡くなったのは1941年。どういうタイミングと経緯で録音されたんだろう……。磁気テープを使った録音技術が普及するのは戦後。となると、SP盤への吹込みだったのか、などなど詳細がとても気になる。

4月5日(月) スタジオでヴォイス

昨日の「とても気になる」から、インターネットの力であっという間に本丸に辿り着いてしまうわけですよね、現代人は。幸か不幸か。

で、上掲の音源をYouTubeですぐさま発見。これをアップロードした人物が概要欄に書いてくれている解説文を抄訳してみました。

アイルランドの偉大な作家、ジェームス・ジョイスが自著『フィネガンズ・ウェイク』から「アンナ・リヴィア・プルーラベル」のエピソードを朗読しています。1929年9月5日に言語学者のC.K.オグデンが主宰するケンブリッジ大学のオーソロジー研究所からの依頼で吹き込んだものです。

YouTubeで何度もこのレコードは紹介されていますが、私の手元には78回転のオリジナルSP盤があって、ネット上で出会った他のサウンドファイルよりはるかに優れた音質なので、私自身がキャプチャーすることにしました。

レコーディングはジョイスの個人的な友人であるシルビア・ビーチ(かの有名なシェイクスピア・アンド・カンパニー書店の創立者)の協力で行われました。ビーチによれば、オグデンは同時代の著名な作家の声を後世に残すとともに、英語の複雑さを研究したいと考えたそうです。ケンブリッジ大学のスタジオには、オグデン自慢の2台の大きなレコーダーが設置されていて、ジョイスとビーチをそこに招待しました。

1924年にパリのHMVスタジオで、ジョイスは『ユリシーズ』からの抜粋を録音したことがあり、スタジオには慣れていましたが、自分の声をふたたび録音することにそれほど乗り気ではありませんでした。ただ、『ユリシーズ』は録音状態が悪く、後世に残すにはふさわしくない、だから「本物の録音」をする必要があるのだ、とオグデンは強くジョイスを説得したのです。

この時、ジョイスは非常に目が悪く(録音の2日後に白内障の手術を受けた)、オグデンは「アンナ・リヴィア・プルーラベル」のひと文字ひと文字を、半インチ(約1.5cm)に拡大した原稿を準備しました。しかしながら、スタジオの照度が足りなくて、ジョイスはその文字すら見えず、録音中に小声で指示されることさえあったといいます。

ジョイスは「アンナ・リヴィア・プルーラベル」を2テイク録音し、HMVによってプレスされました(マトリクス番号 CC-17594 / 17595-2)。レコードには"リンガフォン"のレーベルが貼られており、当時としては大金の2ギニーで販売されました。800枚のファーストプレスが1年で完売した後、原盤が消耗したため、ファーストプレスの1枚をダビングし、セカンドプレス(マトリクス番号 CC-17594 / 17595-2-T1)が作られました。現在、私が所蔵しているのはその1枚です。オグデンはセカンドプレスの価格を当初の半分に下げました。その理由は「……12インチの両面ディスクのために、21シリング以上のお金を出したくない一般の人々のため(に値下げした)」というものです。セカンドプレスが、コレクター市場で何百ドルもするリンガフォンのファーストプレスより、はるかに手に入れやすいのはこれが理由なのです。

ちなみに、シルビア・ビーチは『ジョイスの「アンナ・リヴィア・プルーラベル」のレコードは驚くほど美しく、彼がアイルランドの洗濯女の台詞を演じているのは愉快である」と書いています。

『フィネガンズ・ウェイク』を出版する15年も前から、ジョイスはいくつかの雑誌にその"断片"を発表していました。全体として未完成だったものの、それに目をつけたオグデンの頼みで録音したのですね。昨日も書いたように、本が出版されて2年後にジョイスは亡くなっているし、そもそもヨーロッパ全土が戦争に突入していた時期なので、彼がたとえピンピンしていても、渡英しての録音作業は無理だったでしょう。

しかし、吉増さんの紹介がなければ、音源の稀少性こそ理解できても、どこがどう聞きどころなのか、という点については、皆目掴めないままだったはず。こと芸術や文化の領域において、オグデンのような研究者やアーキヴィストの存在はたしかに大事です。でも、それと同じかそれ以上に、内容面の価値を後世に引き繋ぐために《宰領(良き案内人》の存在が大事だと思うのです。ただ、宰領たちは今、どんどん鬼籍に入ってしまい、美しい音質や画質で保存された膨大なデータだけがこの世に取り残されていっている気がするのです。

4月6日(火) かくも多様なる声について

アーキヴィストといえば───NHKが放送している「カルチャーラジオ NHKラジオアーカイヴス」という番組はごぞんじでしょうか。毎週月曜20時から、たとえば先月は柳宗悦の肉声が二回に分けて、また第三週以降は宮本常一編が3回にわたって流れました。*1

*1 今なら「らじる★らじる」(なんとかならないかな、このネーミング)で追いかけられるので、興味のある方にはぜひご一聴をおすすめします。

柳宗悦も宮本さんも、彼らの声は彼らの紡ぐ文体と比較的齟齬がなく、ごく自然に聞くことができましたが、以前、武田百合子さんの声をはじめてこの番組で聞いたとき、それまで思い描いていたイメージとはだいぶ印象が違ったので、読後感がそれ以前と以降では大きく変わりました。

そういえば最近「明晴学園(日本手話と日本語のバイリンガル教育を、国内で唯一取り入れている東京のろう学校)」を取材したNHKのディレクターが著した『手話の学校と難聴のディレクター』というノンフィクションを読んだんですね。この本は数年前、ETVで放送されたこの『静かで、にぎやかな世界』というドキュメンタリーの取材記がベースになっていますが、とりわけ、草野心平の詩「春のうた」からイメージする風景を、小学部の子どもたちが思い思いに手話で表現して、ビデオカメラの前で《朗読》するシーンは忘れられません。

私たちロケスタッフは、静かでさわやかな春の景色のなかにいた。子どもたちの指先からは、優しい風が吹き、せせらぎの水音が響き渡り、ちっちゃな花が咲き乱れた。初めて体感する、視覚言語の奔流だった。(同書)

この映像を「いつのまに手話がわかるようになったんだろう?」と、ディレクターが勘違いするくらい、編集の男性が彼らの動作や表情だけで会話の意味や言葉の区切りを把握し、編集点ぴったりに繋いでしまった───というエピソードもなんだか痛快でした。

くだんの編集マンはこんなふうにインタビューで語っています。

どこかで一人ひとりの性格が手話から見えてきたんだよね。一人ひとり顔が違うように、手話にも個性があって、それが見えてきた。その意味では日本語も手話も変わらないかな。(同書)

声は口ほどに物を言う───という表現は、日本語としてあきらかに間違っているけれど、あえてそれでもこう書きたいくらい、声には他のどんな身体的要素より、その人らしさが宿っている気がします。

また、声は口や喉や耳の専売特許ではありません。身振り手振りによる「声」。表情や目つきによる「声」。文章の行間に浮かび上がる「声」。たとえ無言でも気持ちが通い合ったときの声なき「声」。そういうことをすべて総合して「声」というものは顕在化する。また、風の声とか波の声とか山の「声」のように、自然が発する音もまた、ぼくらは「声」と呼びますね。だからこそ、やはり《声は口ほどに物を言う》という表現も、けっして間違っていない、とぼくは思うのです。

吉増さんが番組のなかで、例のジョイスの朗読の最後に出てくる"Night!"という「声」に注目(注耳)します。発音に際して省略されてしまう《gh》の響きに注意深く耳を傾けること。"ナイ"と"ト"という音と音の谷間にひそんでいる《gh》の気配を感じ、その「声」を全感覚で聴き取ろうとすること。さまざまな雑音が、耳からも目からも飛び込んでくる騒音だらけの時代だからこそ、声ならぬ「声」=《gh》に心を傾けていきたいと思うのです。

4月8日(木) かくも多様なる声について

声───といえば、チビチビ『A LONG VACATION VOX』の特典ディスクを聴いているのですが、なんといってもDisc-2の「ロード・トゥ・ロングバケイション」が箆棒におもしろいです。

30周年記念盤が発売された2011年、都内で開催された「『A LONG VACATION』30周年祝賀パーティー」(限定200名)の会場で流された音源で、1978年にリリースした『LET'S ONDO AGAIN』でNIAGARA / COLUMBIA時代に終止符を打ってから、1981年のロンバケ発売に至るまでの道中を、大瀧さんの解説とさまざまな音源でふりかえる───という内容です。

他の歌手のために作られ、結局ボツになってしまったデモテープや、CMソングとして作られた曲の断片から、日本ポップス史の金字塔が作り上げられたというのは、ある意味で痛快ですし、ぼくが常々SNSのプロフィール欄に書いてきた《誰かが食べ残したパンで彫刻を作る仕事をしています》というフレーズに通じるものがあるな、と。

そして、この音源で聴き惚れてしまうのは、大瀧さんの歌のうまさです。達郎さんもことあるごとに言いますけど、ほんとうにすごいです。

大瀧さんがアルバムやシングル用にヴォーカル・ダビングを行うときは、誰にも見られないよう、エンジニアさえ立ち会わせず、気に入ったテイクが録れるまで、ひとりでスタジオにこもって何百回もパンチイン・パンチアウトをひたすら繰り返す、という伝説はよく知られてますけど、この「ロード・トゥ・ロングバケイション」で初めて世に出されたデモ音源(ギターとリズムボックスの伴奏だけ)で聴ける大瀧さんの声の艶っぽさはただごとじゃありません。もちろんこっちはただのデモですから、何度も歌いこむことはなかったでしょうし、肩の力を抜いてさらっと歌ってるだけ。もちろん、完成品以上とは言わないまでも、インディーロック/ベッドルームポップス的に聴けば、作品として充分成立するくらいの魅力があります。

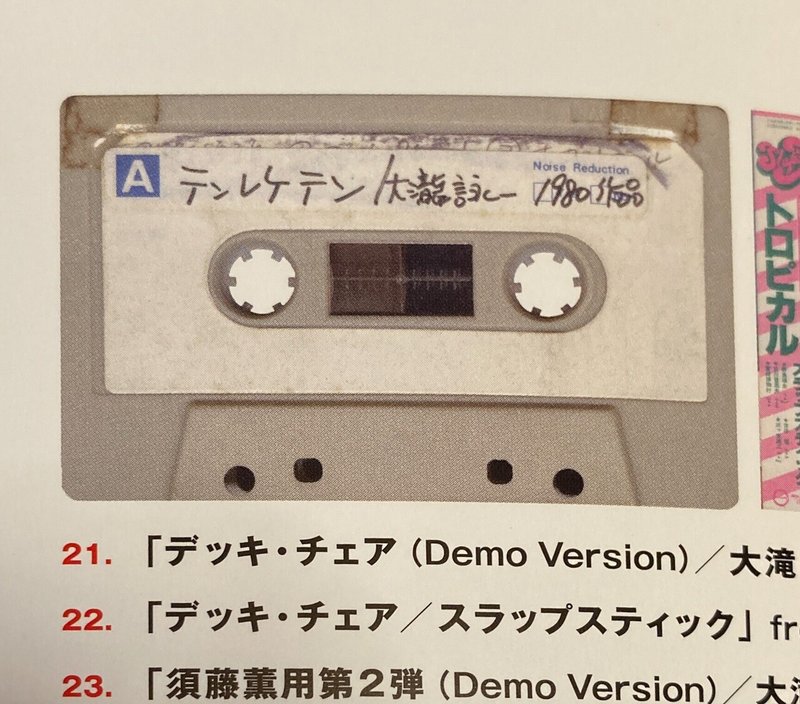

ちなみに冒頭写真の「テンレケレン」というのは、スラップスティック *1 のために作られた「デッキ・チェア」という楽曲のデモテープ。

*1 人気声優の野島昭生、古谷徹、神谷徹、古川登志夫、三ツ矢雄二らが結成したバンド。大瀧さん以外にもムッシュかまやつ、弾厚作(加山雄三)らが楽曲提供し、数枚のアルバムを残し、ライブなども積極的に行っていた。

「デッキ・チェア」はその後「スピーチ・バルーン」となってロンバケに収録されるのですが、スラップスティックは作詞家の森雪之丞がサウンドプロデュースを務めていたため、詞が出来上がってない状態のメロディだけを大瀧さんが弾き語りで「テンレケレンレレン」と歌っているため、そんな仮タイトルが付いているわけです。

そういえば、友近が今年の1月にフジテレビの「千鳥のクセがすごいネタGP」で、MISIAの「EVERYTHING」をタテ、トテ、イの5文字だけで歌いあげる「タテトテイの歌」というネタを披露してたんですが、それが完全に「テンレケレン」の令和版でした(笑)。

4月8日(金) HOME GROWN

仮歌───といえば、ちょうど10年前、小西康陽さんたちとこのワークショップ型の音楽イヴェントを鹿児島でやったとき、小西さんに作詞法についてお伺いしていて、仮歌の話題になったんですね。

思いついたメロディに合わせて歌詞を考えるとき、英語っぽく歌っちゃうと日本語の歌詞がハマりにくくなるので、日本語詞にしたいするなら、鼻歌の段階でも日本語っぽく歌ったほうがいい、と、小西さんがお話されていたのが忘れられません。

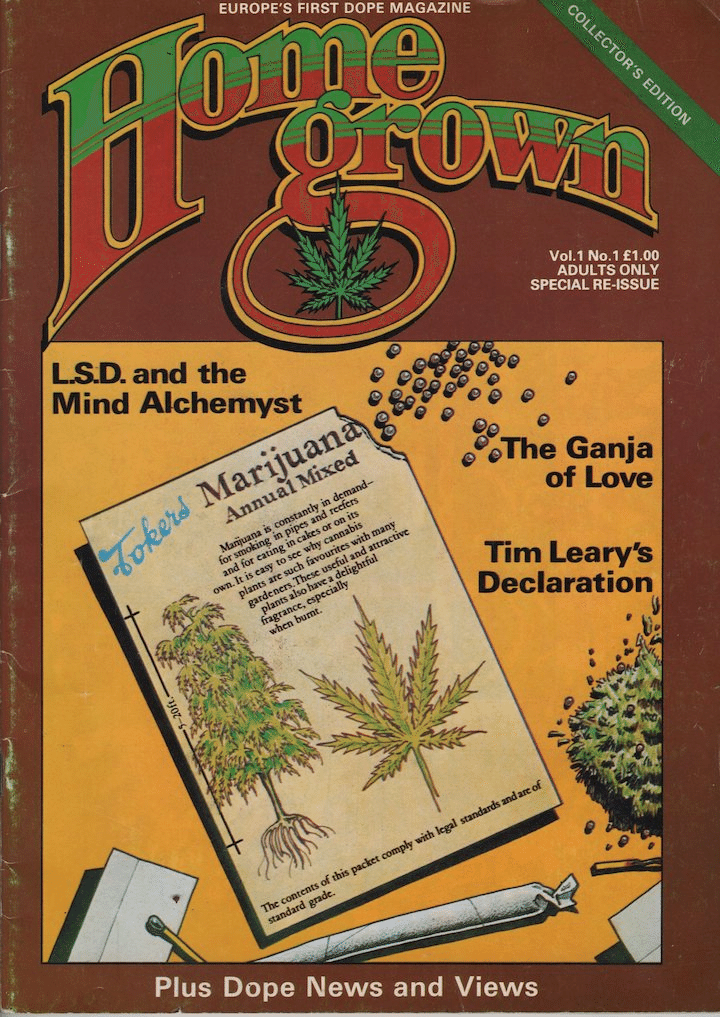

ちなみにこのイヴェントは「HOME GROWN」という名前で、ぼくが命名しました。連続4回の講義をとおして、お客さんと共に鹿児島という土地に根付いた曲を育てる=自家栽培というイメージ、そして会場だったGOOD NEIGHBORSを運営している藤川毅さんがレゲエの評論家として著名なことからこのタイトルを思いついたんですけどね。

レゲエとは切っても切れないマリファナ。1977年から1982年のあいだに全10冊発行され、合計で17万部を売ったという有名な大麻ZINEのタイトルにもなっています。

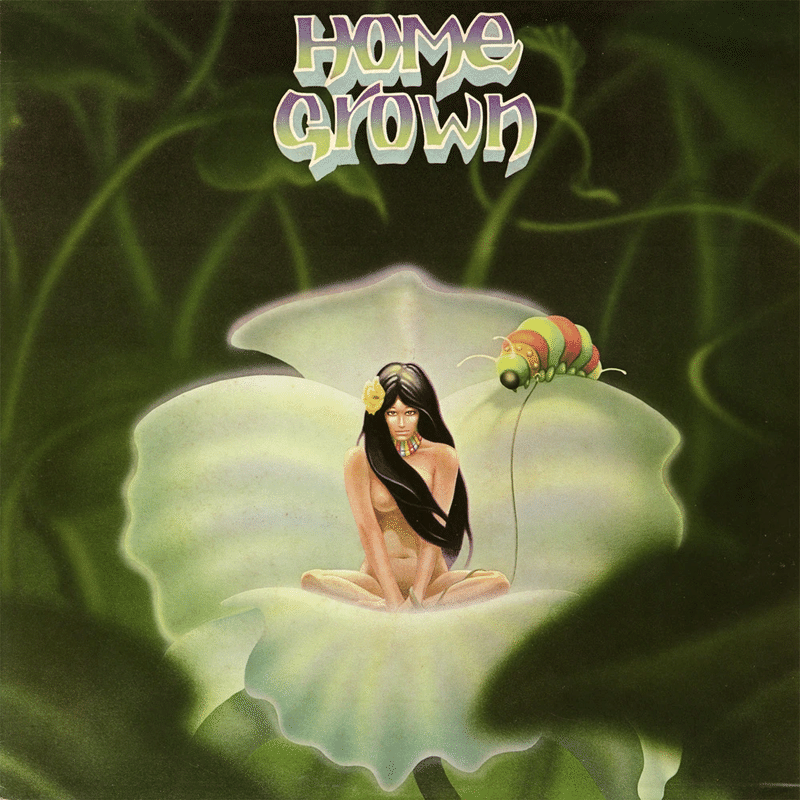

また、ハワイのラジオ局KKUAが発掘した、ローカルバンドの音源を集めたコンピレーションのタイトルも『HOME GROWN』(1976年)で、このアルバムからのインスピレーションもありました。

そして偶然にも、大瀧さんがロンバケのプロモーション用に作ったカセットのタイトルが『HOME GROWN PARTY 3』といいまして、この音源も復刻され、ロンバケ40周年ボックスに特典として収録されているのです。まったく偶然にも程がありますねえ。

サポートしていただいた資金でレコードや本を無駄遣いし、執筆の糧にしております💰