THINK TWICE 20210321-20210327

3月21日(日) ロンバケVOXがぼくの家にも届いたよ〜(野田クリスタル)

昨年10月に予約していた大滝詠一『A LONG VACATION』発売40周年記念盤(通称:ロンバケVOX)がウチにも届きました。内容物はCD4枚組+Blu-ray1枚+アナログレコード2枚+カセットテープ+ブックレット+絵本+福袋。定価は25,300円(税込)。『ロンバケ』に関しては、いったい家の中に何枚のCDやレコードがあるのかも把握してない(絵本も持ってます)状況なんですが───まあ、これは当然、買っちゃいますよ。

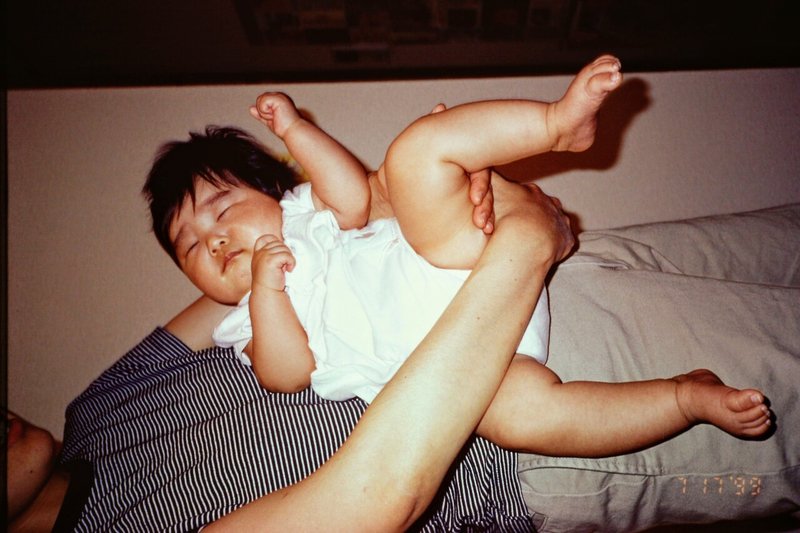

で、ヤマト運輸からお届けの連絡があって、玄関で配達員さんから箱を手渡しされた瞬間、思わず「ウッ!」ってなったよね。秤に乗せてみると表示は〈3.300g〉。生まれたての赤子かよ。

輸送用の外箱からいったん出し、パッケージは眺めまわしたものの、開封はしないで、そのまま箱に戻して就寝。

3月22日(月) Extra Ordinary

日中はムスタキビのnoteの原稿書きにほぼ時間を取られる。なかなかいい内容になりそう。今回で10回目なんだけど、原稿が1年分溜まったところで、せっかくなので本にしたいなあと考えています。

夜、プロフェッショナル 仕事の流儀「庵野秀明スペシャル」を見る。

ふたつのシーンが印象に残ったな。ひとつは熱海でメインスタッフたちが合宿しているとき、台風が接近し、彼らが詰めていた建物の外も風雨が強まる。庵野さんが密着スタッフに声をかけ「こんなところを撮るより、外を撮っといたほうがいいよ。あとでインサートに使えるから」とアドヴァイスする場面。そして、もうひとつは中盤あたりで庵野さんがプロデューサーを呼び出し「自分を撮らなくていい時も、常にカメラがこっちを向いている」と苦言を呈してたシーン。

ちょうど先週土曜に日本映画専門チャンネルで放送された、倉本聰さんと是枝裕和さんとの対談番組で、倉本さんが「会話のシーンは声を発してる人じゃなくて話を聞いてる人のリアクションを撮ったほうがおもしろい」という話をしていたんだけど、見事に重なったなあ。

あたりまえじゃおもしろくない、意外性のあるほうがおもしろい、観てる人の想像を誘い、考えさせるアングルやカットを模索するべきだ、という考え方。漫然と対象にカメラを向け、何かを話し出すタイミングや、どこかに動き出すのを待つというやり方じゃありきたりだし、おもしろくないでしょ? ということ。

「ありきたりな事を言うな!お前ら骨の髄までありきたりだ!」

山田太一さんも名作『早春スケッチブック』のなかで山崎努さんにこんな台詞を吐かせてました。

山崎さん演じる男は元・カメラマンで、目の奥に悪性の腫瘍ができて、カメラの仕事を廃業したという設定でした。彼はこうも言います。

「どう撮ろうと、ありきたりになっちまう」

「俺じゃなきゃ撮れないというようなものを、つくり上げる力が無い」

関連動画に引っかかる機会が増えるから───という理由で、誰かがバズらせた企画に便乗するのがあたりまえのユーチューバーたち。ネット発で次々に誕生する顔出しNGの歌手たちのヒットソング。「どう撮ってもありきたりじゃなくなってしまう……どうしたらありきたりになるだろう?」と、悩むのがいまどきのクリエイターかもしれないですね。

ちなみにシン・エヴァはまだ観てないです。終わっちゃったものは、今後もずっと終わったままだし、いつ観たところでその事実は変わらないから、この先、自分が観たくなったタイミングで、と思っています。

こういう言い訳ってありきたり? それともありきたりじゃない?

3月23日(火) I'm not Moving

姪っ子の卒業式がライブ配信されるから、と、YouTubeのリンクが妹(=ぼくの。つまり姪っ子の母親)から昨晩、送られてきました。

しかし、起きたらすっかり記憶が抜けていて、近所のパン屋さん(マクドナルドとも云う)で遅いランチを食べていたところ、急に思い出して、スマホでリンクを開くと、ちょうど式は始まったばかりでした。セーフ。

日本武道館で開催される大学の卒業式で、答辞を読むことになった───と伝えられたのは、ひと月ほど前だったかな。午前と午後の二部制になっているので、答辞を読む学生もそれぞれ選ばれているとはいえ、彼女が通っていたのは3万人を超える学生が在籍している巨大な私立大学。身びいき抜きで立派なことだと思いました。

年が明けてもなかなか就職が決まらず、少し心配していたけれど、彼女が希望していた出版社に決まったのもめでたい。ぼくとはちょっと違うアプローチだけど、同じ編集者という肩書を持つことになります。

彼女と初めて会ったのは1999年3月初旬、東京の日赤病院でした。たしかその日は渋谷のNHKスタジオでバッファロー・ドーターのラジオ収録を見学し、そのあと渋谷駅で広尾にある病院行きのバスに乗りかえました。自分の日常の代わりばえのなさに比べ、小さい頃から一緒に育ってきた妹が出産という難事業を乗り越えて、3,300gくらいの命のカタマリを世に送り出したということに、バスの車窓を眺めながら静かに感動していた記憶があります。

武道館のステージ上で立派に答辞を読む姪の姿を眺めながら、iPhoneのスクリーンに反射しているのは自分の代わりばえのない顔でした。

3月24日(水) 甲賀流(スタイル)

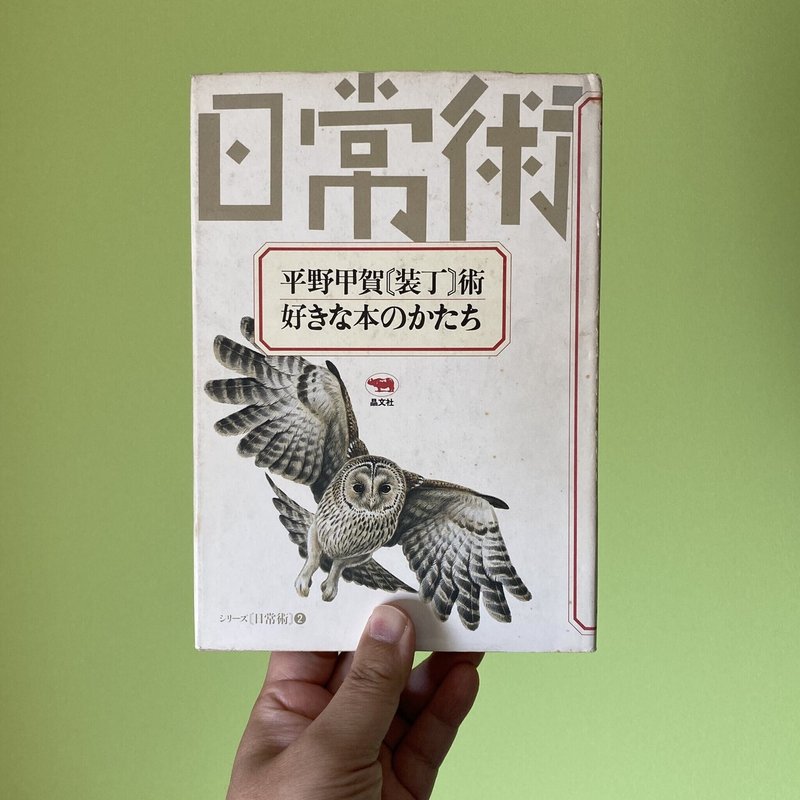

パソコンを開いたと同時に平野甲賀さんの訃報が飛び込んできました。

2018年に雑誌『マチボン』で小豆島特集を作ることになり、そのとき初めて甲賀さんが小豆島に移住されていると知りました。で、編集部が甲賀さんに取材をお願いし、オッケーが出た際にはぜひインタビュアーを、と言われていたのですが、なにかお仕事の都合で甲賀さんはその時期、ちょうど島にいらっしゃらないとか、そんな理由で果たせませんでした。実現していれば……と悔やんでも仕方ですが、うーん、やはり悔しいです。

この本『平野甲賀《装丁》術 好きな本のかたち』(晶文社・1986年)は、初めて読んだその日からぼくのバイブルのひとつです。

と言っても、装丁のノウハウを学んだ───という意味じゃありません。本を作ること、いや、もっと大きく、モノを作ることの愉しさそのものについて教えてくれた、という方が正確で、長年大切にし、何度も読み返している本です。それに〈好きな本のかたち〉というサブタイトルも大好きなんですよね。デザインだけではなく、重さ、手触りとかにおい、もちろん中身も含めて《書籍》というオブジェクトのイメージを立体的に感じさせてくれる、ほんとうに素敵なタイトルだと思います。

甲賀さんと云えば、独特の書き文字がトレードマークですが、ぼくはソンタグの『写真論』や青山南『ホテル・カリフォルニア以後』のような、写植モノのデザインもすごく好きです。M-1グランプリでもR-1グランプリでも結果出せる芸人みたいですよね(ちがう?)。

『好きな本のかたち』には可能なら全文引用したいくらい含蓄のある言葉がたくさん載っているけれど、今、パッと開いたページに書いてあった文章をちょっとだけ引き写してみますね。

サポートしていただいた資金でレコードや本を無駄遣いし、執筆の糧にしております💰