記憶と記録、語り継がれる沖縄ヒストリーの1ページ。受け継ぐ人たちの覚悟とは。

エメラルドグリーンのジャケット、ピンクのスカーフ、薔薇の柄のブラウス、指輪は大粒のターコイズ…。父方の祖母は、鮮やかな色の服飾品がよく似合った。「おばあちゃんはフィリピンで生まれ育ったからね。好みの服もどこか外国の雰囲気があって素敵だね」と母は、祖母のお洒落をよく褒めた。身に纏う衣服の明るいイメージの通り、祖母にとって16歳まで育った故郷フィリピン・ミンダナオ島ダバオでの暮らしは、「幸せ」そのものだった。

外国に憧れを持つようになった10代の頃の私に、祖母は嬉しそうに当時の暮らしぶりを繰り返し語り聞かせてくれた。沖縄から、両親が出稼ぎ移民でダバオに移り住み、マニラ麻を栽培する大きな農園を経営していたこと、仕立ててもらった洋服や“上等“の靴を履いて、家から4キロのところにある日本人学校に毎日歩いて通ったこと。お友達とは「標準語」で話し、「君ちゃん」と呼ばれていたこと。農園で15人ほど現地の人を雇い、家族ぐるみで仲良くしていたことなど、思い出話が次々と溢れた。

「戦争がなければずっとダバオで暮らしたかったさぁ。おばぁは今でもたまに夢に見るよ」と懐かしんだ。そんな祖母の満ち足りた記憶の断片を想像で補いながら、私の中にも「第二の故郷」が受け継がれた。

開戦で一変する暮らし

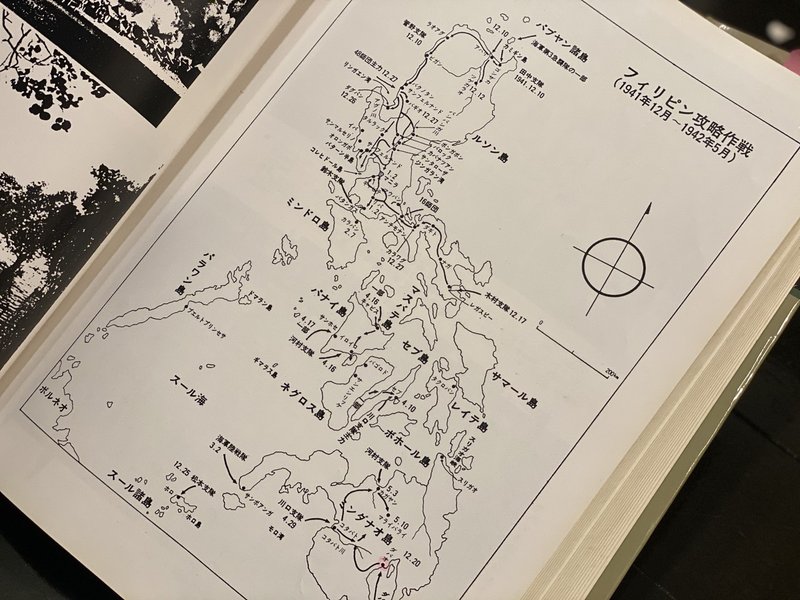

祖母によると、日本がハワイの真珠湾を攻撃した1941年12月8日と同じ日、ダバオでも戦闘が開始された。当時フィリピンは米国統治下で、独立に向けた自治政府体制にあった。「ラミー畑(シルクのような柔らかい繊維ができる植物)を通って学校に行く途中、上空で飛行機が編隊を組んで飛んでいてね、珍しいなと思って」。米フィリピン軍に対する日本軍の攻撃が始まった日のことを、当時12歳だった祖母は鮮明に覚えていた。

学校に着くや否や、生徒たちは「今日から家に帰ってはいけません」と言われ、その日から寄宿舎で1ヶ月ほど過ごすことになる。米比軍による在留邦人の一斉勾留だった。「親と離れて生活するのはその時が初めてで。友達と何が起こるのか怖いね、って肩寄せ合ってね、とっても不安な思いをしたよ」。

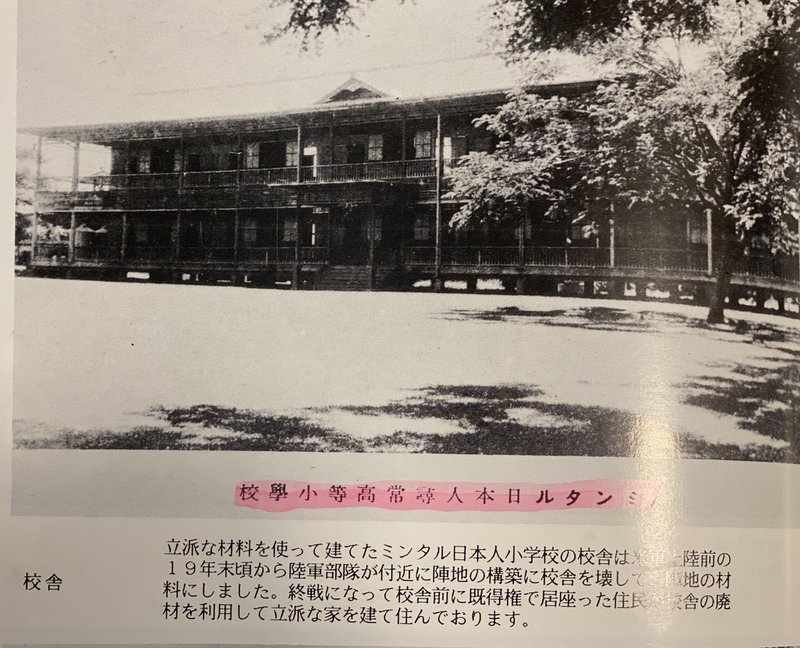

日本軍が上陸すると、みな「助かった!」と喜んで歓迎した。しかし、安堵したのもつかの間。祖母の通う学校は兵舎として使われ、高射砲部隊や戦車部隊が駐屯するようになった。「勉強もできなくなって。学校も休みになって」。それまでの豊かな暮らしが、一変した。

日本統治時代、残酷な場面

日本の攻撃によって深刻なダメージを受けた米軍はフィリピンから撤退し、その後3年以上にわたって「日本統治」が続いた。祖母が「フィリピン人たちは『良民証』を身につけなければ、道を歩けなくなった」と振り返るように、日本軍は軍に抵抗するゲリラ化した民衆と一般住民を区別するために身元調査を行い、「良民」とみなされたフィリピン人に通行証として「良民証」を発行したという。さらに、豊見城市史によると、「反日分子」と目された現地の人々が「処刑の対象」にされ、多くの命が奪われている。

祖母は実際に、その様子を目撃している。「たくさんのフィリピン人を小学校の向かいの畑に連れてきて、そこに穴を掘って。連れてきた人たちをヤシの木に縛りつけて、機関銃で殺してね…」。殺された人の中には、地域の病院の外科医もいたという。「あまりに有名なドクターだったから、その小学生の子どもたちも一緒に殺されたさ。戦争は人間を人間じゃなくさせるね、あんな残酷なことを…」と眉をひそめた。

日本から遠く離れたフィリピンの日本人学校でも、皇民化教育が徹底されていた。校内には日本軍の善戦を知らせる新聞記事などが張り出され、『君が代』や『天皇陛下』という言葉が発せられるたび、生徒全員が直立不動で頭を垂れた。「1人でもできない人がいたら、クラスのみんな一列に並ばされて、全員ビンタさせられて」

爆撃と突然の解散命令

軍政の下、祖母は国民学校を卒業するのと同時に「軍属」となり、女子寮で共同生活を送りながら陸軍部隊に食料を配給する貨物廟に配属される。軍の飛行場を作るため浅山を踏み倒す作業や、兵士の衣服の縫い物などの仕事に従事した。当初は、日本軍の「快進撃」が伝えられ、ダバオも祝賀ムードにあったという。しかし、戦局は次第に大きく傾いていく。

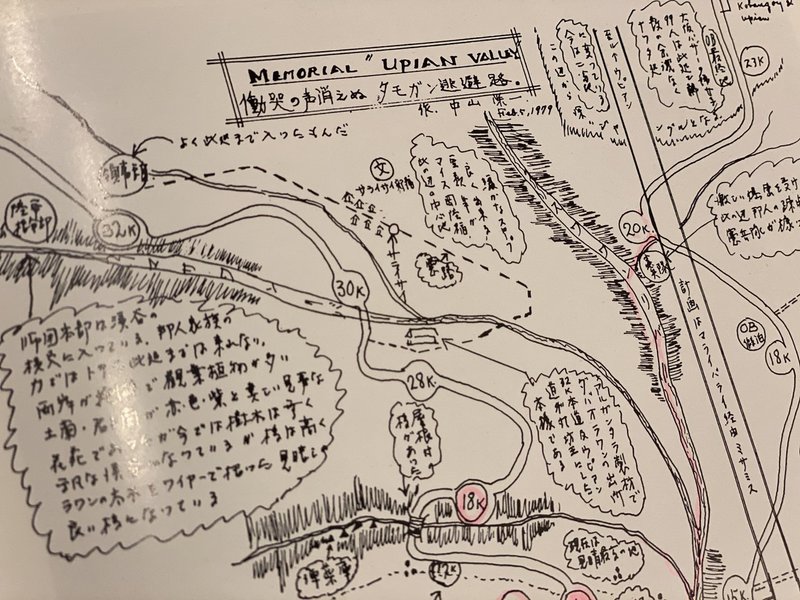

1945年1月、フィリピン中部・レイテ島を制圧した米軍が、ルソン島やマニラに上陸、日本軍を追い詰め、ダバオにも攻撃を開始する。同年4月29日、ダバオの在留邦人に対し奥地にある山「タモガン」への避難命令が出る。同じ頃、祖母の女子寮でもすぐ近くで激しい爆撃があり、部隊長から生徒全員に突然、解散命令が下された。

「何の知らせも受けていないのに、突然の解散命令でみんな動転して。どうしたらいいのか、怖くて怖くてね」。ところが、帰宅を急ごうと学校を出たところで、父親の姿が目に飛び込んできた。家の近所の人たちは既に、タモガンへ移動を始めていたが、家族は娘の帰りを待ち、学校へと迎えに走ってきたところだった。「本当に嬉しくて嬉しくて、ほっとしてね。あの時、お父さんが迎えにきてくれたこと、おばぁは幾つになっても忘れないさ」。そう話す祖母の目元はまた、潤んでいた。

ジャングルでの避難生活

祖母が家族とともに逃げ込んだタモガンの山は木々が生い茂り、「空が見えない」ほどのジャングルだったという。部隊からバラバラになった兵隊も、住民に混じって一緒に避難していた。あてもなく山中を何日も歩き続けた。兵隊から食料を奪われ、殺される住民もいて、飢えと恐怖と疲労に苦しめられる。

「一緒に逃げていた近所の人が、洗濯に行くと言って川に向かったんだけどね、戻ってきたら『子供を川に流してきた』といって。でも、もうその時にはかわいそうとか、そんな感情も出てこなくて。思い出して、とっても心が痛い」。逃げながら、たくさんの遺体を乗り越え、通り過ぎていったという。

ジャングルでの避難生活は3ヶ月近くに及んだ。祖母が家族とともに山を出て捕虜となったのは9月末頃。日本がポツダム宣言を受諾し、「降伏」が公表された8月15日から1ヶ月以上が経っていた。その後、収容所に集められた後、一家は近くの港から海防艦に乗せられ日本へと送られる。鹿児島から大分へと移動し、豊岡(現・速見郡日出町)や亀川(現・別府市)で1年ほど過ごし、佐世保を経由して両親の故郷・沖縄へと戻った。生まれ育ったダバオに残るという選択肢は、与えられなかった。

「記録者」の意志

戦時中の光景を切り取るようなこれらの「証言」は、祖母への「インタビュー」から得られたものだ。私は2012年、勤めていた新聞社の「慰霊の日」企画の取材の一環として、祖母と「戦争体験」をテーマに向き合う時間があった。戦時中に焦点を絞って記憶を辿ってもらい、表情や声のトーンからその瞬間の感情の揺らぎに耳を傾けた。体験を記録で残し、書き継ぐことに意識を向けると、思い出話からパーツを拾い集めてイメージを膨らませた10代の頃の記憶の引き出しが、“4次元“に膨らんでいくようだった。

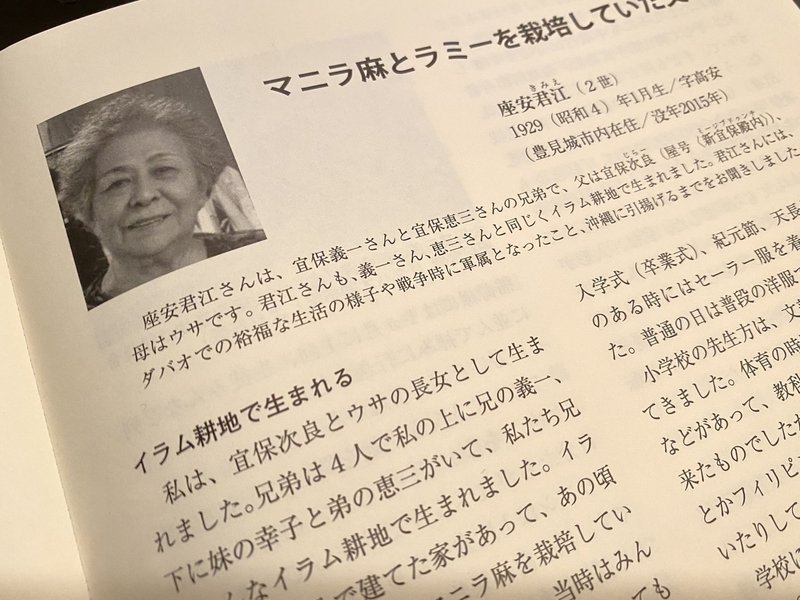

祖母の体験談を補足するもう一つの貴重な「記録」となったのが、私の地元、豊見城市が発刊した「豊見城市史・第4巻移民編」。証言・資料集(761ページ)と本論(623ページ)からなり、2016年に発刊された。100年以上も前に、豊見城村出身者たちが新天地を求めて渡ったハワイやブラジル、ボリビア、フィリピン、南洋諸島など15の地域を調査。各地の移民者の暮らしぶりや現地の政治情勢、戦時体制などが、体験者177人の証言とともに掲載されている。

祖母は2010年に編纂委員から取材を受け、2歳上の兄、3歳下の弟と共に談話が収められている。市史は編集取材のスタートから発刊まで12年の年月を要した。多数の証言を得るインタビュー作業と同時に、それを裏付ける膨大な文献資料に基づく歴史解説に目を通すと、その偉業が伝わってくる。市の編纂事業を知る関係者によると、高齢化する移民者の証言を確保するため、「移民編」の取材は最優先事項に位置づけられたという。

沖縄にとって出稼ぎ移民者は、戦前から戦後にかけて、地元地域に残る親族への金銭・物資両面の援助を通して大きな支えとなり続けた。その足跡と貢献を「記録」に残す意義に忠実に、そして継続的に取り組んだ市史担当者の思いに感服する。まとめられた資料によって、祖母の証言が沖縄の歴史の1ページとなり、家族の中にルーツとアイデンティティーを刻んだ。

「無事」の奇跡

1946年10月、九州を経由してようやくたどり着いた、まだ見たこともなかった沖縄の地。「一面焼け野原で、木や草なんか全然なくてね。私たちも大変だったけど、沖縄はもっと大変だったんだね」。祖母はこう振り返った。泥だらけの道を裸足で歩く子どもたちの姿を見ながら、ダバオでの満たされた暮らしを遠くに思っていた。フィリピンの移民者のうち、一家全員怪我もなく帰ってこられたのは、祖母の家族だけだったという。「無事でいられたことが、奇跡だと思う」

祖母は2015年5月に他界した。85歳だった。ダバオから来て18歳で祖父と結婚し、6人の息子を産み育て、15人の孫、12人のひ孫に恵まれた。生前は、一緒に引き揚げてきた同郷の人々との交流や、ダバオに残った友人、本土に引き揚げた同級生たちと手紙のやり取りを続けていた。祖母の遺品の中には、色褪せた「ダバオ写真集」があった。何度も見返していたのかもしれない。所々に付箋や蛍光ペンで、ゆかりの出来事や写真にしるしがあり、これがおばあちゃん、これがクラスメイト、これが校舎なんだ、と教えてくれる。

シンプルな「希望」

「記憶」と「記録」があるから過去が歴史になり、今を生きる人たちはその経験を未来に生かすことができる。あの戦争で祖母の世代は人間性を失うほどの恐怖や貧しさを経験した。これだけたくさんの「記憶」と「記録」を手渡されていながら私たち世代は、歴史が繰り返されないような心掛けで日常を重ね、子どもたちの将来に希望となるような種まきができているのだろうか、と考えてしまう。

沖縄には今も、「あの戦争」から連なる過重な遺物がある。物心ついた頃から多くの県民と同様に、家族に連れられて数々の休日を「基地のない島」を訴える県民大会のために費やしてきた。地元の新聞社の記者を目指したのも、祖母から直接聞いていた戦争体験が底辺で動機付けになっていたように思う。

一方で、10年間記者を続ける間に、歴史解釈や防衛のあり方と絡んで「沖縄」を語る言葉への風当たりはどんどんきつくなっていった。「基地のない島」とは、人類が過去の過ちを繰り返さないようにしたい、というシンプルな希望なのだけれど、為政者にとってはそんなシンプルにはいかないらしい。祖母の体験から受け継ぐ底辺の思いにも理論武装を求められる。希望だけでは、前進しない。だから、自分の内心だけにとどまらずに、沖縄の外の地域や国、人々の歴史と視点に触れる機会を増やす必要を感じている。理論の「武装」ではなくて、別の方法が必要だとも。

昨年9月、私は初めて祖母の故郷・フィリピンのダバオを訪れた。「いつか行きたい」は、乗り継ぎ含めたった6時間ほどのフライトでかなった。これからもっと通う。現地の人々にとっての過酷な記憶が、人やビジネスの交流で昇華されるように。私からも子どもに、ダバオのもう一つの「記憶」と「記録」を渡せるようになれたらと思う。

共感、応援、期待の込もったサポートいただけますと、執筆活動の大いなる励みになります!沖縄の子どもや未来のためになることに活用させていただきたいと思います。