世界史の転換点に、沖縄から見えること。

14年勤めた地元の新聞社を退職したとのと同時に、世界の様相が一変した。

今日の暮らしが明日には続けられなくなる。当たり前にあった行き先が閉ざされ、移動の手段が奪われ、いざというときに救いの限りを尽くしてくれる医療のセーフティーネットまでもが機能崩壊の危機にさらされている。

いよいよ沖縄も市中感染の局面。ほんの1ヶ月前、中国やイタリアで起きている状況を食い入るようにみていたが、関心や傍観に過ぎなかったのだと、ここにきて感度の鈍さに気づく。

自分の健康悪化が瞬く間に家族や隣人の健康を脅かすことになるかもしれない。不安や不信を全身に纏いながら、ウィルスが目に見えないスピードで日常という未来を覆い尽くしていく現実は「今世紀最大の」「第二次大戦以来の」という枕詞で表現されている。40年ほど生きてきた経験と実感の中で的確な例えを知らない。おそらく70代の親の世代でもそうだろう。

もうすぐ入学式を迎える小学1年生の息子にどんな言葉で伝えようか思案している。約束していた旅行や水族館にも出かけられない、いつになったら行けるようになるかもわからない。昨秋沖縄に遊びに来てくれたバルセロナに暮らす友人も「自宅から出られない日々を2週間も過ごしているんだよ」と話したけれど、もっと大事なことを伝えていかなければならないと感じている。この事態が終息する頃には、これまでとは異なる価値観が待っているような気がするから。

学ぶこと、知ることの手段も、それをどう生かしていくのかも。学歴を求めて、より偏差値の高い高校・大学を目指す「既定路線」は既定ではなくなるだろう。学校そのものではなく、学ぶ目的やそれを生かす先がどこにあるのかをもっと個々人が考えるようになるのかもしれない。私自身、奇しくもこのタイミングで飛び出した伝統的な「組織」の枠に、もう後戻りできない、後戻りすることはないだろうとも思う。

国境なきグローバリゼーションの最たる状況が、想定外の上塗りを重ねている。脅威に恐れを抱きながらも、「当たり前」を疑わなかった社会システムが次々と変更を促されていることから目が離せない。しかも、どんな国家権力をも上回る牽引力と、これまでにはないスピードで。「必要性」という観念の域を超えなかった革新の利用が、ここにきて一気に進んできたことは唯一の光明と言えそう。

同時に事実上のリーダーの不在が浮き彫りになった。緊急事態にどんな秩序を与えるのか耳を傾けても、発せられる言葉はどれも空虚で平坦。選んだ覚えのないリーダーだからなのか、統治能力のなさに今さら裏切られたという感情もなく、悉く優先順位とタイミングを逸したように見える支援策の表明に、時間が経過してしていく焦りに似た感覚だけがより鮮明になってきた。

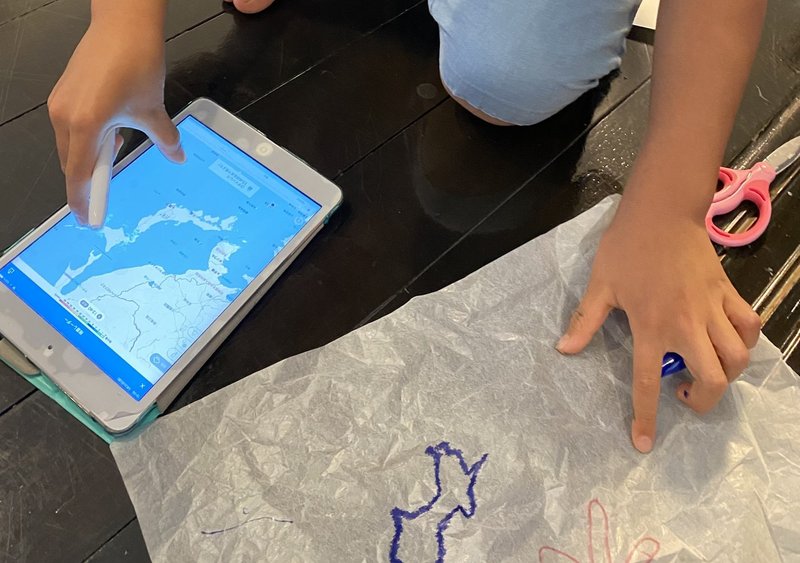

「光明」を生み出しているのは、政治家でも国家でもない。「私」や「個」が選びとる行動とチャレンジの積み重ねが既存のシステムのムダを明らかにして、都合のいいものへと置き換えが始まっている。受動的ではなく、能動的に。機能と目的を維持し、それをかなえるための代替手段がテクノロジーの力を借りて子どもにも大人にも等しく届けられる社会が生まれるかもしれない。そんな事例が企業や学校などで実現されつつある。

息子と娘の通うピアノ教室の先生は現在妊娠中。この数週間は特に手洗いや消毒に気を遣い、マスク姿でレッスンを受けてきたけれど、沖縄県内での感染拡大の懸念で今週はとうとうお休みに。そうだ、LINE動画でオンラインレッスンをお願いすればいいんだ。振替レッスンもいらず、月謝の返金もいらない。手元を映して指導してもらえれば先生にとってもこちらにとっても嬉しい。バタバタと出かけるために子供たちを急かさなくていいなら精神衛生上も快適そう。

一人一人が既存のシステムを“更新する側“であること、すでにその一員であることに自覚があるかどうかで、閉じ込められた室内での過ごし方も違ってくるのかもしれない。

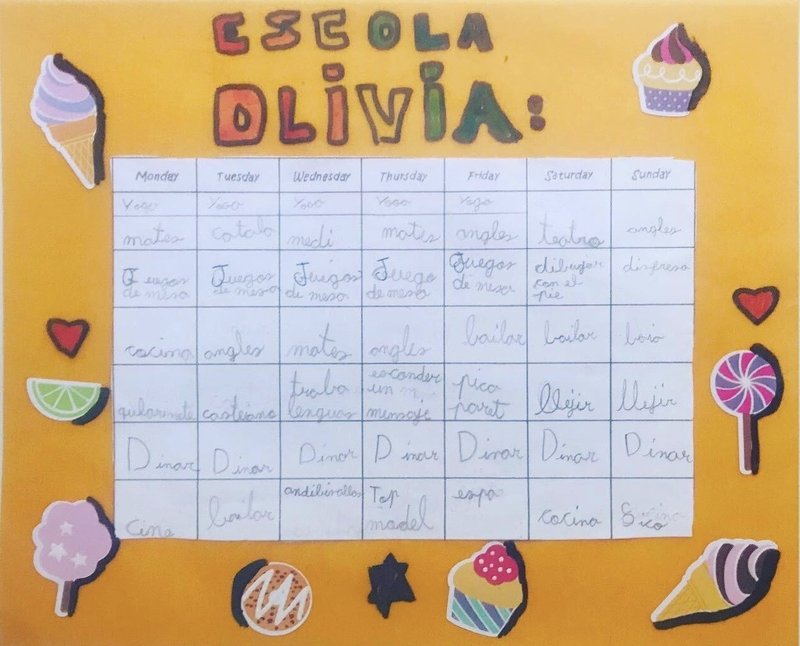

自宅待機が続くバルセロナの友人からは、手作りの時間割表に沿って、8歳の娘とヨガやクッキング、宿題、メイクアップ&ネイル、仮装パーティー、ダンス、宝物探しゲーム、トレーニングなど多彩に過ごす動画や写真が送られてきた。「spending nice time together at home」のメッセージを添えて。我が家の子どもたちと沖縄ースペインを結ぶオンラインの交流が続いている。

そうは言っても、感染爆発、医療崩壊が起きている地域ではそれどころではない状況が伝わってくる。どんな時も、個人の小規模事業者や、もともと家族や自身に持病のある人、経済的に苦しい家庭、虐待やネグレクトの問題を抱える家庭の子どもなど、誰かの支えや関わりが必要な人たちに、非常時の負の影響は最も早く、長期に及ぶ。ほとんど猶予なく、即命に関わる場合も少なくない。そんな状況はSNSの情報からも見えにくい。だからこそ、為政者が率先して打ち出す経済政策が「大企業に1千億円出資案」であってはならないと思う。

世界各国でもリーダーの資質の差によって、医療体制や感染状況に明暗が分かれつつある。これほど同じ条件のもとで、一斉に対応の違いを国民や全世界にさらされる機会は後にも先にもないのではないか。そして別の側面から、歴史的なわだかまりを引きずる隣国との関係、常に軍事衝突の際にいる大国の駆け引きは、等しく人間として「健康」と「生存」が脅かされる現状においては、どれも無価値であることを再認識させられた。

国家という大きな単位にリーダーシップを求めなくても、家族、地域、市町村、都道府県の各レイヤーで自主的な判断と行動規範を作ることができればいいと思う。例えば、私の住む沖縄県。他の観光地同様に、入域観光客数激減による影響が凄まじい。3月中旬まで感染者数が比較的少なく、増加ペースが緩やかだったこともあり、自粛ムードから逃れたい県外客の誘客に傾いたことは否めない。今、県外からの感染移入が増え、市中感染拡大へと移行しつつある。

首都圏や他地域の状況を見れば、遅かれ早かれこうなることは容易に想像できた。現時点では空路でしか入域できない島嶼地域の観光立県として、早い段階から強固で厳格な検査やチェック体制を敷けたかもしれない。客人を温かく迎え入れる「ウェルカムんちゅ」な県民向けには、知事や市町村長の明確なメッセージで的確な危機感の共有を繰り返しうながすことも。少なくとも一沖縄県民として、地域の自治を預かるトップの言葉から、主体的で信頼できる取り組みとしては十分に響いてこなかった。

とはいえ「トップの言葉の重み」が一朝一夕に作られるわけもない。「自粛要請」が一人一人の行動に結びつくのか、自覚症状のない人々の移動を制限して自宅に留め置けるのか、強権を振りかざす以外に力を発揮するのは、1にも2にも平時からの政策と言動の一致、揺さぶられるような言葉の重み。これに尽きると思うのです。

独メルケル首相のアウシュヴィッツに関する演説を聞いた後に、ウィルス対策についての演説、そしてドイツの感染抑制の現状からも。

一日も早く世界が平時を取り戻しますように。

共感、応援、期待の込もったサポートいただけますと、執筆活動の大いなる励みになります!沖縄の子どもや未来のためになることに活用させていただきたいと思います。