しわ寄せは弱いところに、そして明日の自分に。新たなセーフティネット、課題凝縮する沖縄から議論と実証を。

外出自粛のさなか、5日ぶりに訪れた近所のスーパー。レジ前に吊り下げられた透明シートに思わずハッとした。「遮断」のイメージが目の前に実態を伴って現れた感覚。カードや商品の受け渡しの距離感だけじゃない。なんとなく、相手と目も合わせづらい。「これ、いつまで続くのかな‥‥」。袋に商品を詰めながら、言いようのない心細さに覆われた。到底、この状況に耐えられない人たちが多勢いる。

買い物に行く、学校に行く、仕事に行く、会食をする、あらゆる社会的な活動から距離を置く非日常は、1週間も続けば日常になり、不都合と不便を身にしみて感じるようになった。あの人はどうしているかな。かつて取材を通して見聞きしていた、様々な立場の、具体的な人たちの顔が思い浮かんだ。

7歳になったばかりの息子は、一度もランドセルを背負うことなく、5月6日までの臨時休校が決まった。4歳の娘の通う保育園も息子の学童も、働く保護者のために開所を続けているが、我が家は利用自粛を選んだ。

そうできたのは、私がたまたま3月末で会社員をやめ、決められた勤務時間がなく、在宅でも仕事ができるようになったから。夫は自宅から5分の距離にある靴屋を経営していて、少しの間であれば、お店で子どもたちをみることもできる。隣の市には健康な私の両親も暮らしている。

たまたま、幸いに、今のところ。恵まれた環境にあるからこそできる「自粛」であることにドキリとさせられる。いざとなれば、子育てを助ける救いの手がすぐそばにあることが、逆に怖い、とすら思う。そうできない人たちはどうなるのだろうか。レジ前のカーテンのような「遮断」は物理的な距離感だけではなく、精神面に及ぶ。安全なところに身を置き、不寛容になりはしないか、想像力が働かなくなることと背中合わせだと思えてならない。

そして、商売をする我が家もまもなく経済の消費減退がボディーブローのように家計に響いてくるだろう。残念なことだけれど、暮らしにくさが自分ごとになった今しか見えてこないことがある。

都市部の緊急事態宣言の発令後、沖縄でも外出自粛ムードが高まっているが、在宅ワークができている企業はごくわずか。休校中の子供をだれがみるのか、3度の食事と食費はどうするのか、親の焦りと不安が手にとるようにわかる。突然の収入減によって衣食住の不安に駆られる人たちがいる。障がいや病気を抱える人は、日常的な通院や治療もままならなくなった。そして、大人のストレスにさらされる子どもたちへのダメージも気にかかる。

補償や経済支援を先送りにして、外出自粛や在宅勤務を呼びかける政府や行政に、国民の「暮らし」が見えているとは思えない。今や日本を表すキーワードになりつつある「自己責任論」という言葉が浮かぶ。国や地方自治体の代表者は誰のために、何をするために選ばれたのか。そんな基本的な問いを唱えながら、首を傾げることが多くなった。

この未曾有の事態は、政治が生み出し、社会が蓋し続けてきたあらゆる課題を浮かび上がらせている。都内での休業要請に伴って、4千人に上るというネットカフェ難民の問題が再び顕在化したことも一つ。元を辿れば、低賃金の日雇い、非正規雇用など不安定雇用を生んだ国の法制度の歪みに起因している。ワーキングプア、年越し派遣村、子どもの貧困-「生きる」を困難にさせてきた政策のツケはいつか、社会の不安定さの根源になり、人々の暮らしを脅かすようになる。

「あぁ、ようやく人間の暮らしができる」

緊急事態宣言後、休業要請で対象となったネットカフェの利用者を取材したあるニュース番組の一場面。東京都が用意した宿泊施設に足を踏み入れた男性が放った一言が印象的だった。もしかしたら男性は、この一つの支援によってようやく、“人生のスタート地点“を思い描くことができたのかもしれない。どれくらいかぶりに、生きる希望をわずかでも感じることができたのかもしれない。声から、そんな表情が伝わってきた。

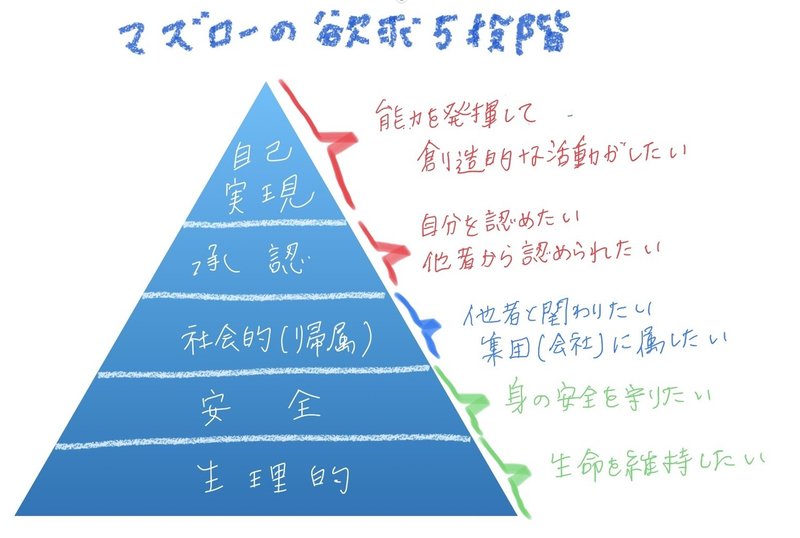

いつの間にか「格差」がこれほど身近に感じられるほどに大きくなった。多くの人がそれなりの大学を出て、それなりの企業や役所に就職し、どこかに「帰属」することで得られたと思っていた「安心感」。でもそれは、自分や誰かの“我慢“と“無理“によって支えられた危ういものだったのではないか。2020年になった今でも、私たちの身近に「生命」や「暮らし」の安心安全を得られない人々の「分厚い層」が存在すること、ややもすると、私や家族もそうなってしまう可能性と隣り合わせであること。パンデミックはそんな事実をちゃんと見てと、突きつけているようでならない。

経済の物理的な機能停止によって、私たちは「働くとは」「家族とは」「生きるとは」、という根源に立ち返っている。恐らく、もう「コロナ前」に戻ることはない。社会のシステムも、気持ちの持ちようも。もっと言えば、「戻ってはいけない」のだと思う。既得権益に守られた限られた人のための政治、自国の利益誘導のための国家間の対立、誰かの犠牲の上に成り立つ「豊かさ」はいらないと、多くの人が表明できるようになれば、変われるかもしれない。

世界の先進国でも同じような課題が突きつけられている。スペインなどで国民一律に最低限の生活を保障する「ベーシックインカム」の導入を検討する動きが活発になってきた。セーフティーネットを強くした先にようやく、「自分のために」「誰かのために」を実現できる社会が生まれてくる。そんな期待の込められたような施策のスピード実施に賛同する。

米軍基地の集中、それによる歴史的な福祉行政の遅れ、子どもの貧困、低賃金など、全国と比較して社会基盤にまつわる課題が凝縮する沖縄から、ベーシックインカムを含む新たなセーフティーネットとそれを整える財源の議論と実証を。アフターコロナを見据えたリーダー候補を求めて、有権者は貴重な一票を行使するようになる。

そして、私たち国民、市民はもう「無関心」であってはならないと思う。だからこそ、どんな人でもどこからでも一票の権利を生かし切れる投票の仕組み、議論を促す場、意思表明できる方法が、テクノロジーの力も借りながら叶えられたらいい。身近な人たちと語り合うことから。考えてみようと思う。

共感、応援、期待の込もったサポートいただけますと、執筆活動の大いなる励みになります!沖縄の子どもや未来のためになることに活用させていただきたいと思います。