全能性と部分全能性

「全能性と部分全能性」という言葉を教えてくれたのは、朝日新聞の記者であります。本人は覚えていないと思います。大阪大学のキャフェテリアで、私が「骨髄間質が多分化能を示す。」とつたゑた時に「部分全能性があるのですね。」とご返事をいただきました。私にとって、とても印象的な言葉でしたので忘れられません。

成人ヒトには、多くの分化した細胞が存在し、個体の維持のためにそれぞれが機能しています。大部分の細胞は分化しきっているため、その細胞の系列に分化することはあっても別の分化形質を示すことはありません。もちろん、血液細胞や消化管といった分裂の多い組織では未分化な幹細胞が存在し、いろいろな細胞になります。また、がん細胞はひとつの分化形質だけでなく、ふたつの分化形質を示したり、いくつかの分化形質を示すことがあります。でも、原則として、血液の細胞は神経の細胞になることはありませんし、心臓の細胞が肝臓の細胞になることはないのです。

その中でわたしが一番知りたいことは、どのよいなメカニズムで細胞はいろいろな細胞になる能力を維持しているのであろうかということです。いろいろな細胞というのは、心臓、脳、肝臓、腎臓、肺、胃、骨、筋肉などの成人組織では、全ての細胞は受精卵に由来します。受精卵から全ての細胞ができるわけで、最初の受精卵は全ての細胞になることができるという全能性を有しているわけです。すべての細胞は免疫系の細胞を除けば全ての遺伝子のセットを有しており、さまざまな細胞になる潜在能力を持っています。

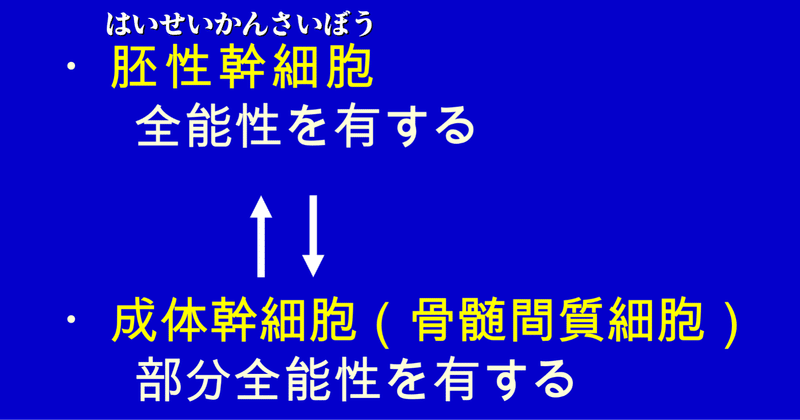

全能性を有している細胞は受精卵だけでなく、胎児性がん細胞や胎児性幹細胞があります。胎児性がん細胞は精巣ないし卵巣の胚細胞由来のがんであり、いろいろな細胞に分化することで知られています。がんでありながら、ひとつの細胞が神経、膵臓、気管、軟骨、胃、皮膚などの組織ができあがります。自分が経験した患者さんでは、精巣の胚細胞由来のがんが転移先でさまざまな組織に分化して治癒しました。胚細胞由来の細胞ですので、癌細胞でありながら受精卵としての特性、すなわち多分化能を有しています。。多分化能といっても、「血液幹細胞が好中球、赤血球、巨核球になる多分化能」や「骨髄間質細胞が骨、心、脂肪になる多分化能」よりも、高次の多分化能を胎児性がん細胞は有しています。胚盤胞にこれらの細胞を注入すれば、体を構成する全ての細胞になれますから、多分化能と言うよりも全能性があると言ったほうが適切でしょう。

1. 細胞の多分化能ーいくつかの異なる細胞に分化するメカニズムー

ヒト胎児性癌細胞を培養し、分化誘導を行い、ひとつのコロニーをみてみると、必ず何種類かの細胞が含まれます。分化形質のマーカーを検討すると、デスミンを発現する筋肉細胞、ケラチンを発現する上皮細胞、ヒト絨毛ゴナドトロピンを産生する胎盤の栄養膜細胞など、上皮にも間葉系にも分化し、胎児にも胚外外胚葉にもなります。これらの事実は、マウスの胎児性がん細胞を胚盤胞に注入したところ、体中のさまざまな細胞に分化した事実と合致します。

では、一種類の細胞が何種類の細胞になる機構はどのようなことが考えられるでしょうか。幹細胞が異なる2種類の細胞に分裂する不均等分裂のさいの分子機構について簡単にふれます。ひとつの機構として考えられるのは、Notchなどの分子で知られている機構です。それは一つの細胞から隣接する細胞に対して別の細胞になるようなシグナル伝達が生じます。別の細胞になっていくその細胞は元の細胞に対して異なる細胞が平面上で均等に並んでいくことになります。ひとつはゲノムの修飾されかたが分裂した時にことなるような機構です。ゲノムの修飾とはクロマチンやメチル化状態を指し、分裂した細胞でその状態が異なれば遺伝子の発現も異なり別の細胞になると言う考えです。もうひとつは分裂する際に蛋白質なりmRNAなりが不均等に分配されることによって生じる不均等分裂です。細胞を構成する蛋白質の量が異っていれば、その時点で別の細胞と言うことができます。完全に別の細胞になるにはいくつかの蛋白質でそのような不均等な分布をするか転写因子が少しの量でも異なった量の分布をすれば別の細胞になってしまいます。

ひとつの細胞が何種類かの細胞になるのに不均等分裂を考えない機構も存在します。誘導剤の濃度の違いによって、異なる細胞ができあがる機構です。既に知られているものとしては、レチノイン酸がありますし, TGF-βファミリーのひとつであるactivinも濃度によって生じる分化形質が異なってきます。レチノイン酸の受容体は細胞質に存在しactivinの受容体は細胞膜にあり違っていますが、最終的に発現が誘導されるホメオボックス遺伝子によってできあがる細胞の種類が異なってくるわけです。

もうひとつの考え方は、可能性は高いのですが少々むずかしいものです。細胞の状態が決められて誘導剤の濃度が決められても、できあがる細胞は違ってくるという確率論的な考えです。この考えでいくと発生はでたらめになり、ヒトと言う個体はできあがってこないような印象を受けますがそうではありません。できあがりは決定されているにもかかわらず(deterministic)、その過程はかなりおおざっぱな確率に依存する(stochastic)。その細胞の確率的な分化も元をただせば遺伝子の発現に依存するので、その遺伝子の発現の量が確率的に決まっているというアイデアであります。より具体的に言えば、ひとつの細胞には2コピーの遺伝子がありますのでそれらが確率的に調節を受けているわけです。しつこいけれども個々の細胞の遺伝子発現は確率的でも、ある一定の条件(培養状態、誘導剤の濃度)がきまれば全体としてはその発現量は決まってしまいます。

最後に考えなくてはならない可能性は、幹細胞と考えられている細胞が、元々、いくつかの種類の前駆細胞を含有していることです。これは、幹細胞の概念から外れますが、しばしば培養過程での問題そして生体内で幹細胞が存在しているか否かを検討する際に必ず問題となりますが、実験的に証明することが困難なことが多く見うけられます。誘導剤を処理することで、いくつかの前駆体からさまざまな細胞が出現し、あたかも幹細胞が存在しているかのようにみえます。

2. 全能性と部分全能性ー多分化能が失われていく機構についてー。

血液幹細胞はいろいろな種類の細胞、すなわち赤芽球系、顆粒球系、巨核球系の細胞に分化します。また、骨髄間質細胞は心臓、脂肪、骨、腱になります。しかし、一般に血液幹細胞は骨、腱にならないし、骨髄間質細胞は表皮、血液細胞になりません。これらの細胞は部分的に全能性を有していると考えられます。一部の例外的な現象は報告されているが、部分全能性を有している細胞は元々の胚葉を越えて分化することはありません。骨髄間質細胞が基本的に神経や血液細胞になることができない仕組みはどのようなものなのでしょうか。骨髄間質細胞が有する部分全能性の「部分」である機構はいずれに存在するのでしょうか。このことは、多分化能(multipotent)または部分全能性を有している細胞と、一種類の細胞にしか分化できない (unipotent)細胞との違いとまったく同じです。最初の時点、すなわち受精卵の時点ではあらゆる細胞になれます。一方、発生が進むと細胞は多分化能を失っていき、ある限られた細胞にしか分化できなくなります。結論から言えば、多分化能を有する細胞からある系統にしか分化できない細胞への移行は、細胞の潜在性の消失または遺伝子発現の制限にほかなりません。

遺伝子の発現が制御されてしまうメカニズムかが問題です。遺伝子の発現は転写因子によって調節されています。また、転写因子の発現自体も転写因子によって調節されており、ある分化状態では定常状態を保ってはいるが複雑な遺伝子発現のネットワークが存在しています。そのネットワークの維持には自由な遺伝子発現が必要不可欠です。その分化能の制限に繋がる遺伝子発現の制限の機構で知られているものはDNAのメチル化とクロマチン構造があります。DNAのメチル化が多くなれば遺伝子発現は制限されます。クロマチン構造が高次になれば、遺伝子発現は制約を受けるわけです。遺伝子の発現が制限されてしまえば、分化能も制限されてしまい、限られた細胞にしかなることができないことになります。

謝辞

藤野忠広先生,桜田一洋博士,福田恵一博士との実りある議論はいつも刺激的でした.草刈悟さんはこれらの元となる「草」細胞を樹立してくれました.現在は卒業した方々が主ですが,慶應医学部の学生諸君の発見はいつも私を支えてくれました.ありがとうございます.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?