門司機関区のEF81

(5月11日に抜けていた部分を追記しました。)

どうも、AKCです。

残り僅かになった門司機関区のEF81についてまとめた記事が無かったので、

どのような機関車がいたのか知りたい人やNゲージで再現したい人向けに、過去に在籍していた機関車も含めて紹介します。(2024年5月時点)

EF81とは

そもそもEF81とはどのような機関車か詳しくない人向けに簡単に説明しておきます。

国鉄時代に電化方式が入り乱れている日本海縦貫線用に直流・交流50Hz・交流60Hzの全てに対応させた電気機関車として製造された

旅客・貨物両方の装備を搭載しており普通客車も寝台特急も貨物列車も牽ける汎用性の高い機関車である

この様に国鉄機関車の中でもかなりの高性能機で当初導入が予定されていた日本海縦貫線だけでなく、同じく交流と直流に分かれている常磐線や関門トンネルにも従来使用されていた機関車の置換や増備を目的に配備される事になりました。

門司機関区に配備されたEF81

門司機関区に配備されたEF81は大きく分けて4種類あります。

国鉄時代に関門トンネル用に新製された300番台

JR化直前に転属した0番台を関門トンネル用に改造した400番台

JR化後にJR貨物が増備した450/500番台

JR化後に転属してきた600番台他

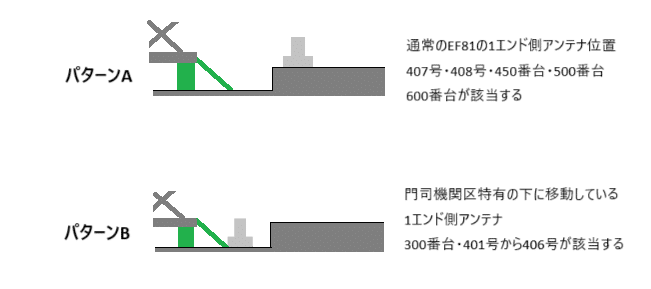

なお、門司機関区に所属しているEF81のみの特徴として1エンド側(鹿児島本線で門司側)の列車無線アンテナが通常のEF81に搭載される位置からずれている事があります。

本項では便宜上、通常のEF81の搭載位置をパターンAとし門司機関区の一部車両にのみ見られる搭載方法をパターンBとします。

門司機関区に配備されるEF81は関門区間において重連で牽引を行う為に重連総括制御を装備されています。但し、重連運用がEH500に置き換えられた2011年以降に転属してきた500番台と600番台には必要がない為、装備されていません。

EF81-300番台

300番台は1973年と74年に当時関門トンネルにて使用されていたEF30形の増備用に製造された番台で301~304の4両が配備されこの内301/302の1次型と303/304の2次型に分けられる。

この番台は他のEF81と異なり海底トンネルである関門区間で使用される事から腐食対策でステンレス製となっており歪み対策にコルゲート処理がなされている。

前述の1次型と2次型ではこのコルゲート端部の処理が異なっていた。

後年撤去された400番台などとは異なり旧型客車用の電気暖房は導入当初の運転区間(門司~下関間)の短さから電気暖房表示灯は初めから付けられていない。

当初は単機牽引の旅客が中心だったがEF30の置換に伴い1987年頃に1200t貨物列車を牽引する為に重連運転が可能なように重連総括制御対応改造された。

塗装はステンレスの銀色のままだが301号と302号は国鉄時代に常磐線用に転属した際にローズピンクに塗られ門司に帰ってきた後もそのままだった。

2024年現在は303号機のみが残っている状態。

EF81-301

1973年に日立製作所にて製造された。

1978年頃に常磐線のEF80置換を目的に内郷機関区へ転属。

この際に接触事故対策として赤13号(ローズピンク)に塗装される。

この常磐線へと転属した経験がある為に、後述の302号と共に常磐無線アンテナ(※1)が搭載され門司へ戻った後もアンテナの跡が残り続けていた。

1982年にダイヤ改正に伴い田端機関区へと転属。

1986年頃に門司機関区へと戻りEF30に代わり関門区間の列車牽引に就く。

2002年に更新工事が行われた際に乗務員扉がステンレス製へと交換され側面に更新帯が巻かれる。

2009年に全検にてバランサー点検蓋(※2)が追加。

2015年頃まで活躍していたが富山から転属してきたEF81に代わる形で運用離脱となり門司機関区で留め置かれていたが2021年に解体。

1エンド側の列車無線アンテナはパターンBになり、ウィキペディアで見られる1992年度の写真をみる限りJR化直後の時点ですでに通常とは異なる位置に搭載されていた模様。

Nゲージでは更新工事前に該当するTOMIXの旧製品や更新工事後のKATO製タイプ製品がこの301号機に当てはまる。ただし常磐無線アンテナ跡の再現はされていない。1エンド側アンテナはKATO製は実車通りになっている。

(※1)常磐線では1962年に発生した三河島事故の後に1966年より上野~取手間を走行する車両を対象に列車防護無線装置と呼ばれる事故の際に周辺の車両へ停止信号を発して停止させ二次災害を防ぐ装置を搭載させていた。

この時に内郷機関区と田端機関区に所属していたEF81へ取り付けられている。国鉄末期に現在の大半の車両に搭載される無線装置へと交換された。

(※2)バランサーとは上下に開閉するタイプの窓に付けられるパーツで、窓をスムーズに開け閉めしたり落とさずに開けた状態に保つために組み込まれている。このバランサーを点検するにあたって従来機関車内部から行っていたのを外からでも行うことが可能なように取り付けられたのがバランサー点検蓋です。門司機関区の車両では2010年頃に行われた全検で運転台側窓下に取り付けられている。

EF81-302

1973年に日立製作所にて製造された。

1978年に301号と共に常磐線用に内郷機関区へ転属し赤13号になる。

1982年にダイヤ改正に伴い田端機関区へと転属。

1985年に301号より一足先に門司へと帰郷する。

1986年に門司機関区にてED76との衝突事故が発生し側面を損傷する。

この復旧工事の際に衝突した海側の側面コルゲートが無い状態で復旧された為に、同じローズピンクでも301号とは異なる見た目になった。

2003年に更新工事が行われるが301号とは違い更新帯が巻かれず乗務員ドアもステンレスに交換されずに出場した。

2009年の全検にて点検蓋が追加。

301号と共に2015年まで活躍していたが富山からの転属にて余剰となりそのまま離脱。他の僚機より先に2020年に解体となる。

無線アンテナはパターンBとなり301号と同じ形態になっていた。

Nゲージでは両側面で形状が違うからか未だに製品化されたことが無い。

EF81-303

1974年に日立製作所にて製造された。

1次型の2両が内郷機関区へ転属したのに対し303号は2011年に富山機関区に貸し出された時以外は門司機関区を離れておらず塗装も無塗装のままでいる。

2003年に更新工事を受けるが更新帯は巻かれていない。

2010年に全検にて点検蓋が追加された。

以降2011年に富山への貸出から戻ってきてから門司を離れておらず僚機が運用を離脱した現在も唯一の300番台として活躍している。

2019年度以降は度々九州鉄道記念館のイベントに展示されるなど高い人気を誇っている。

1エンド側アンテナはパターンBである。

Nゲージでは更新工事後から点検蓋追加までの時代がTOMIXから、

点検蓋追加後から現在までの姿がKATOから製品化されている。

なお門司機関区のEF81のパンタグラフは空気碍管と呼ばれるパンタグラフを上昇/下降させる為の管が通常のEF81の2本から1本に減っているが、

この303号や400番台は屋根上の空気碍管と車内の機器を結ぶ配管が片方撤去されており(450番台や500番台などは空気碍管は1本化されているが屋根の配管は2本のまま)KATO製では再現されている。

1エンド側アンテナに関しては301号機同様KATO製は実車通りになっている。

EF81-304

1974年に日立製作所で製造された。

303号機と同様に2011の富山貸出以外で門司を離れていない。

ただし303号と異なりこちらは1998年の更新工事の際に0番台の飾り帯が付けられている位置に飾り帯を模した青帯が付けられていたが後の検査時に外されている。

2010年に全検にて点検蓋が追加されている。

しかし、他の運用離脱したEF81よりも早く2013年には運用を離脱しており、以来長らく門司機関区に留置されていたが302号と共に2020年に解体された。

1エンド側アンテナはパターンBになる。

NゲージではTOMIXとKATO両方共に303号機との選択式だがKATO製ではメーカーズプレートの色の違いが再現されている。(303は赤で304が緑)

EF81-400番台

400番台は国鉄末期の1986年からJR初期の1987年にかけて小倉工場にて日立製の0番台を重連運転が可能なように重連総括制御装置の搭載及び塩害対策を施した区分であり、JR貨物に継承された401~408とJR九州に継承された409~414の計14両が存在する。

ただし重連総括制御は片渡り構造であり重連運用の際には1エンド側が幡生方面に向くように限定されている。

更新工事の際に乗務員ドアのステンレス化が施行された車両が存在する。

新製された300番台と異なり基本番台からの改造の為電気暖房表示灯が付けられており大半の車両は2010年代まで撤去されずにいた。(現存機は撤去済み)

EF81-401

元EF81-40

1986年に改造。

1エンドアンテナはパターンBで電気暖房表示灯は中型タイプが付けられていた。

1999年に更新工事を受け帯が追加されたが、乗務員ドアは原型のまま。

2011年にEH500の導入にて関門区間の運用が置き換えられると同時期に離脱する。2013年に解体される。

電気暖房表示灯の撤去やバランサー点検蓋の取り付けは行われる事が無く、比較的原型に近い車両であった。

EF81-402

元EF81-41

1986年に改造。

1エンドアンテナはパターンBで電気暖房表示灯は中型タイプが付けられていた。

2000年に更新工事を受け更新帯の追加と電気暖房表示灯の撤去が行われたがこの時点では乗務員ドアは原型のまま。

2006年の全検の際にドアのステンレス化が行われている。

EH500による関門区間の置換後も稼働していたが2012年に運用を離脱。

2013年に解体される。

最後までバランサー点検蓋の取り付けは行われていない。

EF81-403

元EF81-130

1986年に改造。

1エンドアンテナはパターンBで電気暖房表示灯は小型タイプが付けられていた。

2005年に更新工事を受け更新帯が追加されたが電気暖房表示灯の撤去や乗務員ドアのステンレス化は実施されていない。

2012年頃にバランサー点検蓋の取り付けが施行されている。

2016年には2月時点で付いていた電気暖房表示灯が12月までに撤去される。

2018年に最後の全検を受けて以降活躍を続けていたが、2024年5月に運用を離脱する。

門司機関区のEF81の中で最後まで電気暖房表示灯が取り付けられていた車両であった。

EF81-404

元EF81-131

1986年に改造。

1エンドアンテナはパターンBで電気暖房表示灯は小型タイプが付けられていた。

2005年に更新工事を受け更新帯が追加されたが電気暖房表示灯の撤去や乗務員ドアのステンレス化は実施されていない。

2007年にEH500の導入が開始され本機は富山機関区へと転属する。

2011年に検査を受けた際に電気暖房表示灯の撤去とバランサー点検蓋の取り付け、富山機関区の更新色(※3)へと変更された。

その後JR東日本から売却されたEF510の転入に伴う置換で富山機関区のEF81の定期運用が2016年で廃止されると門司機関区へと再び転属する。

長らく門司機関区内に留置されていたが2019年に小倉工場へ入場した後に2020年に入り門司機関区の更新色へ戻り運用復帰する。

この時に富山機関区時代からのスノープラウ付き誘導員ステップ外付けで出場し400番台で唯一の形態となっている。

2023年7月に踏切事故で一時休車するもEF81-453をドナーに復帰する。

2024年現在も活動を続けている。

(※3)EF81の更新色には門司機関区所属で小倉工場で施行された際の側面のメーカーズプレート横にのみ帯が入る更新色と、富山機関区所属で鷹取・金沢・広島工場で施行された全面の裾部に白い帯が入る更新色の2パターンが存在する。

EF81-405

元EF81-128

1986年に改造。

1エンドアンテナはパターンBで電気暖房表示灯は小型タイプが付けられていた。

1998年に更新工事が行われた際には更新帯が通常より高いナンバープレート横に付けられていたが2004年の検査時に他機と同様のメーカーズプレート横に改められ乗務員ドアがステンレス化された。

2011年にEH500の導入により関門区間の運用が置き換えられた際に401号と共に休車状態になる。バランサー点検蓋の取り付けや電気暖房表示灯の撤去はされる事無く2013年に解体される。

EF81-406

元EF81-132

1986年に改造。

1エンドアンテナはパターンBで電気暖房表示灯は小型タイプが付けられていた。

2006年に更新工事が行われ電気暖房表示灯が撤去され更新帯が付けられるが乗務員ドアのステンレス化は施行されていない。

2007年には富山機関区へと転属するが共に転属した404号と異なりスノープラウは付けられたが誘導員ステップは原型で塗装も小倉更新色のまま運用された。バランサー点検蓋は富山機関区時代に取り付けられている。

2012年にEF510-0番台の増備に伴う置換で再び門司機関区へと転属。

門司機関区転属後の小倉工場入場でスノープラウは取り外される。

2024年3月に踏切事故に遭うもスカートを交換して復帰する。

2024年現在も活動を続けている。

EF81-407

元EF81-42

1987年に改造

1エンドアンテナはパターンAになり電気暖房表示灯は小型タイプが付けられている。

1992年に富山機関区に転属しておりスノープラウ付きで活動していたが1996年には再び門司機関区に戻ってきている。門司に戻ってからはスノープラウは取り外された。

1998年に助手席側に冷房装置が設置され側面にルーバーが付けられた為に他とは異なる見た目になっていた。なお、この冷房装置は450番台や500番台にも同様のものが付けられているが407号が1か所に2つのルーバーが付いているのに対し450番台と500番台は1つのルーバーになっている。

2004年の更新時に電気暖房表示灯が撤去され更新帯が付けられた。

2010年7月に鳥栖貨物ターミナルにて火災事故が発生しそのまま機関部が焼失してしまい復旧不可能になりそのまま廃車になる。

バランサー点検蓋は取り付けられていた。

EF81-408

元EF81-49

1986年に改造。

1エンドアンテナはパターンAになり電気暖房表示灯は門司機関区で唯一の大型タイプが付けられている。

JR貨物に移管された後に貨物試験塗装色(※4)に塗装される。

1992年に富山機関区へ試験色のまま転属しスノープラウ付きで活動していた。

1994年に鷹取工場で検査を受けた際に赤13号に戻されている。

同年に門司機関区へと里帰りしており、スノープラウは取り外されている。

2000年に更新工事を受け乗務員ドアがステンレスに交換されるが電気暖房表示灯は撤去されていない。この時点では更新帯は付けられていない。

2002年時点では付いておらず2004年には更新帯が付いている。

2009年の更新時にバランサー点検蓋が追加される。

その後は門司機関区にて活動を続けていたが2015年に富山からの転属機と入れ替わる形で運用を離脱しそのまま廃車になる。

廃車されるまで電気暖房表示灯は大型のままで残存していた。

NゲージにおいてはTOMIXから更新前の時代が製品化済みで2024年9月に更新後の姿で製品化が予定されている。1エンド側アンテナは通常のEF81と同じパターンAの形態であり一番実車に近いのはステンレスドアになる前の408号機になる。

[5月11日追記]

(※4)408号機は前面が飾り帯から上半分、側面はナンバープレートから上半分を水色、下半分が青色で間に白い帯の入った塗装になっていました。

EF81-450

450番台は1991年から1992年にかけて九州方面の貨物列車増発に伴い400番台の増備分として日立製作所にて製造された区分であり、451~455の5両が存在する。

この内451と452の前期型と453~455の後期型に分類され両者は外観の違いから容易に判別できる。

電気暖房表示灯は旅客列車を牽引しない貨物専用機として製造された為に取り付けられていない。(ただし客車の牽引自体は可能でムーンライト九州や下りさくらなどをJR九州所属機に代わり担当していた)

車番は前面と側面の両方共に右側の端に付けられている。

バランサー点検蓋は全車が新製時から取り付け済みである。

1エンド側アンテナは全車が通常のEF81と同じパターンAになる。

450番台は車番によって解放テコの色が異なる。

通常のEF81と比較して前面下部に付いているステップが少し上に移動している。

前期型の2両は前照灯と尾灯が一体のユニット形式で運転台下の部分に設置されている独自の形態になっている。

後期型の3両は通常のEF81と同じ運転台上に前照灯が設置されている。

これは450番台よりも先に製造された500番台が初めは6両製造される予定だったが、計画見直しで3両に変更されたものの最終発注時点で504~506になる予定だった3両分の車体が450番台の増備にあたって流用された為である。

EF81-451

1991年に日立製作所にて製造。

新製時から門司機関区のみで活動を続けている。

解放テコの色は黒色。

2016年に発生した熊本地震に対して「がんばろう九州」の応援ステッカーが側面左端に2016年11月から2018年3月まで張り付けられていた。

2022年にJR貨物によって国鉄型機関車の今後の全検を予定していない事が発表されたが、同年に当機は全検を受けている。

2024年現在も活動を続けている。

EF81-452

1991年に日立製作所にて製造。

新製時から門司機関区のみで活動を続けている。

解放テコの色は黒色。

2016年に発生した熊本地震に対して「がんばろう九州」の応援ステッカーが側面左端に2016年12月から2018年3月まで張り付けられていた。

なお452号のステッカーの貼り付け位置は451号より少し右に張られていた。

2022年にJR貨物によって国鉄型機関車の今後の全検を予定していない事が発表されたが、2023年に当機は全検を受けている。

2024年現在も活動を続けている。

EF81-453

1992年に日立製作所にて製造。

解放テコの色は当初は黒色。2019年度には灰色に変更されている。

2007年にEH500の配置による運用置換に伴い富山機関区のEF81初期型の置換を目的に転属する。この時にスノープラウが取り付けられる。

2012年に広島にて検査を受けた時に車体の青色が小倉で塗装された機体より濃い色に変わる。(2015年度時点の画像参照)

2015年まで富山機関区で活動していたがJR東日本が売却したEF510転入に伴い門司機関区へと帰郷する。この時スノープラウは外されていない。

2017年に受けた検査にて塗装が再び小倉工場施行の明るい青色に戻る。

(2018年度時点の画像参照)

2023年6月に運用を離脱し門司機関区に留置された。

この1カ月後にEF81-404が踏切事故で損傷した際に453号をドナーにして復旧させている。

同年11月の北九州貨物ターミナル20周年イベントではパーツを供出したままの状態で留め置かれていた。

2024年5月時点で解体はされていない。

EF81-454

1992年に日立製作所にて製造。

解放テコは白色。

2007年にEH500の配置による運用置換に伴い富山機関区のEF81初期型の置換を目的に転属する。この時にスノープラウが取り付けられる。

2012年には早くも門司機関区へと戻った為、塗装は小倉工場更新色のままでいた。

2013年に小倉工場を出場し門司機関区での運用に入る。この時にスノープラウは取り外されている。

2019年に全検を受けて以降2024年現在も活動を続けているが2022年に国鉄型機関車の今後の全検を予定していない事が発表された為に運用離脱に関しては予断を許さない状況である。

EF81-455

1992年に日立製作所にて製造。

解放テコは白色。

2007年にEH500の配置による運用置換に伴い富山機関区のEF81初期型の置換を目的に転属する。この時にスノープラウが取り付けられる。

454号機より1年後の2013年に門司機関区へと帰郷する。富山機関区時代に検査を受けていない為、塗装は小倉工場更新色のままでいた。

同年に小倉工場で検査を受けてから門司機関区での運用に入る。この時にスノープラウは取り外されている。

2019年に全検を受けて以降2024年現在も活動を続けているが2022年に国鉄型機関車の今後の全検を予定していない事が発表された為に運用離脱に関しては予断を許さない状況である。

NゲージではTOMIXから前期型と後期型の両方が製品化されている。

解放テコは前期型と後期型共に白で再現されている。

スノープラウのないATS車上子保護板の状態なので453号のみ別でスノープラウを用意する必要がある。

前期型は明るい青色の小倉工場更新色、後期型は濃い青色の広島更新色に近い塗装で再現されている。

EF81-500

500番台は1989年に製造された区分で501~503の3両が存在する。

450番台で述べた通り当初は6両分製造される計画だったが最終発注で3両に変更された。

当初は日本海縦貫線の貨物列車に充当させる為に全機が富山機関区へと配備されたが後継機であるEF510の増備に伴い全機が門司機関区へと転属している。

電気暖房表示灯は旅客列車を牽引しない貨物専用機として製造された為に取り付けられていない。

車番は前面と側面の両方共に右側の端に付けられている。

バランサー点検蓋は全車が新製時から取り付け済みである。

1エンド側アンテナは全車が通常のEF81と同じパターンAになる。

450番台と異なり裾部に青帯が巻かれていないのが特徴である。

通常のEF81と比較して前面下部に付いているステップが少し上に移動している。

また解放テコは全機が灰色となる。

EF81-501

1989年に日立製作所にて製造。

2001年に阪神淡路大震災の復興記念行事の一環として車体側面に「神戸からありがとう」のラッピングが施された。

富山機関区に配備され長らく走り続けていたが2013年にJR東日本から余剰になったEF510を購入し富山機関区に配備しEF81の運用を置き換えたことで検査期限に余裕のある本機は門司機関区のED76の置換を目的に転属する。この時にスノープラウが取り外されてATS車上子保護板に付け替えられている。

小倉工場の検査を受けた際に453号と同様に富山時代の更新色より明るい青色に変更されている。

2021年に検査を受けているが翌年の2022年に国鉄型機関車の今後の全検を予定していない事が発表された為に運用離脱に関しては予断を許さない状況である。

2024年現在も活動している唯一の500番台である。

EF81-502

1989年に日立製作所にて製造。

富山機関区に配備され長らく走り続けていたが2013年にJR東日本から余剰になったEF510を購入し富山機関区に配備しEF81の運用を置き換えたことで検査期限に余裕のある本機は門司機関区のED76の置換を目的に転属する。

501号と異なり502号はスノープラウは外されないまま九州に転属している。

小倉工場の検査を受けた際に501号と同様に富山時代の更新色より明るい青色に変更されている。

2017年に台風17号の影響で日豊本線が不通になり、延岡駅に長らく留め置かれる事になるも大事には至らずその後も活躍を続けていたが、2021年10月にEF510-300が導入されるより前に運用を離脱している。

2023年に他の運用離脱機と共に解体される。

EF81-503

1989年に日立製作所にて製造。

他の500番台と共に富山機関区に配備され長らく走り続けていたが2013年にEF510による置換で門司機関区に転属する。502号機同様にスノープラウは外されていない。

2015年に小倉工場で全検を受けた際に他の500番台と同様に富山時代の更新色より明るい青色に変更されている。

長らく活動を続けていたが、EF81やED76の置換を目的にEF510-300を導入するに伴い、502号が離脱した3か月後の2022年1月に運用を離脱している。

2023年に他の運用離脱機と共に解体される。

NゲージではTOMIXから品番7103と7144の2回製品化されている。

スノープラウが付いた状態なので501号にするには別でATS車上子保護板パーツを用意する必要がある。

初回の品番7103は塗装が富山時代の濃い青色になっているが2回目の品番7144は門司転属後の明るい青色になっている。

EF81-600

600番台は2012年に国土交通省からの省令により最高速度100km/hを超える運転を行う列車に新たな保安装置の搭載が義務付けられた。

これに伴い旅客会社のEF81との最高速度の相違を区別する為にJR貨物に所属するEF81には元の番号に+600されることになった。(※5)

門司機関区に所属し稼働していた600番台は716と717が存在する。

これらの車両は富山機関区に所属していた時期に更新工事にて電気暖房表示灯の撤去やバランサー点検蓋の取り付けが施行されている。

1エンド側アンテナは2両とも通常のEF81と同じパターンAになる。

(※5)JR貨物のみ在籍する300番台・450番台・500番台、及び当時すでにJR九州からは全車引退済みの400番台には施行されていない。

EF81-716

元EF81-116

1974年に三菱にて製造された。

電気暖房表示灯は大型タイプが付けられていた。

敦賀第二機関区に新製配備され後に富山機関区に転属。

2002年に更新工事を受けバランサー点検蓋が取り付けられ車体裾部に白帯が巻かれる。

2009年の検査で電気暖房表示灯が撤去される。

2012年に改番され116から716号機になる。

2014年に門司機関区へと転属する。この時にスノープラウは外されていない。

404号とは異なり小倉更新色へは変更されずに富山更新色のままで運用に就いていた。

2015年に全検を受けて以降活動を続けていたが、全検周期である6年を超えても検査を受けることなくそのまま2022年5月に運用を離脱する。

2023年に500番台の離脱機と共に解体される。

EF81-717

元EF81-117

1974年に三菱にて製造された。

電気暖房表示灯は大型タイプが付けられていた。

敦賀第二機関区に新製配備され後に富山機関区に転属。

2002年に更新工事を受けバランサー点検蓋が取り付けられ車体裾部に白帯が巻かれる。

2009年の検査で電気暖房表示灯が撤去される。

2012年に改番され117から717号機になる。

2014年に門司機関区へと転属する。この時にスノープラウは外されていない。

門司機関区に転属後に事故に遭い一時期の間1エンド側前面帯の尾灯外側が消された状態になっていた。後に尾灯内側の帯にも切り欠きが入れられていた。

2015年に全検を受け更新帯が元の状態に戻される。

その後は716号と共に稼働していたが一足先に2021年12月に運用離脱する。

2023年に500番台や716と共に解体される。

NゲージではTOMIXから品番9177と7180の2回製品化されている。

車番は品番9177が718/719/721/726

品番7180が716/717/723/725になる。

車番が変更されてからは富山時代から門司時代まで同じ状態を保っていた為にそのままで九州機を再現可能。

他に門司機関区にいたEF81

門司機関区には上記以外にもEF81がいました。

それらは一時期だけ活躍していたり部品取りとして門司機関区に置かれていたりと様々です。

EF81-76

EF81-76は元JR東日本機で長岡機関区に所属。

2004年に運用離脱になるとJR貨物に譲渡される。

その後2005年に門司機関区へと転属。

当時の門司機関区ではEF81重連での関門区間の運用がまだ行われていた為に重連総括制御装置は必須でした。しかし、76号は装備していなかった為に関門区間の運用には入らず、門司~福岡貨物ターミナル間のED76の運用に就いていました。

その後2008年に富山機関区へと転属し2010年度まで活躍。

2012年に廃車解体になっている。

門司機関区で唯一の赤2号塗装(通称東日本色)で活躍していた機関車だった。

EF81-3/718/721/725/726/735/746

これらのEF81は廃車になった後、もしくは門司機関区にきてから廃車になり部品取りとして門司機関区にいた車両です。

EF81-3は日立製作所にて製造され富山第二機関区に配置。

数少ない初期型のEF81でJR化後も富山で活動していたが更新工事が行われる事無く門司に転属しそのまま2006年に廃車になる。但しバランサー点検蓋の取り付けは行われている。

2012年までは構内に置かれていたが解体時期は不明。(405号機などと共に解体された?)

EF81-718は元EF81-118で三菱にて製造され敦賀第二機関区に配置。

2002年に更新工事を受けバランサー点検蓋が取り付けられ車体裾部に白帯が巻かれる。

2009年の検査で電気暖房表示灯が撤去される。

2012年に改番され118から718号機になる。

そのまま富山機関区で活躍していたが2014年に門司機関区へ転属する。

716や717とは異なり門司機関区で活動することはなく2018年度に廃車になり2020年に解体される。

EF81-721は元EF81-121で日立製作所にて製造され敦賀第二機関区に配置。2009年の検査で電気暖房表示灯が撤去される。

富山機関区にて活動しており2012年に121から721に改番される。

2016年まで富山機関区で活躍するもEF510の増備に伴いEF81の運用が無くなり門司機関区へと転属。

そのまま門司機関区の留置線で部品取りになり2021年に解体される。

EF81-725は元EF81-125で三菱にて製造され敦賀第二機関区に配置。

2005年頃に更新工事を受けバランサー点検蓋が取り付けられ車体裾部に白帯が巻かれる。

2011年の検査で電気暖房表示灯が撤去される。

2012年に改番され125から725号機になる。

富山機関区で活動していたが2016年に門司へと移りそのまま活動する事無く留置される。2020年に廃車になる。

EF81-726は元EF81-126で三菱にて製造され敦賀第二機関区に配置。

2004年頃に更新工事を受けバランサー点検蓋が取り付けられ車体裾部に白帯が巻かれる。

2010年の検査で電気暖房表示灯が撤去される。

2012年に改番され126から726号機になる。

2016年まで富山機関区で活躍するもEF510の増備に伴いEF81の運用が無くなり721号と共に門司機関区へと転属。その後2020年に廃車になる。

2021年3月時点では301号の隣に富山から転属した時の726号と同様の塗装の剥げ方をした600番台が確認できる。

EF81-735は元EF81-135で三菱にて製造され酒田機関区に配置。

長岡機関区へと転属した後に、民営化でJR東日本に継承され鳥海などの上越線経由列車の運用に就くことになる。

この時に上越線対策に運転台窓の上部に庇が取り付けられ赤2号塗装に変更される。

その後青森へ転属しはくつるやあけぼのなど寝台特急の牽引にあたっていたがはくつるの廃止に伴い余剰が発生し本機はJR貨物に売却される。

2005年に更新工事を受けバランサー点検蓋が取り付けられ、電気暖房表示灯も撤去された上で赤13号に戻り車体裾部に白帯が巻かれる。

ただし庇は撤去されずにいた。

2012年に改番され135から735号機になる。

その後は2016年まで富山機関区で活躍するもEF510による運用置換で門司機関区へ転属になる。

以降は門司機関区に留置されていたが2020年に廃車になる。

2021年3月に解体された2両の600番台のうち片方に庇が付いている事から当機が解体された模様。

EF81-746は元EF81-146で三菱にて製造され東新潟に配置。

1985年に長岡に転属し、民営化でJR東日本に継承され鳥海などの上越線経由列車の運用に就くことになる。

この時に上越線対策に運転台窓の上部に庇が取り付けられ赤2号塗装に変更される。

長岡では北陸や貨物列車などの牽引にあたっていたが2004年にJR貨物へ売却される。

JR貨物に移籍後はそのままの塗装で富山機関区に配備された。

2007年の検査時に赤13号に戻された状態で出場した。

ただし庇は撤去されずにいた。

2012年に改番され146から746号機になる。

その後は2014年まで富山機関区で活躍するも余剰が発生し門司機関区へ転属になる。

以降は活動する事無く門司機関区に留置され、2017年には廃車となる。

2020年に解体された。

最後に

ここまでこの記事を見ていただきありがとうございます。

門司機関区に最初のEF81である300番台が配備されてから50年近く経過し

JR貨物では老朽化が懸念されることから後継機であるEF510-300番台が新製導入されています。

2024年5月時点で稼働しているEF81は8両にまで減りあと数年もすれば九州からは引退することになるでしょう。

もしEF81を一目見たいと思っているならば早急に行くことをお勧めします。

403号機のように前日まで運用に入っていたのに突然運用落ちすることも最早ありえない事ではありませんので。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?