今すぐメロディが作れちゃう?!作曲講座

音楽で、自分の感情や世界を表現できるようになるには、さまざまな知識とたくさんの時間が必要です。

が、今日はすぐにメロディを作れる講座をお送りします!

難しい勉強はこの記事ではできるだけ省いて、メロディを作る一番面白い部分が体験できるように書いていきます。

音楽の経験なんて義務教育でしかやったことないけど、今日、今、メロディをどうしても作ってみたい!そんなあなた向けの講座です。(そんな人いるのか?!)

お時間あれば挑戦してみてね。

楽譜ソフトウェアを用意しよう

この講座では楽譜ソフトウェアを使ってメロディを作っていきます。

パソコンでもタブレット端末でも良いので、なんらかの楽譜ソフトをダウンロードして準備してください。

(私はやったことがありませんがスマホでもできるかもしれません。)

無料のもので大丈夫ですが、MIDI出力ができるものだとなお便利です。

ここではiPadで、Notionを使用します。

ソフトウェアが準備できたら、立ち上げて、

BPM(テンポ)は110

スケールはCメジャースケール

4分の4拍子

楽器はクラリネットとピアノ

と設定して、楽譜を新規作成しましょう。

クラリネットは実音表記にします。

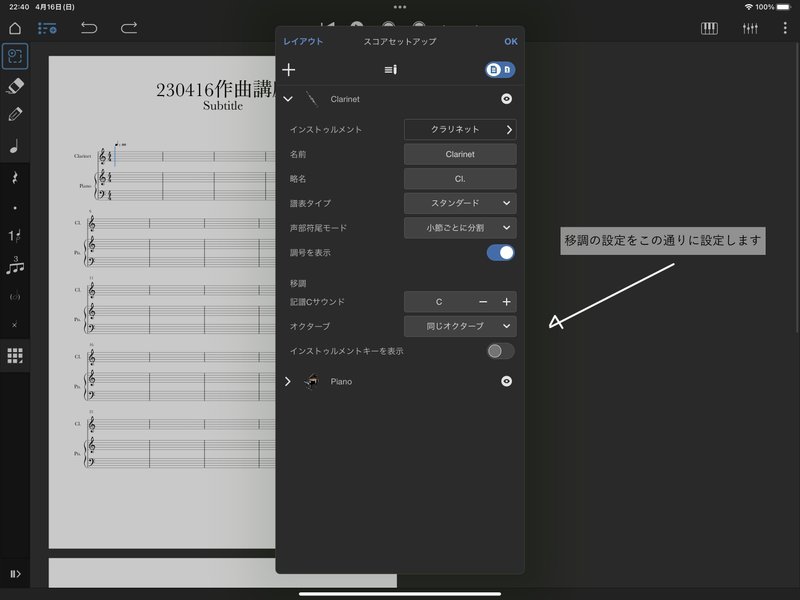

Notionの人はこの画像↓の通りに設定してください。

他のソフトウェアでのやり方は、「(ソフト名) 移調楽器 実音表記」で検索すれば出てくると思います。

クラリネットは楽譜上の音程と実際に鳴る音程が異なる表記をするのが一般的なのです。

これで準備完了です!

魔法の伴奏を打ち込もう

では、ピアノのパートを作っていきます。

このピアノのパートが伴奏になります。

この記事では、メロディが自在に書ける魔法の伴奏を用意したので、この通りに打ち込んでください。

4小節打ち込んだらコピーしてペースト、16小節ぶん繰り返します。

再生するとこんな感じ。

伴奏に使われている音の成分のことをコードといいます。

コードをご存じの方向けに説明しますと、今回使うコード進行はこうなっています。

FM7 | Em7 | Dm7 | CM7

音楽の知識のある人はこのコード進行で自由に伴奏も作ってみても面白いですよ。

もし楽器ができる人なら、ピアノでもギターでも弾きやすい進行なので演奏しながら作ってみるのもいいですね。

よくわからない人はそのままこの伴奏を使っていきましょう。

自由にメロディを乗せてみよう

伴奏ができたら、いよいよメロディを作っていきましょう。

クラリネットのパートがメロディです。

さあ、あとは自由にメロディを乗せるだけ!

さあ!!

……そういきなり言われても難しいですよね?

あとからメロディを調節していくことにして、まずは八分音符を選択。

シャープやフラットがつかないように気をつけながら、クラリネットのパートに入力していきます。思いつくままに音符をいっぱいまで入力してみてください。どの音から始まっても大丈夫。好きなように音を並べていきましょう。

滑らかに上がったり下がったりしてもいいし、

ところどころ大きく音程が動くのも面白いです。

意外と同じ音程が続くメロディも世の中には多いです。

入力できたら再生してみましょう。

再生してみて音を変えたいところがあったら修正してまた再生して、を繰り返します。

歌いながら作ってみても良いですね!

できましたか?

おめでとうございます!

初めてのメロディです。

さらにメロディを工夫しよう

■ リズムに動きをつけよう

今作ったメロディはすべて同じ長さの音符でできていて、ちょっと機械的ですよね。

休符を挟んだり、音符を繋げたり、音符を細かくしたり、少し動きをつけてあげましょう。

このとき、休符などをランダムに入れてしまうのではなく、同じリズムの繰り返しを登場させると、よりメロディらしく、覚えやすくなると思います。

もちろん、リズムが繰り返しじゃないけどなんとなくいいものが仕上った場合でもそれはそれでいいですね!

テンポが早すぎる、遅すぎると感じたら変えてみましょう。

16小節だと長い場合は8小節に変えてもいいです。16小節か8小節が定番ですが、それ以外の小節数にしても良いです。

また再生ボタンで何度も確認しながら、お好きなメロディを探ってみてください。

■ 「ド」の音は始まりと終わりの音

ドレミファソラシドーと歌ったり演奏したりした時に、最初のドは始まりという感じ、最後のドは終わりという感じがしませんか?

「ドレミファソラシー」だと、えっ最後の音は鳴らさないの?!

という印象だし、

「レミファソラシドー」だと、そこから始まるの?!

という印象ではないですか?

このように、Cメジャースケールのとき、ドの音はすごく安定した響きで、始まりや終わりを感じさせます。

メロディが終わった感じがしないな、とお思いの人は、最後の音をドに変更してみましょう。高いドでも低いドでも良いです。

音を長くするとさらに「終わりの音である感じ」が強調されます。

また、終わった感じを出すのに、最後に一小節足してみるのもいいアイデアですね。和音は「ファラドミ」か「ドミソシ」がおすすめですが、それ以外でも良いです。

始まりがしっくりこない時はドから始めてみましょう。

ただ始まりの音は終わりと比べると、わりとなんでもうまくいきやすいです。

■ 伴奏に使われている音は安定感がある

ここで一回、伴奏を見てみましょう。

一小節ごとに伴奏に使われている音が変わりますよね。

最初は、ファラドミ。次はミソシレ。次は……。

この伴奏(コード)に含まれている音を多くメロディに使うと、安定してメロディらしさが増します。

ファラドミの小節で「ソソミソ♪」にするより、「ララミラ♪」にするとより安定したメロディになるでしょう。ラがコードの音の「ファラドミ」に含まれているためです。

逆にふわふわと浮遊感がほしい人はコードに含まれない音を多くしてみると良いでしょう。

DTMで使うならMIDIでエクスポート

メロディが完成したら、そのまま「Waveファイル」でエクスポートすれば完成です。音楽のデータになります。

さらにかっこよくしたい人は、パソコンを使ってDTM(Desk Top Music)で仕上げていきましょう。

「MIDIファイル」でエクスポートすると、パソコンで音楽を作るソフトウェアであるDAWに読みこむことができます。MIDIをDAWに持っていけば、音色を変えたり、音を足したりできますし、ミックスという作業をして音を整えるとさらに聴きごたえのある音楽に仕上がります。

歌声合成ソフトウェアで歌詞を入れてみるのもいいですね。

はじめのうちはちょっと難しいですが、興味があればぜひDTMに挑戦してみましょう。楽しいです。

DAWも歌声合成ソフトウェアも無料のものも色々とあります。

完成しましたか?

メロディは無事完成しましたか?

慣れてきたら違うコード進行や違う拍子、BPMにもチャレンジすると、よりさまざまな雰囲気の曲が作れるようになるはずです。

このコードはこんなイメージ、このメロディの音はこんなイメージ、とひとつずつ感覚を身につけることによって、意図した曲が書けるようになっていきます。

作曲は慣れも大事。自転車の補助輪を外して、何度も乗ることでいつしか簡単に乗れるようになるのと同じで、繰り返しやるとすらすらとメロディが作れるようになっていきます。

ここで使ったピアノ伴奏はご自由に使ってもらって構いません。魔法の伴奏とか言ってしまいましたが、この伴奏自体はよくあるパターンですので!

あなたの楽しい音楽生活の、きっかけになれればうれしいです。

筆者の作った楽曲

私はこんな曲を作っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?