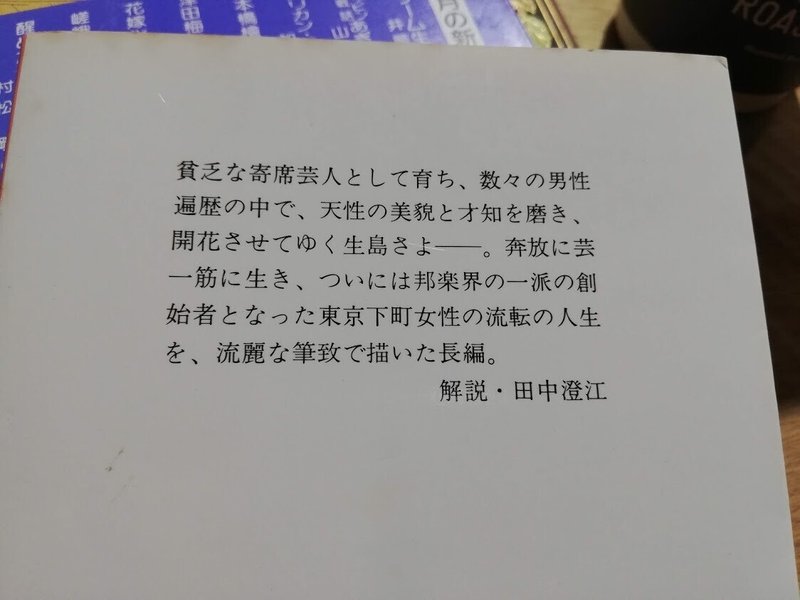

最近読んだ本 『あざやかな女』円地文子

寄席芸人として育ち、何人かの男性に庇護されながらひたむきに芸を磨き、ついには邦楽の一派の創始者となった生島さよ。

東京下町に生まれた彼女の、明治の末から昭和初期、そして戦後にかけての流転の人生を描いた長編小説です。

が。

「小説」とは言い条、完全なる創作、フィクションというわけではありません。

事実に基づいているようなのだけど、それでいてモデルを明記しているわけでもない。

わかる人にはわかるような書きぶりで、それとなーくにおわせています。

たとえば、主人公の生島さよのモデルは、哥沢寅こと「岸上きみ」でしょうし、後にきみのパトロンとなるバロンこと小椋正一郎は、ホテルオークラの設立者・大倉喜七郎男爵。

ここは大石内蔵助 → 大星由良之助レベルのわかりやすさですね。

さよの義父である落語家・笑楽は二代目蜃気楼龍玉でしょうか。

寄席での師匠・浮世節の松島屋京之助は、立花家橘之助。

二人目のパトロンである島内濹水先生は、名前の感じから川尻清潭かな、と思ったのですが、本書の経歴を見るとどうやらモデルは辛口の劇評家であり落語界とのかかわりもある岡鬼太郎のようです。

そしてバロンとともに立ち上げた邦楽の流派・明日香楽、これは大和楽のことですね。

この本が出版されたのが1965年。

ヒロインの生島さよ こと岸上きみが亡くなったのが1962年 (1964年とも)。

お相手のバロンは1963年に亡くなっています。

モデル亡きあと、割合すぐに書かれた本なのです。

いまならご遺族から抗議のひとつも受けそうな内容ですが、

まだ当時は肖像権などが取りざたされていなかったのでしょうか。

どこまでが本当の話で、どこまでが創作なのかは著者のみぞ知る、ですが、

濹水先生の元で歌沢その他の稽古に通うようになるエピソードや、バロンとの出会いなど、憶測や想像で描くにしてはかなりリアルです。ある程度、いや、かなり突っ込んだ取材をしないとこうは書けないでしょう。

ならば、なぜこの話をノンフィクションの一代記にしなかったのか。

もしくは、実名小説にしなかったのか。

「実名小説」といえば、村松梢風が初代鴈治郎や花柳寿輔、沢正に雲右衛門などを実名で描いた「近世名勝負シリーズ」が好きなのですが、これって、書かれているご本人にとって、いいことも悪いことも、けっこうズバッと斬り込んでるんですね。

もちろん、エピソードの全部が全部本当のこととは限りませんし、

「講釈師、見て来たような嘘をつき」もそれなりに交じっているんだろうと思います。が、少なくとも

「このエピソード、ちょっと外聞が悪いから外しときましょか」

と、忖度して書かれた太鼓持ち本ではないだけに、その当時一般的にどんなエピソードが知られていたのか、当時の人が鴈治郎や沢正に対してどんな気持ちを抱いていたのかがよくわかるのです。

いうなれば、当時の空気がそのまま保存され、描かれたシリーズなのです。

円地文子さんが描きたかったのも、生島さよが生きた時代の空気ではないでしょうか。

「外聞がいい・悪い」「恰好いい・悪い」「世間的な評判がいい・悪い」

などの判断はいったん横に置いといて、さよの流転の人生を加工せずそのまま、ずどんと活け造りにしたような本なのです。

そんな本にしたかったからこそ、遺族からの

「ここカットしてくれません?」

とのクレームを避けるためフィクションを装い、なおかつ、読む人が読めば誰をモデルにしたのかすぐにわかるようにしたのかな、と。

当時の空気が立ち上がるような、あざやかな書きぶりの一冊です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?