CSA ~地域に支えられた農業~

Community Supported Agriculture

「コミュニティー・サポーテッド・アグリカルチャー」

CSAの起源は、1986 年にアメリカ北東部地域に誕生した2つの農場にあるとされています。起源はアメリカにあるといえますが、それに影響を与えた源流は、ドイツ・スイスにあると考えられています。

一方、日本の「産消提携」をCSAのモデルのひとつと捉える見解もみられます。日本ではCSAに先んじて、1970 年代以降に有機農業運動として「産消提携」が広まり、その理念は「TEIKEI」として海外にも紹介されてきました。

CSAの目的

(1)食の生産と消費について、直接的なつながりを持たせることで、生 産者とそれを支持する地域のコミュニティとの間に、強力なかかわりあいとパートナー・シップを生み出させる。それによって、地域経済を強くさせます。

(2)将来にわたる地域の土地利用のありかたについて地域の人々の意識を目覚めさせる。

(3)CSAは、家族農業を地域の人々で守る運動でもあるのです。

CSAによって、小規模農家が多様な種類の作物を作れるようになることで、農業者間での交流や協調の体制ができる。また、小農を守ることによって、オープン・スペース がか確保され、野生生物の生息地や生態系が守られ、地域の環境が維持できます。

CSAの仕組み

「地域の消費者が、地域の農家から、自家消費用の農産物を、代金前払いで、直接、定期購入する」

これによって、その年が豊作であれば、消費者の受取り分は増えるが、不作の場合、消費者の受取り分は減る。このように、消費者が生産者の追うべきリスクを共有することによって、生産者は、作付け前に、安定した売り先 確保の上で、安心して農作業に専念できます。

産直とCSAの違い

(1)産直は遠隔地にまで出荷するが、CSAは地域内流通に限る。

(2)産直は、多くの場合、出荷後、代金決済だが、CSAは、植え付け前に一年分(半年分)、購入者が、前払い決済する。

(3)産直における農産物の引き渡し方法は多様だが、CSAでは、消費者が農場に直接農産物を引取りに来る場合と、「ピッキング・ポイント」と呼ばれる場所に一日の内の一定時間に消費者が取りに来る場合の二方法です。

CSAの4つのタイプ

(1)農業者主導型CSA

農業者がCSAを組織し、資金提供者は、あまり農場に関与しないタイプ

(2)資金提供者・消費者主導型CSA

消費者がCSAを組織し、望ましい農業者を雇い入れる。農場運営の決定権は消費者が有する。

(3)農業者共同型CSA

農業者主導型CSAの一種で、二つ以上の農場が集まり、消費者への多様な農産物の品揃えを実現する。

(4)農業者・消費者共同型CSA

農業者と消費者とが、土地や他の経営資源を共有し農作業も共同で行う。

CSAの形態は、実に多様です。規模、要求される生産物、参加メンバー、社会的目的をもったもの、教育的目的をもったもの、などなど様々なCSAが存在しています。

CSAの利点

(1)低いマーケティング・コストで、生産者から消費者へダイレクトに、マーケティングできる。

(2)コミュニティの共同の意識と誇りを高めることができる。

(3)都市部と農村部との交流を促進できる。

(4)小規模のファミリー農家を支援できる。

(5)配送時間のかかる大規模流通より、かなり早い時間で新鮮な農作物が供給できる。 (6)中間流通コストがかさむことなく、消費者の払うお金が、100%農家に届くため、地域内資金循環が高まる。

(7)スーパーマーケットよりも多種類の農作物が供給できる。

(8)消費者なり子供達にとって、食の出自なり農作物の作られ方が、わかるようになる。

(9)地域の消費者にとって、これまでよりも多くの、そして安全で多彩な野菜や果物が、食べられるようになる。

(10)農家にとっては、安定したマーケットが、作付け前に確保できるので、安心して営農活動に専念できる。

(11)市場出荷では規格外とされる農産物も、無駄なく消費者の元に届けられる。

CSAの運営

(1)CSAの組織は、次によりなる。

A:農業者

農作業の当事者で、それについては、いかなる非農業者からの干渉を受けない。農業者の責任は、毎年の作物プランを作ることです。

B:コア・グループ(5~10名)

運営管理者となるグループで、これには、農業者や消費者も含みます。

食物の配分、集金、イベントの計画、予算管理、農家への支払い、法律事項、消費者の拡大などが仕事になります。

C:消費者グループ(メンバー)

消費者としての農業者も含み、農場に対しての財政的支援、すべての農作物が消費されることの確認をします。

(2)CSAは、次の流れで、運営される。

A:CSAに参加したい消費者は、1年間供給を受ける農作物の前払い金として、「シェア」という単位を購入することによって「シェア・ホルダー」となり、その農場の支持者となりうる。「シェア」は、作付け前の春に購入され農業者に渡されます。

B:「シェア」の値段は、年間約3万円から5万円程度で、これによって、6月初旬から11月にかけ、約22周分の野菜・果物が供給されます。

これを1週あたりに換算すれば、一週間あたり1500円から2300円程度です。

※「シェア」の単価は、CSAそれぞれまちまちで、半期分のシェア(ハーフ・シェア)や農作業体験付きシェア、有機農物用シェアなどのあるCSAもある。

C:一農場あたりの「シェア・ホルダー」の数は農場の規模なり、CSAの経験度、その農場のCSA専業度などによって異なり、10のものもあれば100のシェア・ホルダーをもつものもあります。

D:メンバーへの農作物の受け渡しは、週一回が普通であり、その受け渡し場所は農場か「ピックアップ・ポイント」か、選択できます。

E:その年が、干ばつ・台風・霜などで減収になった場合、消費者メンバーは、リスク・シェアを行って、農場を助けることになります。

F:CSAに参加したい新規就農者やボランティアのための研修コースを設けているCSAもあります。

「インターンシップ・プログラム」と呼ばれるもので、最短4日間のセミナーがある。また、失業者やホームレスのための技術訓練の場としてCSAが活用されている例もあります。ボランティアとして求める人材は多岐にわたり、農業技術者はもちろん作物病理の管理者、新規会員開拓のためのマーケティング経験者などです。

G:その他のメンバーの特典として

・ニュースレターの発行、SNSの開設

・農場訪問、毎年春秋の会員の集まり

・花や野菜の収穫体験、スポーツイベント

・大人や子供達のためのワーク・ショップ などがある。

CSAの問題点

(1)一年分の前払い金のボリュームが高くなることが、CSAの急速な普及をおくらせている。一週間あたりの平均支出額が、消費者がスーパーで支出する額と余りかわらないと普及しない。

(2)一年の半分が雪に閉ざされてしまう地域では、残りの半分の野菜は、スーパーで買うことになる。この間のブランク対策をどうするか?が課題となります。

日本でCSAが普及する際の課題

(1)有機農産物の認証基準が強化されていくなかで、有機農産物を単に安全という基準でみるだけでなく、地域の自然環境や社会環境の改良に結びつくのだという考え方が必要なのではないでしょうか。また、小規模農家の生き残り策として、CSAのシステムと組み合わせていくという発想も必要となります。

(2)農産物の購入者が、地域の農業を支えるために、前金を出し、週一回といえども、受け渡し場所に、わざわざとりにいかせるまでには、相当な消費者の意識改革が必要となります。主婦がパートで忙しい日中、ピッキング・ポイントまでとりにいくということには、物理的に相当難しいことは明らかです。

しかし、広域流通に対応して投資のできない農業者にとってみれば、マーケティング・コストが少なく、中間経費・運送費も少ないCSAのシステムは、魅力的なチャレンジの場となるのです。

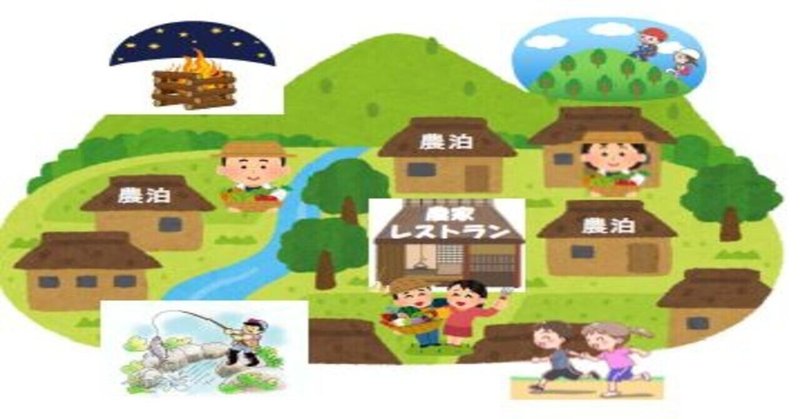

「農スポビレッジ」=”農スポまちづくり”を支える組織 農業生産法人+スポーツクラブの一類型として、 新しい日本型CSAを試行錯誤して行きたいと思います。

令和2年1月7日 赤木まとめ(様々なCSAに関する文献を参考にさせていただきました)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?