199.レシピをより実用的、実践的にできないのか? 問題

レシピ本の表現として、新しい手法を見つけたような気になっている。それを具現化した本を作った。『フセインのインド料理プログラム 54レシピ』である。特徴は、“プロセスカットを大量掲載している”点にある。

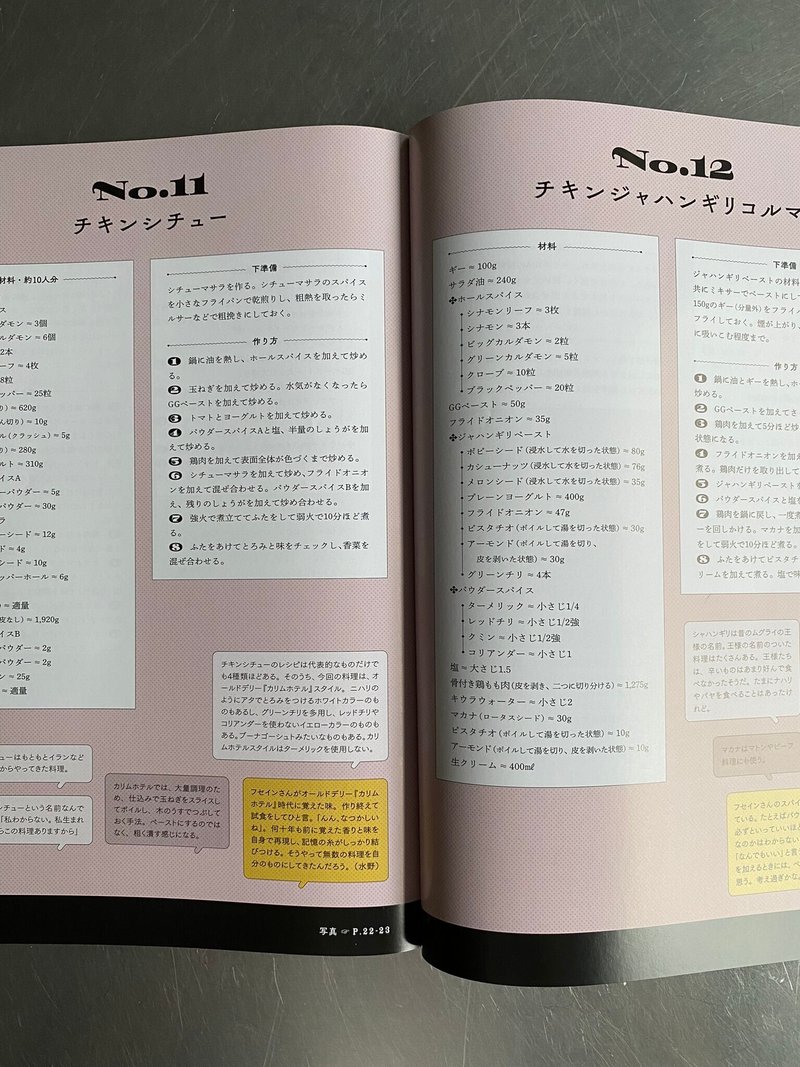

映画や漫画のコマ割りのような、フィルム写真のコンタクトシートのような。とにかくプロセスカットがずらりと並んでいる。通常のレシピ本の場合、完成写真以外にポイントとなる途中の写真は数枚掲載されることが多いが、この本に関しては、54レシピに対して掲載したプロセスカットは、1,500枚!!! 圧巻と言ってよいと思う。

レシピ本を数えきれないほど出版してきた。テキストと写真で伝えられることに少なからず限界を感じながら、「もっと何かあるはずだ」と可能性に期待し、試行錯誤を繰り返している。

そんな中、もうとっくの昔になるけれど、ネットや動画の時代がやってきて、レシピもそちらに移行しつつあるような気もしている。

書籍レシピ……テキスト、写真(静止画)

動画レシピ……テキスト、映像(動画、音)

映像なら鍋中は動き、音も聞こえる。情報量がはるかに多いのだから便利だが、紙媒体(本)を作ることが好きで仕方がない自分としては、“紙でできること”をこれからも探り続けたいと思う。そのうち天然記念物のような存在になるのだろう。

プロのインド料理シェフが集まる研究会を長年実施してきた。シェフたちの前でその日を担当するシェフが料理を披露する。そこでひとつ、気がついたことは、「シェフによって興味を示すタイミングが違う」ということだった。

「おお」とか、「ほー!」とか、「なるほど~」という言葉や唸り声は、各シェフから別々のタイミングで出てくる。全員がある瞬間を見て同時に感心することはない。人によって課題意識が別々にあるから注目している瞬間が違うからだ。さらに言えば、人によって実力も違うから、あるシェフが気づいても別のシェフが気づかない細かいテクニックがあったりもする。

研究会ではインド人シェフを講師に招いて料理を披露してもらうこともある。フセインさんもその一人だった。フセインさんの料理を間近で見ていて気がついたのは、「調理中どの過程も美しい」ことだった。

見たいポイント、感心するポイントがバラバラな受け手と途中が全部美しい送り手。これらを経験して、今回のレシピ本の手法を発見することができた。紙に印刷した写真のよさは、静止画をじっくり眺めることができる点にある。おいしいカレーを作りたいと思って手に取った読み手が、その人の課題意識によって注目する写真を変えられる。その人がレベルアップすれば、また注目する写真が変わる。何度でも楽しめる本になったんじゃないか、と思う。

【目次】

●マトン(9品)……No.1:マトンコルマ・ブラウン No.2:マトンコルマ・ホワイト No.3:マトンアチャーリー No.4:マトンローガンジョシュ No.5:マトンキーマ No.6:ブナゴーシュト No.7:サグゴーシュト No.8:マトンナハリ No.9:ベージャーマサラ

●チキン(12品)……No.10:サーグチキン No.11:チキンシチュー No.12:チキンジャハンギリコルマ No.13:ボンベイフライドチキン No.14:チキンサローナ No.15:バダミチキン No.16:カリムチキンカレー No.17:チキンレバーマサラ No.18:ゴーラーカバブ No.19:鶏手羽元のフライ No.20:チキンドピアザ No.21:チャナダールキーマ

●その他の肉(4品)……No.22:ダックビンダルー No.23:ビーフタン No.24:ビーフリバー No.25:ビーフパヤー

●野菜(15品)……No.26:アルーパラク No.27:コフタディルバハール No.28:ビンディマサラ No.29:ミックスベジタブル No.30:バガレベイガン No.31:カレラマサラ No.32:アルーマサラ No.33:アルゴビ No.34:アルビマサラ No.35:ベジタブルガラウティー No.36:パラクパニール No.37:ベジタブルパコラ No.38:アルーマサラ No.39:チャナダールとカボチャのカレー

●魚介(8品)……No.40:フィッシュカレー No.41:ゴアンフィッシュカレー No.42:フィッシュフライ No.43:フィッシュマサラ No.44:蟹カレー No.45:フィッシュカレー(パンガシウス) No.46:ミックスシーフードカレー No.47:フィッシュヘッドカレー

●豆(6品)……No.48:ダールマッカーニ No.49:ダールマハラニ No.50:ダールタルカ No.51:ダールフライ No.52:チャナマサラ No.53:ラジママサラ No.54:大豆とグリーンピースのサブジ

ちなみに本書では、僕自身がフセインさんの真横にいて調理を食い入るように観察し、僕なりに発見したことを書き込んでいる。たとえば、抜粋するとこんな感じ。

↓

・マトンコルマ……加熱が進むごとにジワジワ強まるソースの色味

・ローガンジョシュ……鍋底の焦げ付きを見てガラムマサラを加える量を変える

・マトンキーマ……フライドオニオンを香りのアイテムとして投入

・ブナゴーシュト……パウダースパイスの小鉢を“フル”にしておく理由

・サーグチキン……ちょっとした手順前後による“サーグの美学”

・ボンベイフライドチキン……手順よりもゴール設定を重視

・バダミチキン……鍋中に生まれる香りの積算(計算)

キリがないのでこの辺にしておく.。

僕自身、フセインさんの料理を54回、間近で観察して、今の僕の課題意識と実力で「んんん」とうなる場面がいくつもあった。そんなこんなを1冊に詰め込んだ。

プロ向けのレシピだから、「何人分」などの表記はないし、「○○で代用」もない。分量もグラム表記だし、手抜きは一切ない。「カンタン、便利」みたいな実用性とは程遠いが、未来型カレーレシピの表現として、斬新な提案ができたんじゃないかと思っている。

この方式を僕は「プロセスのグラビア」と勝手に呼ぶことにした。このプロセスのグラビアがカレー本の世界で増えていったら楽しくなりそうだな、と期待している。

いつか自分の本でもやってみようかな。

https://airspice.stores.jp/items/62df42ca4ba8b41637c8fe8b

★毎月届く本格カレーのレシピ付きスパイスセット、AIR SPICEはこちらから。http://www.airspice.jp/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?