藤布

阪急百貨店うめだ本店のイベントに、丹後から小石原将夫さんが来られるとの記事を目にして 朝イチから伺う。

3年前の京都でのイベントで初めてお目にかかり小石原さんの話に吸い込まれてしまった…

お客様が来られるまで。と固く決めていても

藤布のお話は やっぱり吸い込まれる。

藤の蔓の皮を剥き 中の繊維を炊いて洗って糸にして撚って織っていく

気の遠くなる仕事。

海女さんが腰に下げてたスマ袋…実はこれは藤布で出来ていた…

畑の仕事 海の仕事でなくてはならないものだったろう

丈夫な藤布をバイヤスに縫って袋に仕立てると重力がかかった時重みが分散するとのこと

(藤布 スマ袋 で 検索すると

特に海の中では体にまとわりつかないという優れものだったそうです)

袋が破れても修繕して使い込む…布になるまでの工程をわかってるからこそ最後の最後まで使い込んでいく。

スマ袋画像が載ってる記事を見つけました

https://www.weblio.jp/wkpja/content/藤織り_継承された「丹後の藤織り」

そして小石原さんが調べていくと

大変なことがわかったそうな

葛布

藤布

科布(しなふ)

芭蕉布

上布

(※芭蕉布 科布 藤布 日本三大古代原子布と言うそうです)

これらには共通点があった

切っても切っても再生力がある植物だった。

自然の恵みを根こそぎ奪うのではなく

分けていただき それらの再生を待つのだ。

そうして織られた貴重な布は 病の床で臥せてる人の病衣にもなり

その自然の再生力を臥せてる人にと 祈りを込めて着せるのだと。

摺り衣(すりごろも)

https://kotobank.jp/word/摺衣-85211

布に色をつけていく…それは美しさもあったろうけど

漢方等にも用いられた材料でもあったことから

臥せてる人が より早く治りますようにとの祈りが込められているのではないだろうか…とのこと

藤や葛などは 絡むと

ちょっとやそっとでは解すことができないそうで

想いを諦められない 逃げることもできない

その様を「葛藤」というのだと。

藤は

不二

不死にも通ずるかも。

病衣を藤布の摺り衣で作れたら こんなすごいことはないだろうけど

蒸れ続ける布団と背中の間…せめて背中に一枚 藤布を挟むだけで変わってくるのではないだろうか…そんなことを感じます。

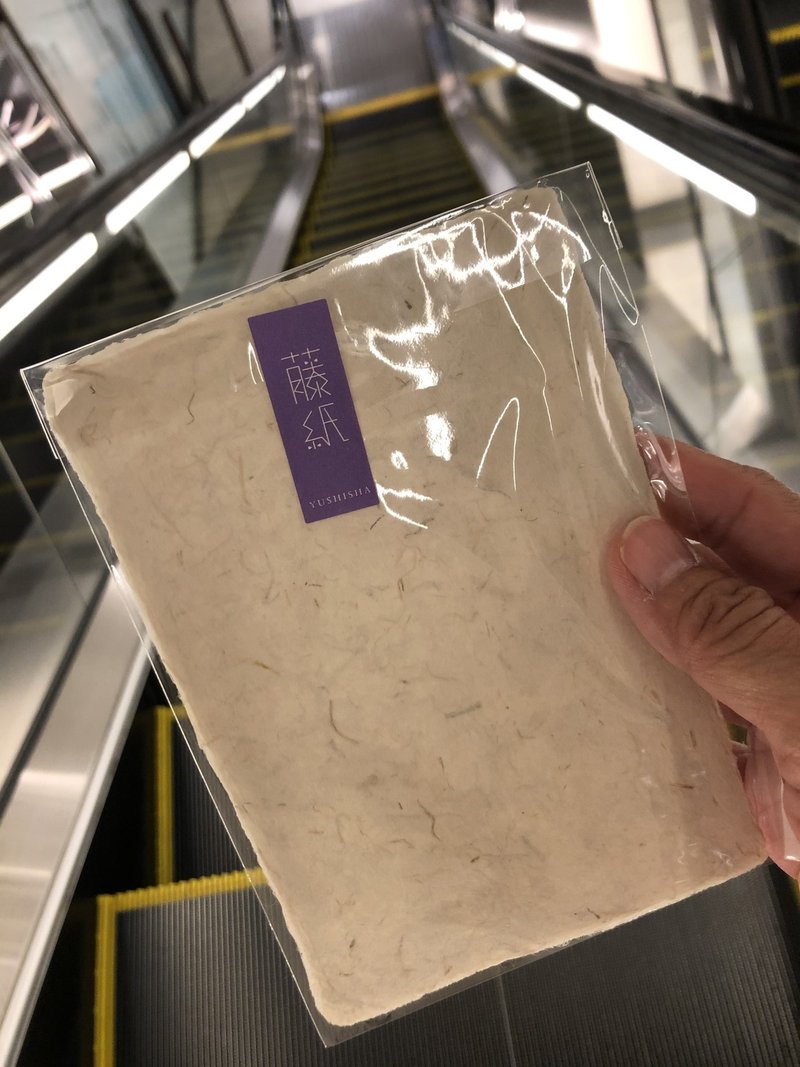

託された藤紙

そんな貴重な布はもちろん最後の最後まで使い込むのだけど

糸までが愛おしくなる

裁断等で産まれた糸端たちをどうにかできないものだろうか?

良い焚きつけにはなるだろうけど燃えちゃったらそれでお終いなんて…ねえ?

和紙を漉くことはできないだろうか?

糸端たちを託した職人さんは頑張ってくださったけど どうもうまくいかない

時が流れていったとき

授産施設さんとのご縁が出来

利用者さんがコウゾやミツマタなどと一緒に漉き込むことに成功されたとのこと!

丁寧に仕事してくださる授産施設さんに紙漉を必要な時にお願い出来る…って思われたそうですが

「これは通年で持ってきて欲しいのです

通年で依頼があれば 仕事として認定を受けることができるんです」

事情が事情。

通年で関わっていくことにしました。と。

お役所さんの狙いは きっとそこなのですね。

一回きりではなく

良いものを共に、長く育てていきましょう。 と。

眼を引く蜻蛉。

「頼んで作ってもらってるんですよ」

翅が藤布なんだそう。

私が作業しようものなら すぐにほつれてきそうな繊細さです。

糸を撚るおばあちゃんの動画

良いお顔だなあ 憧れるお顔。

足が弱くなっても目が薄くなっても

手先が覚えてる仕事

身体は記憶してる

そして手先は脳と直結してる。

丁寧な手仕事は 老いたペースで続けられ脳みそを刺激していく

老いた日々を豊かにするのは

過酷だったその仕事だった…のだろうと想いを馳せます

世界はどんどん成長していくけど

大切なものは実は全て持っていて わかっていて

触れた時

聴いた時

観た時

匂った時

味わった時

その大切なスイッチが入るんでしょう

「小石原さんは そのことがわかる人に お伝えしながら藤布をお渡ししたいんでしょ?」

メモを取れなかったので記憶を頼りに覚書。

細かなところが違ってたらごめんなさい

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?