テクノロジーの進化と人間の幸福

人々の手のひらにコンピュータがもたらされ、

私たちは多くの便利さを手に入れましたが、果たして幸せなのでしょうか?

科学やテクノロジーの進化は、止まるところを知りませんが、

自動掃除機や洗濯機などの進化によって、不満は解消されましたかね?

確かに江戸時代のように、どこに行くにも歩くしかない時代には、

そう簡単に行けなかった所へ、いとも簡単に行くことができるようになりました。

知らなかった世界を知り、観たことがない風景と出会い、

食べたことがない地域の味を食べられることは、大きな喜びだと思います。

でも失ったものも沢山ありますよね。歩き旅でなければ味わえない面白さって、

実際に体験したことがある人ならお気づきだと思いますが、

小さな発見から大きな感動まで、びっしりと詰まっていました。

掃除や洗濯の時間や手間暇が軽減され、便利になったことは有り難い限りですが、

だからといって、家族の時間が増えて仲良くなり、幸福感が増したなんて話は、

残念ながら私は、聞いたことがありません。

だからテクノロジーの進化自体は、メリットとデメリットを両方持っているので、

それを使いこなす人の使い方や、デメリットの補い方によって、

本当の豊かさを享受できるものだと思っています。

さて、ここ数年の変化はどうでしょう?

SNSの浸透によって、幸福度は増しているのでしょうか?

ドローンの登場によって幸福度は増しているのでしょうか?

そして生成AIの登場で、未来はより良い方向に向かうのでしょうか?

もちろんメリットは沢山あります。

誰でもが大手メディアのように情報発信できるようになりましたし、

空からしか観れない景色を堪能することができるようになりました。

その他にも沢山のメリットがある一方で、誹謗中傷で溢れた社会では、

心を痛めている人も少なくないように思いますし、

ウクライナやロシアでは、人を殺す兵器として大活躍しています。

結局使うのは人間なんですよね。人間の使い方次第で明暗が分かれてしまいます。

即ち、私たちが幸せに生きるためには、テクノロジーの進化以前に、

人間自身の精神的進化発展による「心の豊かさ」が重要なのだと思うのです。

ChatGPTの登場で生成AIへの注目が一気に高まりましたよね。

メタバースなどの仮想空間やNFTの活用などと組み合わせた新世界を、

理想的な未来だと描いている一部の人たちは、個人の自由が広がるとして

そのメリットを強調しているように感じるのですが、

それはあくまで使う人次第であって、世の中全体としては、

SNSやドローンで経験している通りのことがコピーされて行くだろうと思います。

SNSの功罪の割合って、皆様はどれくらいの割合だと思われていますか?

私的には、「功」が良くて3または2で、「罪」が7または8くらいです。

捉え方は人それぞれだと思いますが、これを逆転することは可能なのでしょうか?

【生物が多様である理由】

この地球上の生命は実に不思議なバランスで調和を保っていると思われませんか?

単細胞生物から多細胞生物へと進化発展を繰り返して行く中で、

長い長い時を経て、私たち人類も誕生したのだと思うのですが、

様々に枝分かれをしながら膨大な仮説検証を繰り返しているというのが、

進化発展をするための法則なのではないのかなと、私は考えています。

小さくは私たちの遺伝子から、植物、動物に至るまで全てが、

種を保存して行くことができる確率を高めるように振る舞っている気がします。

花に雄蕊と雌蕊があることも、動物に雌雄が存在することも、

全ては環境変化に適応して生き残れる確率を高めるためなんじゃないですかね。

たんぽぽのように風に乗って遠くまで飛んでいくことも、

人間のように海を越えて愛を育むケースも、新しい変化によりもたらされる

諸条件(成分や菌、情報など)を獲得して、進化発展するための法則通り。

もちろん適応できなければ死に、適応すれば生き残る。

そんな風に私は考えています。

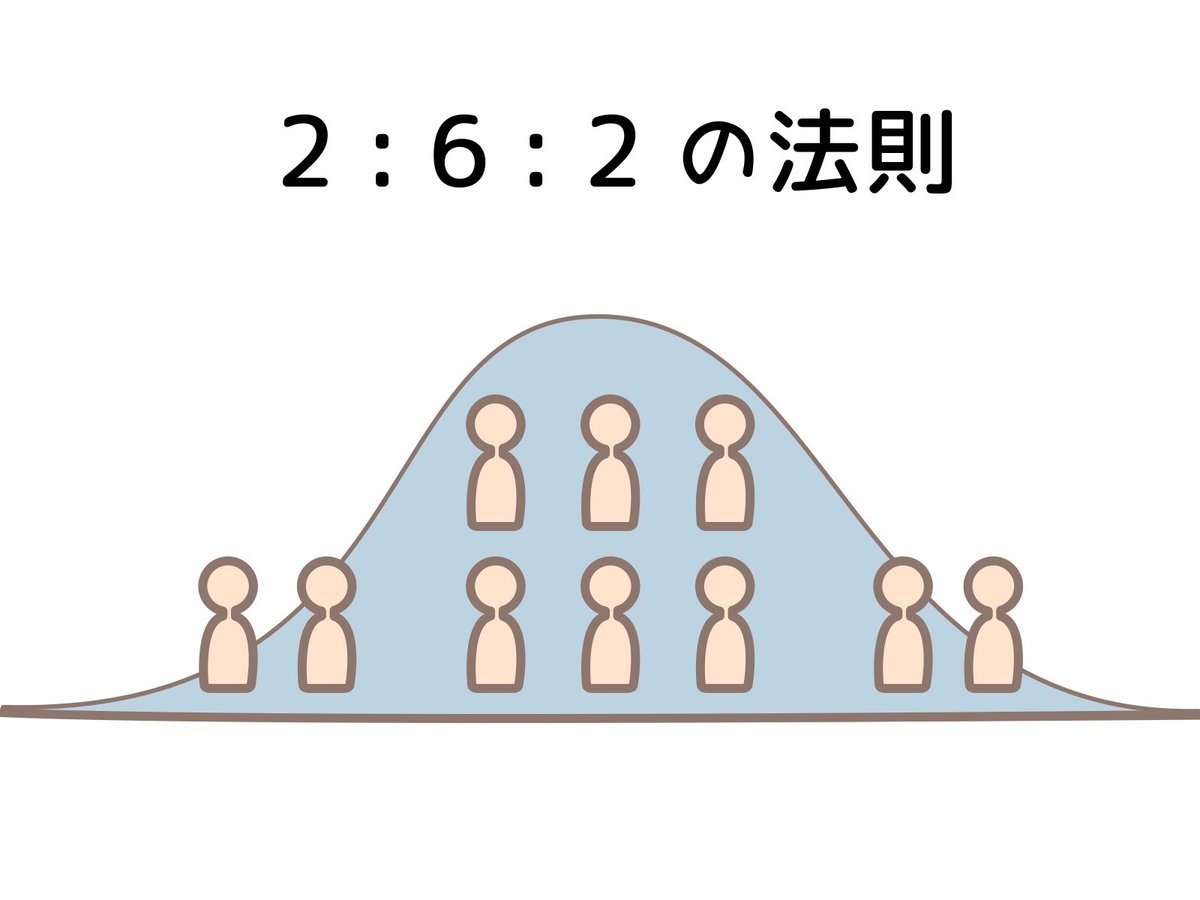

さらに、よく働く蟻と普通の蟻、あまり働かない蟻が2:6:2の割合で

存在していると言われるのも、会社組織において、

何故か2:6:2の割合が当てはまってしまうと言われるのも、

実はこの「種の保存のための法則性」があるからなのではないだろうかと、

私には思えてならないのです。

言い方を変えれば、多様であること自体が、逞しく生き残るための法則であり、

均質化することは、むしろ生命の弱体化であり、リスクではないかと思います。

そこには必然的に破壊と創造が起こる仕組みがあり、

創造する「2」だけを求めることは不可能なのではないでしょうか?

多様であること、つまりは、時には破壊的な「2」が存在するお陰で

生き残れる確率が生まれるとするならば、私たちは良くも悪くも、

全員が道徳的に振る舞うことは、法則に反するような気がするのです。

ポジティブな人もいればネガティブな人もいるし、

右寄りの人もいれば、左寄りの人もいる。

大人しい人もいれば暴力的な人もいるし、聖人君子もいれば大悪人もいる。

これがもし生き残るための法則だとするならば、どんな時代になっても、

簡単に善悪として割り切ることはできないと思うわけです。

【テクノロジーの進化は闇の進化でもある】

前述した通り、テクノロジーの進化は取り扱う人間次第で、

豊かにもなり、不幸にもなると思っています。

AIは人間が持っている「業」のようなものを持ち合わせませんから、

一見素晴らしいブレーンを手に入れたかのように思う人もいるのでしょうが、

それを扱う人間に業がある限り、テクノロジーが進化した分だけ

強い光と暗い闇が生まれるような気がしています。

既に画像生成AIや音声生成AIによって犯罪も生まれていると聞きます。

より巧妙で大規模な「オレオレ詐欺」が簡単にできるようにもなるし、

それを効率的に取り締まるのも、きっとAIの役割なのでしょうね。

ただ少し危機感を持っているのは、例えば核爆弾のスイッチは、

大統領など特定の人しかアクセスできないようになっていますから、

多くの目で監視をしたり、個人的な欲望で使われるリスクは低いと思いますが、

AIやSNSは、個人にチャンスや希望を与えたと同時に、

誹謗中傷が蔓延るがごとく、個人の闇も反映されてしまいます。

たとえ一部といえども、個人はコントロール不可能だと思いますから、

いくらでも拡大再生産されるデジタル世界で、

かつバーチャルで肉体を伴わないシステム下では、

不安や不信が渦巻く社会環境が生まれる可能性があるような気がしています。

不安や不信は、人間を利己的で短絡的な思考へ導きやすいので、

自己防衛反応から、他人を傷つけやすくなるのではないでしょうかね。

そう考えると、テクノロジーの進化は本当に人を幸せにするのでしょうか?

この問いが、私の頭の中を何度もグルグルと巡っています。

【今こそ人徳あるリーダーが必要な時代】

私的には、人間の喜びの多くは、肉体がもたらす欲求を満たす

ことにあると考えています。

例えば、「美味しいものを食べる」「旨い酒を酌み交わす」

「心許せる仲間と笑い、語らう」「愛する人がいて、また愛される」

「知的好奇心を満たす」「みんなと感激・感動を共有して興奮する」など、

極めてシンプルな話だと思うのです。

ただ、これをバーチャルな体験や脳に刺激を与えることでも代替できると

考えることには、私は共感できないんですよね。

何らかの事情でやむを得ない人や不自由な人は別として、

努力や苦労の報酬として獲得した喜びこそが、生きてるって感じるんですよ。

仕事を終えた後の一杯目のビールと同じでしょうかね!何事も生が最高です!

ところが、先程申し上げた通り、そう思わない人たちも一定の割合で存在します。

人を攻撃して憂さを晴らす人もいれば、世を恨んでキレてしまう人もいます。

できるだけ楽をして金を儲けてやろうとか、金さえあれば何でも手に入るので、

喜びを手に入れる手段は選ばないという人もいるわけですよね。

もしかしたら、わかりませんが、そこには善悪の基準すらないのかもしれません。

知識が豊富であることと認知する世界観は、必ずしも関係ないと思います。

ハッカー集団や詐欺師の集団の上層部は、

むしろ知的集団といっても過言ではないでしょう。

それが一定の割合で存在する。そういう法則下で私たちは生きている。

なんだか諦めというか、気が滅入る感じがしますが、

私的には、テクノロジーの進化を幸せと結びつけるためには、

一人でも多くの人が、安心と信頼のもとに生きていける社会を実現すること

ではないかなと考えています。

私たちにできることは、不安の連鎖から利己的な行動を起こす可能性がある人を、

一人でも少なくして行くことではないでしょうか。

破壊的な人をゼロにはできないかもしれませんが、中央の「6」の人が、

創造的な人と共に安心して暮らせる社会を実現できれば、

この「6」の人は、性善説に基づいて利他的に振る舞うことが知られています。

「個の時代」と言われることに逆行しているかもしれませんが、

私は、智仁勇を持ち合わせたリーダーが、徳を持って至誠惻怛に導くことで、

多くの人は安心して善の心を発するようになると信じています。

そうなればテクノロジーは創造的に活用され、

そうならなければ破壊的に使われるような気がしているので、

今こそ人間を学び、精神的に豊かな文化を取り戻したいですね。

肩書きや学歴、年収などに惑わされることなく、真のリーダーを選び、

質の高い民主主義と道徳のある資本主義を実現できたら良いなと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?