【レポート記事】AI・人工知能EXPOに行ってきた in 東京ビックサイト - NexTech Week

AIメディアを運営するアラサーの男性2人が、 AIの最新動向やその未来に関する情報を広く掘り下げながら考察をしていくPodcast「AI未来話」

このnoteでは番組のエピソードからトピックをピックアップして再構成したものをお届けします。※この記事は98%がLLM「Gemini1.5 Pro」で執筆しています。

今回は「#15 【レポート記事】AI・人工知能EXPOに行ってきた in 東京ビックサイト - NexTech Week」を再構成した内容をお届けします。

先日、東京ビッグサイトで開催された「AI・人工知能 EXPO」に行ってきました!

会場は、最新のAI技術やサービスが一堂に会し、多くの来場者で賑わいを見せていました。会場の熱気は凄まじく、AIに対する期待の高さをひしひしと感じました。

熱気あふれる会場!AI・人工知能 EXPO をレポート

多種多様なAI関連企業が集結

会場にはAIを活用したサービスを提供する様々な業界の企業が、実に多種多様な企業が出展していました。

展示内容は、画像認識、音声認識、自然言語処理、予測分析など、AIの主要な技術分野を網羅しており、AI技術の広がりと可能性を改めて実感しました。

特に注目を集めていたAIサービスとは?

数多くのAIサービスの中でも、特に注目を集めていたのは、企業の業務効率化を実現するAIツールと、顧客体験を向上させるAIソリューションでした。

例えば、膨大な量のデータから必要な情報を瞬時に抽出するAI搭載型検索エンジン。

顧客とのコミュニケーションを自動化するAIチャットボット。

そして、製造現場における不良品の検出や生産ラインの効率化を実現するAI画像認識システムなどが、多くの来場者の関心を集めていました。

日清食品の生成AI導入事例に学ぶ!企業がAI導入を成功させる鍵

社内利用率44%!日清食品の生成AI導入を支えた2つのポイント

AI EXPOで最も印象に残っているのが、日清食品の生成AI導入事例に関するセミナーです。

なんと、日清食品では全社的に生成AIを導入し、その社内利用率は驚異の44%を誇るそう。

この数字は、他の企業と比較しても圧倒的に高く、日清食品のAI導入に対する本気度が伺えます。

今回のセミナーでは、日清食品がいかにして生成AIの導入を成功させたのか、その具体的な取り組みについて詳しく解説されていました。

特に印象的だったのは、経営層のコミットメントと、現場を巻き込むボトムアップの両輪を回す戦略です。

トップダウン:経営層のコミットメントが成功の鍵

日清食品の生成AI導入を成功に導いた要因の一つが、経営層の強いコミットメントです。

新入社員の入社式でCEO自らが生成AIの活用を推奨したというエピソードは、非常に象徴的です。

トップ自らAIの重要性を発信し、率先して活用することで、社員一人ひとりの意識改革を促し、スムーズな導入を実現したそうです。

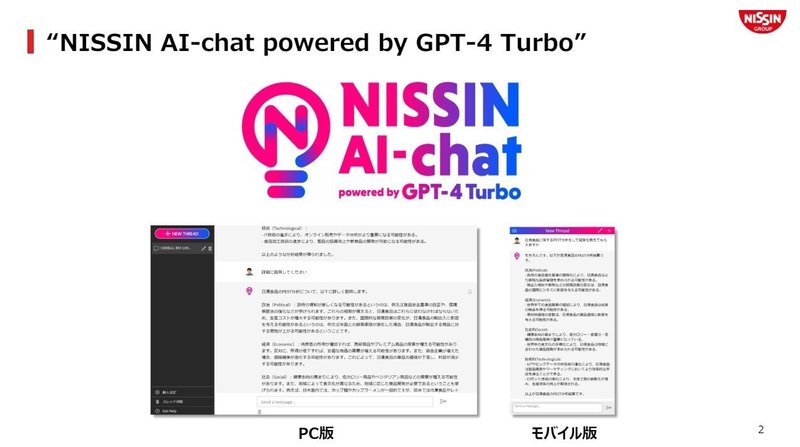

さらに、日清食品では、生成AIの導入にあたり、自社開発のAIチャットシステム「NISSIN AI-chat powered by GPT-4 Turbo」を導入しています。

このシステムは、社内システムと連携し、よりセキュアで効率的な業務遂行を可能にしています。

ボトムアップ:成功事例を積み重ねて現場を巻き込む

トップダウンのメッセージだけでなく、ボトムアップで成功事例を積み重ねていくことにも注力しました。

まずは、比較的AIとの親和性が高いと考えられる営業部門で生成AIを導入します。

そこで得られた成果やノウハウを社内全体に共有することで、他の部署への導入を促進していきました。

また、現場の意見を積極的に吸い上げ、プロンプトのテンプレート化など、システムの改善を繰り返すことで社員にとってより使いやすいものへと進化させていきました。

AIインフルエンサーがマーケティングの常識を変える

AI EXPOで目にした「AIアンバサダー」の可能性

AI EXPOで特に注目を集めていたのが、「AIアンバサダー」というサービスを提供する企業のブースでした。

AIアンバサダーとは、AI技術を用いて生成された、実在しないインフルエンサーのことです。

まるで実在の人間のような容姿、声、そして個性を持つAIアンバサダーは、企業の広告塔として、あるいはブランドの顔として、従来のインフルエンサーマーケティングに変革をもたらす可能性を秘めています。

AIアンバサダーを手がけるスニフアウト社とは?

スニフアウト社は、AIモデルを活用したデジタルマーケティングを得意とする企業です。

単にAIモデルを制作するだけでなく、制作したAIモデルを活用した広告展開やSNS運用、インフルーエンサーマーケティングまでを一貫してサポートしています。

従来のインフルエンサーマーケティングでは、インフルエンサーの炎上リスクやスケジュールの調整、報酬の交渉など、多くのコストと手間がかかっていました。

しかしAIアンバサダーであれば、これらの問題をすべてクリアでき、より効率的かつ安全なマーケティング活動が可能になります。

スニフアウト社のブースでは、実際に制作したAIアンバサダーの事例が多数紹介されていました。

どのAIアンバサダーも、まるで実在の人間のような自然な表情や動きで、企業のブランドイメージや商品コンセプトを訴求していました

AIインフルエンサー×SNSマーケティングで広がる未来

AIアンバサダーは、従来のインフルエンサーマーケティングの課題を解決する可能性を秘めています。

例えばスキャンダルや炎上といったリスクを回避できる点や、24時間365日稼働できる点、そしてターゲット層に合わせて、容姿や個性をカスタマイズできる点など、多くのメリットがあります。

AIインフルエンサーとSNSマーケティングの融合は、今後ますます加速していくことでしょう。

最近では、しまむらがAIで生成したAIモデル「るな」を公開したことが話題になりました。

このようにAIインフルエンサーの存在感は増す一方で、近い将来バーチャルヒューマン市場は

2021年の113億ドルから2031年には4400億ドル規模にまで成長すると予測されています。

AIワークショップに参加して実感!AI利用の現状と未来予測

まだまだ低いAI利用率。ワークショップ参加者の声から見えてきた課題

ワークショップでは参加者同士でAIに関する意見交換などが行われましたが

そこで実感したのは「AIの利用率はまだまだ低い」という現状です。

参加者の多くがAIに興味関心を持ちながらも

実際に業務で活用している人はごく一部でした。

具体的にはワークショップの中で講師の「有料のChatGPTを契約している人」という質問に対し、手を挙げたのは参加者20人中わずか数人。

さらに日清食品のセミナー(約200名参加)でも同様の質問がありましたが、手を挙げたのは2割程度。

これらの数字は、AI EXPOという場に足を運んでいるAIに対して興味関心の高い層の人たちですらAIの利用率が低いという現実を突きつけています。

実際、総務省の統計局が2023年に公表した調査によると、本業がフリーランスの人は、有業者の全体のわずか3.1%しかいません。

つまり、約97%の人は会社員として働いているわけです。

さらに2024年2月に公開された日本情報システム・ユーザー協会の調査によると生成AIの導入率は8.4%、試験導入中や導入準備中の企業が18.5%という結果が出ています。

生成 AI の導入が急速に進んでいます。「ChatGPT」をはじめとする「言語系生成 AI」は回答者全体の 8.4%が「導入済み」、18.5%が「試験導入中・導入準備中」と回答しました(図 1)。

これらのデータから会社員の大半は、会社のAI導入状況に大きく左右されるため、AI利用率が低い現状が見えてきます。

会社が導入していなければ、実際に業務でAIを使う機会はほとんどないと言えるでしょう。

インターネット普及率との比較から見る、AI利用率の今後

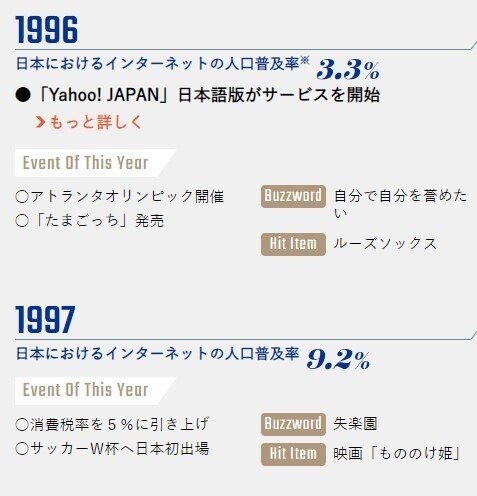

1996年、インターネットの普及率がわずか3.3%だった時代がありました。

しかし、その翌年には9.2%にまで急増し、その後もインターネットは爆発的に普及しました。

現在のAIは、まさにこの1996年のインターネットと同じような状況と言えるでしょう。

黎明期には、インターネットも一部の人だけが利用するものであり、その可能性や将来性を疑う声も多くありました。

しかし技術の進化や利用環境の整備により爆発的に普及し、今や私たちの生活に欠かせないインフラとなっています。

AIもまだ発展途上の技術であり、その普及には時間がかかると予想されます。

しかしAI技術の進化やAIツールの低価格化、そして、成功事例の増加、人材育成の進展などが後押しとなり

AIは今後、インターネットと同じように私たちの生活やビジネスに欠かせない存在になっていく可能性を秘めていると言えるでしょう。

1996年といえば、あのホリエモンがインターネット事業で起業した年であり、孫正義氏がヤフーを立ち上げた年でもあります。

まさにインターネット黎明期において、いち早くその可能性に気づき行動した者が、その後の時代の寵児となっていったわけです。

現在のAIはまさに1996年のインターネットと同じような状況です。

AIの可能性に賭け、新たなサービスやビジネスを創造しようと挑戦する人が未来のソフトバンクやライブドアのような巨大企業を築き上げるのかもしれません。

議事録AIはオワコン?サム・アルトマンが示唆する、AIスタートアップの未来

AI EXPOで見かけたサービスに感じた、既視感と疑問

AI EXPOでは様々なAIサービスが出展されていましたが、中には「議事録AI」や「チャットボット構築サービス」など、似たようなサービスを提供する企業が多く見受けられました。

これらのサービスを見ていて感じたのは「本当にこれらのサービスは、この先も生き残っていけるのだろうか?」という疑問でした。

AI技術の進化は目覚ましく、近い将来これらのサービスでは対応できないより高度なニーズが生まれてくる可能性があります。

「AIを商品にするな」サム・アルトマンの言葉の真意とは

OpenAIのCEOであるサム・アルトマン氏は、「AIを商品にするな」という発言をしています。

Microsoft Build 2024に登壇したOpenAIのサム・アルトマン氏が、スタートアップへのアドバイスを求められ、「AIだけで製品や企業を作るな」と答えています。他の最近のインタビューでも同氏は、「今のAIの水準をベースに製品を作るな。AIは進化し続けるのだから」「AI自体を製品にするな。AIの周辺に製品やサービスを作れ」「AIのぐるぐるモデルを組み込むことを忘れるな」といったようなアドバイスをしきりにするようになっています。

AIを搭載したアプリやサービスが無数に登場していますが、同氏は「GPT-5がローラーで(そうしたアプリやサービスを)踏み潰すことになる。スタートアップが憎いからじゃない。われわれには技術を進化させるというミッションがあるからだ」と語っています。

これは、AIそのものを売るのではなく、AIを活用して新しい価値を生み出すサービスを開発すべきだ、というメッセージだと解釈できます。

AIはあくまでもツールであり、重要なのはAIを使って何を解決するのか、どのような価値を提供するのという点です。

GPT-5の登場で、既存のAIサービスは駆逐される?

現在開発が進められている「GPT-5」は、従来のAIモデルをはるかに凌駕する能力を持つと言われています。

もしGPT-5がリリースされれば、既存のAIサービスの多くは、その役割を終えることになるかもしれません。

AIスタートアップ企業は、常に時代の変化を先読みし、既存のサービスを破壊するような、革新的なサービスを生み出し続けることが求められます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?