当院での慢性前立腺炎/慢性骨盤痛症候群に対する鍼治療効果に関する観察研究

こんにちは💡

烏丸いとう鍼灸院の伊藤です💡

ちょっと時間経過してしまいましたが…

今月初旬に参加した、第29回 排尿機能学会(札幌)において、当院が行なった『薬物治療抵抗性の慢性前立腺炎 / 慢性骨盤痛症候群(CP/CPPS)に対する鍼治療の研究報告』について振り返りたいと思います。

慢性前立腺炎でお悩みの患者さんは、専門の医療機関や、標準治療から民間療法に至るまで、色々な治療方法を模索されていることと思います。

その中で「鍼灸院」での治療が候補の1つに挙がっている方も、いらっしゃるかもしれませんね。

以下のような疑問を、お持ちの方が多いのではないでしょうか?

◉鍼灸治療ってホントに効くの?

◉慢性前立腺炎のうち、どんな症状に良いの?

◉鍼の効果は何回くらい治療したら出てくるの?

このような、慢性前立腺炎の患者さんがよく抱かれる、

「鍼灸治療を受けようと思っているのだけれど、何がどう良いのかよく分からない…」不安、疑問に対して、今回得られた知見が少しでも参考になれば幸いです。

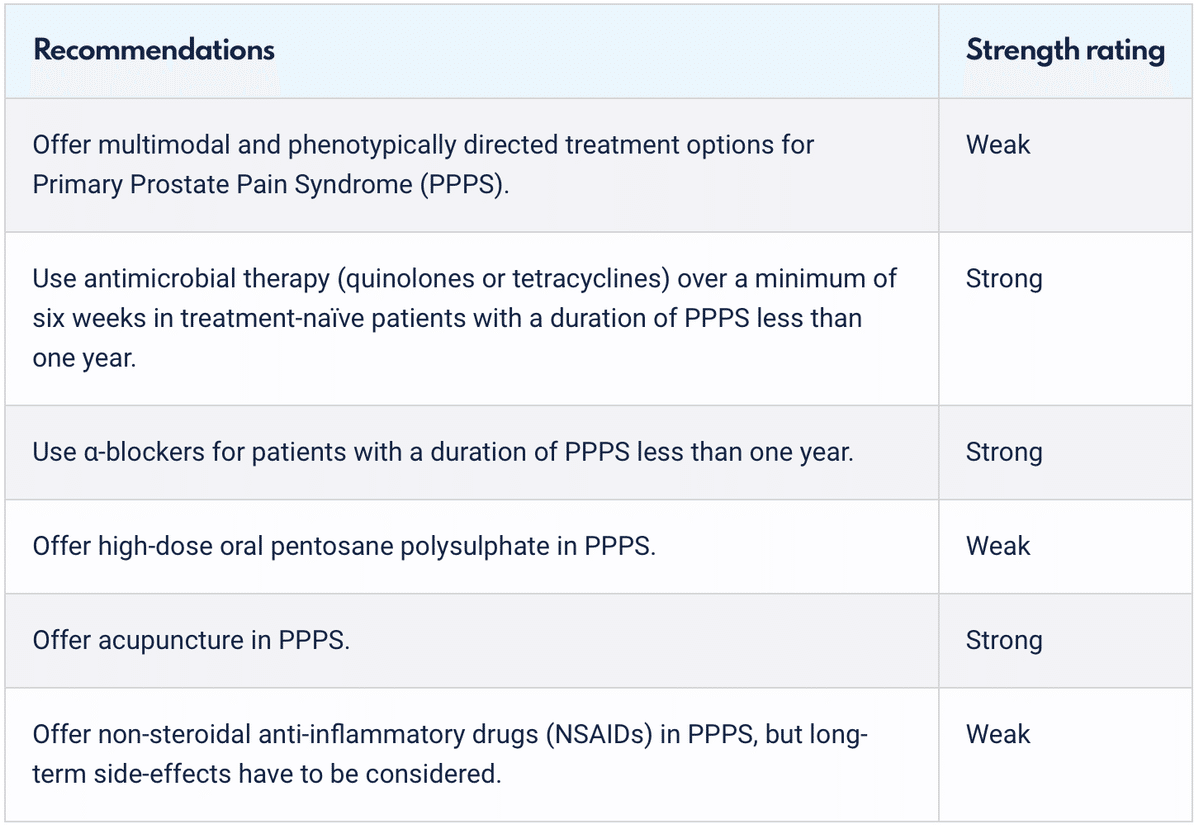

研究の背景

前回の記事でもお話しましたが、2021年に引き続き、2022年の欧州泌尿器科学会(EAU)の慢性前立腺炎診療ガイドラインでも、鍼治療は推奨グレードstrong(エビデンスレベル:1a) に位置付けられました。

(Primary Prostate Pain Syndrome(いわゆる日本で言う慢性前立腺炎)に限る。)

2018年のコクランによる慢性前立腺炎に対する非薬物療法のレビューも大きく関与したことと思いますし、他のシステマティックレビューでも、鍼は部分的には薬物療法よりも優れた効果が示されているものがあります。

ヨーロッパでは、このような格上げがなされましたが、現在日本国内では、慢性前立腺炎 / 慢性骨盤痛症候群 単独の診療ガイドラインは存在しておらず、泌尿器科専門医の先生方に、今、鍼の話を聞いていただく良い機会ではと思い、発表しようと思った次第です。

研究の目的

発端は、慢性前立腺炎の患者さんは、会陰部や骨盤部の慢性疼痛・不快感は勿論のことですが、過活動膀胱症状(おしっこが近く、急に尿意が襲ってくる症状)も併発している患者さんが多いなぁ、と日々感じていたことでした。

実際に当院に来院された慢性前立腺炎患者さんでは、実に91%の患者さんに蓄尿症状(頻尿)を認めていることが分かりました(軽度のものも含めれば)。

そこで、鍼治療は慢性前立腺炎の

『痛み・不快感』に効くのか?

『頻尿』の症状にも効いているのか?

疑問に感じ、カルテ情報をもとに後方視的に検討を行ってみました。

検討方法

当院を受診した、薬物治療抵抗性の慢性前立腺炎 50例の男性患者さんを対象に、診療録より, 週1回間隔で12回 鍼治療が継続できた症例を抽出しました。

最終的に、18例(遠方からの通院のため、週1回での通院が困難な症例など)を除外した、32例を対象に検討を行いました。

検討方法は、治療開始前のNIH-CPSI(慢性前立腺炎の症状質問票)よる評価から、蓄尿症状が無しの群(NIH-CPSI 質問6の「蓄尿症状」が2点以下)と、蓄尿症状が有りの群(NIH-CPSI 質問6の「蓄尿症状」が3点以上)に群分けし、それぞれ鍼治療効果について後方視的に検討を行いました。

本検討での鍼治療方法

鍼刺激法は、両群とも共通し、下図の方法です。

◉第3後仙骨孔部(中髎穴)

仙骨面に沿うように、頭部方向に向けて、60mm鍼を刺入し、仙骨骨膜に対する徒手刺激を10分間行なっています。

◉陰部神経鍼通電刺激

陰部神経刺激を目的に、仙結節靭帯を貫く形で、60-80mm刺入し、2Hz,15分間の針通電刺激を行いました。

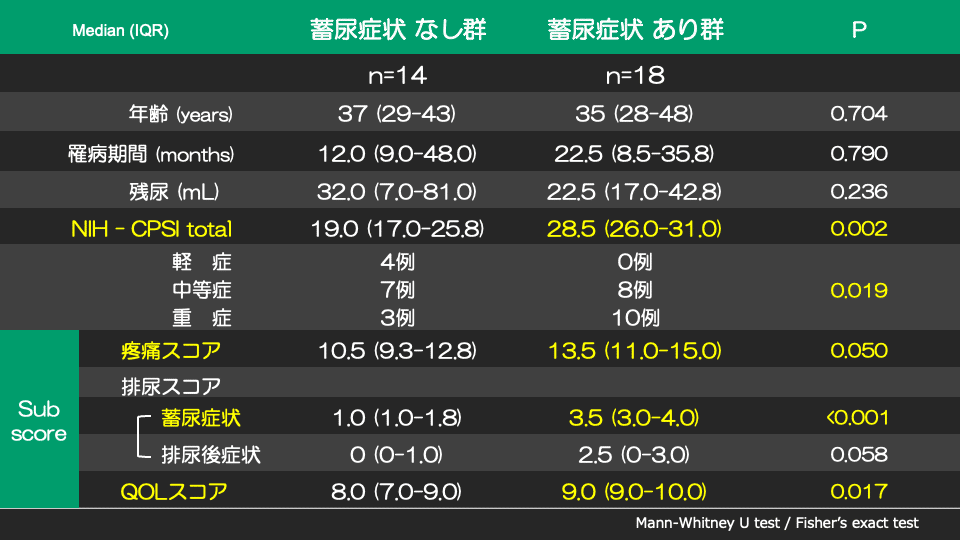

対象者の背景

検討対象32例は、蓄尿症状なし群:14例、蓄尿症状あり群:18例に割り付けられました。

年齢はどちらの群も中央値40歳未満で若い集団ですね。

発症からの罹病期間は約1年〜2年で当鍼灸院に受診されていることが分かります。

両群間において、年齢・罹病期間・残尿量に有意差は認めませんでしたが、蓄尿症状あり群において特徴的であった点は、

◉蓄尿症状あり群は、慢性前立腺炎症状スコアの総スコアが有意に高い

◉重症度の分布にも偏りがある

◉サブスコア毎にみると、疼痛、蓄尿症状、QOLスコアが有意に高い

つまり、蓄尿症状を強く訴える患者さんでは、慢性前立腺炎の症状全体が重症化しやすい傾向にあることが分かります。

結果のまとめ

以下にグラフや表で結果の詳細を示しますが、やや難しいと思いますので、簡単にまとめておきます。

◉薬物治療抵抗性の慢性前立腺炎に対する、12回の仙骨部鍼刺激と陰部神経鍼通電治療の有効率は75%(蓄尿症状なし群64%、蓄尿症状あり群:83%)であった。

(NIH-CPSI値が6点以上減少を有効と定義)

◉鍼治療効果は、早い人では治療4回で感じられる。

◉大抵の症例は、治療8回で効果が感じられる。

◉今回行った鍼刺激が、CP/CPPSのQOL改善に与えた要因として、

蓄尿症状なし群では、疼痛の軽減が関与した。

蓄尿症状あり群では、疼痛と蓄尿症状、双方の軽減が関与した。

◉仙骨部鍼刺激と陰部神経鍼通電は、慢性前立腺炎における頻尿症状にも適応すると考えられる。

結果①:慢性前立腺炎症状スコア(総スコア)

では鍼治療の経過を示していきます。

まず、CPSI(慢性前立腺炎症状スコア)総スコアですが、

左側:蓄尿症状なし群では、介入前平均21.5から12週時14.3へと推移し、

8週時と12週時で、有意な改善を認めた。

一方、右側:蓄尿症状あり群では、介入前平均28.4から12週時16.6へと推移し、

4週以降全てに有意な改善を認めた。

結果②:慢性前立腺炎症状スコア(疼痛スコア)

疼痛スコアは、蓄尿症状なし群では、8週・12週時で有意な改善を認め、

蓄尿症状あり群では、4週以降全てに有意な改善を認めた。

いずれの群も、痛み・不快感は治療4〜8回で改善しているようです。

結果③:慢性前立腺炎症状スコア(排尿スコア)

蓄尿症状なし群では、当然ですが有意な改善は認めず、

蓄尿症状あり群では、8週以降に有意な改善を認めました。

疼痛のみならず、頻尿症状にも効果を示していることが分かります。

結果④:慢性前立腺炎症状スコア(QOLスコア)

QOL(生活の質)においては、両群ともに4週以降全てに有意な改善を認めました。

痛みと頻尿が改善されたことで、多くの患者さんが4〜8回の鍼治療で、生活の質が改善したと感じているようです。

結果⑤:慢性前立腺炎症状スコア変化量の群間比較

12週時の慢性前立腺炎症状スコア群間比較です。

12週時のCPSIトータルスコアは両群同等のレベルまで改善しましたが、その要因としては、ベースラインからの変化量で見ると、蓄尿症状あり群で、トータルスコアと、蓄尿症状において、有意に変化量が大きかったことが影響したと考えられます。

考察および結語

最後に

最後までお読み頂きありがとうございました💡

いかがだったでしょうか?

個人的には、慢性前立腺炎の患者さんの中でも、頻尿を伴うか否かで、重症度が明らかに異なり、生活の質に与えるインパクトも異なる、という点がとても興味深く感じた観察研究となりました。

また、仙骨部と陰部神経に対する刺激は、頻尿のある慢性前立腺炎患者さん、頻尿のない慢性前立腺炎患者さん、同じように刺激をしても、効果の現れ方が異なり、痛み症状のみならず、頻尿にも十分効果が見込めることが示唆されました。

勿論、本検討は観察研究ですので、様々なバイアスが掛かっており、本検討で得られた結果を断言することはできません。これからキチンとデザインされた比較試験を行なって行かなければなりません。

ただ、今、鍼灸治療を受けている、或いは、これから受けようと考えている慢性前立腺炎の患者さんは、治療継続期間の参考にしても良いかもしれない、と考えています。

本検討では、75%の患者さんでは、遅くとも12回治療で(多くの患者さんは4週〜8週で)効果が出ていました。週1回の間隔で、このくらいの治療継続期間を考えておくと良いでしょう。

逆に、私の臨床上の経験では、週1回間隔で12回(3ヶ月)以上治療しても、改善が得られていない場合は、その先、鍼治療を継続してもなかなか効果は望めないと感じています。その辺りが鍼治療継続か打ち切りかの見極めポイントかと考えます。

烏丸いとう鍼灸院 院長:伊藤千展

京都市中京区元竹田町639-1 友和ビル5F

TEL: 075-555-7224

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?