聯合艦隊司令長官伝 (18)山下源太郎

歴代の聯合艦隊司令長官にについて書いていますが、前身の常備艦隊や聯合艦隊常設化以前の第一艦隊司令長官もとりあげます。今回は山下源太郎です。

総説の記事と、前回の記事は以下になります。

海軍軍令部第一班長

山下源太郎は文久3(1863)年7月30日に米沢藩士の家に生まれた。米沢藩は戊辰戦争で当初幕府側だったが途中で新政府に恭順している。西南戦争のあとに海軍兵学校に入校して海軍将校をめざした。生徒時代の明治15(1882)年末に装甲艦龍驤で遠洋航海に出発する。ニュージーランド、南米チリのバルパライソ、ペルーのカヤオ、当時は独立国だったハワイのホノルルを経て明治明治16(1883)年9月に帰国した。この航海では脚気患者が多数出て問題になったことで知られる。明治16(1883)年10月15日に海軍少尉補に命じられる。第10期生27名のうち卒業成績は4位だった。首席は加藤定吉である。練習艦浅間での実艦実習と、築地の海軍兵学校での座学を経て、横須賀の長浦屯営で勤務する。

明治19(1886)年4月7日に海軍少尉に任官し、水雷術練習艦迅鯨乗組、装甲フリゲート扶桑分隊士、コルベット海門分隊長、砲艦愛宕分隊長、巡洋艦高千穂分隊長、愛宕航海長と艦船勤務を重ねて明治22(1889)年8月28日に海軍大尉(当時海軍中尉の階級はない)に進級した。江田島に移った海軍兵学校で砲術教官と生徒分隊長をつとめ生徒の直接指導にあたった。その後、コルベット比叡の砲術長として東南アジア、オーストラリア方面への第18期候補生の遠洋航海に同行した。帰国後は海門分隊長、コルベット武蔵航海長を経て横須賀鎮守府参謀のときに日清戦争が勃発する。コルベット金剛の砲術長に移ったときにはすでに黄海海戦は終わっており、巡洋艦秋津洲砲術長に補されたときには台湾本島への上陸は済んでいた。

戦後は海軍軍令部に短期間勤務したのち、イギリスに派遣される。イギリス滞在中の明治30(1897)年12月1日に海軍少佐、明治31(1898)年6月28日に海軍中佐に進級する。少佐の期間が極端に短いのは、廃止されていた海軍中佐の階級がちょうど復活したばかりでバランスをとるための調整が必要だったのだろう。帰国後は巡洋艦和泉副長を経て巡洋艦笠置副長に補せられる。清国の首都北京で義和団事件が起こると常備艦隊司令長官東郷平八郎は、司令官出羽重遠が率いる部隊を現地に派遣した。笠置もその部隊に含まれており北京の外港である太沽に向かう。清国政府は義和団に便乗して諸外国に宣戦布告し、列国の艦隊と太沽砲台の間で衝突が起こった。山下は現地日本海軍部隊から派出された陸戦隊の指揮官を命じられ、列国と協力して砲台を占領した。

海軍軍令部第一局で作戦計画にたずさわる。当時の日本海軍の仮想敵はロシアであり対ロシア作戦が主眼であったことは言うまでもない。明治36(1903)年9月26日に海軍大佐に進級し、日露戦争直前に海軍軍令部の組織を改めて局制を廃止し処務規程による班制がとられると作戦を担当する第一班長にあてられた。山下は日露戦争の全期間を通じて東京の軍令部にあって聯合艦隊をはじめとする海軍部隊全般の作戦指導にあたった。バルチック艦隊の進路について秋山真之や藤井較一らとともに対馬海峡説をとった。結果としてこの予測は的中し日本海海戦の大勝につながった。

佐世保鎮守府司令長官

日露戦争後は巡洋艦磐手艦長を経験したあと、第一艦隊参謀長としてはじめ有馬新一、のち伊集院五郎長官を補佐した。明治41(1908)年8月28日に海軍少将に進級する。この年の秋にはアメリカ艦隊の来航があり接伴艦隊の参謀長を兼ねるとともに、演習のためにはじめて平時に編成された聯合艦隊の参謀長をつとめた。佐世保鎮守府参謀長、海軍艦政本部第一部長を歴任したがこのころ健康を損ねたらしく待命、休職であわせて半年あまり現場を離れている。軍令部第一班長に復帰したのち、江田島の海軍兵学校長に補せられる。校長在職中の生徒は第39期生から第44期生にあたる。太平洋戦争では大佐から中将クラスだった。大正元(1912)年12月1日に海軍中将に進級した。

ジーメンス事件の真っ最中に藤井較一に代わって軍令部次長に補せられる。まもなく第一次世界大戦がはじまり、連合国側で参戦した日本はドイツが租借していた中国山東省青島を攻略することになる。現場で攻略を担当するのは山下の同期生の加藤定吉が司令長官をつとめる第二艦隊だが、作戦全般を指導したのは島村速雄部長が率いる軍令部で、その次長が山下だった。作戦自体は年内に完了し極東地域は一応安定したが戦争はまだ続いた。開戦からほぼ1年で海軍大臣の交代にともなう人事異動があり山下も佐世保鎮守府司令長官に親補された。

大正6(1917)年2月9日、山下源太郎の三男で佐世保市内の小学校三年生だった四郎は放課後、校門を出たところで男に声をかけられた。「山下四郎君ですか」との問いかけにうなずいた四郎を抱き抱えた男はいきなりナイフで喉を掻き切った。四郎は即死し、男はその場で拘束された。犯人は飯島という海軍大尉で前年まで佐世保防備隊分隊長だったが待命となっていた。飯島は兵学校第36期生だったが山下の校長在職期間とはあわず直接の接点はない。人事の不満を逆恨みして長官の子息を襲ったものとみられている。私情が入ってはいけないと山下は飯島の身柄を横須賀に移し、軍法会議は横須賀鎮守府で開かれた。山下は事件現場近くの土地を購入して佐世保市に寄付し、その土地は公園にあてられたという。

海軍軍令部長

その年度末の定期異動で辛い記憶の残る佐世保を離れ、吉松茂太郎を引き継いで第一艦隊司令長官に親補される。大正7(1918)年度と8(1919)年度の2年間を海上で過ごした。この間に第一次世界大戦が休戦となり平時体制に戻ったが、毎年秋の演習にあわせて聯合艦隊を臨時編成するという慣例は変わらず続き、山下も聯合艦隊司令長官を二度つとめた。大正7(1918)年7月2日に海軍大将に親任される。この時期には艦隊の主力はすでに超弩級艦に移っていた。

艦隊をおりて軍事参議官に親補されいったんは第一線を退いたが、島村軍令部長が退くことになりその後任として海軍軍令部長に親補された。その直前に加藤友三郎海軍大臣の手で八八艦隊計画の予算が成立していた。戦力を準備するのは海軍大臣の役割だが、その使い方を考えるのは海軍軍令部長である山下の役割である。八八艦隊を前提として対米作戦を中心に計画を練っていた山下だが、1年ほど経った大正10(1921)年11月にワシントン軍縮会議が開かれ、加藤全権は八八艦隊を断念する決断を下す。山下は梯子をはずされた形になったが表向き不満を表明することはなく、与えられた戦力での作戦計画策定に尽力する。アメリカに対して劣勢におかれることを運命付けられた日本海軍において、潜水艦や航空機といった補助戦力を活用した迎撃構想を取り入れた。

軍令部長を4年半つとめてワシントン体制への対応がひと段落すると、鈴木貫太郎に譲って軍事参議官に退く。このまま定年の65歳までつとめて昭和3(1928)年7月30日に後備役に編入されて現役を離れた。その直後、昭和天皇の即位を記念して爵位が与えられることとなり、海軍からは山下が選ばれて男爵を授けられ華族に列せられた。

山本五十六の妻礼子は山下の従姉妹の娘にあたる。この縁で山本はよく山下家に出入りしていた。

山下源太郎は昭和6(1931)年2月18日死去。満67歳。海軍大将正二位勲一等功三級男爵。

おわりに

山下源太郎は日露戦争での作戦班長、ワシントン条約前後の軍令部長と要所で要職を占めていたのですが東郷平八郎や加藤友三郎の影に隠れがちです。いわゆる海軍良識派の先駆けで人格者として知られましたが謹厳実直で堅苦しい部分もあったようです。

「日本海軍史」の将官履歴では後備役編入を昭和3(1928)年7月1日としていて、ウィキペディアなどではそれを引用しているようですが、今回「生年月日と合わないな」と思って改めて官報を確認したら7月30日が正しいようです。将官履歴は履歴簿を参照しているようですが官報でのダブルチェックまではしていないらしいですね。現在のようにネットで官報が簡単に確認できる時代ではなかったので仕方ない部分はありますが。

次回は山屋他人です。ではまた次回お会いしましょう。

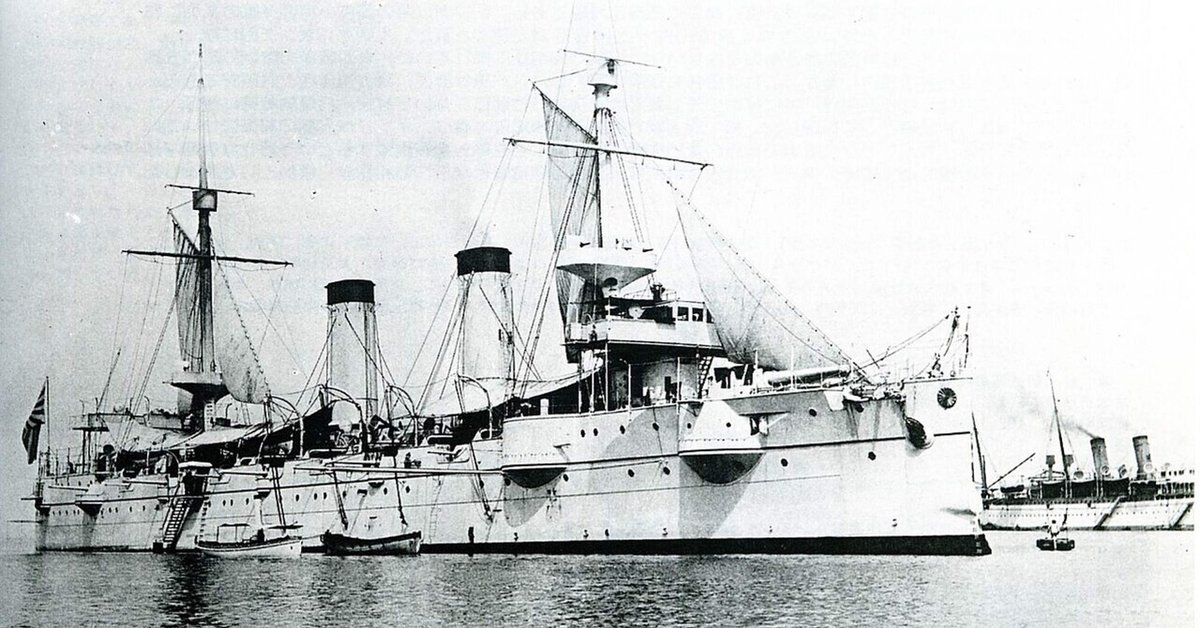

(カバー画像は義和団事件中に副長をつとめた巡洋艦笠置)

附録(履歴)

文久 3(1863). 7.30 生

明12(1879). 9.30 海軍兵学校入校

明15(1882). 9.13 龍驤乗組

明16(1883).10.15 海軍少尉補 海軍兵学校学術卒

明17(1884). 2.27 浅間乗組(砲術練習)

明18(1885). 1. 7 海軍兵学校通学

明18(1885).12.24 海軍兵学校修学課程卒

明18(1885).12.28 待命被仰付

明19(1886). 2.23 長浦水雷営勤務

明19(1886). 4. 7 海軍少尉

明19(1886). 6.16 迅鯨乗組

明19(1886).12.22 扶桑分隊士

明21(1888). 5.14 海門分隊長心得

明21(1888). 9.26 愛宕分隊長心得

明22(1889). 5.15 高千穂分隊長心得

明22(1889). 6.25 愛宕分隊長心得兼航海長心得

明22(1889). 8.28 海軍大尉

明22(1889). 8.29 愛宕分隊長兼航海長

明22(1889). 9. 7 海軍兵学校砲術教官兼生徒分隊長

明23(1890).10.20 海軍兵学校砲術教官兼生徒分隊長監事

明24(1891). 7.23 比叡砲術長

明25(1892). 7.12 海門分隊長

明26(1893). 6. 1 武蔵航海長

明26(1893).10.12 横須賀鎮守府参謀

明27(1894). 7. 5 横須賀鎮守府参謀兼海岸望楼監督官

明27(1894).11. 2 金剛砲術長

明28(1895). 7.25 秋津洲砲術長

明28(1895).12. 3 秋津洲砲術長兼分隊長

明28(1895).12.27 秋津洲砲術長

明29(1896). 4. 1 海軍軍令部第二局局員

明29(1896). 5.18 海軍軍令部第二局局員/陸軍大学校教官

明29(1896).10.26 海軍軍令部第二局局員

明29(1896).10.28 造兵監督官

明29(1896).10.31 英国出張被仰付

明30(1897).12. 1 海軍少佐

明31(1898). 6.28 海軍中佐

明31(1898).12.27 帰朝被仰付

明32(1899). 8.16 和泉副長

明32(1899).12.25 笠置副長

明33(1900). 7. 5 笠置副長/天津駐在陸戦隊総指揮官

明34(1901). 3. 1 待命被仰付

明34(1901). 5. 9 海軍軍令部第一局局員

明36(1903). 9.26 海軍大佐 海軍軍令部出仕

明36(1903).12.28 海軍軍令部参謀(第一班長)

明37(1904). 2.11 海軍軍令部参謀(第一班長)/戦時大本営参謀

明38(1905).12.20 海軍軍令部参謀(第一班長)

明39(1906). 2. 2 磐手艦長

明39(1906).11.22 第一艦隊参謀長

明41(1908). 8.28 海軍少将

明41(1908).10. 8 第一艦隊参謀長/聯合艦隊参謀長

明41(1908).11.20 第一艦隊参謀長

明41(1908).12.10 佐世保鎮守府参謀長

明42(1909). 3. 4 海軍艦政本部第一部長

明42(1909). 7.19 待命被仰付

明42(1909).12. 1 休職被仰付

明43(1910). 3.23 海軍軍令部参謀(第一班長)

明43(1910).12. 1 海軍兵学校長

大元(1912).12. 1 海軍中将

大 3(1914). 3.25 海軍軍令部次長/海軍将官会議議員

大 4(1915). 8.10 佐世保鎮守府司令長官

大 6(1917).12. 1 第一艦隊司令長官

大 7(1918). 7. 2 海軍大将

大 7(1918). 9. 1 第一艦隊司令長官/聯合艦隊司令長官

大 7(1918).10.15 第一艦隊司令長官

大 8(1919). 6. 1 第一艦隊司令長官/聯合艦隊司令長官

大 8(1919).10.28 第一艦隊司令長官

大 8(1919).12. 1 軍事参議官

大 9(1920).12. 1 海軍軍令部長/海軍将官会議議員

大14(1925). 4.15 軍事参議官

昭 3(1928). 7.30 後備役被仰付

昭 3(1928).11.10 男爵

昭 6(1931). 2.18 死去

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?