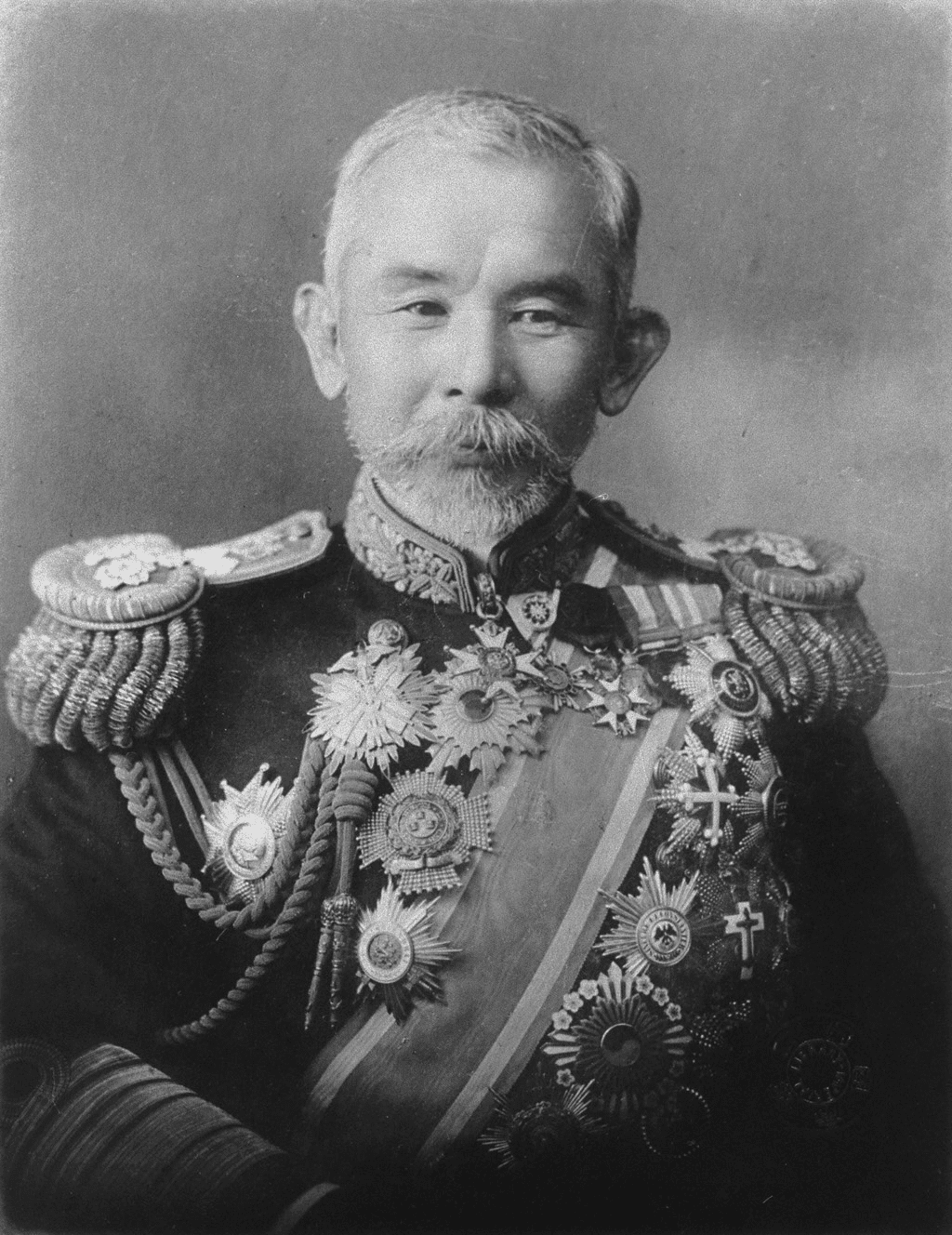

聯合艦隊司令長官伝 (13)伊集院五郎

歴代の聯合艦隊司令長官について書いていますが、前身の常備艦隊や聯合艦隊常設化以前の第一艦隊司令長官もとりあげます。今回は伊集院五郎です。

総説の記事と、前回の記事は以下になります。

トライアンフ乗組

伊集院五郎は嘉永5(1852)年9月27日に薩摩藩士の家に生まれた。山本権兵衛と同年の生まれである。戊辰戦争に従軍し、維新後は海軍兵学寮に幼年生徒として入寮した。コルベット筑波に実習のため乗り組んでいるあいだに西南戦争が起こって九州に出動した。帰還してすぐにイギリス留学が決まる。生徒の中から特に優秀な者が選抜され、伊集院が選ばれたのだ。

深尾弘とともにイギリスに渡り、1年ほど教育をうけて舷側砲門艦トライアンフに乗り組んだ。イギリス海軍では新型装甲艦を毎年のように就役させていたが、この時期には舷側砲門艦はすでにやや時代遅れになりつつあった。それでも日本海軍のどんな軍艦よりも進んでいた。2年半の乗組士官勤務を終えてグリニッジの海軍大学校に入校する。本校は士官に高等教育を施す学校である。グリニッジを卒業して明治16(1883)年11月27日に海軍中尉に任官すると当時イギリスとフランスで建造されていた日本ではじめての防護巡洋艦になる浪速、高千穂(以上イギリス)と畝傍(フランス)の監督を命じられる。

明治18(1885)年6月20日に海軍大尉に進級し、竣工した浪速に乗り組んで井上良馨大佐の指揮で日本へ向かった。帰国したのは明治19(1886)年6月でおよそ8年半が経っていた。伊集院は日本海軍で唯一正式な参謀教育を受けた将校として、軍令機関で勤務する。組織の名称は変わったが職掌は変わらなかった。しかし3年でふたたびイギリスに渡る。やはりイギリスで建造された巡洋艦千代田を受領して日本に送り届ける役目を与えられたのだ。イギリス滞在中の明治23(1890)年10月16日に海軍少佐に進級した。

帰国すると常備艦隊参謀としてはじめ有地品之允、のち相浦紀道長官に仕え、さらに海軍参謀部第二課長に移ったがまもなく海軍軍令部に改編された。作戦を担当する第一局の先任局員として勤務すること1年、日清戦争が不可避となり戦時大本営が設置されると大本営海軍参謀官をおおせつかった。聯合艦隊が編成されるとこれまで第二局長を兼ねていた角田秀松大佐が第一局長に専念することになり、代わって伊集院が教育訓練などを担当する第二局長に就いた。明治27(1894)年12月17日に海軍大佐(当時海軍中佐の階級はなかった)に進級する。日清間の直接戦闘が終息して台湾平定に段階が移ると伊集院も第一局長に移った。戦後も軍令部にとどまり次長に昇格した。

海軍軍令部次長

明治32(1899)年9月26日に海軍少将に進級したが海軍軍令部次長にとどまって部長の伊東祐亨大将と対露作戦計画の策定に臨んだ。日高壮之丞長官の下で1年半ほど常備艦隊司令官をつとめたが明治36(1903)年9月5日に海軍中将に進級するとまた海軍軍令部次長に復帰した。結局、日清戦争と日露戦争のあいだの時期は常備艦隊の1年半を除いて海軍軍令部の第一局長か次長として戦争計画に関わり続けた。日露戦争での海軍の作戦はほぼ伊集院の頭脳から産み出されたと言える。

日露戦争の実際の経過は想定通りにはいかなかった。日本海軍が狙っていたロシア艦隊の早期撃破も、旅順封じ込めも成功せず、長く厳しい封鎖を強いられたのは伊集院にとっては不本意だったに違いない。しかし状況に応じてその都度対応を変えていくのも伊集院をはじめとする軍令部の役割である。前線で実際に戦う聯合艦隊に苦労をかけることにはなったが、最終的にロシア艦隊に勝利できたことは功績といっていい。

戦争が終結すると海軍艦政本部長に転じる。技術を統括する重要な職務だが、これまで作戦ひと筋できた伊集院にとって専門外であることも確かで、そのせいか1年にも満たないうちに第二艦隊司令長官に親補されることになる。艦隊を使う側だった軍令部から使われる側に移ることになった。明治40(1907)年9月21日には男爵を授けられて華族に列せられる。やがて第一艦隊司令長官に横滑りする。艦隊司令長官としての伊集院は、日露戦争の勝利で浮かれている気分を引き締めるために猛訓練を課した。「月月火水木金金」という言葉ができたのは伊集院長官の時代と伝えられる。

明治41(1908)年秋、世界一周の訪問航海をおこなっていたアメリカ海軍の艦隊、いわゆるグレートホワイトフリートが横浜に入港した。日露戦争後は日系移民問題もあって日米関係は緊張しており、この航海が日本への示威を目的のひとつにしていたことは明らかで、アメリカ艦隊が太平洋に出たら日米戦争がはじまるなどという風評が流れたりしたが、日本海軍は少なくとも表面上は歓迎する意向を示した。伊集院は接伴艦隊の指揮官を命じられ、アメリカ艦隊を出迎えた。その一方で日本海軍は秋の年度末演習にあわせて平時としてははじめて聯合艦隊を編成した。演習終了後に聯合艦隊はふたたび廃止されたが、これが将来の前例になる。

海軍軍令部長

明治42(1909)年には東郷平八郎に代わって海軍軍令部長に親補される。古巣に戻ってきた形になった伊集院は、艦隊勤務ばかりで軍令部と縁がなかった東郷よりもよほど適任だっただろう。ヨーロッパでは英独間の建艦競争が超弩級時代にちょうど差し掛かった頃で、出遅れていた日本としてはまず追い付くことから考えなくてはいけなかった。前海軍大臣で同郷同年の山本権兵衛の支持のもと、斎藤実海軍大臣と協力して超弩級主力艦の整備に乗り出したが、日露戦争後の財政難で思うようには進められなかった。明治43(1910)年12月1日には海軍大将に親任される。

大正3(1914)年、ジーメンス事件が発覚する。日本海軍の高位の将校が兵器や艦船の発注についてリベートをとっていたことが明らかになり、税金を使って私腹を肥やしたとして社会的に強い批判を受けた。日露戦争の勝利で高まっていた海軍の威信は地に落ち、海軍軍人はみな不正をしているかのような風潮が広まった。時の内閣は山本権兵衛内閣で、予算が不成立になったことをうけて総辞職する。後継の大隈重信内閣で斎藤実に代わって海軍大臣に就任した八代六郎は人事の刷新に乗り出す。海軍軍令部長の要職にあった伊集院は格好の標的だった。伊集院自身が不正をおこなっていた証拠はないが、薩摩出身で山本と親しかった伊集院は軍事参議官に転じることになり、海軍軍令部長には土佐出身の島村速雄が親補された。

しかし八代海軍大臣が1年あまりで退任し、加藤友三郎が後任となると風当たりは弱まる。加藤は斎藤大臣の下で次官や軍務局長をつとめた経験がありどちらかといえば山本・斎藤の系譜に属する。薩摩閥は大きな痛手をうけて完全に復活することはなかったが、薩摩閥が育てた人材はその後も日本海軍を支えた。

現役定限年齢を目前に控えた大正6(1917)年5月26日に元帥府に列せられ、その結果生涯現役にとどまることになる。日露戦争では中将で親補職でもない軍令部次長に過ぎなかった伊集院が元帥の称号を得られたのは、当時の海軍出身の元帥が井上良馨と東郷の二人だけで陸軍の五人とバランスがとれなかったことが考慮されたのかもしれない。しかし伊集院は元帥となってからそれほど長く生きなかった。

伊集院五郎は大正10(1921)年1月13日死去。満68歳。元帥海軍大将正二位勲一等功一級男爵。

おわりに

伊集院五郎はその軍歴のほとんどを軍令部で過ごしており、徹頭徹尾縁の下の人であったと言えるでしょう。元帥待遇が不当であったとは言いませんが、誰もが認めるようなわかりやすい戦功がないことも事実です。

次回は上村彦之丞です。ではまた次回お会いしましょう。

(カバー画像は留学時代に乗り組んだ英艦トライアンフ)

附録(履歴)

嘉永 5(1852). 9.27 生

明 4(1871). 9.24 海軍兵学寮幼年学舎生徒

明 4(1871). 7. 9 雲揚乗組

明 9(1876). 9. 5 筑波乗組

明10(1877).11. 9 英国留学

明12(1879). 8.16 英 Triumph 乗組

明13(1880).10. 4 英 Triumph 航海士

明15(1882). 1.22 英 Triumph 退艦

明15(1882).10. 1 英海軍大学校入学

明16(1883). 6. 英海軍大学校卒

明16(1883).11.27 海軍中尉

明17(1884). 5. 浪速・高千穂・畝傍三艦武器監督

明18(1885). 6.20 海軍大尉

明18(1885).12.26 浪速乗組

明19(1886). 6.26 帰国

明19(1886). 7.14 参謀本部海軍部第一局課員

明21(1888). 5.14 海軍参謀本部第一局員

明22(1889). 3. 9 海軍参謀部第一課員

明22(1889). 5.27 千代田回航委員(英国出張被仰付)

明23(1890). 1.10 千代田副長心得

明23(1890).10.16 海軍少佐 千代田副長

明24(1891). 4.11 帰国

明25(1892). 6. 3 常備艦隊参謀

明26(1893). 3.13 海軍参謀部第二課員

明26(1893). 5.20 海軍軍令部第一局局員

明27(1894). 6. 7 海軍軍令部第一局局員・戦時大本営参謀官

明27(1894). 7.13 海軍軍令部第二局長心得・戦時大本営参謀官

明27(1894).12. 7 海軍大佐 海軍軍令部第二局長・戦時大本営参謀官

明28(1895). 6. 4 海軍軍令部第一局長

明30(1897).12.27 海軍軍令部第一局長兼第二局長

明31(1898). 3. 4 海軍軍令部第一局長

明31(1898).11.10 海軍軍令部次長心得

明32(1899). 9.26 海軍少将 海軍軍令部次長/海軍将官会議議員

明35(1902). 3.17 常備艦隊司令官

明36(1903). 9. 5 海軍中将 海軍軍令部次長/海軍将官会議議員

明39(1906). 1. 9 海軍艦政本部長

明39(1906).11.22 第二艦隊司令長官

明40(1907). 9.21 男爵

明41(1908). 5.26 第一艦隊司令長官

明41(1908).10. 8 第一艦隊司令長官/聯合艦隊司令長官

明41(1908).11.20 第一艦隊司令長官

明42(1909).12. 1 海軍軍令部長/海軍将官会議議員

明43(1910).12. 1 海軍大将

大 3(1914). 4.22 軍事参議官

大 6(1917). 5.26 元帥

大10(1921). 1.13 死去

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?