軍令部総長伝(1) 伊藤雋吉

歴代の海軍軍令部長・軍令部総長をとりあげます。今回は伊藤雋吉です。

総説は以下の記事になります。

金剛艦長

伊藤雋吉(「しゅんきち」とも)は天保11(1840)年3月28日に丹後国田辺藩士の家に生まれた。現在の京都府舞鶴市に属するが軍港で知られる東舞鶴ではなく、城下町で商港の西舞鶴になる。戊辰戦争には直接参加せず、維新後に東京に出て大村益次郎に兵学を学んだ。その後兵部省に出仕するがはじめは文官として教官などをつとめていた。明治4(1871)年9月14日に海軍少佐に任官し、薩摩から献納された軍艦春日の艦長をつとめるのと同時に海軍省水路局にも属して測量にあたる。同じく薩摩から献納された日進の副長に転じて明治5(1872)年8月2日に海軍中佐に進級した。実務経験に乏しい伊藤が主力軍艦の副長や艦長を任されているのは当時の日本海軍の人材不足を表している。

ついで艦長を任されたコルベット筑波はもっぱら兵学校生徒の練習に用いられた。第4期生になる生徒47名を乗せて遠洋航海のため品川沖を出航したのは明治8(1875)年11月6日だった。咸臨丸以来15年ぶりとなる日本軍艦の海外訪問となる。太平洋を横断してサンフランシスコで越年し、ホノルルを経て帰国したのは明治9(1876)年3月14日である。これが最初の遠洋航海とされている。

帰国した後は筑波をおりて海軍兵学校の職務に専念する。このあいだに西南戦争が起こり、終結した。海軍兵学校の次長に昇格するが、翌年、イギリスから新造のコルベット金剛が到着するとその艦長に補せられた。金剛は西南戦争前、佐賀の乱で海軍力の不足を痛感した日本が維新後はじめて明確な方針のもとにイギリスに発注した3隻の軍艦の1隻でまさに虎の子だった。まもなく明治11(1878)年11月21日に海軍大佐に進級し、金剛艦長を3年つとめて戦力化に尽力した。

海軍参謀部長

海軍兵学校長をつとめていた明治15(1882)年6月6日に海軍少将に進級する。まもなく、現役の海軍少将のまま共同運輸会社の社長に就任する。共同運輸会社は渋沢栄一らが発起人となって設立した半官製の商船会社で、圧倒的なシェアを持っていた三菱財閥の商船会社に対抗した。両社は激しいサービス競争と値下げ競争を繰り広げたが採算を度外視したため経営は厳しく共倒れが危惧されるに至る。ちょうど三菱財閥の総帥である岩崎弥太郎が亡くなり、両社のあいだで協定が成立し、やがて合併して日本郵船となる。伊藤は社長を退任して海軍に戻り横須賀の造船所長に補せられた。

明治19(1886)年には東京の海軍省で艦船の整備を担当する艦政局長に補せられた。このころは朝鮮情勢を巡って清国と対立することがあったが陸軍力でも海軍力でもかなわず、まずは軍備増強につとめることが求められた。しかしその一方、国内では憲法の施行にともない議会が発足して予算の協賛権を握った。議会はまず国力の回復を主張して国民負担の軽減を求め、軍備増強を求める政府と対決した。この対立はこの後も尾を引き、軍備増強は思うに任せなかった。

実戦力の整備はすすまなかったが、組織の整備は進められた。作戦をつかさどる軍令組織について、皇族の参軍の下に陸軍参謀本部と海軍参謀本部を並立させるという形が明治21(1888)年にとられていたが、事実上陸軍が独占する参軍の下に置かれた海軍は反発し、わずか1年も経たずに廃止される。海軍参謀本部は海軍大臣の隷下に置かれて海軍参謀部と改称した。明治17(1884)年の海軍軍事部以来一貫して海軍軍令組織の長をつとめてきた仁礼景範は横須賀鎮守府に転出し、伊藤が海軍参謀部長に補せられることになる。なぜ仁礼が交代したのか、伊藤が後任になったかは判然としない。仁礼の横須賀転出は栄転ともいえそれほど不思議ではない。しかし伊藤はどちらかといえば教育・艦船畑で軍令は専門外である。本来は次代のホープとされた伊東祐亨、井上良馨、有地品之允などに引き継がれるはずだったが、いったん仁礼と伊東らのあいだの世代にあたる伊藤が海軍参謀部長を任されたのではないか。組織の新規立ち上げにあたって作戦立案能力よりも組織運営能力が重視されたのかもしれない。伊藤は2か月で海軍参謀部長を有地に譲り、海軍省艦政局を改編した第二局長に復帰した。

海軍次官

明治23(1890)年に海軍次官の樺山資紀が海軍大臣に就任することになり、その後任に伊藤があてられた。伊藤はその後、仁礼景範、西郷従道大臣の下でも次官をつとめ在任期間は8年を越えることになる。同年9月24日には海軍中将に進級した。軍備増強を巡る政府と議会の対立は変わらず、理解を示さない議会に業を煮やした樺山大臣は「いま日本が独立を保っていられるのは藩閥のおかげ」といわゆる蛮勇演説をやってのけ、次の内閣に残れなかった。後任となった仁礼大臣も議会の同意は得られず、明治天皇の詔勅によってかろうじて成立させた。責任をとる形で仁礼は西郷に交代する。大臣交代の直後、海軍参謀部は海軍省から独立して海軍軍令部に変わる。

伊藤は海軍省の筆頭局である軍務局長を兼ねていた。樺山大臣の時代に山本権兵衛大佐が海軍大臣官房主事(のちの先任副官に相当)に補せられると、本来はナンバースリーであるはずの山本が次官の伊藤をさしおいて影響力を発揮する。西郷大臣、伊藤次官、山本海軍省主事(明治26(1893)年改称)という体制で日清戦争を迎える。戦時中に山本が海軍少将に進級し、伊藤が兼ねていた海軍省軍務局長に移った。日清戦争の功績により明治28(1895)年8月20日に男爵を授けられて華族に列せられた。明治30(1897)年4月1日には海軍省司法部長を兼ねることになり、それにあわせて主理を兼ねた。主理はのちの海軍法務官に相当する文官としての官名である。この時点で海軍中将・主理・海軍次官の三種類の官をあわせもった。

明治31(1898)年11月8日に山本権兵衛が海軍大臣に就任した。追い抜かれた形になった伊藤は次官を斎藤実に譲り、海軍将官会議議員にいちどは移ったが、明治32(1899)年7月18日に予備役に編入されて現役を離れた。同日付で貴族院議員に勅選される。明治36(1903)年3月28日には満63歳に達して後備役に編入され、明治41(1908)年3月28日に退役となった。

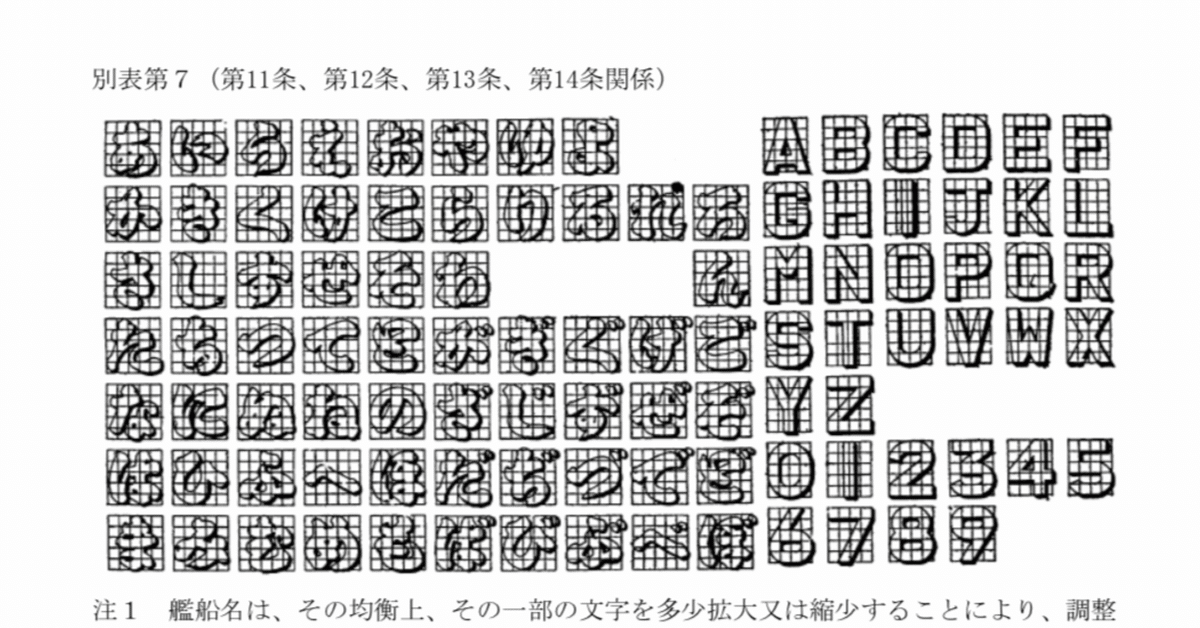

伊藤は能書家として知られており、いろは48文字を半紙に書いたものを海軍艦艇の艦尾に記したひらがなの艦名に使っていた(真鍮板を文字の形に切り抜いたものを貼っていた)。この慣習は海上自衛隊にも引き継がれ、現在も継続している。

伊藤雋吉は大正10(1921)年4月10日に死去。享年82、満81歳。海軍中将正二位勲一等功三級男爵。

おわりに

伊藤雋吉は明治海軍を語る上でははずせない人物の一人なのですが、日露戦争前に現役を離れたこともあってあまり知られていません。軍人というより優秀な軍官僚だったのでしょう。

誤りというわけではありませんが、ウィキペディアの伊藤の項目、栄典の欄には位階が従三位までしか記載されていませんが、項目冒頭には最終の位階として正二位としています。何が出典なのだろうと見てみると、伊藤の生地舞鶴に建立された顕彰碑の碑文によるそうな。いや、そんなものに頼らなくても死没日がわかればその直後の官報に「官吏逝去」記事があるからそれを見れば官位等級爵がはっきり記載されてるんですよね。「彙報・官庁事項」を参照すればいいのです。

◎官吏薨去及死去 退役海軍中将正二位勲一等功三級男爵伊藤雋吉ハ一昨十日薨去シ(以下引用者略)

有地品之允、井上良馨についてはすでに記事がありますのでそちらを参照ください。

次回は中牟田倉之助です。ではまた次回お会いしましょう。

(カバー画像は昭和44年海上自衛隊達第55号「艦船等の塗粧及び着標に関する達」記載の書体)

付録(履歴)

天保11(1840). 3.28 生

明 4(1871). 9.14 海軍少佐 春日艦長/海軍省水路局分課

明 5(1872). 3. 8 日進副長

明 5(1872). 8. 2 海軍中佐

明 5(1872). 8.12 筑波艦長

明 7(1874). 6.12 海軍兵学寮出勤/筑波艦長

明 9(1876). 9.12 海軍兵学校監学課長兼教務課副長

明10(1877).10.31 海軍兵学校次長兼監学課長

明11(1878). 4.29 金剛艦長

明11(1878).11.21 海軍大佐

明14(1881). 6.17 海軍兵学校長

明15(1882). 6. 6 海軍少将

明15(1882).10.20 共同運輸会社社長

明18(1885). 4.23 横須賀造船所長/横須賀鎮守府次官

明19(1886). 1.29 海軍省艦政局長兼購買委員長

明19(1886). 2. 4 海軍省艦政局長兼購買委員長/将官会議議員

明19(1886). 5.10 海軍省艦政局長兼督買部長/将官会議議員

明20(1887). 9.28 海軍省艦政局長兼督買部長/将官会議幹事

明21(1888). 2. 3 海軍省艦政局長/将官会議幹事

明22(1889). 3. 8 海軍参謀部長/将官会議議員

明22(1889). 5.15 海軍省第二局長

明23(1890). 5.21 海軍次官

明23(1890). 9.24 海軍中将 海軍次官・海軍将官会議議員

明26(1893). 5.20 海軍次官・海軍省軍務局長/海軍将官会議議員

明26(1893). 9.12 海軍次官・海軍省軍務局長/海軍将官会議議員・海軍軍令部御用取扱

明28(1895). 3. 8 海軍次官・海軍将官会議議員・海軍軍令部御用取扱

明28(1895). 3.25 海軍次官・海軍将官会議議員

明28(1895). 8.20 男爵

明30(1897). 4. 1 海軍中将・主理 海軍次官・海軍将官会議議員/海軍省司法部長

明31(1898).10.11 海軍中将 海軍次官・海軍将官会議議員

明31(1898).11. 8 海軍将官会議議員

明32(1899). 7.18 予備役被仰付 貴族院議員

明36(1903). 3.28 後備役被仰付

明41(1908). 3.28 退役被仰付

大10(1921). 4.10 死去

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?