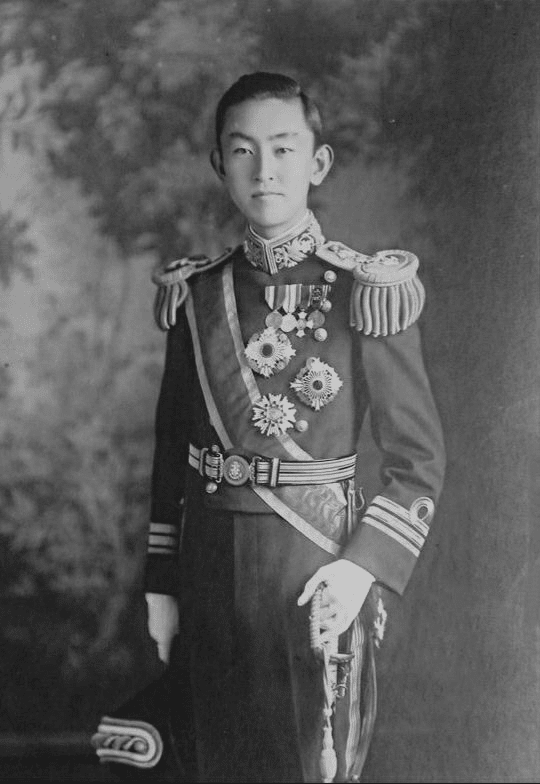

海軍皇族軍人伝(4) 久邇宮朝融王

海軍軍人となった皇族をとりあげます。今回は久邇宮朝融王です。

総説と個別の伝を立てるまでもなさそうな皇族あるいは皇族が臣籍降下した華族出身の海軍軍人は以下の記事にまとめました。

前回の記事は以下になります。

八雲砲術長

朝融王は明治34(1901)年2月2日に久邇宮邦彦王の長男として誕生した。父邦彦王は当時陸軍中尉で陸軍大学校の学生だった。学習院に入学するときの身体検査で色弱気味と診断される。母俔子妃(島津家出身)から遺伝したとみられる。大正7(1918)年に妹である良子女王が皇太子妃に内定してまもなく、江田島の海軍兵学校に入校した。生徒時代でも皇族については成績が公表されることはない。通常成績順とされる生徒の序列でも皇族は常に先頭に位置した。大正10(1921)年7月16日に卒業して海軍少尉候補生を命じられたときにも同期の第49期生176名の筆頭は華頂宮博忠王、朝融王は次席だった。実質的な首席は三位に位置した松浦義である。卒業後は巡洋艦出雲でパナマ運河経由ヨーロッパまで往復する遠洋航海をおこなった。このときの練習艦隊は出雲と八雲で編成され、司令官は斎藤半六だった。遠洋航海のあとは巡洋戦艦霧島に配属され、大正11(1922)年5月25日には海軍少尉に任官した。戦艦山城乗組、戦艦伊勢乗組、砲術学校と水雷学校の普通科学生を終えてふたたび山城乗組に補せられて大正13(1934)年12月1日に海軍中尉に進級する。

朝融王が兵学校生徒だったあいだに良子女王と皇太子の婚約が正式に発表された。しかし久邇宮家に色覚異常があることからこれを問題視する者が現れた。筆頭元老の山縣有朋もそのひとりだった。父親である邦彦王は激しく抵抗した。いったん勅許を得て成立した婚約を破棄するのは人倫にもとるものだとして、あくまで婚約履行を求めた。結局、宮内省は「婚約は予定通り」という事情を知らないものには意味不明の発表をおこない、婚約に変更がないことを示した。山縣は騒動の責任を負うとして隠退し事実上失脚した。関東大震災で延期されたが良子女王は無事に皇太子と結婚し、朝融王は将来の昭和天皇の義兄となる。しかし今度は朝融王自身の婚約が問題となる。朝融王は酒井伯爵令嬢と婚約していたがこれを破棄しようとした。かつて久邇宮家は勅許をたてに婚約破棄を阻止したが、今度は勅許を得ている婚約を一方的に破棄しようとした。酒井家側には落ち度はなかったが結局酒井家のほうから辞退するという形で決着した。朝融王は義兄である摂政から訓戒をうける。のち朝融王は伏見宮博恭王の女知子女王と結婚し、博恭王の婿になる。博恭王はかつて長男の博義王について「参謀なんかにしてはいけない。本当の船乗りに育ててほしい」と要望していたという話があり、朝融王についても同じ方針で望んだらしい。朝融王自身は舅の厳しさについて同期生や周囲に愚痴をこぼしていたという。

戦艦長門乗組、敷設艦阿蘇分隊長ののち、大正15(1926)年12月1日に海軍大尉に進級して砲術学校の高等科学生を命じられた直後に代替わりがあり朝融王は天皇の義兄となった。昭和3(1928)年度には戦艦陸奥分隊長をつとめたが年度末には海軍軍令部出仕として艦隊をおりる。この間、昭和4(1929)年1月に邦彦王が亡くなり朝融王が久邇宮を継承した。2年間の海軍大学校甲種学生(第30期生)を終えて昭和7(1932)年12月1日に海軍少佐に進級すると艦隊に戻り戦艦榛名副砲長、巡洋艦木曽砲術長、装甲巡洋艦八雲砲術長を歴任した。八雲では東南アジア、オーストラリア、ハワイを巡る遠洋航海をおこなった。練習艦隊は八雲と浅間で編成され、中村亀三郎司令官が率い、海兵62期、海機43機、海経22期生の候補生が乗り組んだ。

高雄海軍航空隊司令

帰国後、軍令部部員として第一課(いわゆる作戦課)で勤務した。舅の博恭王が「してはいけない」とした参謀勤務であるが、いまや博恭王が軍令部総長だった。日中戦争がはじまると大本営参謀を兼ねるが、昭和12(1937)年12月1日に海軍中佐に進級すると戦艦長門砲術長に補せられる。この年、長門は艦隊を離れていたが日本を代表する戦艦の砲術長を任されたのは晴れがましかったことだろう。翌年は横浜航空隊の副長に移る。通称浜空と呼ばれた横浜航空隊は飛行艇を運用する部隊だった。一貫して砲術畑の朝融王にとって初めての航空関係の勤務だったが、このあとは航空部隊への配属が多くなる。

昭和14(1939)年10月、中国大陸中央の漢口に進出していた第一聯合航空隊が中国空軍の奇襲をうけ塚原二四三司令官が重傷、幕僚も多数死傷するという事件が起こる。朝融王は補充の参謀として大陸に向かい、塚原司令官の後任となった桑原虎雄を補佐することになる。しかしそれも短期間で、昭和14(1939)年11月15日に海軍大佐に進級するとまもなく帰国して装甲巡洋艦八雲艦長に補せられた。その後、陸上攻撃機を装備する木更津航空隊司令に補せられる。木更津航空隊は日中戦争に出征していたがこの時期には内地に帰還して主に訓練にあたっていた。木更津空司令のあいだに太平洋戦争がはじまる。

朝融王が出征したのは高雄航空隊司令としてだった。開戦時、高雄空は台湾からフィリピン攻撃をおこなっていたが朝融王が司令に発令されたときにはフィリピンに移ってバターンとコレヒドールに籠る米軍に最後の攻撃をしようとしていた。その後、チモールからオーストラリアのダーウィン空襲を実施している。秋に内地に帰還し、昭和17(1942)年12月1日に海軍少将に進級して以降は内地で聯合航空隊司令官として搭乗員の訓練にあたった。昭和20(1945)年5月1日に海軍中将に進級するがそのまま終戦となり、昭和20(1945)年11月30日に予備役に編入される。同期生と比べても中佐まではほぼ同等の進級速度だったが大佐から明らかに早くなり、同期生の中でただひとり中将にまで至った。日本国憲法施行後の昭和22(1947)年10月14日に皇籍を離脱し、久邇朝融を名乗った。昭和34(1959)年12月7日に死去。享年59、満58歳。海軍中将大勲位功四級。

おわりに

朝融王は太平洋戦争で実働していた皇族で唯一の海軍将官になります。他には高松宮が現役でしたが直宮の高松宮と一般皇族の朝融王では扱いに差があったのは致し方ありません。事実上唯一のサンプルなのです。

次回は高松宮宣仁親王です。ではまた次回お会いしましょう。

(カバー画像は朝融王が艦長をつとめた一等海防艦八雲)

付録(履歴)

明34(1901). 2. 2 誕生

大10(1921). 7.16 海軍少尉候補生 出雲乗組

大11(1922). 4. 8 霧島乗組

大11(1922). 5.25 海軍少尉 勲一等旭日桐花大綬章 山城乗組

大11(1922).11. 1 伊勢乗組

大12(1923).12. 1 海軍砲術学校普通科学生

大13(1924). 4. 1 海軍水雷学校普通科学生

大13(1924). 7. 4 山城乗組

大13(1924).12. 1 海軍中尉

大14(1925). 5. 1 長門乗組

大14(1925).12. 1 阿蘇分隊長

大15(1926).12. 1 海軍大尉 海軍砲術学校高等科学生

昭 2(1927).12. 1 陸奥分隊長

昭 3(1928).12.10 海軍軍令部出仕

昭 5(1930).12. 1 海軍大学校甲種学生

昭 7(1932). 5.25 大勲位菊花大綬章

昭 7(1932).12. 1 海軍少佐 榛名副砲長兼分隊長

昭 8(1933). 9.15 海軍軍令部出仕

昭 8(1933).11.15 木曽砲術長

昭 9(1934). 7.19 八雲砲術長

昭10(1935). 8. 1 軍令部出仕兼部員

昭11(1936).12. 1 軍令部出仕兼部員(第一部第一課)

昭12(1937).11.20 軍令部出仕兼部員(第一部第一課)・大本営海軍参謀

昭12(1937).12. 1 海軍中佐 長門砲術長

昭13(1938).12. 1 横浜海軍航空隊副長

昭14(1939).10.10 第一聯合航空隊参謀

昭14(1939).10.18 第一聯合航空隊参謀/支那方面艦隊司令部附

昭14(1939).11.15 海軍大佐

昭15(1940). 1.10 横須賀鎮守府附

昭15(1940). 7. 9 八雲艦長

昭15(1940).11. 1 木更津海軍航空隊司令

昭17(1942). 3.20 高雄海軍航空隊司令

昭17(1942). 4. 4 功四級金鵄勲章

昭17(1942).10. 5 南西方面艦隊司令部附

昭17(1942).10.21 軍令部出仕

昭17(1942).11. 1 海軍少将

昭18(1943). 4. 1 第十九聯合航空隊司令官

昭19(1944). 9.29 練習聯合航空総隊司令部附

昭19(1944).10. 1 第二十聯合航空隊司令官

昭20(1945). 5. 1 海軍中将

昭20(1945). 8.25 軍令部出仕

昭20(1945).10.15 海軍省出仕

昭20(1945).11.30 予備役被仰付

昭22(1947).10.14 皇籍離脱

昭34(1959).12. 7 死去

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?