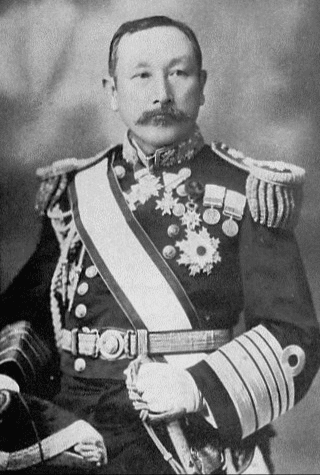

海軍軍人伝 大将(2) 瓜生外吉

これまでの海軍軍人伝で取り上げられなかった大将について触れていきます。今回は瓜生外吉です。

前回の記事は以下になります。

扶桑艦長

瓜生外吉は安政4(1857)年1月2日に、加賀金沢藩の支藩である大聖寺藩士の家に生まれた。維新後、東京築地にあった海軍兵学寮に入寮する。3年近く学んだ18歳でアメリカ留学を命じられたのはもともと海軍に入る前から英語を学んでいてキリスト教に入信していたことが考慮されたのだろう。アナポリスにあるアメリカ海軍兵学校に入校してアメリカ人と生活をともにした。当時、日本海軍から他にもアナポリスに留学したものがいたが無事に卒業できたものは少ない。中には在学中に自ら命を断ったケースもあった。瓜生も苦労しただろうが卒業にこぎつけ、帰国したときには24歳になっていた。明治14(1881)年11月2日に海軍中尉に任官し、しばらくは古巣の築地海軍兵学校に通ったがやがて練習船摂津に配属された。明治15(1882)年9月28日には早くも海軍大尉に進級した。海軍兵学校の第3期から第5期生あたりに相当する。摂津で分隊長に昇格してコルベット海門に移った。

扶桑分隊長のあと、海軍大臣伝令使に補される。のちの秘書官に相当し当時の海軍大臣は西郷従道だったがちょうどこの時期から欧米の視察旅行に出ることになり、瓜生は同行せず3か月で大臣伝令使を外れる。前年に設置された海軍将官会議の書記に移った。海軍将官会議は海軍将官若干名を議員として海軍に関する重要事項を審議するとされたがその議題は海軍大臣から下付されるとして具体的には決まっておらず、その活動はほとんど知られていない。

明治20(1887)年10月25日に海軍少佐に進級して参謀本部海軍部に勤務する。当時は海軍の軍令機構が模索期にあって組織はしばしば変わった。海軍参謀本部が廃止されると艦隊に出て巡洋艦浪速副長、ついで砲艦赤城艦長をつとめた。明治24(1891)年12月14日に海軍大佐に進級(当時は海軍中佐の階級はなかった)して横須賀海兵団長に補された。その後はフランス駐在公使館附武官としてパリに勤務する。日清戦争を挟んで前後4年間つとめた。この間にフランスが三国干渉に参加しているが一介の武官にすぎない瓜生にはいかんともし難かった。

帰国した瓜生は巡洋艦秋津洲艦長を経て装甲艦扶桑艦長に補された。明治30(1897)年10月29日、愛媛県伊予灘に停泊していた扶桑は悪天候で錨鎖を切られ、風に押されて漂流し巡洋艦松島と衝突した。松島の艦首衝角で船腹に穴を開けられて浸水、扶桑は沈没着底してしまう。艦長の瓜生はその責任を問われ軽禁固3ヶ月の判決を受け、服役後は佐世保鎮守府軍港部長に補せられた。軍港部長はのちの港務部長と艦船部長を合わせたような役職で軍港における日常の港務と所属艦船の保安整備を担当した。のち巡洋艦松島艦長に補せられる。松島は扶桑が衝突して沈没した事故の相手で瓜生にとっては因縁があった。幸い、松島艦長は短期間で新鋭戦艦八島艦長に移る。

第二艦隊司令官

明治33(1900)年5月21日に海軍少将に進級する。扶桑の沈没事故による進級遅れなどの影響はみられない。海軍軍令部で作戦を担当する第一局長をつとめて来るべきロシアとの戦争に備えた。常備艦隊司令官は司令長官の下で艦隊の一部を指揮するもので、上官である司令長官ははじめ角田秀松だったがまもなく日高壮之丞に代わった。日露戦争がほぼ避けられなくなり艦隊が戦時体制に移行すると第二艦隊司令官に補された。司令長官は上村彦之丞で、その下で防護巡洋艦からなる第四戦隊を指揮した。開戦冒頭の仁川沖海戦で瓜生は第二艦隊の一部部隊を率いて陸軍部隊を上陸させるとともに方面のロシア艦隊を無力化した。明治37(1904)年6月6日に海軍中将に進級し、翌年の日本海海戦ではバルチック艦隊の護衛艦低や附属艦船と交戦した。

終戦後、平時体制に復帰すると対馬に置かれた竹敷要港部司令官に補せられる。竹敷は対馬海峡の中央に位置する重要拠点だったが日露戦争後は価値が下がっていた。1年つとめて佐世保鎮守府司令長官に親補される。この間、勲功により男爵を授けられて華族に列せられた。佐世保鎮守府を退任すると若い時期を過ごしたアメリカを訪問した。帰国すると横須賀鎮守府司令長官に親補され、後世からみると異例ともいえる3年間つとめた。退任直前の大正元(1912)年10月6日に海軍大臣の斎藤実と並んで海軍大将に親任された。これは大正天皇に代替わりしてはじめての海軍大将親任であった。

横須賀鎮守府を退任するとそのまま待命となり翌大正2(1913)年5月31日に予備役に編入されて56歳で現役を離れた。大正11(1922)年に後備役に編入され、同じ年の7月に貴族院議員の男爵議員の補欠選挙に当選する。昭和2(1927)年には退役となり、79歳に達した昭和11(1936)年には宮中で杖を使うことを許された。

瓜生外吉は昭和12(1937)年11月11日に死去した。享年81、満80歳。海軍大将正二位勲一等功二級男爵。

おわりに

瓜生外吉も徹頭徹尾目立たない人物ですね。しばらくはそういう人物が続きますのでご覚悟ください。それでも海軍大将には無能ではなれないので仕事はできたのでしょう。クリスチャンだったことで一部からあまり良く思われなかったという話もあるようです。

ではまた次回お会いしましょう。

(カバー画像は瓜生が艦長をつとめた装甲艦扶桑)

附録(履歴)

安政 4(1857). 1. 2 生

明 5(1872). 9. 2 海軍兵学寮生徒

明 8(1875). 6. 9 米国留学

明14(1881).10. 2 帰朝

明14(1881).11. 2 海軍中尉

明14(1881).11. 8 海軍兵学校出勤

明15(1882). 2. 8 摂津乗組/海軍兵学校出勤

明15(1882). 9. 8 海軍大尉

明17(1884). 2.23 摂津乗組

明17(1884).10.23 摂津分隊長

明18(1885). 4.27 海門臨時乗組

明18(1885). 8.25 海門分隊長心得

明18(1885). 9.24 海門分隊長

明19(1886). 2. 6 扶桑分隊長

明19(1886). 7.14 海軍大臣伝令使

明19(1886).10.15 待命被仰付

明19(1886).12.28 海軍将官会議書記

明20(1887).10.25 海軍少佐

明20(1887).10.27 参謀本部海軍部第三局第二課長

明21(1888). 3. 5 参謀本部海軍部第三局第二課長兼編纂課長

明21(1888). 5.14 海軍参謀本部第一局員兼編纂課長

明22(1889). 3. 9 旧海軍参謀本部残務取扱

明22(1889). 5. 2 休職被仰付

明22(1889). 5.15 浪速副長

明24(1891). 7.23 赤城艦長

明24(1891).12.14 海軍大佐 横須賀鎮守府海兵団長

明25(1892). 7.26 海軍参謀部出仕

明25(1892). 9. 5 仏国駐在帝国公使館附海軍武官

明29(1896). 4.13 仏国駐在帝国公使館附海軍武官/造船造兵監督官

明29(1896). 8.31 帰朝被仰付

明30(1897). 1.27 秋津洲艦長

明30(1897). 6. 1 扶桑艦長

明30(1897).12.28 待命被仰付

明31(1898). 4. 5 禁錮三月

明31(1898). 7. 4 佐世保鎮守府軍港部長

明32(1899). 2. 1 松島艦長

明32(1899). 6.17 八島艦長

明33(1900). 5.21 海軍少将 海軍軍令部第一局長

明35(1902). 4.10 常備艦隊司令官

明36(1903).12.28 第二艦隊司令官(第四戦隊)

明37(1904). 6. 6 海軍中将

明38(1905).12.20 竹敷要港部司令官

明39(1906).11.22 佐世保鎮守府司令長官

明40(1907). 9.21 男爵

明42(1909). 3. 1 海軍将官会議議員

明42(1909). 4. 8 米国出張被仰付

明42(1909).12. 1 横須賀鎮守府司令長官/海軍将官会議議員

大元(1912).10.16 海軍大将

大元(1912).12. 1 待命被仰付

大 2(1913). 5.31 予備役被仰付

大11(1922). 1. 2 後備役被仰付

大11(1922). 7.15 貴族院議員

昭 2(1927). 1. 2 退役被仰付

昭12(1937).11.11 死去

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?