聯合艦隊司令長官伝 (12)有馬新一

歴代の聯合艦隊司令長官について書いていますが、前身の常備艦隊や聯合艦隊常設化以前の第一艦隊司令長官もとりあげます。今回は有馬新一です。

総説の記事と、前回の記事は以下になります。

八島回航委員長

有馬新一は嘉永4(1851)年1月26日、薩摩藩士の簗瀬家に生まれた。戊辰戦争に従軍したあと、同郷の山本権兵衛や日高壮之丞とともに東京築地の海軍兵学寮に入寮する。実習のためコルベット筑波に乗り組んで明治7(1874)年11月1日に海軍少尉補を命じられた。明治8(1876)年から翌年にかけて筑波は北米方面に航海し、さらに西南戦争に従軍した。戦時中の明治10(1877)年6月8日に海軍少尉に任官した。

戦後はコルベット金剛に移って明治11(1878)年12月27日に海軍中尉に進級した。筑波に戻って明治14(1881)年12月17日に海軍大尉に進級し、明治15(1882)年3月から10月にかけて海軍兵学校第9期生を乗せて練習遠洋航海を行ない、シンガポール、蘭印、オーストラリア、ニュージーランドを訪れた。コルベット天龍副長、碇泊練習艦摂津副長、装甲フリゲート扶桑副長を経験して明治19(1886)年4月7日に海軍少佐に進級する。なお、明治9(1876)年に少尉補を命じられたときにはまだ簗瀬姓だったが遅くとも明治18(1885)年には有馬を名乗っているのでこの間に有馬家の養子となっていることがわかる。有馬家は生家である簗瀬家と同じ薩摩藩士の家柄だ。

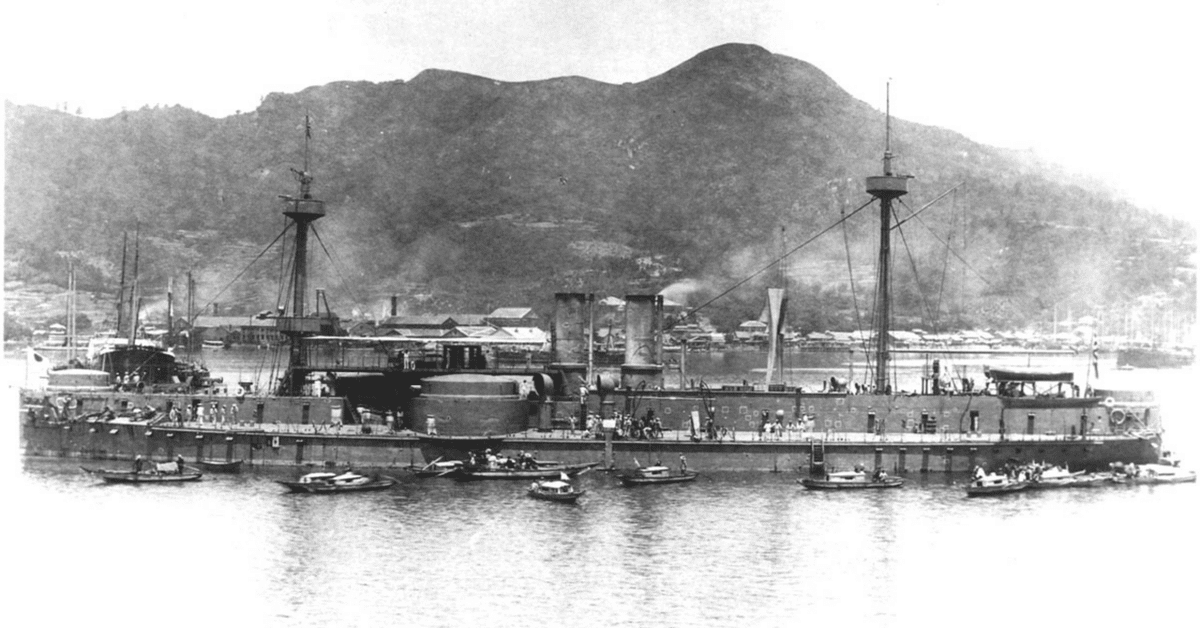

砲艦天城艦長、コルベット武蔵艦長を歴任し、海軍兵学校の運用術教官として広島県江田島に移転したばかりの仮校舎で1年を過ごした。その後、東京の海軍参謀部第二課長に移り明治23(1890)年9月17日に海軍大佐(当時海軍中佐の階級はない)に進級した。この職に3年間とどまってから佐世保海兵団長をつとめ、コルベット金剛艦長で日清戦争を迎えたが、当時すでに金剛は時代遅れとなっており敵艦隊と直接交戦することはなく旅順作戦などを支援した。主隊の巡洋艦厳島艦長に移って威海衛攻略や台湾海峡の澎湖諸島攻略に従事したあと、捕獲した清国戦艦鎮遠を日本に回航した。さらに橋立艦長として台湾本島の平定作戦に参加する。戦後は、自ら日本に運んで艦隊に編入するべく修理整備をおこなっていた鎮遠の艤装委員長をつとめたあと、イギリスで建造されていた戦艦八島を受領するために渡英し、これまた日本まで無事に連れ帰った。

第一艦隊司令長官

明治30(1897)年12月27日に海軍少将に進級し、対馬の竹敷要港部司令官をつとめたあと、横須賀鎮守府司令官に補せられる。要港部司令官は要港部の長だが、鎮守府司令官は鎮守府の一部の指揮官で鎮守府全体の長ではない。明治33(1900)年には東郷平八郎長官の下で一部の部隊を指揮する常備艦隊司令官に転じた。その後、海軍艦政本部長に移り、明治35(1902)年9月24日に海軍中将に進級して日露戦争の開戦をみた。

日露戦争の前半は東京で艦政本部長として艦船や兵器の整備や供給にあたり、旅順が陥落すると旅順に移った柴山矢八のあとを継いで呉鎮守府司令長官に親補された。呉は日本海軍における造船のメッカで重要な策源地である。

戦後は佐世保鎮守府司令長官を1年弱つとめたあと、主力艦隊である第一艦隊司令長官に親補された。1年半の在職期間のうち明治40(1907)年9月21日に男爵を授けられ華族に列せられた。艦隊をおりたあとは海軍教育本部長に補せられたが3ヶ月で待命となる。半年待って佐世保鎮守府司令長官にふたたび親補されたが、これも9ヶ月で交代しており、体調に不安があったことがうかがわれる。

有馬新一は明治42(1909)年12月6日死去。満58歳。海軍中将正三位勲一等功二級男爵。

おわりに

有馬新一は同期生の山本や日高に比べるとやや進級は遅いものの、薩摩出身ということもあり、充分大将にもなれるだけの閲歴だったと思いますが早くに亡くなってしまいました。

次回は伊集院五郎です。ではまた次回お会いしましょう。

(カバー画像は回航委員長や艤装員長をつとめた鎮遠)

附録(履歴)

嘉永 4(1851). 1.26 生

明 4(1871). 9.24 海軍兵学寮入寮

明 7(1874).10.16 筑波乗組

明 7(1874).11. 1 海軍少尉補

明 9(1876). 9.27 海軍兵学校出勤(砲術掛)

明10(1877). 2.22 筑波乗組

明10(1877). 6. 8 海軍少尉

明10(1877).10. 1 海軍兵学校出勤(砲術掛)

明11(1878). 5. 2 金剛乗組

明11(1878).12.27 海軍中尉

明14(1881). 8. 6 筑波乗組

明14(1881).12.17 海軍大尉

明17(1884).12. 4 筑波砲術長

明17(1884).12.17 天龍副長

明18(1885). 8. 6 摂津副長

明19(1886). 1.31 扶桑副長心得

明19(1886). 4. 7 海軍少佐

明19(1886). 4. 9 扶桑副長

明20(1887). 7.11 天城艦長

明20(1887).10.27 武蔵艦長心得

明22(1889). 5.15 海軍兵学校運用術教官/天龍艦長心得

明23(1890). 5.13 海軍参謀部第二課長心得

明23(1890). 9.17 海軍大佐 海軍参謀部第二課長

明26(1893). 5.20 佐世保鎮守府海兵団長

明26(1893). 9.12 金剛艦長

明27(1894).12.17 厳島艦長

明28(1895). 6. 5 鎮遠回航委員長

明28(1895). 7.25 橋立艦長

明28(1895).12.27 鎮遠艤装員長

明29(1896). 7.24 八島回航委員長(英国出張被仰付)

明29(1896).12.11 八島艦長

明30(1897).11.30 帰着

明30(1897).12.27 海軍少将 竹敷要港部司令官

明31(1898). 5.14 横須賀鎮守府司令官

明32(1899). 6.17 横須賀鎮守府艦隊司令官/横須賀鎮守府司令官

明33(1900). 5.20 常備艦隊司令官

明34(1901). 7. 3 海軍艦政本部長/海軍将官会議議員

明35(1902). 5.24 海軍中将

明36(1903).10.27 海軍艦政本部長/海軍教育本部長/海軍将官会議議員

明38(1905). 1. 7 呉鎮守府司令長官

明39(1906). 2. 2 佐世保鎮守府司令長官

明39(1906).11.22 第一艦隊司令長官

明40(1907). 9.21 男爵

明41(1908). 5.26 海軍教育本部長/海軍将官会議議員

明41(1908). 8.28 待命被仰付

明42(1909). 3. 1 佐世保鎮守府司令長官

明42(1909).12. 1 海軍将官会議議員

明42(1909).12. 6 死去

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?