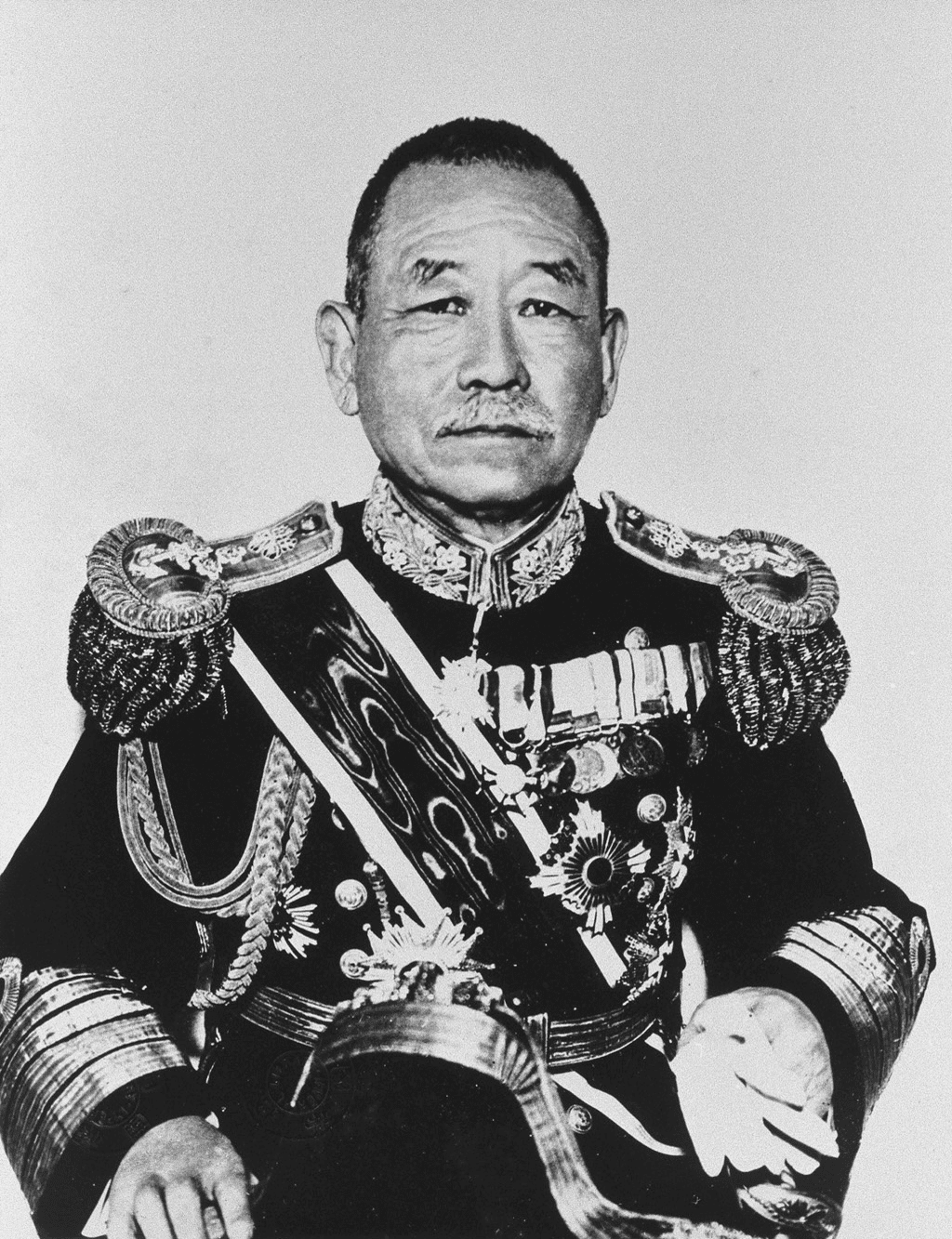

海軍大臣伝 (10)岡田啓介

歴代の海軍大臣について書いています。今回は岡田啓介です。

前回の記事は以下になります。

大佐まで

岡田啓介は慶応4(1868)年1月21日、福井藩士の家に生まれた。福井藩からは海軍軍人を多く出しており岡田も海軍兵学校に進んだ。海軍兵学校が江田島に移ってはじめて卒業した第15期生であり、卒業成績は80名中7位だった。首席は財部彪である。明治22(1889)年4月20日に海軍少尉候補生を命じられ、コルベット金剛に乗り組んで遠洋航海としてハワイ、サモア、フィジー、グアムを巡った。

帰国後は巡洋艦浪速に乗り組み、明治23(1890)年7月9日海軍少尉に任官した。水雷術練習艦迅鯨乗組、海軍大学校丙号学生、巡洋艦厳島分隊士、横須賀海兵団分隊長を経て明治27(1894)年6月8日、巡洋艦浪速分隊長(心得)に補された。まもなく日清戦争がはじまり岡田は浪速で黄海海戦に参加する。10月5日には姉妹艦の高千穂分隊長に移り、12月9日に海軍大尉に昇進する。

水雷畑の岡田は戦後、対馬水雷隊敷設部分隊長、佐世保水雷団長崎水雷敷設隊分隊長と要地防御のための機雷敷設に従事した。その後、コルベット比叡分隊長、戦艦富士分隊長、海軍大学校乙種学生、水雷術練習所教官を経て明治32(1899)年3月22日に第2期生として海軍大学校甲種学生を命じられた。在学中の9月29日に海軍少佐に昇進したが、北清事変(義和団事件)のため教育を中断し明治33(1900)年6月20日、富士分隊長として出征した。戦艦敷島水雷長(当時の戦艦は魚雷発射管を搭載していた)に移ったのち、12月6日に海軍大学校に復帰する。翌年に卒業して海軍軍令部第三局局員に補せられた。

明治36(1903)年7月7日に巡洋艦千歳副長として艦隊に戻ったが、日露戦争がはじまると通報艦八重山の副長に移った。まもなく八重山は第三艦隊に編入されて主に黄海方面で警戒にあたる。7月13日に海軍中佐に昇進、翌年1月12日に千歳副長、4月5日に装甲巡洋艦春日副長と乗艦を転々とした。日本海海戦には春日副長として聯合艦隊主力である第一戦隊の一角を占めてバルチック艦隊の撃滅に貢献した。

戦時編制の廃止とともに戦艦朝日副長に移り、さらに明治39(1906)年5月11日には水雷術練習所教官に補せられた。翌年4月1日、水雷術練習所は海軍水雷学校に改編される。明治41(1907)年9月25日、海軍大佐に昇進するのと同時に海軍水雷学校長に昇格した。明治43(1910)年7月25日には春日に艦長として戻り、さらに海軍省人事局局員を経て大正元(1912)年12月1日に戦艦鹿島艦長に補された。

聯合艦隊司令長官

大正2(1913)年12月1日、海軍少将に昇進し佐世保海軍工廠造兵部長に転じたが、翌大正3(1914)年8月18日に第一次世界大戦の勃発にしたがってドイツが租借していた中国山東省青島の攻略を担当する第二艦隊の司令官に補せられた。ここでいう司令官は、艦隊司令長官が指定する艦隊の一部を指揮するものである。12月1日艦隊令の改定により艦隊の下部組織である戦隊の規定が新設され岡田の職名も第一水雷戦隊司令官とかわった。翌年4月1日に第三水雷戦隊司令官に移ったが、10月1日に艦政本部を改編して生まれた海軍技術本部第二部長兼第三部長に転じた。しかしわずか2ヶ月で海軍省人事局長にかわった(12月13日)。

大正6(1917)年12月1日、海軍中将に昇進し佐世保海軍工廠長に移った。閑職というわけではないが人事局長の異動先としては地味で、岡田の公平さを表している。大正7(1918)年10月18日には海軍省艦政局長として本省に呼び戻された。艦政局は海軍艦政本部のうち計画部門を分離したものだったが、大正9(1920)年10月1日に海軍技術本部と合同して海軍艦政本部が5年で復活した。復活初代の海軍艦政本部長には岡田が補せられた。

大正12(1923)年5月15日、海軍大臣を兼任していた加藤友三郎が首相に専念することになり、財部彪が海軍大臣に就任した。財部が次官に選んだのが同期生の岡田である。大将で大臣の財部の下で、同期生だが中将の岡田が次官をつとめるということになった(25日付)のだが、岡田はこれを受け入れた。ワシントン軍縮条約が締結されたあとの事後処理に忙しかった海軍省で岡田が財部を支えることになる。虎ノ門事件で山本内閣が総辞職して海軍大臣が村上格一にかわっても岡田は留任したのだが、半年も経たずに清浦内閣が総辞職に追い込まれ、加藤高明内閣で財部が海軍大臣に返り咲くと、さすがにまずいと思ったのか岡田を海軍大将に昇進させた上で次官を退任させた。海軍次官は海軍中少将をあてるとされており昇進に伴う退任というかたちをとったが、実際には次官を退任させるために昇進させたのかも知れない。いずれにせよ大正13(1924)年6月11日、海軍大将に昇進した岡田は軍事参議官に移った。

それから半年後の12月1日、岡田は1期上の鈴木貫太郎のあとを継いで聯合艦隊司令長官に親補された。鈴木の前の長官は岡田や財部の同期生である竹下勇である。

大正14(1925)年度と15(1926)年度の2年間、岡田は聯合艦隊司令長官として1年目は戦艦陸奥、2年目は戦艦長門に将旗を掲げた。旗艦から外れている間に長門は煙突を改造している。岡田が指揮する聯合艦隊ではワシントン軍縮条約で戦力を制限されたことを考慮してか、安全に留意することを重視して無理な訓練はさせなかった。それに飽き足らない若手士官などは「保安艦隊だ」と揶揄したが、岡田はその方針を譲らなかった。

2期の司令長官勤務を終えて大正15(1926)年12月10日に加藤寛治にあとを引き継ぎ、軍事参議官に移った。後任の加藤は対照的に艦隊に猛訓練を課し、昭和2(1927)年8月24日の深夜、訓練中に二重衝突事故を起こし駆逐艦蕨が沈没、100名を超える犠牲者を出した。美保ヶ関事件と呼ばれる。

海軍大臣

昭和2(1927)年4月20日、政変があって憲政会の若槻礼次郎内閣が政友会の田中義一内閣にかわった。財部海軍大臣も交代することになり、後任に選ばれたのがかつて財部が次官に選んだ岡田だった。どうもこの時期、内閣の与党がかわったときには海軍大臣も交代するという慣例があったように思える。この年、ジュネーブで海軍軍縮会議が催され、前朝鮮総督で海軍の長老斎藤実が全権として派遣されたが、英米のあいだで意見がまとまらず決裂した。

昭和3(1928)年、議会に軍備計画案を提出したが審議未了のまま解散されたため不成立になった。総選挙後に再提出されて承認されたが、昭和4(1929)年7月2日、張作霖殺害事件の調査報告を昭和天皇に叱責された田中義一首相が辞職し、政権は民政党(憲政会が改称)の浜口雄幸の手に移り、岡田も海軍大臣を退任することになって財部彪が3度目の海軍大臣に就任した。

岡田は軍事参議官に移り、ロンドン条約、大恐慌、満州事変、515事件といった激動の時代にあって一歩引いた位置から見守っていたが、515事件で犬養内閣が崩壊して後継に斎藤内閣が組織されると、海軍大臣だった大角岑生が後任の大臣に岡田をあてた。かくして岡田は約3年ぶりに海軍大臣に就任することになったのだが、これについては大角の思惑があったと言われている。つまり515事件には海軍士官が関与していたこともあり大角の留任は無理と考えられていた。そこで大角が目をつけたのが65歳の現役定限年齢が間近に迫った岡田だった。岡田にひとまず大臣をあてがっておいて、退任したらその後釜に自分が納まるというものであり、実際その通りの成り行きになった。海軍大臣の現役の要件はこのころ廃止されていたが、慣習では現役海軍大中将があてられる例となっており、岡田は我意を通して慣例を曲げるようなことは好まなかった。昭和8(1933)年1月9日、岡田は海軍大臣を大角に譲り、65歳に達した21日に後備役に編入されて現役を離れた。

内閣総理大臣

昭和8(1933)年12月9日に山本権兵衛大将が亡くなり、12月23日に皇太子明仁親王(現在の上皇陛下)が誕生し、昭和9(1934)年5月30日には東郷平八郎元帥が亡くなって6月5日に国葬が行われた。それからまもない7月、帝人事件のため斎藤内閣が総辞職した。この事件は海軍出身の斎藤内閣を倒して陸軍が望む内閣を樹立しようとする陰謀だったとも言われるが、その目論見は外れた。元老の西園寺公望が重臣(総理大臣経験者)と協議のうえで後継首相に推薦したのはやはり海軍出身の岡田啓介だった。岡田自身はこの推薦を予期していなかったようだが、陸軍の好む内閣を作るわけにはいかないと考えて引き受けた。昭和9(1934)年7月8日、岡田内閣が成立した。海軍大臣には大角岑生が留任したが大角本人はどんな心境だっただろうか。

前列中央が岡田首相、右端が大角海軍大臣

岡田は民政党の協力を得た上で、議会最大会派であった政友会から一本釣りして閣僚に起用した。この挙に怒った政友会は入閣した党員を除名したがそれを恐れて入閣を断る者はなかった。

岡田内閣の成立を阻止できなかった右派は今度は天皇機関説で内閣を揺さぶった。理念的な天皇の聖性を否定しきれなかった岡田内閣はやむなく国体明徴声明を発表して天皇機関説を否定してしまう。結果として天皇の権威によって理性的な判断を排除する風潮を助長する流れを作ってしまった。これがやがて226事件につながる。

日本はすでに斎藤内閣がロンドン条約の脱退を通告していたが、第二次ロンドン軍縮会議が提案されて日本も参加した。予備交渉において日本は出来るだけ低い水準で対米英対等を主張したが、ドイツの再軍備に直面していた米英に容れられず決裂した。海軍休日が昭和11(1936)年末で終了することが確定した。

政友会が多数を占めていた衆議院が岡田内閣の不信任案を可決したため解散総選挙が行なわれ、内閣与党の民政党が第一党となった。政権の安定運営に大きく前進したとみられたがその6日後に226事件が起こる。

2月26日の朝、初級将校に率いられた陸軍部隊が東京の各地を襲った。斎藤実内大臣、高橋是清大蔵大臣、渡辺錠太郎教育総監が殺害され、鈴木貫太郎侍従長は重傷を負ったが奇跡的に一命を取り留めた。反乱部隊は首相官邸を襲ったが、義弟で秘書官の松尾伝蔵を首相と誤認して殺害した。岡田は女中部屋の押し入れに隠れた。事件後に官邸を訪れた秘書官は岡田が隠れて生存していることを知り、救出をはかる。海軍の長老である岡田を救い出すために大角海軍大臣に兵力の派出を求めたが、大角は陸海の衝突になるとしてこれを断った。秘書官は、もしこれを承知できないなら聞かなかったことにしてくれと前置きした上で実は首相は生きていると大角に打ち明けたところ、大角は困惑した体で「僕は聞かなかったことにするよ」と答えた。結局、弔問客に紛れ込ませる形で岡田は救出された。鎮圧後、岡田内閣は総辞職する。後継の広田内閣は3月9日に成立した。

岡田は昭和13(1938)年1月21日に70歳に達し退役となる。

岡田内閣は2年に満たない期間で終わったが、岡田自身は首相経験者として重臣の地位を得た。山本、斎藤、加藤、東郷はすでになく、財部は失脚して影響力を持たない。海軍の長老として政界で大きな影響力を持った。1期上の鈴木が健在ではあったが首相を経験した岡田と比べれば侍従長だった鈴木の政治力は見劣りした。一貫してファッショに否定的だった岡田は、元老西園寺や昭和天皇の信任も厚かった。

首相を天皇に推薦するのは元老の役割だった。昭和に入るとそれは唯一残った元老の西園寺が独占してきたが、高齢になったこともあって元老にかわる仕組みを考え始める。そうして考案されたのが、内大臣を中心として首相経験者である重臣の意見を聞いて選考するというものである。こうして重臣会議が非公式な存在でありながら政局に大きな影響力を生むことになる。重臣たちは引退した身でありながら首相を推薦する責務を負うために政治状況を熟知しておく必要があり、それを根拠として政情聴取という形でその時々の政権に関与した。昭和15(1940)年に西園寺が亡くなると重臣会議が首相推薦の役割を独占した。

その中でも岡田が影響力を発揮したのは、東條英機首相の退陣である。昭和19(1944)年7月、かねて東條が難攻不落と豪語していたマリアナ諸島が米軍の手に落ちた。東條は内閣を改造してこの難局を乗り切ろうとしたが、岡田らは重臣の一致した意見として陸海軍大臣が兼任していた統帥部長の分離、海軍大臣の交代と、重臣の入閣を要求した。最初のふたつは問題なくできたが問題はみっつめの重臣入閣だった。閣僚の総数は決められていて簡単には増やせない。誰かを入閣させるためには誰かを辞めさせなければならない。東條は岸信介国務大臣に辞任を求めたが岸は単独辞任を拒否した。実は重臣があらかじめ岸に単独辞任しないよう根回ししていたのだ。万策尽きた東條は総辞職した。

東條の後継となった小磯国昭内閣が倒れたのち、後継首相に海軍の先輩にあたる鈴木貫太郎を推したのも岡田だった。鈴木が日本を終戦に導く。

岡田啓介は朝鮮戦争の特需で日本経済が復活の道を走り始めていた昭和27(1952)年10月17日に死去した。満84歳。海軍大将正二位勲一等功三級。

おわりに

岡田啓介は海軍大臣や内閣総理大臣としてはそれほど目立つ功績はありませんが、その後重臣となってからむしろ大きな役割を果たして大器晩成だったのかなと思いました。

戦後比較的長生きして回顧録を残したことで得した部分もあったかもしれませんが。

次回は安保清種になります。ではまた次回お会いしましょう。

(カバー画像は岡田が艦長をつとめた戦艦鹿島)

附録(履歴)

慶応 4(1868). 1.21 生

明22(1889). 4.20 海軍少尉候補生 金剛乗組

明23(1890). 3.14 浪速乗組

明23(1890). 7. 9 海軍少尉 浪速分隊士

明24(1891). 8.28 浪速航海士

明25(1892). 5.23 迅鯨乗組(水雷術練習被仰付)

明25(1892).10.20 待命被仰付

明25(1892).12.21 海軍大学校丙号学生

明26(1893).12.19 厳島分隊士

明27(1894). 3. 1 横須賀鎮守府海兵団分隊長心得

明27(1894). 6. 8 浪速分隊長心得

明27(1894).10. 5 高千穂分隊長心得

明27(1894).12. 9 海軍大尉 高千穂分隊長

明28(1895). 2.20 対馬水雷隊敷設部分隊長

明29(1896). 4. 1 佐世保水雷団長崎水雷敷設隊分隊長

明29(1896).12.26 比叡分隊長

明30(1897).10.26 比叡分隊長兼航海長

明30(1897).11. 5 富士分隊長

明31(1898). 4.29 海軍大学校乙種学生

明31(1898).12.19 海軍水雷術練習所教官

明32(1899). 3.22 海軍大学校甲種学生

明32(1899). 9.29 海軍少佐

明33(1900). 6.20 富士分隊長

明33(1900). 9. 1 敷島水雷長兼分隊長

明33(1900).12. 6 海軍大学校甲種学生

明34(1901). 5.24 待命被仰付

明34(1901). 6. 7 海軍軍令部第三局局員/海軍大学校教官

明36(1903). 7. 7 千歳副長心得

明36(1903).10. 5 待命被仰付

明37(1904). 3. 7 佐世保鎮守府附

明37(1904). 4.11 横須賀海軍工廠艤装委員

明37(1904). 4.21 八重山副長

明37(1904). 7.13 海軍中佐

明38(1905). 1.12 千歳副長

明38(1905). 4. 5 春日副長

明38(1905).12.20 朝日副長

明39(1906). 5.11 海軍水雷術練習所教官/海軍大学校教官

明41(1908). 9.25 海軍大佐 海軍水雷学校長

明43(1910). 7.25 春日艦長

明44(1911). 1. 4 横須賀鎮守府附

明44(1911). 1.16 海軍省人事局局員

大元(1912).12. 1 鹿島艦長

大 2(1913).12. 1 海軍少将 佐世保海軍工廠造兵部長

大 3(1914). 8.18 第二艦隊司令官

大 3(1914).12. 1 第一水雷戦隊司令官

大 4(1915). 4. 1 第三水雷戦隊司令官

大 4(1915).10. 1 海軍技術本部第二部長兼第三部長

大 4(1915).12.13 海軍省人事局長

大 6(1917).12. 1 海軍中将 佐世保海軍工廠長

大 7(1918). 9. 4 海軍将官会議議員

大 7(1918).10.18 海軍省艦政局長

大 9(1920).10. 1 海軍艦政本部長

大 9(1920).10.11 海軍艦政本部長/海軍将官会議議員

大12(1923). 5.25 海軍次官・海軍将官会議議員

大13(1924). 6.11 海軍大将 免海軍次官 軍事参議官

大13(1924).12. 1 第一艦隊長官/聯合艦隊長官

大15(1926).12.10 横須賀鎮守府司令長官/海軍将官会議議員

昭 2(1927). 4.20 免本職兼職 海軍大臣

昭 4(1929). 7. 2 免海軍大臣 軍事参議官

昭 7(1932). 5.26 免本職 海軍大臣

昭 8(1933). 1. 9 免海軍大臣 待命被仰付

昭 8(1933). 1.21 後備役被仰付

昭 9(1934). 7. 8 内閣総理大臣/拓務大臣

昭 9(1934).10.25 内閣総理大臣

昭10(1935). 9. 9 内閣総理大臣/逓信大臣

昭10(1935). 9.12 内閣総理大臣

昭11(1936). 3. 9 免内閣総理大臣

昭13(1938). 1.21 退役被仰付

昭27(1952).10.10 死去

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?