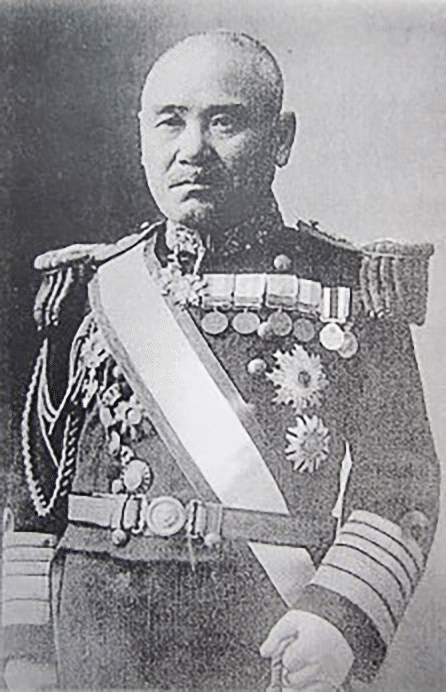

聯合艦隊司令長官伝 (17)吉松茂太郎

歴代の聯合艦隊司令長官について書いていますが、前身の常備艦隊や聯合艦隊常設化以前の第一艦隊司令長官もとりあげます。今回は吉松茂太郎です。

総説の記事と、前回の記事は以下になります。

常磐艦長

吉松茂太郎は安政6(1859)年1月7日に土佐藩の支藩である中村藩士の家に生まれた。維新後上京し海軍兵学寮に入寮する。明治13(1880)年4月から10月にかけてコルベット筑波で北米大陸西海岸まで往復した。帰国後の明治13(1880)年12月17日に海軍少尉補を命じられる。兵学校第7期生30名のうち卒業成績は第3位だった。首席は同じ土佐出身の島村速雄である。明治15(1882)年にはやはり筑波に乗り組んで後輩の第9期生の遠洋航海に赴く。シンガポール、バタビア(ジャワ島)からオーストラリア、ニュージーランドを訪問して帰国した。

練習船摂津に乗り組んでいた明治16(1883)年11月2日に海軍少尉に任官する。発足早々の軍令組織である海軍軍事部で勤務したのち、新造の巡洋艦浪速を受領するためにイギリスに出張する。回航委員長、艦長の伊東祐亨の下で航海士をつとめ無事に浪速を日本まで届けた。海軍軍事部を改編した参謀本部海軍部で勤務し、明治19(1886)年12月21日に海軍大尉(当時海軍中尉の階級はない)に進級する。明治21(1888)年からフランス留学を命じられ、滞在は5年におよんだ。その間、フランス軍艦に乗り組んだり造兵監督官を命ぜられた。帰国して砲艦大島分隊長に補せられる。巡洋艦吉野分隊長のときに日清戦争がはじまる。

当時新鋭の吉野は第一遊撃隊司令官坪井航三の旗艦をつとめた。豊島沖海戦で朝鮮水域から清国海軍を一掃し、黄海海戦では清国艦隊に痛撃を加えた。戦争の後半は西海艦隊参謀として井上良馨長官を補佐した。明治28(1895)年2月16日に海軍少佐に進級する。戦後は呉鎮守府参謀を経て海軍軍令部第一局で勤務することになる。対ロシア作戦計画の中心部署である。明治30(1897)年12月1日に海軍中佐(復活)に進級し、第一局長に昇格して明治32(1899)年9月29日に海軍大佐に進級した。東郷平八郎長官のもとで常備艦隊参謀長をつとめたが短期間で佐世保鎮守府参謀長に移る。巡洋艦浪速艦長、おなじく高砂艦長、海軍兵学校教頭を経て、日露戦争の開始を直前に控えて装甲巡洋艦常磐艦長に補せられる。蔚山沖海戦、日本海海戦で重要な役割を果たしたのち、戦艦敷島艦長に移る。敷島は10月23日の凱旋観艦式では旗艦をつとめた。

聯合艦隊司令長官

凱旋観艦式直後の明治38(1905)年11月2日に海軍少将に進級し、佐世保鎮守府参謀長に補されたがまもなく呉鎮守府参謀長に移った。さらに伊集院五郎長官の下で第一艦隊司令官をつとめたのち、練習艦隊司令官として海軍兵学校第35期生の候補生を乗り組ませて東南アジア、オーストラリア方面を訪れたがその帰途、台湾海峡の馬公港に碇泊中の明治41(1908)年4月30日早朝、松島が爆沈事故を起こしてしまう。候補生を含む多数の犠牲者を出したがいまも原因は不明である。このあと朝鮮や北海道を巡航する予定だったが切り上げて佐世保に直行した。吉松がこの事故で直接責任を問われた形跡はなく、海軍兵学校長に補職されている。明治42(1909)年12月1日には海軍中将に進級し、海軍大学校長に移る。教育関係の配置が続いている。

竹敷要港部司令官を短期間つとめて、第二艦隊司令長官に親補される。第一艦隊長官は出羽重遠だった。1年つとめて、当時の教育関係の配置の最高峰となる海軍教育本部長に補せられる。海軍教育全般の計画にたずさわり、各学校を隷下に置いた。ジーメンス事件の真っ最中に呉鎮守府司令長官に親補される。

ジーメンス事件から1年あまり、大鉈を振るった八代六郎大臣が退任して主流派の加藤友三郎が海軍大臣に就任する。加藤のあとの第一艦隊司令長官には同期生の藤井較一があてられたが2か月ほどで健康の問題で横須賀鎮守府に移り、やはり同期生の吉松が第一艦隊司令長官に親補されることになった。すでに大正4(1915)年度末に近く、年度を締めくくる演習のため明治41(1908)年以来7年ぶりに聯合艦隊が編成された。これは前年に始まっていた第一次世界大戦が影響しているだろう。前年は第二艦隊が青島攻略に動員されていて合同演習はできなかった。日本海軍は一部を除いて平時体制を維持したがそれでも完全な平時よりは緊張感があったのだろう。吉松は結局大正5(1916)年度と6(1917)年度も第一艦隊司令長官にとどまり、2年2か月の在職中に聯合艦隊司令長官を三度つとめている。これ以降、第一次世界大戦が終結したのちも毎年秋に聯合艦隊を臨時編成するのが慣例となった。大正5(1916)年12月1日に海軍大将に親任され、大正6(1917)年度末に艦隊を降りて軍事参議官に親補される。

2年で待命となり大正9(1920)年8月1日に予備役に編入されて現役を離れた。65歳の大正13(1924)年1月7日に後備役に編入され、昭和4(1929)年1月7日に退役となる。

吉松茂太郎は昭和10(1935)年1月2日死去。満65歳。海軍大将従二位勲一等功三級。

おわりに

吉松茂太郎は、第一艦隊、聯合艦隊司令長官としては実は山本五十六の次に長い在職期間で、しかも第一次世界大戦中の半分を占めているのですが、どうしてもこの時期の提督たちは関心をもたれないのですね。

ウィキペディアの経歴の最後「大正5年に海軍大将、翌年に軍事参議官となり、昭和4年に退役した」などと記載されているのですが、そういうところなのですよねえ。これではまるで昭和4年に退役するまで軍事参議官にとどまったみたいではないですか。事実としては上述の通り大正8年に待命、大正9年に予備役に編入されて現役を離れています。退役はさほど重要なイベントとは思えないのですが、言葉のイメージがそうさせるのでしょうか。

次回は山下源太郎です。ではまた次回お会いしましょう。

(カバー画像は大正4年度第一艦隊旗艦の戦艦摂津)

附録(履歴)

安政 6(1859). 1. 7 生

明 7(1874).10.20 海軍兵学寮入寮

明12(1879). 9.10 筑波乗組

明13(1880).12.17 海軍少尉補

明13(1880).12.25 海軍兵学校通学

明14(1881). 3.25 筑波乗組

明15(1882).11.16 摂津乗組

明16(1883).11. 2 海軍少尉

明17(1884). 4.17 海軍軍事部出勤

明18(1885). 9. 9 横須賀屯営在勤

明18(1885). 9.15 浪速回航事務取扱委員(英国差遣被仰付)

明18(1885).11.20 浪速分隊士

明19(1886). 6.26 帰着

明19(1886). 7.14 参謀本部海軍部第二局課員心得

明19(1886).12.21 海軍大尉

明19(1886).12.24 参謀本部海軍部第二局課員

明21(1888). 5.14 海軍参謀本部出仕

明21(1888). 6. 7 仏国留学被仰付

明22(1889). 8. 2 仏国出張被仰付

明23(1890). 3. 6 仏国軍艦乗組

明24(1891). 5.12 造兵監督官(英仏両国出張被仰付)

明26(1893). 2.24 帰朝被仰付

明26(1893). 6.21 大島分隊長

明27(1894). 5. 7 吉野分隊長

明27(1894).12. 5 西海艦隊参謀

明28(1895). 2.26 海軍少佐

明28(1895).11.16 呉鎮守府参謀兼海岸望楼監督官

明30(1897). 6. 1 海軍軍令部第一局局員/海軍大学校教官

明30(1897).12. 1 海軍中佐

明31(1898).12. 3 海軍軍令部第一局長心得/海軍大学校教官

明32(1899). 9.29 海軍大佐 海軍軍令部第一局長/海軍大学校教官

明33(1900). 5.21 常備艦隊参謀長

明33(1900). 7. 4 佐世保鎮守府参謀長

明34(1901). 7. 6 浪速艦長

明34(1901). 9.10 高砂艦長

明36(1903). 4.21 海軍兵学校教頭兼監事長

明37(1904). 1.19 常磐艦長

明38(1905). 6.14 敷島艦長

明38(1905).11. 2 海軍少将 佐世保鎮守府参謀長

明39(1906). 2. 2 呉鎮守府参謀長

明39(1906).11.22 第一艦隊司令官

明40(1907).10.21 練習艦隊司令官

明41(1908). 8.28 海軍兵学校長

明42(1909).12. 1 海軍中将

明43(1910).12. 1 海軍大学校長

明44(1911). 9.25 竹敷要港部司令官

明44(1911).12. 1 第二艦隊司令長官

大元(1912).12. 1 海軍教育本部長/海軍将官会議議員

大 2(1913). 9.25 海軍教育本部長/海軍将官会議議員/海軍大学校長

大 2(1913).12. 1 海軍教育本部長/海軍将官会議議員

大 3(1914). 3.25 呉鎮守府司令長官

大 4(1915). 9.23 第一艦隊司令長官

大 4(1915).11.11 第一艦隊司令長官/聯合艦隊司令長官

大 4(1915).12.13 第一艦隊司令長官

大 5(1916). 9. 1 第一艦隊司令長官/聯合艦隊司令長官

大 5(1916).10.14 第一艦隊司令長官

大 5(1916).12. 1 海軍大将

大 6(1917).10. 1 第一艦隊司令長官/聯合艦隊司令長官

大 6(1917).10.22 第一艦隊司令長官

大 6(1917).12. 1 軍事参議官

大 8(1919).11.25 待命被仰付

大 9(1920). 8. 1 予備役被仰付

大13(1924). 1. 7 後備役被仰付

昭 4(1929). 1. 7 退役被仰付

昭10(1935). 1. 2 死去

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?