海防艦 新高 遭難記

数年前に集中的に調べたことがあるのですが、改めてまとめてみました。見やすくするために軍艦名を太字にしています。

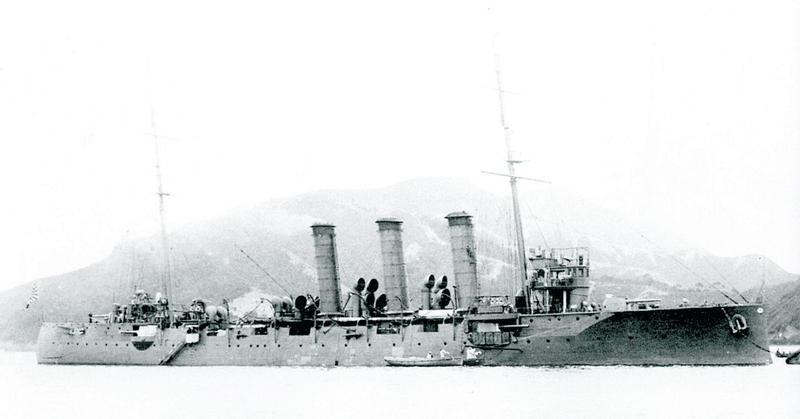

三等巡洋艦 新高

日清戦争後に海軍が計画した軍備拡張計画のうち第二期拡張計画は明治29(1896)年に帝国議会に提出され可決された。この計画に含まれていた三等巡洋艦が新高級として国内で建造されることになった。

明治34(1901)年1月7日に横須賀海軍造船廠(翌年、横須賀海軍工廠造船部)で起工されたのは排水量3000トン、全長100メートルのいわゆる防護巡洋艦で、直前に建造された須磨級よりやや大型化し、重心を下げて安定性を改善した。主砲には当時の日本海軍で広く使用されていた15.5cm速射砲を6門搭載した。米西戦争の教訓から魚雷を全廃したのが特徴である。

明治35(1902)年11月15日に明治天皇の行幸を得て進水式を挙行し「新高」と命名され、本籍を舞鶴鎮守府と定められた。新高山は、日清戦争で日本領となった台湾中央部に聳える標高3952メートルの当時日本最高峰である(現在は玉山と呼ぶ)。

正式に竣工した明治37(1904)年1月27日には日本海軍はすでに臨戦体制にあり、新高は第二艦隊に編入され第四戦隊に配属された。

日露戦争とその後

明治37(1904)年2月6日、新高は陸軍輸送船を護衛して佐世保を出港、朝鮮半島に向かった。9日、仁川沖でロシア巡洋艦ヴァリャーグ、砲艦コレーツと交戦し、日露戦争ではじめての実戦となった。

その後しばらく朝鮮半島西岸の警備にあたっていたが、3月に入ると旅順の封鎖にあたっていた聯合艦隊主力に合流する。しかし4月には第二艦隊主力とともに佐世保を経てウラジオストク艦隊の捜索にあてられる。この捜索が困難をきわめたのはよく知られた通りである。

ようやく8月14日、第二艦隊主力の第二戦隊がロシア・ウラジオストク艦隊を発見した。新高が所属する第四戦隊は急遽向かう。第四戦隊は結局主力との交戦には間に合わず、損傷して脱落した装甲巡洋艦リューリクの処理を任された。リューリクは沈没し、新高は敵兵14名を救助した。その後、黄海海戦で逃亡したロシア艦を追って上海方面を捜索する。

年末から年始にかけては来寇するバルチック艦隊に備えて台湾、フィリピン方面で行動しており、旅順開城には立ち会えなかった。明治38(1905)年1月15日、第一艦隊に編入され第三戦隊に配属される。その後ウラジオストク沖に機雷を敷設するなどしながらバルチック艦隊を待ち受け、日本海海戦に参加した。10月には横浜に帰国し、10月23日に挙行された凱旋観艦式に参列した。

明治39(1906)年4月1日付で役務を解かれ、艦隊から外れた。その後、艦隊配属と予備艦をほぼ半々で繰り返す。大正元(1912)年8月28日に三等巡洋艦の等級が廃止されて二等巡洋艦に改められる。大正2(1913)年12月1日から大正3(1914)年5月27日まで、高野五十六大尉が新高砲術長をつとめている。

第一次大戦が勃発した大正3(1914)年8月18日、第一艦隊に編入される。10月1日には新編された第三艦隊に移る。青島攻略作戦に参加したのち、大正6(1917)年からは第一特務艦隊に編入されてインド洋方面での船団護衛にあたった。第一次大戦後の大正9(1920)年に解役される。

シベリア出兵

大正6(1917)年のロシア革命で極東ロシアは無政府状態に陥る。日本を含む列強はチェコ軍団の保護を名目に干渉した。日本軍は最大の兵力を投入したが成果は乏しく、犠牲は多く、国際社会からも批判されて、かえって苦しい立場に立たされた。大正9(1920)年3月から5月にかけてアムール川河口のニコラエフスクで日本陸海軍部隊と居留民が優勢なパルチザンに虐殺される事件が起こったが、冬季のシベリアで救援が届かずみすみす見殺しにした稚拙な対応が非難された。

日露戦争の結果、日本はロシア極東海域での漁業権を獲得した。ロシア革命で極東の統治機構が崩壊すると、日本は実力で漁業保護に乗り出さざるを得なくなる。沿海州やカムチャッカ半島といったロシア領の要地に根拠地を構えて日本海軍の艦艇(主に旧式艦艇)が付近を哨戒して日本漁船の保護にあたった。新高も大正9(1920)年7月に警備艦としてカムチャッカ方面に派遣された。

翌大正10(1921)年には一転して南方に派遣され、馬公要港部司令官の指揮下に編入されて南支那海方面の警備にあたった。仏印カムラン湾では欧州訪問から帰国途中の皇太子(のち昭和天皇)が新高に行啓する。この栄誉のすぐあと、9月1日付で新高は二等海防艦に格下げされる。9月12日、馬公要港部司令官の指揮を解き、10月21には予備艦に編入される。

オゼルナヤ

大正11(1922)年5月15日、新高艦長に古賀琢一大佐(海兵29期)が補職された。同日、新高は予備艦から警備艦に役務が変更される。再びカムチャッカ方面に派遣されることとなり、整備を終えた新高は6月7日に舞鶴を出航した。室蘭で第四駆逐隊(欅、槙)と合流してペトロパブロフスク港に到着したのは6月19日だった。

6月21日には第四駆逐隊がペトロパブロフスクを出航、分散して各地を巡回した。新高も7月5日に出航してカムチャッカ半島の太平洋側北部カラギンスキーにまで至り、7月22日にはペトロパブロフスクに戻っている。第四駆逐隊も個々に8月上旬のうちにはペトロパブロフスクに戻ってきていた。

8月12日、第四駆逐隊と入れ替わるようにして新高はペトロパブロフスクを出航する。同じように各地を巡りながら、今度はカムチャッカ半島南端のロパトカ岬を回って西岸のオホーツク海側に出た。少し北上したところにオゼルナヤ川が流れ込んでいる。23日、新高はこの河口沖に投錨した。この付近には日露漁業の加工場があり、日本人従業員が働いていた。

右上隅の入江がペトロパブロフスク。

西岸にオゼルナヤ (Ozernovskiy)。

オゼルナヤ河口付近は遠浅で、新高が停泊した沖合1500メートル地点で水深は6尋半ないし7尋程度だった(12メートル前後)。顕著な岩礁はないものの海底は砂地で錨の掛かりが悪いことは想定された。しかし24日の天候は非常に穏やかで危険は感じられなかったという。乗員は交代で上陸して魚釣りなどを楽しんだ。

翌25日、風が東風から南寄りに変わった。午後には気温が急速に上がり、現地の日露漁業社員が経験したことがないほどだと語った。オゼルナヤ泊地は東側には高い山が聳えて東風に対しては安全だが、西側はオホーツク海が広がっており、海岸線は直線に近く南北方向にも遮るものがなかった。

実はちょうどこの少し前、東京を台風が襲っていた。横須賀にあった戦艦山城が気象警報を放送していたが、この放送はカムチャッカまでは届かなかったらしい。台風は本州東方の太平洋と北海道南方を経て千島列島方向に去っていった。カムチャッカはその先にあるのだが、気象衛星などなかった当時、観測手段が乏しくその動静は掴みきれなかった。

転覆

25日夕方、オゼルナヤ泊地では風が強く吹くようになり、艦長は錨鎖をこれまでの倍、8節繰り出すように命じた。鎖を長く出す方が錨は安定する。夜に入り、風が南東方向からさらに激しく吹くようになると10時ごろ古賀艦長は双錨泊を指示した。これまで右舷錨だけを投錨していたのに対し、左舷の錨も投錨させることで艦位を安定させようとしたと考えられる。錨鎖の長さは4節だった。この作業は30分ほどで完了する。

日付が変わった26日午前0時30分頃、無線の使用を終了したため発電用に点火していたボイラーの火を落とした。しかし午前3時15分頃、天候の急速な悪化に直面して補助ボイラーに再点火が命じられ、主ボイラーにも至急点火が指示された。明らかに緊急出港を意図した指示である。主ボイラーの蒸気圧力が十分上がるまでは時間がかかる。ようやく規定圧力に達したのは4時半頃だった。しかしこの頃には新高は波浪に弄ばれるように大きく揺れていた。最大傾斜は右舷に40度、左舷に25度と伝えられる。

この頃にはすでに走錨が始まっていたらしい。走錨とは、錨が海底に固定されず動き出す現象で非常に危険とされている。この前後に前甲板で作業の指揮をとっていた将校(当直将校か)が波にさらわれたという証言があり、捨錨を試みていたのではないかとみられている。捨錨は錨を揚げることなく錨鎖を切断して文字通り錨を捨てて緊急出港するものである。

ようやくボイラーの圧力が上がってきたころ、上甲板の石炭積み込み口の蓋が流出した。修理を試みたが波に悩まされて思うように作業は進まない。内側からハンモックを詰め込んだが密閉には程遠くほとんど効果はなかった。みるみるうちに海水は石炭庫を満たし、隣接するボイラー室に流れこんだ。焚火作業もままならなくなり、せっかく上がった圧力も維持できなくなる。機関(レシプロ機関)の起動が試みられたようだが成功した形跡はない。

動力を得られない状態で新高は南西からの強風と大波に押されるままとなった。5時30分頃、海岸から400メートルほどの距離で艦尾から海底の砂地に突っ込んだ。そして6時頃、左舷から大波を受けた新高は艦尾を支点にした形で一気に右舷側に転覆した。

救出

夜が明けて最初に転覆した新高を目にしたのは日露漁業の社員だった。加工場には通信手段がなく、社員が一晩かけて通信機の置かれた事務所まで歩いて第一報を伝えた。ペトロパブロフスクの第四駆逐隊司令中山鞆信中佐は27日午後1時40分にその報せをうけ、スクリューを損傷していた欅を警備に残し、槙を率いて午後5時に出港、現地に急行した。オゼルナヤでは日露漁業の社員が海岸線を捜索し、人事不省で打ち上げられていた岡田又一二等水兵を発見、介抱したところまもなく息を吹き返した。

槙は28日正午頃に現地に到着する。新高は艦首をほぼまっすぐ沖にむけ、右舷に約135度傾いた状態で転覆していた。左舷のビルジキールがほぼ真上を向いていたという。船体に乗ってみると内部から船体を叩く音が聞こえた。午後6時までかかって船体に二ヶ所穴をあけ、機関員15名を救出することに成功した。この中で最高位は畠山由平機関兵曹長だったが重傷を負っておりのち死亡した。結局、当時乗り組んでいた343名(士官17、特務士官3、嘱託1(ロシア語通訳)、准士官11、下士官91、兵216、傭人4)のうち救助されたのは准士官1(のち死亡)、下士官1、兵14の合計16名にすぎなかった。

やがて運送艦野島、一等海防艦八雲なども到着し、捜索が継続された。古賀艦長をはじめとする幹部の多くが艦橋下の上甲板副長室付近で発見されており、露天の艦橋での指揮が困難になり待避していたことがうかがわれた。当直将校の遺体は見つからず、さきの証言を補強した。捜索は10月いっぱいまで続けられたが大半の乗員は行方不明に終わった。新高の船体は翌年までかけて現地で解体された。

新高の事故について報告を受けた摂政(昭和天皇)は「忠実な将卒が多数犠牲になったのは残念だ。遺族の保護につとめるように」とお言葉を賜った。舞鶴鎮守府では査問会が開かれた。幹部が全員殉職しており、生存者のほとんどは機関員で甲板上での動向を証言できるのは岡田二等水兵しかおらず、日誌類も失われているので結論を得るのは簡単ではなかったが、最終的には艦長古賀大佐に責任があるとした。荒天に対する処置そのものは間違いではないものの、多くは時期を逸しており手遅れになった、もっと早く対応すべきだった、というものであった。例えば夜間にボイラーを消火せず点火したままだったら緊急出港できて遭難にまで至らなかった可能性は高かっただろう。

この年の6月、新高がペトロパブロフスク港に到着した直後に加藤内閣総理大臣(海軍大将)はシベリアからの年内撤退を発表し、遭難事故後の10月に撤退を完了した。翌大正12(1923)年4月1日、二等海防艦新高は正式に帝国軍艦籍から除かれた。

おわりに

日本海軍では実はちょくちょく海難事故を起こしていて、少なからぬ犠牲を出していますが、その中でも新高の事故は犠牲が多い部類に入るでしょう。

巡洋艦新高自体があまり知られていないので、この事故も知られていないのですが、ちょっとした判断の甘さが大事故に結びついたという点で現在でも教訓が得られるでしょう。耳が痛い。

英語版ウィキペディアの新高の項目を読んでいたら生存者についての記述が明らかに間違いでした。今は当時の報告書がネットで確認できるのですが、古い時代の曖昧な噂話がそのまま記載されているようです。

ではもし機会がありましたらまた次回お会いしましょう。

(カバー画像は三等巡洋艦 新高~ウィキペディアより)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?