海軍皇族軍人伝(番外) 大正天皇・昭和天皇

海軍軍人となった皇族をとりあげます。今回は番外編です。

総説と個別の伝を立てるまでもなさそうな皇族あるいは皇族が臣籍降下した華族出身の海軍軍人は以下の記事にまとめました。

前回の記事は以下になります。

皇太子

戦前の日本では、天皇は軍において大元帥とされ階級を超越した存在だった。一方で男子皇族は軍学校で教育をうけて陸海軍将校として勤務するとされ、実際の待遇はともかくとして建前の上では一般国民と同等の教育をうけて任官した。その狭間に置かれたのが将来的に天皇になることを運命づけられ、かつまだ天皇というわけではない皇太子だった。

皇太子は10歳で陸海軍武官に任官することとされた。10歳という年齢がまず注意をひく。さらに「陸海軍武官」とは「陸軍か海軍のいずれか」ではなく「陸軍と海軍の両方」を意味した。こうした例は皇太子のみである。もうひとつ、候補生を経ずに直接任官することも注目される。

もちろん、任官したとしても実際に軍で勤務するわけではない。形式的に職務は発令されるが形だけである。階級は実役停年にしたがって進級していく。実役停年は進級に必要な最低勤務年限だが、実際には規定よりも長い期間を要した。規定通りに進級するのは皇太子くらいである。皇族の進級も早いが皇太子にははるかに及ばない。

大正天皇

明治天皇には5人の男子があったが、成人はおろか10歳まで育ったのは第3皇子の嘉仁親王だけで残りはみな夭逝した。必然的に明治12(1879)年8月31日に誕生した嘉仁親王が皇太子とされ、10歳に達した直後の天長節である明治22(1889)年11月3日に陸軍歩兵少尉に任官した。このときは海軍少尉への任官は見送られている。冒頭で説明した規定と合致しないが、実はこの規定自体が明治22(1889)年の任官を前例として明文化されたものである。あわせて近衛歩兵第一聯隊附に補されている。もちろん実際に聯隊本部で勤務するわけではない。

中尉への進級には3年を要した。これは一般の進級と比べてもかえって長い。年齢が考慮されたのかも知れないが、まだ運用が定まっていなかったようだ。明治27(1894)年に日清戦争がはじまると15歳ながら陸軍歩兵中尉の階級をもつ皇太子は従軍を明治天皇にせがんで困らせたという。これが影響したわけではないだろうが、通例であればこの年の11月3日に行われるはずの陸軍歩兵大尉への進級は翌年はじめにずれ込んだ。

少佐に進級したのはほぼ4年後になる明治31(1898)年である。発令は11月3日に戻った。大尉の実役停年は4年で、停年に従って進級していくという運用がこのころには確立していることが見てとれる。厳密にいえば4年に達していないが、日清戦争による戦時加算を算入したとすれば辻褄はあう。このときには同時に海軍少佐に任官している。皇太子が海軍武官に任官するのは初めてだった。成年を迎えて公務が増えることが予想され、海軍に関する公務で海軍軍服を着用できるようとの配慮だろう。海軍の存在感が増していることのしるしでもある。ただし海軍軍人としての補職は発令されなかった。

以後、3年で中佐、2年で大佐、2年で少将、4年で中将と停年に従って進級していく。少将進級は日露戦争中だが予定通りおこなわれた。日露戦争の功績で金鵄勲章を与えられている。中将については実役停年の定めがなく、先任順に従って進級するとされていた。皇太子の大将への進級がどのようにおこなわれるかは、それが実現する前に明治天皇が崩御し皇太子が践祚したのでわからない。

践祚直前の嘉仁親王は満32歳、陸軍中将海軍中将大勲位功三級だった。

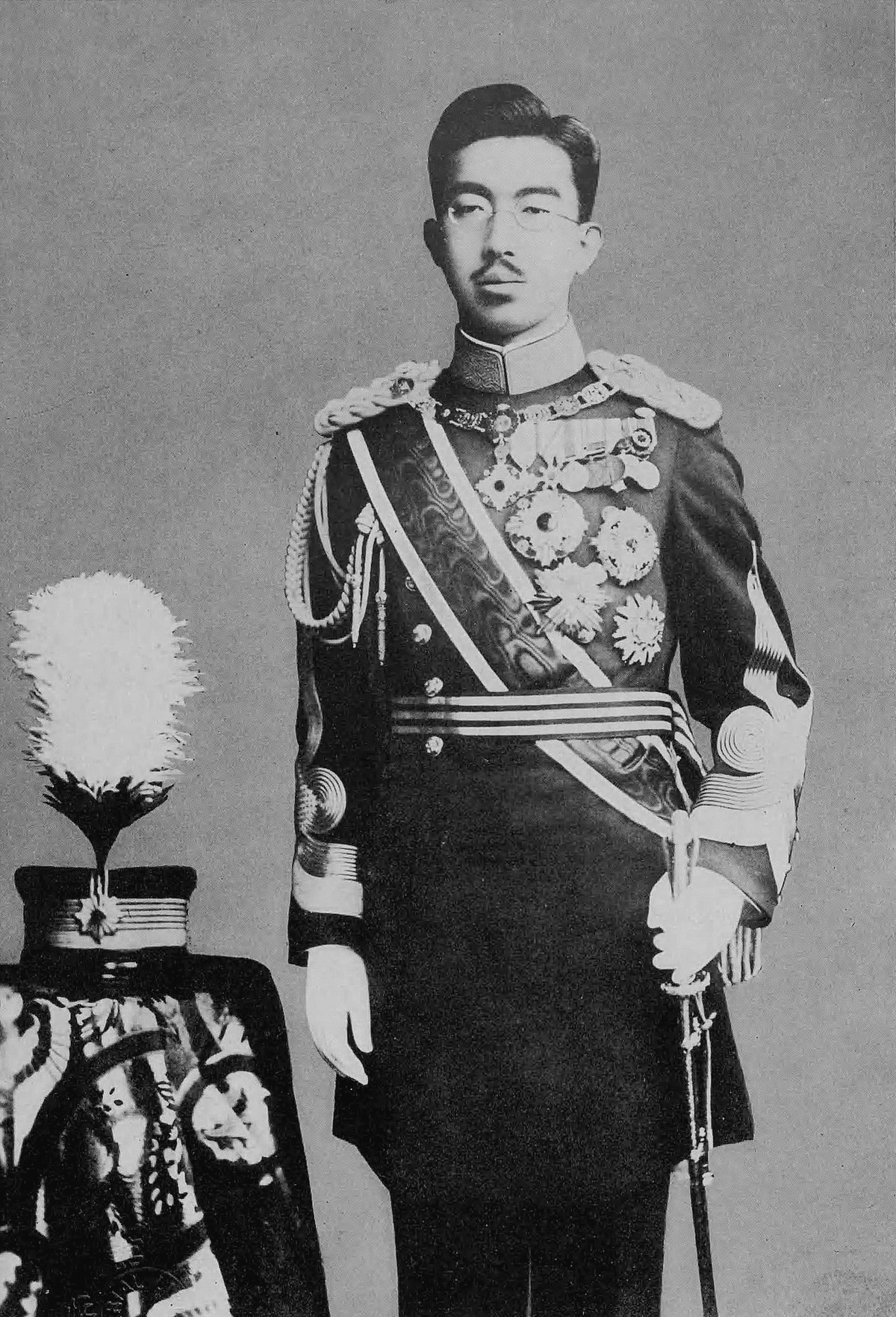

昭和天皇

大正天皇(当時は皇太子嘉仁親王)の長男裕仁親王は明治34(1901)年4月29日に誕生した。10歳に達した明治44(1911)年には祖父である明治天皇はまだ健在で、裕仁親王は皇太子でもない「皇孫殿下」にすぎず任官は行われなかった。翌年に明治天皇が崩御して大正天皇が践祚すると皇太子に立てられ、大正元(1912)年9月9日付で陸軍歩兵少尉・海軍少尉に任官し、近衛歩兵第一聯隊附、第一艦隊附に補せられた。皇太子に海軍での補職が発令されたのははじめてになる。

中尉への進級は2年あまりを要している。少尉の実役停年は1年だがやや長い。これは皇太子の進級は天長節におこなわれるという慣習が影響しているだろう。なお大正天皇の実際の誕生日は8月31日だが、天長節の行事は10月31日におこなわれた。暑い夏を避けたもので、こうした実際の誕生日と別に公的な行事をおこなう日をもうけるのはヴィクトリア女王などにもみられる。実役停年どおりに進級させるよりも天長節にあわせることが優先され、中尉の実役停年は1年6月だがちょうど2年後の天長節に大尉に進級している。

大尉に進級したときに海軍での補職が第一艦隊附から第一艦隊司令部附に変わっている。何が違うのかと思われるだろうし、規定の上でも明確な違いは見られないが部内でうけとるニュアンスは異なる。海軍では大尉でようやく一人前の士官とみなされて責任がある仕事を任されることが多い。中尉以下と大尉以上で補職が異なることも多く、ここでいう艦隊附と艦隊司令部附の違いもそのひとつになる。

大尉4年、少佐3年、中佐2年で進級していったのは大正天皇と同じである。この間、大正10(1921)年には摂政に就任しているが武官としての進級にはまったく影響していない。大佐進級後、2年で少将に進級するはずだったが、その前に大正天皇が崩御し裕仁親王が践祚して大元帥にのぼった。

践祚直前の裕仁親王は満25歳、陸軍歩兵大佐海軍大佐大勲位だった。

昭和18(1943)年12月23日に皇太子明仁親王(現在の上皇陛下)が満10歳に達した。慣例に従えば次の天長節である昭和19(1944)年4月29日に陸軍少尉・海軍少尉に任官されるはずだったが見送られた。昭和天皇の意向だったとされる。これについて、平和を求める昭和天皇が皇太子に軍歴をつけたくなかったとする見方もあるが、国を挙げて太平洋戦争を戦っている最中に実際に軍務につけるわけでもない少年に形式だけとはいえ士官の階級を与えるのは適当ではないと判断したのではないか。明仁親王は最後まで陸海軍武官に任官されることはなく、皇太子として任官したのはふたりにとどまった。

おわりに

皇族とは皇室のうち天皇以外のものだそうで、皇太子も皇族のひとりではあるのですがその中でも別格でした。同時に陸海軍の武官であったのは皇太子のほかにありません。それでもぎりぎり規定の範囲内で処理しようとしていたことがみてとれます。

次回は海軍軍人伝の新シリーズの予定です。ではまた次回お会いしましょう。

(カバー画像は皇太子旗)

付録(履歴)

大正天皇

明12(1879). 8.31 誕生

明22(1889).11. 3 皇太子 陸軍歩兵少尉 大勲位菊花大綬章 近衛歩兵第一聯隊附

明25(1892).11. 3 陸軍歩兵中尉

明28(1895). 1. 4 陸軍歩兵大尉

明31(1898).11. 3 陸軍歩兵少佐・海軍少佐

明34(1901).11. 3 陸軍歩兵中佐・海軍中佐

明36(1903).11. 3 陸軍歩兵大佐・海軍大佐

明38(1905).11. 3 陸軍少将・海軍少将

明39(1906). 4. 1 功三級金鵄勲章

明42(1909).11. 3 陸軍中将・海軍中将

大元(1912). 7.30 践祚

大 4(1915).11.10 即位礼

大15(1926).12.25 崩御

昭和天皇

明34(1901). 4.29 誕生

大元(1912). 7.30 皇太子

大元(1912). 9. 9 陸軍歩兵少尉・海軍少尉 大勲位菊花大綬章 近衛歩兵第一聯隊附/第一艦隊附

大 3(1914).10.31 陸軍歩兵中尉・海軍中尉

大 5(1916).10.31 陸軍歩兵大尉・海軍大尉 近衛歩兵第一聯隊附/第一艦隊司令部附

大 5(1916).11. 3 立太子礼

大 9(1920).10.31 陸軍歩兵少佐・海軍少佐

大10(1921).11.25 摂政

大12(1923).10.31 陸軍歩兵中佐・海軍中佐

大14(1925).10.31 陸軍歩兵大佐・海軍大佐

昭元(1926).12.25 践祚

昭 3(1928).11.10 即位礼

昭22(1947). 5. 3 日本国憲法施行

昭64(1989). 1. 7 崩御

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?