聯合艦隊司令長官伝 (2)伊東祐亨

歴代の聯合艦隊司令長官について書いていますが、前身の常備艦隊や聯合艦隊常設化以前の第一艦隊司令長官もとりあげます。今回は伊東祐亨です。

総説の記事と、前回の記事は以下になります。

佐官まで

伊東祐亨は天保14(1843)年5月20日、鹿児島で生まれた。薩摩藩士の家だが、日向飫肥藩主伊東家の一門とされる名門である。幼名は四郎。薩英戦争ではいわゆる西瓜売決死隊に選ばれ、その後は短期間だが神戸海軍操練所で学び、戊辰戦争では江戸から海路脱出しようとして幕府軍艦と品川沖で交戦し、神戸で薩摩軍艦春日に乗り移って阿波沖海戦に従軍した。このときの春日副長は兄の祐麿(のち海軍中将)である。

江戸が開城すると新政府海軍の一等士官として幕府から入手した富士山、ついで武蔵に乗り組んだが武蔵は品川沖で火災を起こしてそのまま売却された。スループ乾行で副長、艦長をつとめたあと、明治4(1871)年2月9日に海軍大尉に任官し、かつて薩摩藩士として乗り組んだ春日の副長、艦長を歴任した。明治5(1872)年8月2日に海軍少佐に進級し甲鉄艦東艦長を3年ほどつとめた。明治9(1876)年4月4日に海軍中佐に進級、コルベット日進艦長として西南戦争に従軍する。日進は僚艦と協力して鹿児島に兵を揚げて占領し西郷軍の根拠地を奪った。

戦後の明治11(1878)年には日本海軍最新最強の扶桑初代艦長に補せられ、翌年にはこれも新鋭の比叡艦長に移った。比叡は明治13(1880)年4月から9月にかけて中東ペルシャ(現イラン)に派遣される。明治15(1882)年6月6日に海軍大佐に進級、装甲コルベット龍驤艦長に転じた。龍驤は兵学校第10期生の生徒たちを乗せて明治15(1882)年12月に品川沖を出航した。ニュージーランド、チリ、ペルー、ハワイを巡って品川に帰着したのは明治16(1883)年9月のことだった。この遠洋航海では130名の脚気患者を出し23名が命を落とした。

ふたたび扶桑艦長、比叡艦長をつとめたあと、松村淳蔵司令官のもとで中艦隊参謀長を短期間つとめている。その後は横須賀造船所長に移り、イギリスで建造された当時世界最新鋭の防護巡洋艦浪速を受領するため渡英する。明治19(1886)年2月に正式に浪速を受領した伊東は3月にイギリスを発ち、品川沖に到着したのは6月26日だった。

聯合艦隊

伊東が指揮する浪速がシンガポールから横須賀に向かっていた6月15日に伊東は海軍少将に進級していた。6月17日には常備小艦隊司令官にも補せられている。帰国した伊東はこの後3年近く司令官にとどまった。当時、朝鮮半島情勢は(清国の優位という形で)比較的安定していたが、この間に従来の艦隊で主力の一角を占めていた金剛、比叡が艦隊から退き、代わって浪速や高千穂などの新戦力で置き換えられた。司令官職を同郷の井上良馨に譲って海軍政策の策定を担当する海軍省第一局長に補される。清国に比べて圧倒的に不利だった海軍軍備の充実をめざしたが貧しい日本にとって容易なことではなかった。

明治25(1892)年12月12日、海軍中将に進級して横須賀鎮守府司令長官に補せられる。半年つとめて明治26(1893)年5月20日に相浦紀道に代わって常備艦隊司令長官に補せられた。当時の常備艦隊の主力はフランスで設計建造された三景艦と、浪速や高千穂といった高速な巡洋艦の組み合わせになっていた。

明治27(1894)年はじめ、朝鮮の改革派で国を追われ亡命していた金玉均が上海で朝鮮政府が送った刺客のため殺害された。日本の世論は沸騰し、さらにいわゆる東学党の乱が起こると朝鮮半島での劣勢を挽回したい日本は陸軍部隊を派遣した。清国も朝鮮政府の要請をうけて軍を派遣しており日清両軍がにらみ会う。不穏な情勢をうけて常備艦隊は増強され、二線級の艦艇を集めて警備艦隊(のち西海艦隊)が編成された。両艦隊をあわせ指揮する聯合艦隊が置かれ、常備艦隊司令長官の伊東が聯合艦隊司令長官を兼ねることになった。これが聯合艦隊が編成された最初となった。

7月23日に佐世保を出撃した聯合艦隊は、見送りの樺山資紀海軍軍令部長から「帝国海軍の名誉を揚げよ」との信号をうけ、伊東は「確に名誉を揚ぐ」と返信した。聯合艦隊主力は、三景艦を中核とし強力だが比較的低速な主隊と、高速で速射砲を搭載した巡洋艦からなる第一遊撃隊に分けられ、伊東自身が主隊を率い、第一遊撃隊は坪井航三常備艦隊司令官が指揮した。伊東はまず第一遊撃隊を首都ソウルの外港仁川に派遣して所在の清国艦船を撃破し清国陸軍部隊を孤立させる。こうして日清戦争がはじまった。

9月17日に起きた黄海海戦では、砲力でも装甲でも勝る清国艦隊に主隊は苦戦し旗艦松島も大きな損害を受けたが、高速な第一遊撃隊が有利な位置から速射砲で確実に敵に被害を与えて陣形を乱し、組織的な戦闘ができなくなった清国艦隊は撤退に追い込まれた。いったん旅順に入った清国艦隊はやがて威海衛に移り、以後出撃することはなかった。黄海の制海権は日本の手に落ち、日本は陸軍の上陸地点を黄海北部の清国領遼東半島に前進させることができた。明治28(1895)年2月には後顧の憂いを取り除くため威海衛港内の清国軍艦を聯合艦隊が攻撃するのとともに陸軍が街と要塞を占領する共同作戦がおこなわれ、清国の海軍力は事実上壊滅した。

威海衛の戦闘が終了したあと、いったん帰国した聯合艦隊は今度は一転して南方の台湾海峡澎湖諸島を攻略することとなった。3月半ばに佐世保を出撃し、月内には攻略を完了した。まもなく日清の講和が成立し、さらに三国干渉が遼東半島の返還という形で決着すると、あとは台湾本島の平定が残された。しかし伊東は5月11日付で東京の海軍軍令部長に転じることになる。前任の樺山軍令部長は初代の台湾総督に任ぜられ、聯合艦隊は有地品之允が引き継いだ。台湾平定がひと段落して聯合艦隊が解散したのは11月のことである。

海軍軍令部長

海軍軍令部長として東京で勤務することになった伊東は8月5日に日清戦争の功績により子爵を授けられ華族に列せられた。海軍軍令部長は作戦について天皇を輔弼しその責に任ずるとされているが、平時においては戦時に備えて作戦計画を準備しておくことが求められる。日清戦争が終わると新たに仮想敵国とされたロシアに対抗して、日清戦争で得た賠償金をつぎ込んで戦力の強化に励んだ。海軍軍令部では彼我の戦力の変化に応じてその都度計画を練り直した。最終的に日露戦争で採用した六六艦隊も伊東が率いる海軍軍令部の立案したものである。

伊東の海軍軍令部長在任は結果として10年を越え、歴代最長となる。この間のもっとも重要な事件はもちろん日露戦争だが、その前に北清事変、いわゆる義和団の変が起きた。清国が列強に宣戦布告したものだが海軍力はすでに壊滅していてとるに足りず、海軍にとっては沿岸砲台との砲戦程度だったが、むしろ欧米列強との共同作戦になったことが重要だ。日本軍としてははじめての経験だった。

北清事変前の明治31(1898)年9月28日には海軍大将に親任された。西郷従道、樺山につぐ三人目となる。日露戦争がはじまった明治37(1904)年2月11日に戦時大本営が設置され、伊東が海軍部幕僚長として全般作戦を指導することになる。日露戦争中の日本海軍といえば聯合艦隊の東郷平八郎ばかりが有名だが、基本的な作戦は海軍軍令部が戦前に策定していたものである。

日露戦争が終結して平時体制に復帰した明治38(1905)年12月20日、東郷聯合艦隊司令長官が海軍軍令部長に移り、伊東は軍事参議官に退いた。翌明治39(1906)年1月31日には海軍軍人として二人目の元帥の称号を授けられ元帥府に列せられた。さらに明治40(1907)年9月21日には爵位を伯爵に上げられる。

伊東祐亨は大正3(1914)年1月16日死去。満70歳。元帥海軍大将従一位大勲位功一級伯爵。

おわりに

伊東は、知られているといえば知られていますが、もっぱら日清戦争での聯合艦隊司令長官としてしか知られていないような気がします。

次回は井上良馨です。ではまた次回お会いしましょう。

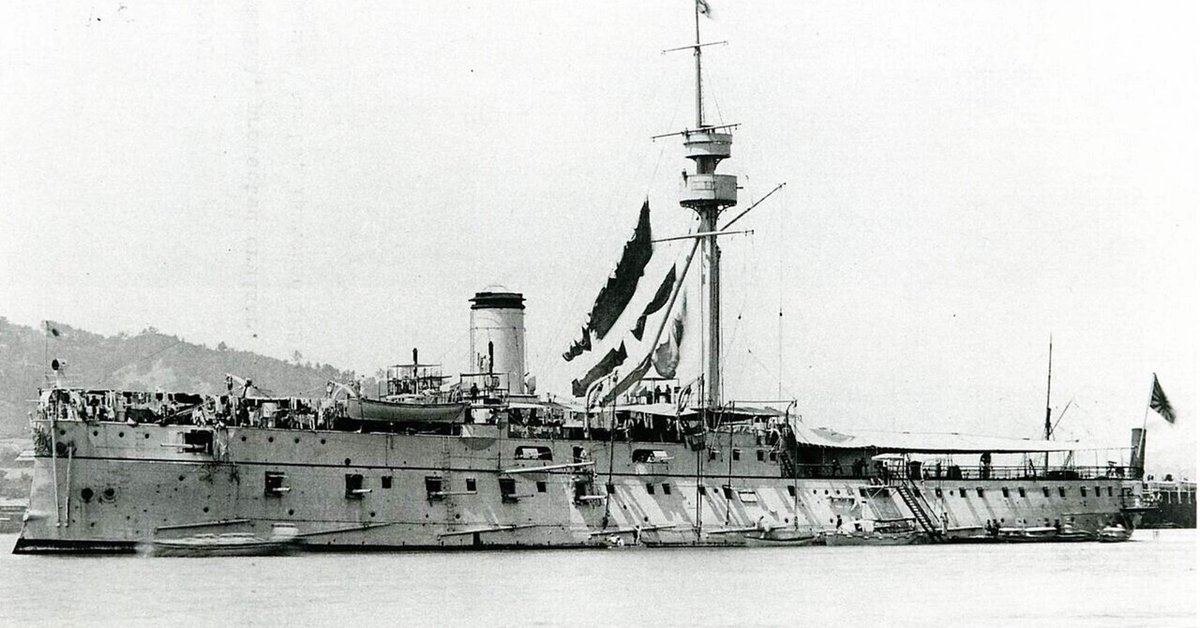

(カバー画像は黄海海戦での聯合艦隊旗艦松島)

附録(履歴)

天保14(1843). 5.20 生

明元(1868).11. 一等士官 富士山乗組

明 2(1869). 2. 武蔵乗組

明 2(1869).10. 乾行乗組

明 3(1870). 9. 乾行副長

明 3(1870).11. 乾行艦長代

明 4(1871). 2. 9 海軍大尉 春日副長

明 4(1871). 9. 春日艦長代

明 4(1871).11. 第一丁卯艦長

明 5(1872). 2. 春日艦長

明 5(1872). 8. 2 海軍少佐

明 5(1872).11.14 東艦長

明 8(1875).11.10 日進艦長

明 9(1876). 4. 4 海軍中佐

明 9(1876).11.29 高雄丸船長

明10(1877). 2.19 日進艦長

明11(1878). 5.11 扶桑艦長

明12(1879). 8.19 比叡艦長

明14(1881). 7. 7 筑波艦長

明14(1881).12.27 比叡艦長

明15(1882). 6. 6 海軍大佐

明15(1882). 7. 7 龍驤艦長

明16(1883).12.15 比叡艦長

明17(1884). 2. 8 扶桑艦長

明17(1884).12.20 扶桑臨時乗組 中艦隊参謀長心得被仰付

明18(1885). 2. 6 横須賀造船所長/横須賀鎮守府次官

明18(1885). 4.23 浪速回航委員長

明18(1885). 5. 4 英国出張被仰付

明18(1885).11.20 浪速艦長

明19(1886). 6.15 海軍少将

明19(1886). 6.17 常備小艦隊司令官

明22(1889). 5.15 海軍省第一局長/海軍大学校長

明23(1890). 9.24 海軍省第一局長

明25(1892).12.12 海軍中将 横須賀鎮守府司令長官/海軍将官会議議員

明26(1893). 5.20 常備艦隊司令長官

明27(1894). 7.18 聯合艦隊司令長官

明28(1895). 5.11 海軍軍令部長

明28(1895). 8. 5 子爵

明31(1898). 9.28 海軍大将

明38(1905).12.20 軍事参議官

明39(1906). 1.31 元帥

明40(1907). 9.21 伯爵

大 3(1914). 1.16 死去

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?