陸海軍大臣は親補職?

先日、以下のような記事を書きました。

そのために参照したウィキペディアで疑問に思うような記述を見つけました。以下は「親任官」の項目のセクション「親補職」からの引用です。

陸軍大臣および海軍大臣は武官として親補職であると同時に文官として親任官であるため、就任者が中将であっても大将に対し行政命令を発することができた。

陸海軍大臣が親任官であるというのはいろいろな書籍に記述があるので知っていたのですが、同時に親補職であるというのは初めて見ました。出典を見ると奥宮正武氏の戦後の著作で、法制の解説書といえるようなものではないようです。ウィキペディアは出典をうるさく求めるわりには、出典自体の評価は編集者に丸投げで実質的には独自研究であっても書籍なりサイトなりの形になっていれば出典として成立してしまうのは問題だと思っています。

さて陸海軍大臣が同時に親補職であるというのは本当でしょうか。例えば百瀬孝著・伊藤隆監修「事典昭和戦前期の日本」では親補職には陸海軍大臣を含めていません。秦郁彦編「日本陸海軍総合事典」も同じ立場をとっています。奥宮氏の著作は参照できていませんが、法制の専門家でもない海軍士官のなかにそういう理解をしていた人がいたという以上の意味はないでしょう。海軍士官も官僚ではあるので最低限の法知識は持っていますが、調べたかぎり奥宮氏が海軍省で勤務していたことはないようです。

またこれは傍証ですが、官報などで参照できる辞令では「任海軍大臣」などと任官として扱われており「補軍令部総長」などの補職とは明らかに区別されていました。任官の裏に補職を含意していたと言えなくもありませんが、実際そうした認識はなかったのではないでしょうか。

もうひとつ「親任官であるため大将に対して行政命令を発することができた」も疑問です。これは部隊の指揮継承に適用される軍令承行令を行政指揮権にも適用するかのような説明で、はっきり誤りです。海軍大臣の軍政指揮権は官制に明記された職権に根拠があり、階級や官等の上下に依存しません。例えば艦隊令には艦隊司令長官について

艦隊司令長官ハ

天皇ニ直隷シ麾下ノ艦隊ヲ統率シ隊務ヲ総理ス

艦隊司令長官ハ軍政ニ関シテハ海軍大臣ノ指揮ヲ承ケ又作戦計画ニ関シテハ軍令部総長ノ指示ヲ承ク

と記されています。日本海軍(陸軍も)では海軍大臣と鎮守府や艦隊などの指揮官である司令長官が並んで直接天皇に隷属する形をとっており、形式の上では海軍大臣と艦隊司令長官のあいだに隷属関係はありません。だから海軍大臣が艦隊司令長官よりも階級や先任順が低くても問題はなく、しかし官制で定めた職権により艦隊司令長官を軍政に関する範囲で指揮できたのです。

(追記)

海軍工廠令に以下の規定があり、技術に関して海軍艦政本部長または海軍航空本部長の区処を受ける、とあります。

廠長ハ鎮守府司令長官ニ隷シ廠務ヲ総理ス但シ技術上ノコトニ関シテハ各其ノ所管事項ニ応ジ海軍艦政本部長又ハ海軍航空本部長ノ区処ヲ受ク

海軍艦政本部長も海軍航空本部長も、親任官でもなければ親補職でもありません。しかし官制で工廠長への区処権を認めています。指揮と区処は違いますが、しかし何が違うかという厳密な差は定義されていません。肝心なのは直接の隷属関係にない組織間であっても官制の規定で指揮・区処関係を設定できるということであり、親任官は必要条件ではないということです。

(追記おわり)

気をつけなくてはいけないのは「隷属・統率・指揮・指示」という用語の使い分けでしょう。いずれも上記の引用条文に登場しますが明らかに使い分けられています。特に「指揮」という言葉が誤解を生みがちで「指揮命令系統」などという用法から隷下組織への全権行使であるかのように捉えられがちですが、こうした条文ではそこまでの強い意味は持ちません。系統図などを見ると隷属関係は太線、指揮関係は細線で表示されていることが多く隷属関係よりも指揮関係は弱いことは明らかです。

なお海軍大臣による指揮権は必ず艦隊や鎮守府司令長官などの直隷組織に対して行使されます。艦隊や鎮守府司令長官は海軍大臣の指揮をうけて所属組織を統率します。言い換えれば、海軍大臣の軍政指揮権は全ての海軍組織に及びますが、直接の隷下組織を除いては直隷組織を経由して行使されるということになります。艦船や駆逐隊など、艦隊もしくは鎮守府に所属することが原則である組織については「所属長官ノ命ヲ承ケ」とのみあって、海軍大臣の軍政指揮権を規定していません。

奥宮氏の経歴をみると航空隊の飛行隊長、航空戦隊の参謀などを経験していますが直隷組織にかかわった経験があったようにはみえません。戦争末期に大本営参謀をつとめていますが組織論を戦わすような位置にあったわけではないようです。少々雑な理解をしていたとしても実務上問題はないのでしょうが、それをあたかも事実であるかのように著書に残してしまったとしたら軽率です。自分は出典を参照できていないのでウィキペディアの編集者が誤解したのかもしれませんが。

ウィキペディアは便利ではありますが内容にはしばしば疑問に思うことや明らかに誤りと思われる記述が含まれています。出典があるかどうかも大事だし、あった場合でもその信頼性が重要です。間違えようのないデータはある程度信用できるとしてもそれ以外の利用については慎重にならざるを得ません。英語版など他国語版をあわせて参照するのも重要です。それはそれで異なるバイアスが含まれている可能性には留意する必要がありますが。

こんだけ文句をいうなら自分で編集しろと言われそうですがそこまでする気力はありません。こんな文章を書いている暇はあるのにね。

ではもし機会がありましたらまた次回お会いしましょう。

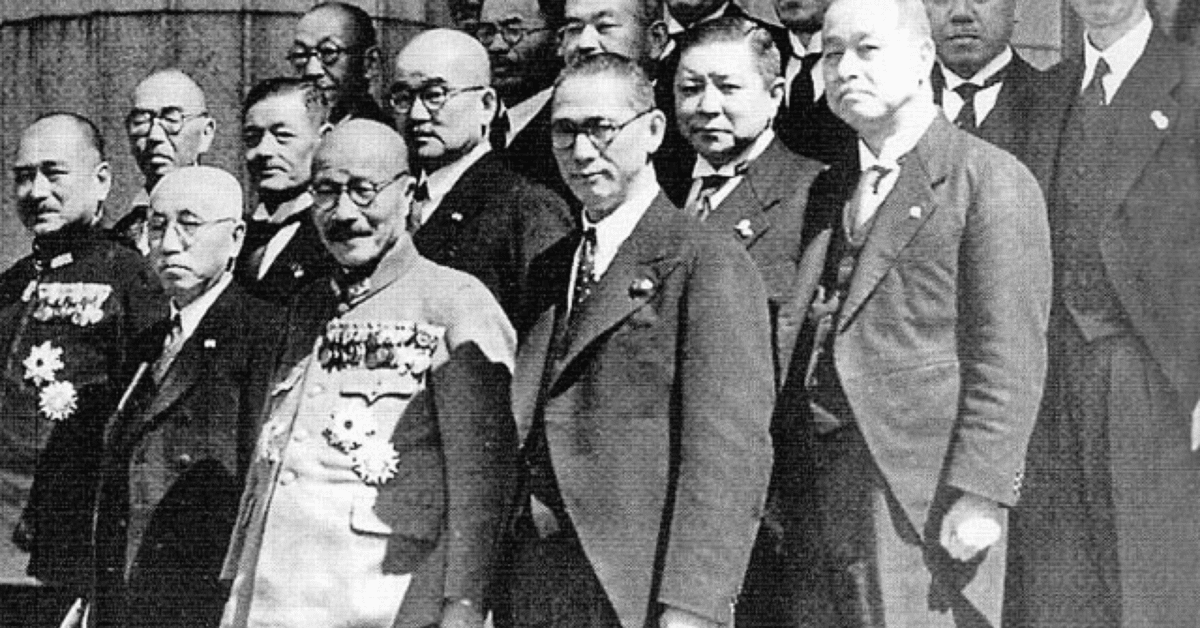

(カバー画像は東條内閣の親任式後の記念撮影。中央が東條内閣総理大臣兼陸軍大臣。左端が嶋田繁太郎海軍大臣)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?