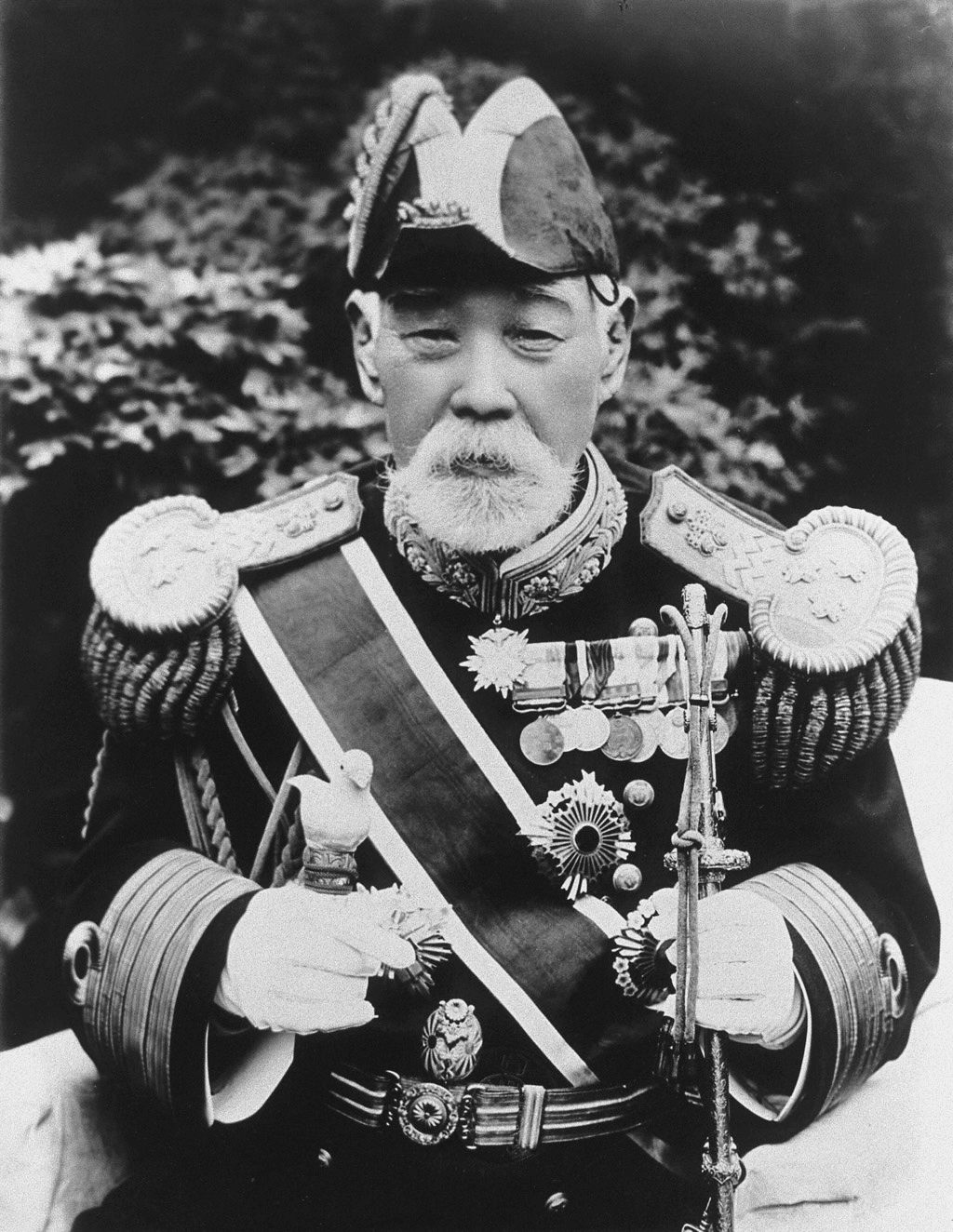

聯合艦隊司令長官伝 (3)井上良馨

歴代の聯合艦隊司令長官について書いていますが、前身の常備艦隊や聯合艦隊常設化以前の第一艦隊司令長官もとりあげます。今回は井上良馨です。

総説の記事と、前回の記事は以下になります。

江華島事件

井上良馨は弘化2(1845)年11月3日に鹿児島で薩摩藩士の家系に生まれた。幼名は直八。数え20歳で薩英戦争に従軍して負傷する。この経験が海軍に対する関心を生んだ。戊辰戦争では薩摩藩軍艦春日に乗り組み、幕府軍艦との阿波沖海戦を戦った。このときの同僚には伊東祐亨、林清康、東郷平八郎などがいた。戦後は新政府海軍に出仕し装甲コルベット龍驤に乗り組む。明治4(1871)年5月に海軍中尉に任官、7月23日には海軍大尉に進級した。同艦副長を経て明治5(1872)年10月24日に海軍少佐に進級すると新政府に移管されていた春日の艦長を命じられる。

明治7(1874)年10月、砲艦雲揚艦長に移った井上は翌年まだ鎖国状態だった朝鮮に派遣される。明治8(1873)年9月、ソウル外港仁川沖の江華島に接近した雲揚は周辺海域の測量をはじめる。20日、雲揚と朝鮮軍とのあいだで武力衝突が起こり一時砲台を占拠して引き揚げた。この経緯については比較的最近に新しい資料がみつかっている。いずれにせよ雲揚の行動は示威、挑発で井上自身も交戦を予期していただろう。無線電信のない当時、衝突の報せが東京に届いたのは雲揚が長崎に到着した9月末のことだった。この事件は日朝間の外交交渉をもたらし最終的に朝鮮の開国に繋がったが「無法な攻撃に断固として反撃した」井上の評価はにわかに高まった。

井上は横須賀で建造中のスループ清輝の艦長に命じられ、翌年竣工後は東北地方を巡航した。明治9(1876)年4月4日、海軍中佐に進級する。西南戦争が起こると清輝も出征し熊本で偵察のために上陸した乗員から犠牲者を出したりしたが機関の不調もあって大きな戦闘は経験しなかった。明治11(1878)年から翌年にかけて清輝はヨーロッパに派遣される。1月に横浜を出航、インド洋からスエズ運河を経由して地中海に入り、イタリア、フランス、スペインなどに寄港して大西洋に出、イギリスに至った。帰路もほぼ同じ行程をたどったがトルコにも寄港している。横浜に帰還したのは明治12(1879)年5月、1年4月に及ぶ長旅だった。

帰国後は装甲艦東艦長、さらにコルベット浅間艦長を歴任する。このころの浅間は航海練習艦として使用されていた。明治15(1882)年6月6日に海軍大佐に進級した。当時日本海軍で最強の装甲フリゲート扶桑艦長をつとめた後、作戦計画を担当する海軍軍事部の次長を命じられた。海軍軍事部は将来的に軍令部に発達する組織である。装甲コルベット金剛艦長を経て海軍省軍務局次長に補せられた。明治19(1886)年6月15日に海軍少将に進級する。

海軍参謀部長

進級にあわせて軍務局の次長から局長に昇格した。局の名称はこのあと第一局と変わるけれど、海軍の政策決定を担当する軍務局で次長から数えると3年以上勤務した。局長時代の明治20(1886)年5月24日に男爵を授けられて華族に列せられた。勳功により、とあって具体的な功績の説明はない。それ自体は普通だが、一介の海軍少将が爵位を得たのには江華島事件での「功績」が評価されたのだろう。

明治22(1889)年5月15日、同郷の伊東と配置を交換して常備小艦隊司令官として久しぶりの海上に出る。2才年配で同郷の伊東と井上は、進級も配置もほぼ横並びでライバル関係にあったと言えるが特に仲が悪かったわけではなさそうだ。まもなく常備小艦隊は常備艦隊と改称し、職名も司令長官に改められた。井上は日本海軍ではじめての艦隊司令長官となる。長官を2年つとめてまた東京に戻り、海軍参謀部長に補せられた。海軍参謀部は海軍軍事部の後身で、軍令部の前身にあたる。当時はまだ海軍省の外局扱いで独立した組織ではなかった。明治25(1892)年12月12日に海軍中将に進級した。これも伊東と同時である。

常備艦隊司令長官

佐世保鎮守府司令長官を経て、横須賀鎮守府司令長官のあいだに日清戦争がはじまった。伊東の活躍をどんな気持ちで東京から見ていただろう。威海衛が陥落したのち、相浦紀道にかわって西海艦隊司令長官に移って聯合艦隊司令長官の伊東の下に置かれることになった。しかし伊東は台湾の平定にあたって帰国したあとの5月に海軍軍令部長に転じた。後任の聯合艦隊司令長官は長州出身の有地品之允になる。有地も伊東や井上と横並びで進級しており彼らの取り扱いには海軍首脳部も腐心したことだろう。西海艦隊が解散されて平時体制に復帰した11月、井上は常備艦隊司令長官に補せられて当時日本にひとつしかない艦隊を任されることになった。

だがそれも短期間で終わる。3ヶ月で、日清戦争で第一遊撃隊司令官として活躍した坪井航三に長官職を譲った。結果としてこれが最後の艦隊勤務となる。日清戦争後の論功行賞では叙爵にもれた。伊東は無爵から子爵にのぼり男爵の井上は追い越された。呉鎮守府司令長官から再度横須賀鎮守府司令長官に補され、日露戦争が終わるまでつとめた。この間、明治34(1901)年12月24日に海軍大将に親任されている。伊東に3年あまり遅れた。日露戦争後の明治38(1905)年12月20日に軍事参議官に補せられて第一線を退いた。

明治40(1907)年9月21日に爵位を子爵に上げられる。明治44(1911)年10月31日には元帥府に列せられた。伊東より6年近く遅れている。大正3(1914)年に伊東元帥が死去すると、海軍の最長老として重きをなした。

井上良馨は昭和4(1929)年3月22日死去。満83歳。元帥海軍大将従一位大勲位功二級子爵。

おわりに

井上と伊東は日清戦争まではほぼ同列だったのですが、たまたま伊東が艦隊長官だった時期に日清戦争が起こったために井上が遅れをとってしまったとも言えます。それが現在の知名度にも影響しています。伊東は比較的早く亡くなり、井上は長生きしましたがそれでどれほど溜飲を下げたでしょうか。もっとも井上の死後、井上家ではお家騒動があって爵位を返上していますが、これは別の話でしょう。

次回は有地品之允です。ではまた次回お会いしましょう。

(カバー画像は江華島事件で井上が艦長をつとめた雲揚)

附録(履歴)

弘化 2(1845).11. 3 生

慶応 4(1868). 1. 二等士官 春日乗組

明 4(1871). 3. 龍驤乗組

明 4(1871). 5. 海軍中尉

明 4(1871). 7.23 海軍大尉

明 5(1872). 7. 龍驤副長

明 5(1872).10.24 海軍少佐

明 5(1872).11.15 春日艦長

明 7(1874).10.14 免春日艦長

明 7(1874).10.20 雲揚艦長

明 8(1875).10.15 清輝艦長

明 8(1875).12.15 高雄丸船長

明 9(1876). 3.22 清輝艦長

明 9(1876). 4. 4 海軍中佐

明12(1879). 8.19 東艦長

明13(1880). 6.14 浅間艦長

明15(1882). 6. 6 海軍大佐

明15(1882). 8.20 扶桑艦長

明15(1882).10.23 扶桑艦長/浅間艦長

明16(1883). 1.11 扶桑艦長

明17(1884). 2. 8 海軍軍事部次長

明17(1884).12.20 金剛艦長

明19(1886). 1. 6 扶桑艦長/常備小艦隊参謀長

明19(1886). 1.29 海軍省軍務局次長/海軍省軍務局将校課長

明19(1886). 6.15 海軍少将

明19(1886). 6.17 海軍省軍務局長

明19(1886). 8.20 海軍省軍務局長/海軍将官会議議員

明20(1887). 5.24 男爵

明21(1888). 8.16 海軍省軍務局長/海軍大学校長

/海軍将官会議議員

明22(1889). 3. 8 海軍省第一局長/海軍将官会議議員

明22(1889). 3.15 海軍省第一局長/海軍将官会議議員/海軍大学校長

明22(1889). 5.15 常備小艦隊司令官

明22(1889). 7.29 常備艦隊司令長官

明24(1891). 6.17 海軍参謀部長/海軍将官会議議員

明25(1892).12.12 海軍中将 佐世保鎮守府司令長官

明26(1893). 5.20 横須賀鎮守府司令長官/海軍将官会議議員

明28(1895). 2.16 西海艦隊司令長官

明28(1895).11.16 常備艦隊司令長官

明29(1896). 2.26 呉鎮守府司令長官

明33(1900). 5.20 横須賀鎮守府司令長官/海軍将官会議議員

明34(1901).12.24 海軍大将

明37(1904). 1.14 横須賀鎮守府司令長官/軍事参議官

明38(1905).12.20 軍事参議官

明40(1907). 9.21 子爵

明44(1911).10.31 元帥

昭 4(1929). 3.22 死去

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?