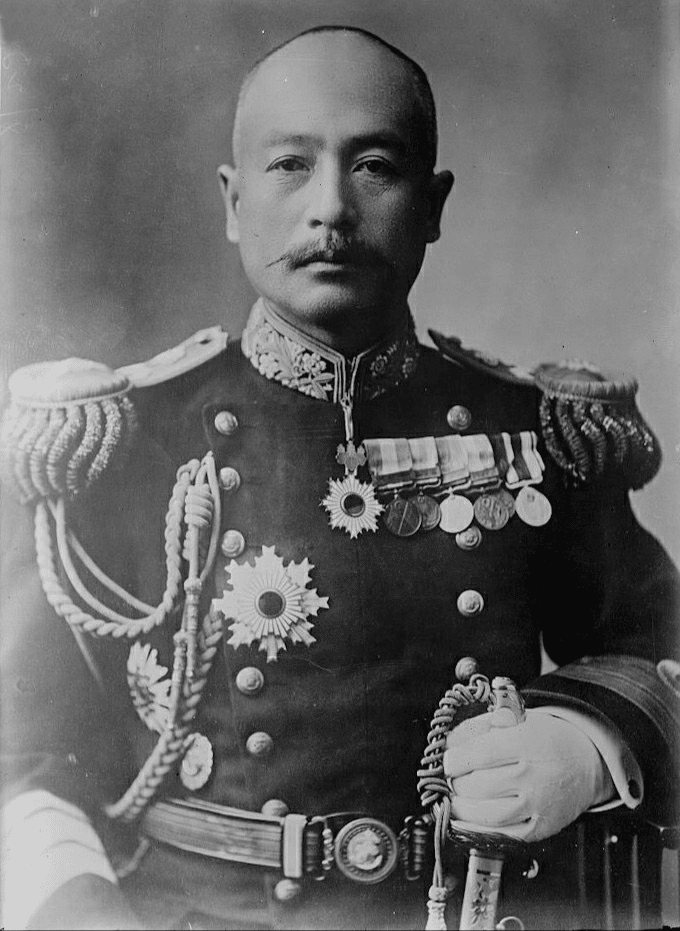

聯合艦隊司令長官伝 (21)竹下勇

歴代の聯合艦隊司令長官について書いていますが、前身の常備艦隊や聯合艦隊常設化以前の第一艦隊司令長官もとりあげます。今回は竹下勇です。

総説の記事と、前回の記事は以下になります。

アメリカ駐在武官

竹下勇は明治2(1869)年12月4日に薩摩藩士の家に生まれた。まだ藩は残っていたが戊辰戦争は終わっている。はじめ勇次郎と名乗ったが海軍に入ってから同じ配置に竹下勇四郎という兵がおり「士官たるもの兵卒と同じような名前ではいかん」と改名したという。明治22(1889)年4月20日に海軍少尉候補生を命じられた。第15期生80名のうち3位の卒業成績だった。首席は財部彪である。第15期生は同期生の数が倍近く増え、これまで使われていたコルベット筑波の陳腐化もあって、代わりにコルベット金剛と比叡が遠洋航海に使用されるようになった。竹下は鮫島員規大佐が艦長の金剛に乗り組み、8月から翌年2月にかけてハワイ方面を往復する。帰国後は巡洋艦高千穂に配属され、明治23(1890)年7月9日に海軍少尉に任官する。水雷術練習艦迅鯨で水雷術の基礎を学んだのち、海軍大学校で1年間学生生活を送る。当時の丙号学生は数学、物理、天文学や語学といった一般教養を学んだ。

巡洋艦厳島航海士、横須賀水雷隊分隊長、練習船干珠航海長、呉海兵団分隊長を短期間に経験し、日清戦争が起きるとまず砲艦鳳翔分隊長、ついでコルベット葛城分隊長として出征する。葛城は当時艦齢10年弱で古いとは言えないが性能的には旧式で日清戦争の期間中は西海艦隊に属した。戦争中の明治27(1894)年12月7日に海軍大尉に進級し、翌年3月には砲艦摩耶航海長に移る。摩耶は組織上は常備艦隊に所属していたが主力が台湾方面にある中で威海衛に残留していて、清国沿岸の警備にあたっていた西海艦隊の指揮を受けていた。講和成立をうけて帰国する。

明治30(1897)年に海軍大学校学生をふたたび命じられる。今回はまず乙種学生の砲術教程を1年間かけて学び、ついで甲種学生を半年修めた。この時期は海軍大学校の課程がしばしば変更された模索期と言え、最終的に甲種学生課程は2年間が標準になったが、竹下たちが第1期生とされている。学生修了後は砲術練習所の教官を短期間つとめたが、戦艦朝日の受領のためにイギリスに派遣される。明治32(1899)年9月29日に海軍少佐に進級し、砲術長として日本まで回航した。最新鋭戦艦の砲術長を任されたことは評価の高さを示している。東郷平八郎、角田秀松長官の下で常備艦隊参謀を1年半あまりつとめたあと、今度は駐在武官としてアメリカに派遣される。日露戦争を目前に控えたこの時期、同盟国イギリスとは違った意味でアメリカの動向は非常に重要だった。日露戦争中、竹下は首都ワシントンをはじめとするアメリカ国内で日本の立場を説明して対日世論の好転につとめた。アメリカ大統領ルーズベルトは日本に好意的な立場で日露講和交渉の斡旋を買って出た。滞在中の明治36(1903)年9月26日に海軍中佐に進級し、戦後に帰国した。

装甲巡洋艦磐手副長ののち、伊集院五郎長官の下で第二艦隊参謀、明治40(1907)年9月28日に海軍大佐に進級して参謀長に昇格した。巡洋艦須磨、装甲巡洋艦春日、おなじく出雲の艦長をつとめた後、通信担当の海軍軍令部第四班長に配置された。艦隊勤務が主だった竹下のはじめての中央官庁勤務になる。巡洋戦艦筑波艦長、戦艦敷島艦長を歴任して、出羽重遠が司令長官をつとめる第一艦隊の参謀長に補せられた。

聯合艦隊司令長官

大正2(1913)年5月24日に海軍少将に進級した。年度末の人事異動でふたたび軍令部第四班長を命じられ、第一次大戦がはじまってちょうど1年後に作戦を担当する第一班長に移った。戦争はまだ続いていたが極東地域での戦況は一段落しており、その一方で無制限潜水艦戦が本格化するにはまだ間があった。むしろこのあいだに起きたジュトランド海戦に関心があっただろう。ふたたび艦隊に出て鹿島級戦艦からなる第二戦隊司令官に補せられたが、大正6(1917)年春にはドイツによる無制限潜水艦戦の開始(厳密には再開)、アメリカの参戦という新しい状況が生じた。いったん艦隊をおりて大正6(1917)年6月1日に海軍中将に進級し、インド洋の通商保護を担当する第一特務艦隊の司令官に補せられて航路警備にあたった。しかしインド洋ではドイツ海軍の活動はそれほど活発ではなく、イギリス軍の体制が整ったこともあってわずかな日本海軍の戦力はそれほど必要とはされなかった。それでも艦隊自体は戦後まで存続する。竹下自身は半年で交代して帰国した。

島村速雄軍令部長のもとで軍令部次長に補せられる。作戦計画を担当する軍令部では、第一次大戦の戦訓と、新しく登場した艦艇や兵器を前提にした作戦の改定が必要になる。八八艦隊計画を主に進めたのは軍備計画を担当する海軍省だが、用兵を担当する軍令部とも当然協議したことだろう。予算の成立をみた竹下は、国際聯盟軍縮会議の日本海軍代表としてジュネーブに派遣される。竹下はワシントンで開かれた軍縮会議で自らがその実現にかかわった八八艦隊が葬りさられるのをスイスから眺めることになる。

帰国して大正11(1922)年7月27日に第一艦隊司令長官に親補される。年度途中で異動時期としては中途半端だが前任の栃内曽次郎がやはり年度途中で補職されていたことが関係していたのだろう。この人事を想定して帰国が命じられたと考えられ、規定の路線だったろう。大正11(1922)年度では秋の演習において聯合艦隊が編成されなかった。これは7年ぶりになるがしかし大正11(1922)年12月1日に発令された大正12(1923)年度の艦隊編制でははじめから聯合艦隊が編成され、竹下が長官を兼ねた。以後、戦時か平時かにかかわらず聯合艦隊は事実上常設されることになり、終戦まで続く。この時点では毎年度の艦隊編制でその都度設置するという建前だったが、制度として常設されるようになるのは昭和8(1933)年のことである。

大正12(1923)年8月3日に海軍大将に親任された竹下が率いる聯合艦隊が秋の演習を前に旅順方面を巡航していた9月1日に関東大震災が発生した。はじめのうちは曖昧な情報しか届かず様子見をしていた聯合艦隊だったが、やがて被害が甚大であることが伝わると急遽東京湾に向かうことになる。旗艦長門は東京湾に直行し、その他の艦艇はまず支援物資を積み込んでから東京に向かった。軍艦はある程度の期間は支援なしで行動できる。インフラが破壊された災害時に軍艦がもっているこうした完結性は有効に働いた。ただし聯合艦隊は海軍で最大の組織ではあるが陸軍や警察などと比べると所帯はそれほど大きくない。初動で有効な活躍をしたことは確かだが過大評価はできない。陸上での救助活動が本格的に機能し始めると海軍による救助活動は縮小され、聯合艦隊は演習に戻った。この年度は演習が途中で中断されたことと、虎ノ門事件で海軍大臣が交代したという事情があり、人事異動が年明けにずれ込んだ。

竹下も聯合艦隊を1期先輩にあたる鈴木貫太郎に引き継ぎ、呉長官に移る。大正14(1925)年4月に軍事参議官となる。このときの人事異動では山下源太郎が海軍軍令部長を退いており、竹下も有力な候補だったはずだが、結局鈴木貫太郎が起用された。昭和4(1929)年11月11日に予備役に編入されて現役を離れた。昭和9(1934)年12月4日に後備役に編入されて、昭和14(1939)年12月4日に退役となる。戦後の昭和21(1946)年6月15日に海軍将校分限令が廃止されて海軍大将の身分を失った。

竹下勇は昭和24(1949)年7月1日死去。満79歳。海軍大将正三位勲一等。

おわりに

竹下勇も大正期の海軍を代表する提督のひとりです。岡田啓介と同期で出世はむしろ早かったのですが知名度ではだいぶ劣りますね。竹下を含む海軍兵学校第15期生は4人の海軍大将を出しています。これは他に7期、32期、39期だけが並んでいるのですが、4人のうち3人が戦後まで生きているのは15期だけなのです。長生きしたから偉いわけではありませんが、長生きも一種の才能かもしれません。

次回は鈴木貫太郎です。ではまた次回お会いしましょう。

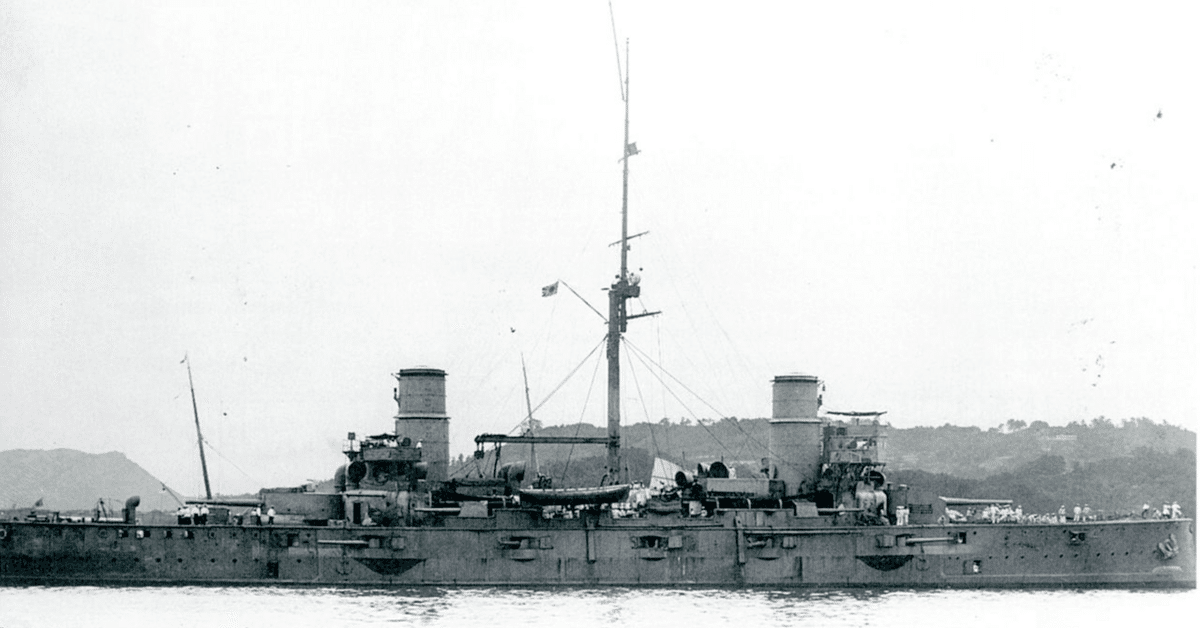

(カバー画像は竹下が艦長をつとめた装甲巡洋艦春日)

附録(履歴)

明 2(1869).12. 4 生

明22(1889). 4.20 海軍少尉候補生 金剛乗組

明23(1890). 3.14 高千穂乗組

明23(1890). 7. 9 海軍少尉 高千穂分隊士

明25(1892). 5.23 迅鯨乗組

明25(1892).10.20 待命被仰付

明25(1892).12.21 海軍大学校丙号学生

明26(1893).12.19 厳島航海士

明27(1894). 2.22 横須賀水雷隊敷設部分隊長心得

明27(1894). 4.23 干珠航海長心得

明27(1894). 6.27 呉鎮守府海兵団分隊長心得

明27(1894). 7.25 鳳翔分隊長心得

明27(1894). 8.17 葛城分隊長心得

明27(1894).12. 7 海軍大尉 葛城分隊長

明28(1895). 3.19 摩耶航海長

明30(1897). 3.30 海軍大学校学生(将校科乙種学生砲術教程)

明31(1898). 4.29 海軍大学校将校科甲種学生

明31(1898).12.19 海軍砲術練習所教官

明32(1899). 2. 1 朝日回航委員(英国出張被仰付)

明32(1899). 9.29 海軍少佐

明33(1900). 1.12 朝日砲術長

明33(1900).10.23 朝日砲術長兼分隊長

明33(1900).12. 6 常備艦隊参謀

明35(1902). 7.17 海軍砲術練習所教官

明35(1902).10. 1 米国在勤帝国公使館附海軍武官

明36(1903). 9.26 海軍中佐

明38(1905).10.11 帰朝被仰付

明39(1906). 1. 7 米国在勤帝国大使館附海軍武官

明39(1906). 2.14 海軍軍令部出仕

明39(1906). 3.14 磐手副長

明39(1906).12.20 第二艦隊参謀

明40(1907). 9.28 海軍大佐 第二艦隊参謀長

明40(1907).12.27 須磨艦長

明41(1908).12.10 春日艦長

明42(1909). 7.10 出雲艦長

明43(1910). 4. 9 海軍軍令部出仕

明43(1910). 5.23 海軍軍令部参謀(第四班長)

明45(1912). 7. 9 筑波艦長

大元(1912). 9.12 敷島艦長

大元(1912).12. 1 第一艦隊参謀長

大 2(1913). 5.24 海軍少将

大 2(1913).12. 1 海軍軍令部参謀(第四班長)/海軍大学校教官

大 4(1915). 8.10 海軍軍令部参謀(第一班長)/海軍大学校教官

大 5(1916).12. 1 第二戦隊司令官

大 6(1917). 5.30 海軍将官会議議員/海軍軍令部参謀

大 6(1917). 6. 1 海軍中将

大 6(1917).12.12 第一特務艦隊司令官

大 7(1918). 6.13 海軍軍令部次長/海軍将官会議議員

大 9(1920). 9.13 国際聯盟陸海空軍問題常設諮問委員会帝国海軍代表被仰付

大11(1922). 5.10 海軍将官会議議員

大11(1922). 7.27 第一艦隊司令長官

大11(1922).12. 1 第一艦隊司令長官/聯合艦隊司令長官

大12(1923). 8. 3 海軍大将

大13(1924). 1.27 呉鎮守府長官

大14(1925). 4.15 軍事参議官

昭 4(1929).11.11 予備役被仰付

昭 9(1934).12. 4 後備役被仰付

昭14(1939).12. 4 退役被仰付

昭24(1949). 7. 1 死去

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?