海軍皇族軍人伝(2) 東伏見宮依仁親王

海軍軍人となった皇族をとりあげます。今回は東伏見宮依仁親王です。

総説と個別の伝を立てるまでもなさそうな皇族あるいは皇族が臣籍降下した華族出身の海軍軍人は以下の記事にまとめました。

前回の記事は以下になります。

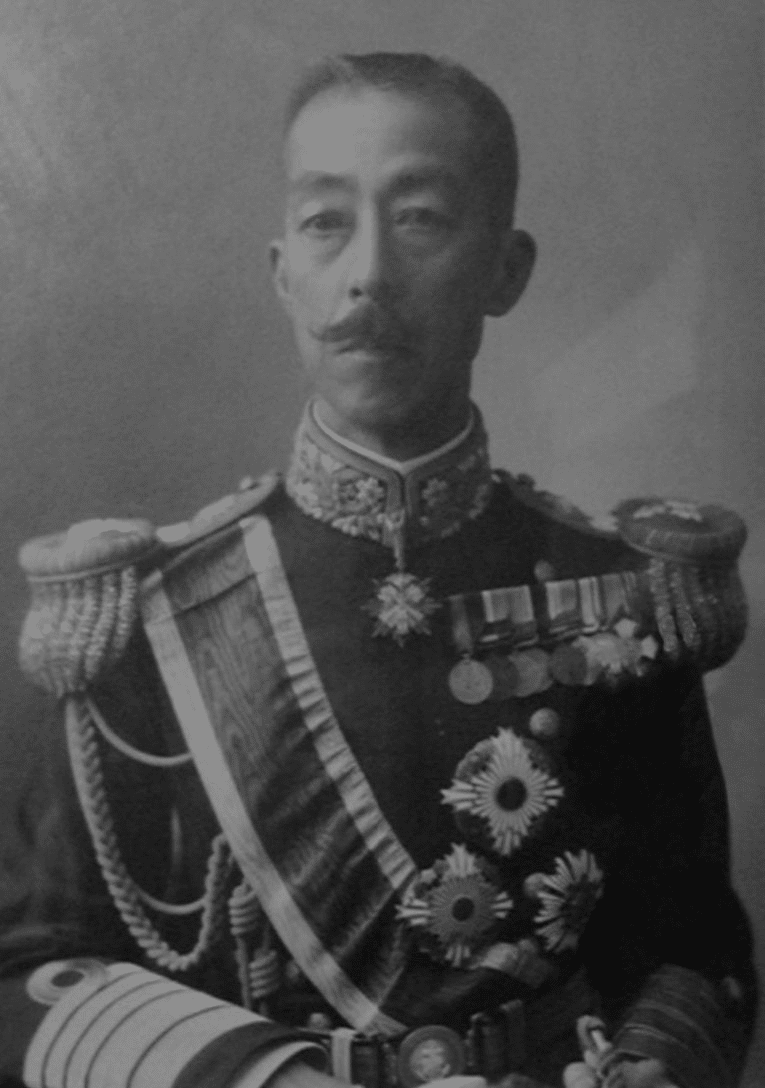

東伏見宮依仁親王

依仁親王は慶応3(1867)年9月19日に伏見宮邦家親王の16男として誕生した。寺に入ることが内定していたが維新で皇室と寺院の関係が分離され、出家した皇族も多く還俗する。こうした流れの中で入寺は取り消され、兄である山階宮晃親王の継嗣となり定麿王と命名された。思し召しにより築地の海軍兵学校に予科生徒として入校する。西南戦争が勃発した直後のことだった。入校当初は寄宿生活を送ったがやがて山階宮邸から通学するようになる。明治17(1884)年、数え18歳のときにイギリス留学を命じられて海軍兵学校を退校する。イギリスに向けてアメリカ大陸を横断している間に鉄道事故に遭遇して手を負傷するという一幕もあったが6月にはイギリスに到着する。

翌明治18(1885)年に山階宮晃親王との縁組みを解消する。定麿王が山階宮晃親王の継嗣となったあと、晃親王に実子である菊麿王が誕生した。すでに定麿王という跡継ぎがあったため菊麿王は邦家親王の弟(晃親王・定麿王の叔父、菊麿王の大叔父)である梨本宮守脩親王の継嗣となり明治14(1881)年にはすでに梨本宮を継承していた。しかし実子がある以上やはり実子が跡を嗣ぐべきということになり、菊麿王が山階宮の継嗣となり梨本宮は守正王(久邇宮朝彦王の子、晃親王・定麿王の甥、菊麿王の従兄弟)が嗣いだ。定麿王は山階宮を出ることになり改めてやはり兄である小松宮彰仁親王の継嗣とされた。親王を宣下され名も依仁と改めた。養父にあたる彰仁親王は当時陸軍中将で近衛都督(のちの近衛師団長に相当)だった。明治以前は「家」を存続させるために養子をとることはごく一般的だったが、血統を根拠とする皇族においては問題があった。ヨーロッパの制度も参考にされたのだろう。皇室典範では皇族が養子をとることは禁止される。

定麿王あらため依仁親王はイギリスからフランスに移り、大西洋に突出するブルターニュ半島の先端に位置するブレストの海軍兵学校に入学する。威仁親王がイギリスに留学したのに対し依仁親王はフランスに学んだのは、日本海軍もまだ各国の制度を比較している段階だったのだろう。3年の課程を修了して明治23(1890)年8月14日に海軍少尉に任官し、さらに1年間の留学を経て帰国したときには25歳になっていた。防護巡洋艦高千穂、同浪速の分隊士をつとめたが、その後視察のために再びヨーロッパにわたる。1年あまり外遊したが日清戦争が勃発したために帰国を命じられる。浪速の分隊長に着任したときには黄海海戦はすでに終わっていた。明治27(1894)年12月9日に海軍大尉(当時海軍中尉の階級はない)に進級し威海衛攻略や台湾平定に従軍した。横須賀水雷隊分隊長のあと、巡洋艦千代田分隊長に補せられる。5歳年長の威仁親王は海軍での勤務はごくわずかだったが、依仁親王の履歴は一般の海軍軍人と比べても大きく違わない。

海軍軍令部で1年勤務して艦隊に戻り、巡洋艦松島分隊長、巡洋艦高砂分隊長をつとめて明治32(1899)年9月29日に海軍少佐に進級する。戦艦八島分隊長、装甲巡洋艦吾妻分隊長、装甲艦扶桑副長と艦隊勤務を続けた。海軍大学校に通学している間に小松宮を離れて東伏見宮を創設する。養父にあたる彰仁親王は血縁上では異母兄になるが依仁親王とは折り合いが悪く、彰仁親王は同母弟北白川宮能久親王の遺児輝久王に小松宮を継がせることを希望する。すでに皇族の養子は禁止されており彰仁親王の希望はそのままでは実現できなかったが宮内省の「考慮する」という言質を得た彰仁親王はまもなく亡くなった。その直前に依仁親王は彰仁親王との養子関係を解消し、彰仁親王がかつて名乗っていた東伏見宮を名乗ることになる。実子がなかった小松宮は断絶し、輝久王はのちに臣籍に降下して小松の姓を賜り小松宮の祭祀を継承することになる。

千代田艦長

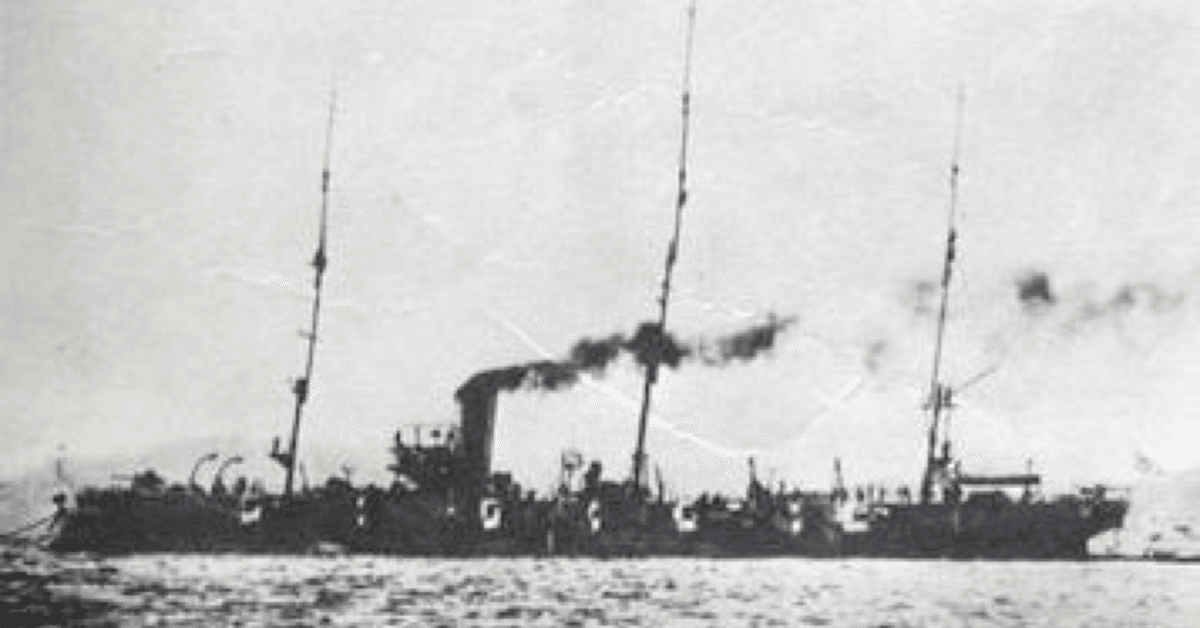

明治36(1903)年9月26日に海軍中佐に進級し海軍大学校選科学生を命じられるが日露戦争を目前にして戦時体制に移行すると巡洋艦千歳副長に補せられる。千歳は第一艦隊第三戦隊に配属され、黄海海戦に参加した。旅順陥落後の人事により明治38(1905)年1月12日に海軍大佐に進級する。中佐の実役停年である2年に足りないように見えるが戦時加算によるものである。巡洋艦千代田艦長に補せられた。千代田は第三艦隊第六戦隊に所属し日本海海戦では朝鮮海峡を警戒してバルチック艦隊を監視し、樺太攻略作戦にも従軍している。

戦後は巡洋艦高千穂艦長、装甲巡洋艦春日艦長をつとめるが、そのあとしばらく軍令部出仕に置かれて艦隊を離れる。依仁親王も元来それほど頑丈というわけではなく、長年の艦隊勤務をこなしてはいたものの休養が必要になった。威仁親王が療養生活に入ったためそのあとを継ぐという意味もあった。視察や天皇の名代をつとめながらその合間をみて海軍軍令部に通い、海軍大学校で甲種学生の講義を聴講するなどしていたという。明治42(1909)年12月1日には海軍少将に進級し、イギリス国王ジョージ5世の戴冠式に参列するために渡英する。随員は東郷平八郎海軍大将、乃木希典陸軍大将などである。

この頃は体調も小康状態だったようで、横須賀予備艦隊司令官に補せられる。明治天皇が崩御すると葬儀に参列し、来日したコンノート公(ヴィクトリア女王の王子)の接待にあたる。まもなく予備艦隊は鎮守府艦隊に改編されるが、7月には舞子の別邸で威仁親王が薨去した。依仁親王は海軍軍人たる皇族としては最先任になる。大正2(1913)年8月31日に海軍中将に進級し、海軍将官会議議員に補せられた。

第二艦隊司令長官

翌年には第一次世界大戦がはじまるがやはり体調は芳しくなく大きな動きはない。大正6(1917)年度には横須賀鎮守府司令長官に親補される。しかし着任早々の大正6(1917)年1月14日、横須賀港内で巡洋戦艦筑波が爆発して沈没するという事故が起きる。150名あまりの犠牲者を出したこの事故の責任を依仁親王がとった形跡はない。しかしそれは皇族だからというわけではなく、翌年に起きた戦艦河内の事故でも同じである。

大正7(1918)年度は第二艦隊司令長官に転じる。艦隊勤務は春日艦長以来10年ぶりとなる。巡洋戦艦金剛を旗艦とし、第一艦隊司令長官の山下源太郎とペアを組んだ。前期の訓練では仁川を訪れ、京城の朝鮮王宮を訪問している。しかし年度も半ばのうちに交代となって艦隊をおりることになる。当時は第一次世界大戦も大詰めに差し掛かっていた。同盟国のイギリスから大正天皇に陸軍元帥の称号と制服一式が贈られてきたため、その返礼としてイギリスのジョージ5世に陸軍元帥(正式には元帥陸軍大将)の称号と制服、元帥杖を贈ることになり、その使者としてかねてイギリス王室と親交があった依仁親王が選ばれたのである。準備中の大正7(1918)年7月2日に進級人事があり、依仁親王のほか八代六郎、加藤定吉、山下源太郎、名和又八郎、村上格一の5名が海軍大将に親任された。依仁親王の訪英は第一次世界大戦の休戦と重なる。

帰国後はもっぱら療養につとめるが、大正11(1922)年にはイギリス皇太子が日本を訪問し、面識のある依仁親王が接伴役を仰せ付けられた。つとめを全うした依仁親王だが無理がたたったか倒れる。葉山に移って静養したものの大正11(1922)年6月27日に薨去。元帥の称号を贈られる。享年56、満54歳。元帥海軍大将大勲位功三級。

実子がなく東伏見宮は一代で断絶する。依仁親王夫妻は、兄久邇宮朝彦王の孫(邦彦王の子)である邦英王を自邸に引き取って子供同然に養育していた。邦英王は依仁親王の葬儀で喪主をつとめ、のち臣籍に降下して東伏見の姓を賜り東伏見宮の祭祀を継承する。

おわりに

東伏見宮依仁親王ははじめて本格的に海軍軍人としてのキャリアを経験した皇族でした。威仁親王と同じように体調を崩して比較的早く亡くなります。当時の軍艦の居住環境では少し体が弱いとたちまち堪えたのでしょう。それでも辞められないところが皇族の辛いところです。

次回は伏見宮博恭王です。ではまた次回お会いしましょう。

(カバー画像は依仁親王が日露戦争中に艦長をつとめた巡洋艦千代田)

付録(履歴)

慶応 3(1867). 9.19 誕生(定麿王)

明 2(1869). . 山階宮縁組

明10(1877). 3. 1 海軍兵学校入校

明17(1884). 4.27 英国留学

明18(1885).12. 2 小松宮縁組

明19(1886). 5. 1 親王宣下 明治天皇猶子(依仁親王)

明20(1887). 7. 仏国海軍兵学校入校

明22(1889). 7.15 大勲位菊花大綬章

明23(1890). 7.26 仏国海軍兵学校卒業

明23(1890). 8.14 海軍少尉 仏国留学

明24(1891).10. 7 帰朝被仰付

明25(1892). 3.27 高千穂分隊士

明25(1892). 9.28 浪速分隊士

明26(1893). 6.22 欧米派遣

明27(1894). 8. 3 帰朝被仰付

明27(1894).10. 5 浪速分隊長心得

明27(1894).12. 9 海軍大尉 浪速分隊長

明28(1895). 7.29 横須賀水雷隊敷設部分隊長

明28(1895).11.20 功五級金鵄勲章

明28(1895).11.27 千代田分隊長

明30(1897). 4.30 海軍軍令部諜報課課員兼第三局局員

明31(1898). 4.19 松島分隊長

明31(1898). 9. 1 高砂分隊長

明32(1899). 9.29 海軍少佐 八島分隊長

明34(1901). 1.22 吾妻分隊長

明34(1901).12.12 扶桑副長

明35(1902). 5.23 海軍大学校臨時講習員

明36(1903). 1.31 東伏見宮創設

明36(1903). 9.26 海軍中佐 海軍大学校選科学生

明36(1903).12.18 千歳副長

明38(1905). 1.12 海軍大佐 千代田艦長

明38(1905).12.20 高千穂艦長

明39(1906). 4. 1 功三級金鵄勲章

明39(1906). 4. 7 春日艦長

明39(1906).12.24 海軍軍令部出仕

明42(1909).12. 1 海軍少将

明44(1911).12. 1 横須賀予備艦隊司令官

大 2(1913). 4. 1 横須賀鎮守府艦隊司令官

大 2(1913). 8.31 海軍中将 海軍将官会議議員/海軍軍令部出仕

大 5(1916).12. 1 横須賀鎮守府司令長官/海軍将官会議議員

大 6(1917).12. 1 第二艦隊司令長官

大 7(1918). 6.13 海軍将官会議議員

大 7(1918). 7. 2 海軍大将 軍事参議官

大 7(1918). 9.26 英国差遣

大 8(1919). 1. 7 帰朝

大11(1922). 6.27 元帥 大勲位菊花章頸飾 薨去

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?