上賀茂神社のDeepな奥へ

上賀茂神社の奥、これがまた、いろいろありました。

二葉姫稲荷神社平成31年3月吉日

祭神 宇迦御魂大神. 二葉姫稲荷神社です。

おもしろい鳥居を見つけました。

平成31年3月吉日

あれ?平成って30年までじゃなかったっけ?

という方、記憶が改竄されている私のお仲間。

令和元(2019)年5月1日から元号が令和となりました。この改元のちょうど1か月前、平成31(2019)年4月1日に、菅官房長官が「令和」と書かれた色紙を掲げて新元号を発表しました。

つまり4月30日まで平成31年であり、3月吉日の⛩️時点で新年号はまだ分からず、の状況だったのですね。

二葉姫稲荷神社.

古代からあった寺が明治の廃仏毀釈で廃寺となり、稲荷神社として現在に至るとのこと。

稲荷神社とありますが、真新しい鳥居の先にはたくさんの社があります。

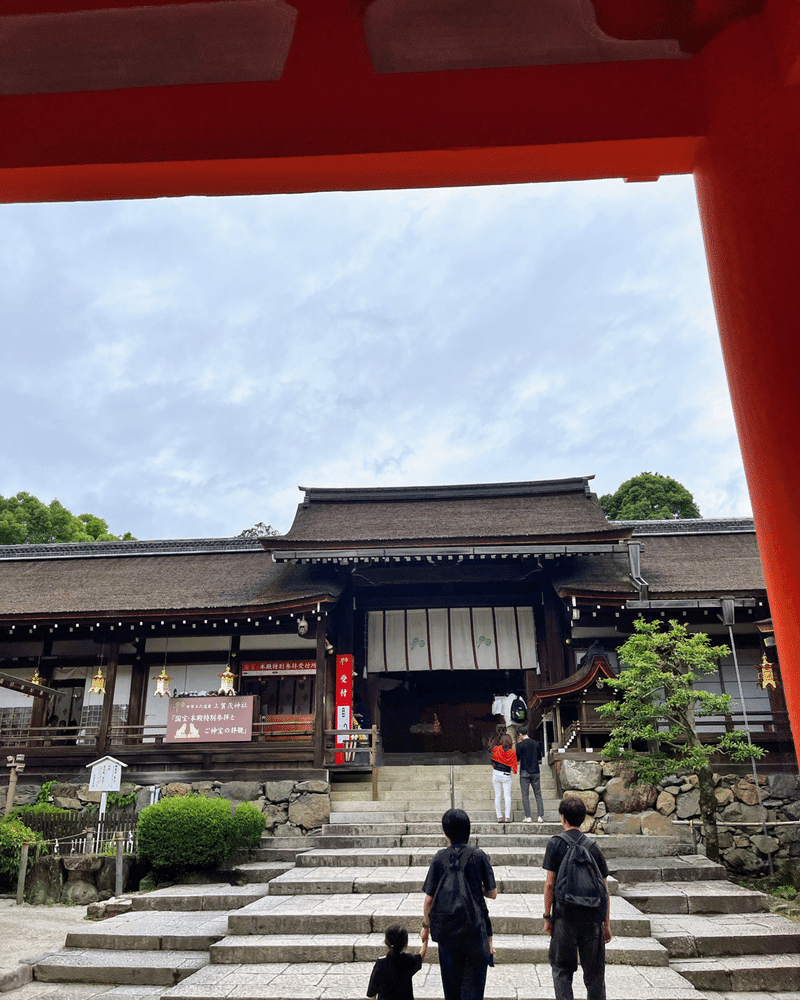

上賀茂神社 楼門(重要文化財)

楼門は独特な構造で二階部分が大きく張り出したアタマでっかち。とても迫力があります。

1628年に建て替えられたものだそうです。京都の世界遺産繋がりでいうと、その2年前の1626年が二条城行幸。

後水尾天皇が、徳川秀忠・家光の招きに応じて、完成した二条城へ行幸したそうです。

天皇縁の上賀茂神社が「負けてられん」と張り切って楼門完成させたのかもしれませんね。

紫式部ゆかりの神社

上賀茂神社は、皇族、貴族、武家など、様々な階級の人々に古くから参拝されてきた神社です。

境内にある片山御子神社(片岡社)を詠んだ和歌が残るなどゆかりの深い場所です。

「ほととぎす 声まつほどは 片岡の もりのしづくに 立ちやぬれまし」紫式部

Location: 片山御子神社

式年遷宮

賀茂別雷神社で、21年に1度の 式年遷宮が行なわれたのはコロナ禍前の2015年で平成でいうと27年。

この看板の天皇陛下とは今の上皇様。

秋篠宮家、常陸宮家、三笠宮家、高円宮家。

あれ、皇太子様(いま天皇様)はない⁈ 当時は家が独立してないからかな。

御祭神を祀る本殿

社殿の基本形態は平入型、屋根は檜皮葺による扠首切妻流造。

全国にある神社の約六割を占める神社建築の1つ「流造(ながれづくり)」の原型として国宝に指定。

朱色の派手な楼門をくぐると雰囲気がかわる。

渋い色のこげ茶。神のパワーを感じます。

立砂

盛砂とも云い、「たつ」とは神様のご出現に由来した言葉である

神代の昔に御祭神・賀茂別雷神が最初に降臨された神山に因んだもので、一種の神籬(神様が降りられる憑代)である。

鬼門・裏鬼門にお砂を撒き清める風習は此の立砂の信仰が起源で、「清めのお砂」の始まりである。

なんかカッコいい、立砂(たてずな)かぁ。

土屋

往古より神主以下社司の 著到殿

現今は 祓所として用いる

寛永五年(1626年)造替

重要文化財

読めない難読漢字のオンパレード。看板にはふりがなが欲しいところ。

古来の神事は漢字も難しい。

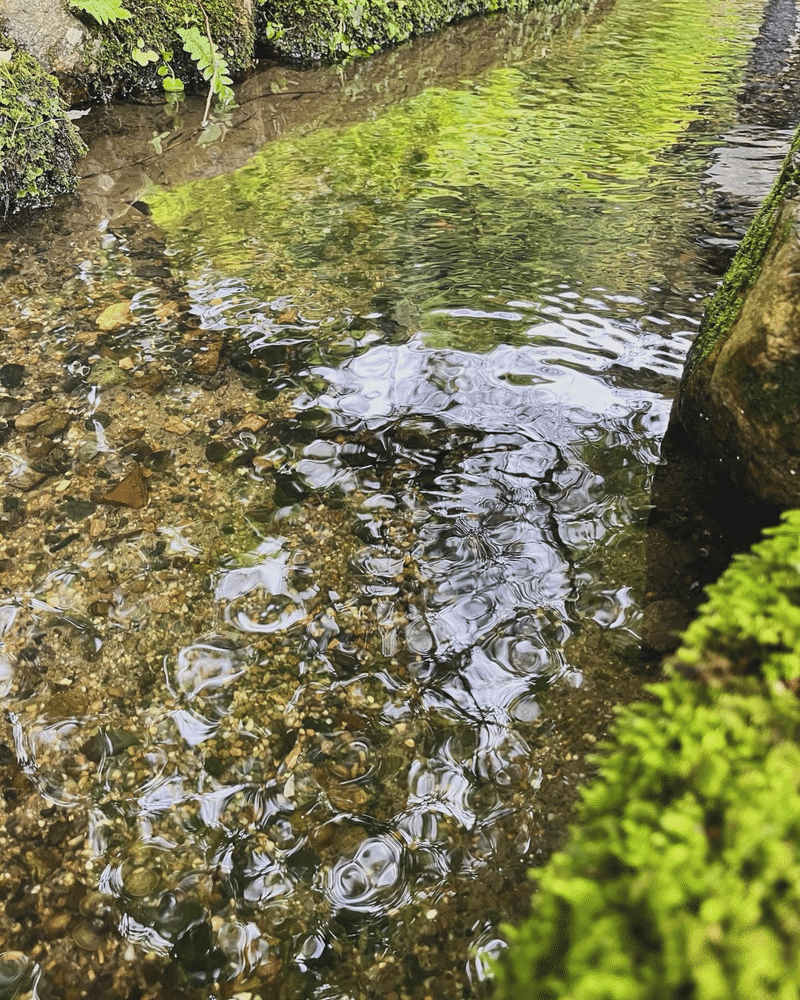

渉渓園

渉渓園と呼ばれる曲水庭園があり、足立美術館を作庭した作庭家・中根金作(なかね きんさく)によって昭和35年(1960)に造られた。

周りの他のエリアから網で区画されており、いかにも特別感があるのだけど、実は比較的新しい。

ただ、ここは曲水庭園。

曲水の宴を執り行った庭で、平安時代の貴族が杯が自分の目の前までに流れてくるまでに詩歌を作って詠み、盃の酒を飲んで次へ流すという遊ぶ庭を由来としている。

平安時代を想いながら歩くのが良いらしい

今日はこのへんで。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?