役所あるある「私らとっくに死んでるわ!そんな計画なんかだいぶ先の話やん!」

「7世代先の子供たちのために決断し、行動する」

街の計画を市民にお話した時に頂いた印象的な言葉に「私らとっくに死んでるわ!そんな計画なんかだいぶ先の話やん!」ってのがあります。

ごめんなさい、正直むかつくし、失望しかないです。

自分が生きていない将来の社会のことをちゃんと考えたことありますか?

「7世代先の子供たちのために決断し、行動する」という言葉はネイティブアメリカン(インディアン)に伝わる物語に出てくる「虹の戦士」の心得の一つです。

詳しくは以下のサイトで見てほしいですが、とても大事な心得です。

「将来市民・将来住民」

「将来市民」って言葉が好きです。ググってみたら出てこなかったので私の造語ですかね(笑) 市民だと○○市だけになっちゃうから、「将来住民」が正しいのかな。どっちにしろ造語やけど。

「住民」についてちょっとマニアックな法律の話を超簡単にしますね。

地方自治法ってのがあってその第一条に

「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、・・・」

と書いてます。つまり地方公務員は住民のために働くんだよということです。では、「住民」とは?って調べると同じ地方自治法の第二章にば~って書いてある。全部は読めない・・・超抽出して以下↓↓

第二章 住民

第十条 市町村の区域内に住所を有する者は・・・住民とする。

(ここから下は住民や国民としての義務と権利について書いてある)

要するに住所を持ってる人ってことですよね。

そして、地方自治法に戻ってみると「住民の福祉」の増進のためって書いてあるのは、当たり前だけど「今の住民」のためってことになります。

個人的にずっと言ってることなんですが、「今の住民」の福祉のためだけに公務員が働いたらダメやと思う。この「住民」の中に、将来そこの自治体で産まれてくる(外から移転してくるのも含む)住民である「将来の住民」という概念を加えておかないと。

え?法律がそれを言っていない?それは法律が悪い!(笑)

悪かったら変更したらいいんだろうけど、手続き面倒だからみんなが「将来の住民」を意識してやればいいと思う。

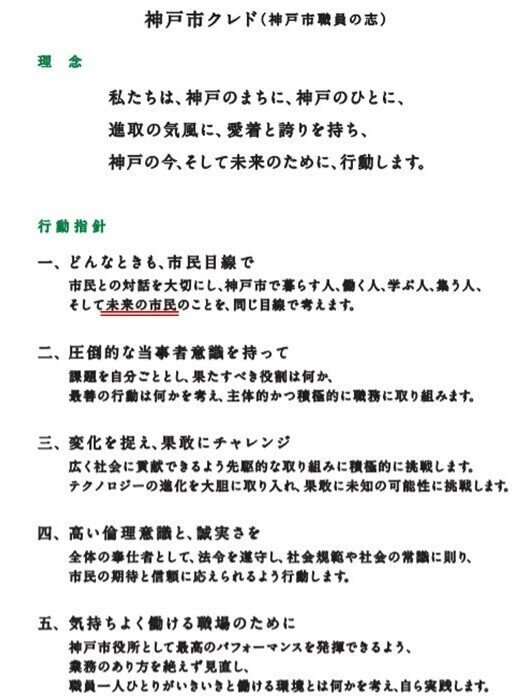

ちなみに昨年策定に関わった「神戸市クレド(神戸市職員の志)」には「未来の市民」って言葉が入っています!素敵っしょ!

フューチャーデザインでまちの計画をつくる

そんな中、フューチャーデザインでワークショップを行い、まちの将来計画を作る自治体が増えてきたように思います。

将来の住民になりきって、現在の自治体に提案するというワーク。

そうすると我田引水がなくなってきて、未来志向になる。

この記事ではワークショップに参加した住民自ら水道料金の値上げを提案するというくらいですから。ほんとスゴイ。

自分たちが先を見据えて描いた計画なので、「私らとっくに死んでるわ!」なんてコメントはなくなるはず。

そう、このコメントは「行政がちゃんと今の住民を巻き込んで仮想の将来の住民も仲間に入れて計画を考える」ということをしなかったからなんでしょうね。

ということで最後は、このコメントを言われた私が、反省しなければならないということでした。

ごめんなさい。今度からちゃんと巻き込みますね。「今の住民」も「将来の住民」も。

サポートいただいた時は、NPO、アスミーの活動やアートプロジェクトのために使わせていただきます。