オリ復興記 - 5. 2020年前半の舞洲軍

はじめに

本シリーズ(?)は、「なぜオリックスが強くなったのか」に関する自分なりの考察である。前回・前々回は「西村体制」と題して2019年〜2020年の一軍を扱ったが、今回は中嶋体制の勇躍前夜ともいうべき、2020年前半の舞洲軍(オリックス二軍)について考えてみたい。

記事が増えてきたので、過去記事をマガジンにまとめました。ご興味のある方は以下をご覧ください。

2019年オフの動向

前々回・前回の記事で、西村監督の就任〜辞任(2020年8月)までを扱ったが、ここで2019年オフに時計の針を戻し、起きたできごとと、その影響に伴う変化をおさらいしておきたい。

体制

2019年シーズン、一軍は最下位(61勝75敗7分)に終わったものの、投手陣・野手陣の双方で一部の若手が台頭し、将来への希望を残した。

一方、舞洲軍は若手に多く機会を割きながら中堅の台頭をも促し、ウエスタン・リーグ2位(55勝53敗9分)と躍進。シーズン勝ち越しは実に7年ぶりの快挙であり、中長期の成長戦略に向けた期待にかなう成果を残した。

この結果、一軍の西村監督・二軍の中嶋監督はともに留任することが決定した。

チームの指導体制は概ね現状維持であったが、フロント面では大きな変化があった。

シーズン最中の2019年6月、福良育成統括GMがGM兼編成部長に就任。(枕詞のない)GM職の設置は2005年の中村勝広氏以来のことである。

前任の編成部長である長村裕之氏(球団本部長兼務)は兼務を解かれ球団本部長専任となっていたが、同氏が10月末に球団本部長を退任の上、年末をもって退職。名実ともに福良氏がチーム編成の全権を握る体制が確立した。

同年オフが福良GMによるドラフト・補強の初年度となり、翌2020年からこの成果がチームへと反映されていくこととなる。

ドラフト・補強

2019年のドラフト会議では、支配下選手5名・育成選手8名の計13名を指名。2019年9月に球団合併後初となる入団テストを行い、合格者4名を育成枠で指名したと福良GMが明らかにしているが、この4名を含む育成選手の指名人数(8名)は球団過去最多であった。

同年のドラフトにおける特筆すべき点は、指名選手が全員22歳以下であり、かつ社会人出身者が1人も含まれなかったことである。これによって一層若返りが進行した上、支配下・育成を合わせた選手総数は80名を突破した。

ドラフト以外の選手獲得ではFA選手の獲得こそなかったものの、長年の得点力不足を解消するため、2年総額800万ドルで大物外国人のアダム・ジョーンズ選手を獲得。育成・底上げだけではなく、短期的な戦力補強も適宜行う姿勢を示した。ただしこの背景には、長年の低迷・高額年俸選手の流出により、選手年俸予算に余裕があったためとも考えられる。

ミッション

安定して上位に食い込めるチームを目指すため、数年単位の時間をかけて「育成と勝利」の両立を図っていくことがチームに課せられたミッションと考えられるが、その方向性は西村・中嶋両指揮官の留任からして大きく変わっていないように思われる。

しかし、大物外国人の補強、および大量の育成選手を含むドラフト指名により、一軍には「勝利」の、二軍には「育成」の色彩がより濃くなったように思われる。

双方の位置付けを考えれば当たり前なのだが、前年オフのできごとを改めて思い起こせば、

実績あるベテランが複数名退団した

残った選手の大半は経験が不足していた

今後に向けて指導体制・方針を再構築した

と、チームの再建に着手したばかりの段階であり、最終目的となる一軍の結果を追求するにはあまりにも遠い地点にあった。

その時点から見れば、フロントを再整備し、2019年シーズンを通じて得た成果・課題を踏まえて将来を見越した短期・長期の強化施策を打てるようになったことは、小さいながらも進歩と言える。これにより、ようやく一軍・二軍が本来求められる役割を果たしうる段階に到達したと言えるのではなかろうか。

では、「育成」の色彩がより濃くなった舞洲軍はどのようにそれを遂行していくのか。

まずはその礎となる方針を把握することから始める。

方針と制約

福良GMの育成・指名方針

福良GMの選手育成方針の要点は、つまるところ「新人から多くの機会を与える」ことに尽きる。入団後1〜2年は優先的に機会を与え、その結果から今後の起用法を見定めるというものだ。

詳細は第2回の記事に書いたので、よろしければご参照いただきたい。

これに加え、福良GMはドラフト指名の方針についても2020年2月のインタビューにて明らかにしている。その要点を以下に示す。

なお、本方針は2023年現在においても概ね一貫して適用されている。

・急場凌ぎの補強は行わない

・投手のドラフトは従来通り、社会人指名も行う

・野手のドラフトは高校生を中心に大学生まで(社会人は獲らない)

・一芸に秀でた選手は育成枠で指名する

この背景には、慢性的な得点力不足を解消すべく、所謂「即戦力・俊足巧打」と呼ばれるタイプの社会人野手を過去に多く指名・起用したものの、望み通りの成果が得られず、その多くが志半ばでチームを去ることとなった過去の反省があるものと思われる。これを踏まえ、今はまだ能力が足りなくとも将来性のある高卒・大卒の選手を投打にわたり獲得し、将来の飛躍に結びつけたいとの思いが伺える。

俊足巧打の即戦力野手を好んで起用していた元監督の発言とはとても思えないのだが、監督からGMに役割が変わったことで視点が変わったものと思いたい。

二軍監督に課せられる制約

育成方針・指名方針が確立したのは喜ばしいが、これで大変になるのが二軍の指揮官である。

若手へ機会を優先的に配分する方針は前年から適用されていたが、ドラフト指名方針の変化により、獲得選手がほぼ高卒・大卒のみとなった。育成指名の人数も増えた。また、この方針は一過性のものではなく、継続的に適用される。

つまり、能力の未熟な選手が毎年のように大挙入団し、その占める割合は二軍の中でも増えていく。

勝敗を考えれば能力の確かな中堅・ベテラン選手を起用した方が確かだが、育成方針の都合上そうはいかない。若手に与えられる機会は、中堅・ベテランの分から回さざるをえない。新人の人数が増えれば尚更である。こうした制約の下で戦わなければならない。

中嶋二軍監督はその就任時より「育てながら勝つ」ことを宣言しており、それに違わぬ結果を2019年シーズンで示した。しかし、同年ドラフトからは指名選手の年齢層低下と人数の増加が同時に行われた。これによって勝利のハードルはより高くなったと言える。

そのような環境の下、2020年前半(正確には6月19日〜8月20日の63日間、43試合)の舞洲軍はどのような動きを見せたのか。

戦績

2019年と同様、まずは2020年前半(43試合)における舞洲軍の勝敗・得失点の動向を見ていただきたい。

なお同年の舞洲軍試合数は86試合だったので、ちょうど半分となる。

勝敗は22勝18敗3分の貯金4。シーズンの半分とはいえ、前年に引き続き勝ち越している。

得失点は得点169、失点170でその差は-1。大敗が相次いだために25試合目(7月29日)に最大-32まで落ちたが、その後見事に復活を果たし、ほぼ均衡を保つ水準に戻している。

「得失点差の割に勝敗差が良い」という傾向は後の一軍でも見られるのだが、これは接戦で勝利を重ねつつ、たまに大差での敗戦を喫していたことが要因と考えられる。「捨て試合」を作るなどすればこのような結果を意図的に生み出すことも可能であろうが、果たしてそれが現実に行われたかはわからない。

やや話が逸れたが、平均得点(3.37→3.93)・平均失点(3.32→3.95)に目を向けると、両者はともに前年から増加。(リーグ全体の傾向はあるにせよ)打力の向上と投手力の低下が起きたことが伺える。抑えることに苦心する投手陣と、それをカバーしうる打撃力を誇る野手陣が存在していたと推測されるが、どのようにしてこれを実現したのか。

投手・野手の順で各々における運用を見ていきたい。

投手運用

以前の記事でも書いたが、オリックスは一軍・二軍とも伝統的に投手のチームである。特に二軍は舞洲の本拠地球場(バファローズスタジアム)が極めて本塁打の出にくい球場であり、この傾向が顕著に出ている。

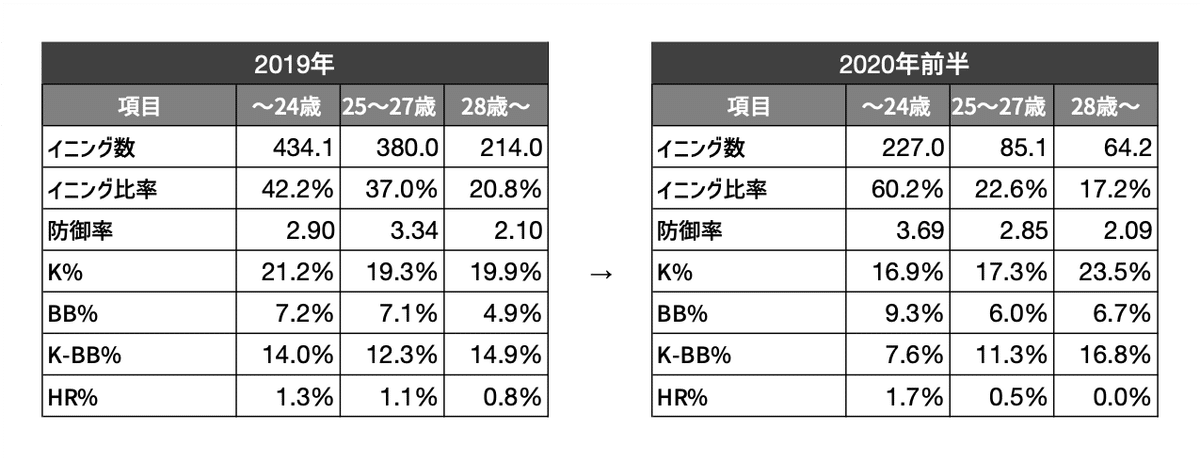

しかし、2020年前半は舞洲移転後の過去3年間と比べても失点が多くなっている。何が起きていたのか。2019年の考察と同様、年齢層別の成績から考えてみる。

24歳以下のイニング数が18%増加し、60%を突破。2018年は36.9%であったことを考えると、2年で20%以上増加している。前述の育成方針の通り、若手に多く機会を配分したことがわかるが、同時にこの層の成績が全体的に悪化している。

その原因を探るため、これら24歳以下の投手の個人別成績を以下に示す。

個々の成績に差はあれど、まず目につくのは「新人が結構登板している」点である。

高卒/大卒、支配下/育成等の区別を問わず、都合6名の新人が計77.2イニング(全体の20.6%)に登板している。彼ら6名の合計成績は防御率:4.52、K-BB%:3.1%。チーム平均(防御率:3.22、K-BB%:9.9%)および24歳までの層全体を下回る。

投手成績の悪化は、これら新人に多く機会を割いたがゆえの結果と思われる。

しかしながら、新人が1年目から華々しい活躍を求めるなど酷な話であるし、彼らを多く起用すればその分成績が悪化することなど先刻承知であったろう。にもかかわらず、二軍首脳陣は登板機会を与えていた。例として、ドラフト1位の宮城大弥投手には先発の一角を、育成3位の中田唯斗投手には一時期クローザーを任せてもいる。成績悪化のリスクを取った上で、新人の成長機会をあえて用意し続けていたと思われる。

次に、主力を成した選手について、先発・救援の順で見ていきたい。

まず先発についてだが、2020年前半のイニング数トップ3を占めたのは、本田・富山・漆原の3投手である。上表は24歳以下に対象を限っているが、彼ら以上のイニングを投げた25歳以上の投手はいない。

二軍ゆえ先発のイニング数が短いことも多いのだが、彼ら3名のイニング数を試合数で割ると5回前後であるため、先発における三本柱的な役割を担ったと見て良いであろう。一軍では鈴木優・榊原投手といった若手が一時期ローテの一角を占めており、彼らに次ぐ存在を準備したい意向があったものと思われる。

だが、このうち富山・漆原の両投手は主に先発で防御率2点台の成績を残していたにもかかわらず、中嶋氏の監督代行就任後すぐさま救援へ転向しており、GM・二軍首脳陣の意向とはやや異なる起用であった可能性がある。

特に漆原投手は昨年のクローザーであり、福良GMも短いイニングで力を発揮できるとの評を下している。この点から福良GM・二軍首脳陣と一軍首脳陣の間に構想の乖離が垣間見えるが、あえて後者の立場に立つならば、力のある若手は主に先発で力を発揮して欲しい意向があったのかもしれない。

救援に目を向けると、24歳以下では中田・松山の両育成新人が10試合以上に登板。彼ら以外に10試合以上登板した者は、金田(30歳、17試合)、左澤(26歳、14試合)、東明(31歳、11試合)の名が挙がる。

特に28歳以上の投手が先発した試合はわずか3試合に留まり、中堅〜ベテラン層は主に救援に回っている。新人を含む若手に多くの機会を与えてはいるが、かといって勝敗を疎かにしていたわけではなく、試合を締める役割を経験豊富な投手に担わせつつ、一軍昇格を伺う機会を与えてもいたのである。

総じて見れば、2019年から見られた若手重点起用の傾向は、新人の増加も相まってその度を増し、特に新人達はプロの洗礼を浴びた。中堅〜ベテランが主に救援で奮闘したが、いかんせんイニング数が少ないために建て直しには至らず、投手全体の成績は前年に比べ悪化した。

しかしこれは前述の通り、成績悪化を覚悟の上で踏み切ったものと思われる。

若手の重点起用に踏み切る限り、成績悪化は無理からぬ話である。ならば投手成績だけでなく打撃成績も悪化しているはずだが、実際はそうなっていない。これはなぜか。

野手運用

「西村監督が守備・足が売りの選手ばかりを一軍で使ったせいで、多くの打てる選手が二軍に残っていた」という評をよく耳にする。確かにそれは正しいのかもしれない。が、解せない点がひとつある。若手の重点起用方針と矛盾するのだ。

後年活躍する杉本選手をはじめとした「打てる選手」がいたであろうことは推測されるが、彼は(2020年当時でも)若手とは呼べない。投手は育成方針通り、若手に多くの機会を割いていたが、野手はそうではないのだろうか。2019年は在籍年数で区切ったが、今回は投手と同様の年齢層別にその成績を見てみたい。

まず、若手とする24歳までの打席比率は63.8%から62.5%とやや減少したものの、激減というほどではない。成績を見れば前年からやや上昇しているが、平均得点が約0.5点増加したことを説明しうるほど十分とは言えない。

それよりも目立つのが25〜27歳の打席である。2019年の時点ですでに8.9%なのだが、2020年に至ってはたった3.5%、57打席である。人数も3人(西村凌、山足達也、大城滉二)しかおらず、これら3選手の二軍にいた時期は限られる。

この年齢層(93line〜95line)の選手が二軍にいなくなったため、28歳以上の選手に機会を割り振っていたと見ることができる。なお、当該年齢層の野手は合計5名いるが、上記以外の2名は吉田正尚・若月健矢の一軍レギュラーである。

25〜27歳の打席数減少に伴って増加した形となった28歳以上の選手であるが、この層がOPS.801と見事な成績を残している。事実上24歳以下・28歳以上の2層しかなく、後者が主に得点力向上に一役買ったものと思われる。

ではこれら24歳以下・28歳以上の層の個人別成績はどうであったか。やや細かくなるが、彼らの結果を以下に示す。

なお、2020年前半に一軍登録が一度もなかった選手に青色の網掛けをつけている。

24歳以下の層に網掛けが目立つが、これは育成選手が多くを占めることによる。支配下で登録のなかった選手は、紅林(新人)・頓宮(故障離脱)・根本の3名である。

打席数を見る限り、紅林・大下の新人2名と4年目の根本に多くを割き、育成方針の通りに成長機会を与えようとしている意図が見て取れるが、最もOPSの良い大下でも.679に留まる。むしろ育成新人ではよくやっている水準かもしれない。

他の選手にも一定の打席数が割り振られているが、大半の支配下選手にはいずれも一軍招集期間があり、打席数は2桁に留まる。若手に機会を「割り振らなかった」のではなく、「割り振りたくても割り振れなかった」のではなかろうか。

一方、2020年前半に一軍登録のなかった28歳以上の選手は杉本・松井佑・西野・飯田の4名がいるが、毎試合フル出場していたわけではない。(個人差はあるものの)それでも十分な結果を残していたと言えよう。

しかし、結果を残しても一軍からお呼びのかからなかった選手が複数いた。この点は通説の通り、選手の一軍登録・抹消において偏倚があったと言わざるを得ない。

中堅・ベテランに対する冷遇があったことは(おそらく)確かだが、若手にはむしろ積極的に一軍で活躍する機会を与えてはいた。しかし、これゆえに二軍における彼らの出場機会が減少し、この穴埋めで動員された中堅・ベテランが結果を残したことで、得点力の向上が実現したと見ることができる。皮肉にも、若手が一軍に抜擢されるケースが増えたことで、中堅・ベテランが二軍で活躍する余地ができたことが、得点力向上の要因であったと思われる。

若手が一軍で出場機会を得ることは決して悪いことではない。しかし、一軍では勝敗が優先されるために十分な出場機会を得られず、また結果を出せなければすぐに二軍へ送還されてしまう。これでは腰を据えた育成を行うことができない。登録・抹消が行われないことではなく、それが頻繁すぎたことに問題があったのではないか。「機会を与える」育成方針の履き違えが起きていたように思えてならない。

まとめ

2019年に再整備されたフロントによって、「育成と勝利」を追求するための方針整備がなされ、舞洲軍は「育成」の基盤としてより多くの機会を若手に割くこととなった。

多くの新人が入団し、勝利に向けたハードルが一段と高くなる中、2020年前半の舞洲軍は若手と中堅・ベテランを組み合わせることで貯金4を実現した。ただこれは必ずしも方針の通りに実現したわけではない。特に野手は一軍首脳陣による人選の偏倚・頻繁な若手の昇降格によって腰を据えた育成ができず、代わって機会を得た中堅・ベテランの働きが(図らずも)大きく寄与したものと考えられる。

その間、一軍は敗戦に敗戦を重ね、その結果、8月20日に西村監督の辞任と中嶋二軍監督の代行就任が発表された。

中嶋二軍監督改め監督代行は翌21日、舞洲で燻る杉本に「一緒に行くぞ」と声をかけ、同日に一軍登録。ここから中嶋オリックスが一軍の舞台へ躍り出ることとなるが、優勝の歓喜にはまだ多少の時間を要することとなる。

第2回および今回を通じ、中嶋オリックスの前日譚として舞洲軍を扱ったが、次回以降はいよいよ中嶋監督代行就任後の一軍の戦いぶりを追っていく。

このため本シリーズでは今回を以って舞洲軍から離れるが、2023年現在も舞洲軍は中嶋氏の後を受けた小林二軍監督の下、未来のスター候補達が日々躍動している。

育成のサイクルは舞洲の地に根付き、今も稼働し続けている。

参考サイト・記事

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?