なぜ人は死んでしまうのか?

こんにちは。梅雨が明けたとたんにびっくりするほど暑くなって、そろそろお盆だな、と思いながらこのnoteを書いています。Ubie共同代表で医師の阿部(@Ive0209)です。

Ubieも創業して4年がたち、ようやく「テクノロジーで人々を適切な医療に案内する」基盤ができてきましたが、だからこそ、なぜ人は死んでしまうのか?という原点の問いについて考えざるをえません。

私は医師なので哲学の話をするつもりはなく、これは純粋に医療の話です。

なぜ人は死んでしまうのか?医療現場の「内」でみたもの

研修医2年目、板橋の病院で内科当直をしていた時、26時だろうが28時だろうが、患者さんはひっきりなしに来ていました。

(研修医のころの私です。写真後列右から3番目)

その中で、40代の女性が腰痛のため救急車で来ると救急隊から連絡がありました。少し業務に慣れてきた私は「いわゆるぎっくり腰かな?危険な疾患の可能性は調べなければならないけど」と思いながら到着を待っていました。

程なく救急車が病院に到着。全身状態から、ただちに緊急性がないことを確認し、「ちょっとやつれているな」と思いながら問診を始めました。

すると、救急車が到着する前に描いていた想定と状態はかなり異なりました。聴けば、「最近は吐き気もある、食欲もない、体重も減っている。何より2年前から血便がある。便秘気味でお腹も張っている」とのこと。

患者さんに心当たりをお聞きすると、「便秘なのかなと思っていたけど、食欲がないのにお腹が張るのは変ですよね?血便も最初は痔かな?と思ったけど、2~3週間も続いていたので、おかしいなと思っていました」とおっしゃる。そして忙しくて受診したことはないと。

その病歴からは大腸がんの骨転移が強く示唆されました。検査をすると見立ての通りで、その患者さんは懸命な治療の甲斐なく亡くなってしまいました。

大腸がんがStageIかIIで治療された場合、5年後ご存命でいらっしゃる確率は90%以上。この患者さんのようなStageIVの場合は、わずか15%程度です。

日本の平均寿命を考えると、この患者さんの場合は、2年の受診遅れで、30年分ほどの寿命期待値を失った可能性があります。

どうして2年前に血便が続いたタイミングで「おかしいな」と私たちのもとへ来て頂けなかったのかと強く感じましたが、病院の中からは悔やむことしかできなかったのです。

病院の「外」で起こっていること。発症時に正しい行動を取るのは難しい

実際、医師である私たちが病院内において観測しているのは受診だけです。罹患や発症はもっと手前、日々の生活の中にあります。

もちろん、病気が発症する前に捉えられるに越したことはありません。ですが、それを実現することは現代においてハードルが高い。ましてや魔法の出現を待ってはいられません。

患者さんが受診を検討するのは、最初に症状に気づいた時です。そして症状が生活に与える支障が小さかったり、医療がそれを解決してくれるイメージが湧かなかったりすると、受診までザラに数ヶ月から数年かかります。

そうして生活に支障をきたして初めて受診したものの、不幸にして手遅れになり、若くして命を落とす患者さんも少なくありません。

第1の問題は、症状の派手さと病状の致死性は比例せず、地味ながら人を死に至らしめる病気は多く存在しているということです。そして患者さんは症状と病状の間のつながりが皆目見当がつかず、医療にアクセスしてくれなければ、我々医師は手も足も出ません。

医療リソースは有限。地上の星を誰も覚えていない

そして第2の問題は、限りある医療資源の最適配分がなされていないことです。

なんでもかんでも大きな病院へ行けばいいのか?というと、そういうわけにも行きません。病院の労働環境は過酷であり、医療資源は極めて貴重です。

当直中に不眠不休で緊急や重傷の患者さんを診るのは最後の砦として当然望むところです。もっとも、例えば血尿が出て来院された患者さんに、単に日中の泌尿器科の受診をお勧めして帰っていただく際には、来たるべき重大な診察に備えて「ちょっと寝かせてほしい」と思ったことがなかったというと嘘になります。

大病院は手術や化学・放射線治療、特殊な検査等の”ここにしかない医療”を提供するのが仕事です。飲食店に例えると、豊富な人員と機材を備えた、いわば高級料亭です。にも関わらず、高級料亭でサバの味噌煮定食をオーダーする人が後を絶たないのが現状なのです。そしてお代は公費で賄われているので、国民みんなで払うことになります。

いっぽう、近くて便利な地域密着型で、あなたの生活のことも知っている医療機関があります。それは「かかりつけ医」。飲食店に例えると、最高のサバの味噌煮定食を出す町の定食屋でしょうか。もしくは最高のリゾットを作るカジュアルなイタリアンや最高のラーメンを作る町のラーメン屋とも言えそうです。

しかし「かかりつけ医」はそれぞれの規模が大きくないため、ブランド力のある大病院と比べると決して知名度が高いとは言えません。しかし、繰り返すようですが、第1の問題として患者さんが症状と病状の間のつながりが皆目見当がつかないのです。現状、不安でしょうがなく病院に行く時、それを責めることは出来ません。

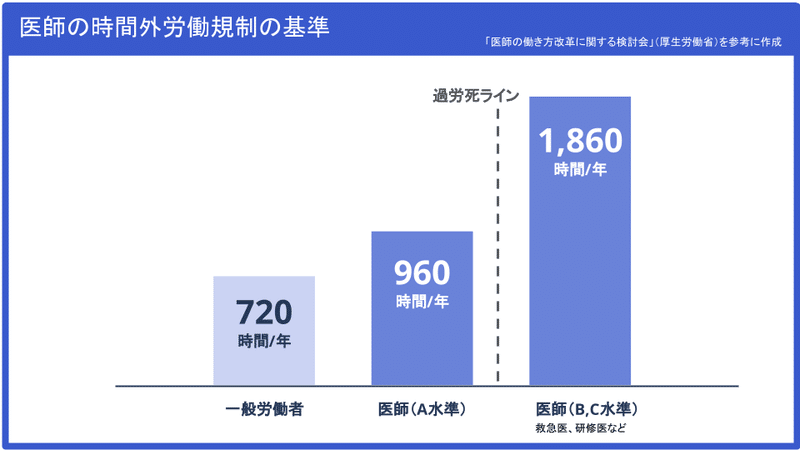

さらに2021年5月には改正医療法案が成立し、2024年から本格的に医師の時間外労働規制が始まります。医師の働き方改革は待ったなしです。

AI受診相談ユビーで患者さんとかかりつけ医の距離をゼロにする

私たちは創業当初、医療業界の発展の歴史や目指す姿等に関してはど素人の若者でした。けれど、まず持っているAI問診技術で出来ること、業務効率化による医療の働き方改革に一心に取り組んできました。

その中で、なんとか現場に役立つものを作り、厚生労働省のタスクシフティング補助金を活用させていただいたり、第3回日本サービス大賞「厚生労働大臣賞」「審査員特別賞」をいただいたりした結果、全国47都道府県にサービスが行き届き、まだまだ道半ばですがお役に立てる部分が大きくなってきたように思います。

そして、その旅路の中で、今日の日本の医療そのものを作ってこられた、倍以上も歳の離れた、厳しくも暖かい諸先輩方に医療の歴史、課題、未来についてご教示いただいてきました。

まだまだ未熟ですが、創業時とは比べ物にならないほど医療全体の解像度が上がってくる中で、患者の予後を最高にしつつ、全てのステークホルダーの希望を叶え、医療のリソース課題も解決する銀の弾丸が、ようやく見えてきました。

全国の医療機関で運用いただく中で、我々のAI問診技術は円熟してきており、症状と病状の間のつながりを生活者の皆さまがチェックでき、近隣の適切なかかりつけ医情報を探せるサービス「AI受診相談ユビー」の月間利用者数は150万人を突破。結果として37.0%の受診意向を80.3%へと大幅に引き上げています。

さらにかかりつけ医の先生方にサービスを提供していく中で、やはりかかりつけ医の先生方も、本当に自院を必要としている地域住民に自院の情報が知られておらず歯がゆく思っていること。コロナ禍における受診控えに困っていることを教えていただきました。

世界の人々の医療への案内をテクノロジーで一手に引き受ける準備がようやく出来た

マッチングしたい患者とかかりつけ医がお互いに出会えていない。この課題が見つかればあとは繋ぐだけ。昨日ローンチした「ユビーリンク」という新サービスも、この課題を解消するための手段の1つです。

迷える患者さんに、AI問診で培った技術で医療に関する情報提供を通じ、適切な医療へと案内する。それにより医療資源の最適配分も実現させる。

これこそが、世界に冠たる日本の医療を持続させるための答えだと確信しています。日本では2024年の医師の働き方改革に向け、生産性向上・DXのリミットが迫っている待ったなしの状況です。

そして、この課題が解かれている国は世界に未だない。「今やらずにいつやるんだ」と強く思っています。

医療先進国日本で育んだこのソリューションを輸出することで、世界中の人の役に立てる。インドやアフリカ諸国のような医療提供体制が未成熟な国々では、早期発見・早期治療を実装すれば、健康寿命を10年単位で延伸することも可能でしょう。

ミッションに照らせばインドやアフリカ諸国は外せませんが、まずは市場と英語版プロダクトの開発を優先し2020年8月にはシンガポール法人を設立。大規模チェーンクリニックへの展開も始まっています。その次は3.9兆ドルの医療費を支出する米国がターゲットです。

※追記

2022年に米国現地法人を設立、症状検索エンジン「ユビー」はUS版もローンチしています。

一緒に世界の寿命を10年延ばしませんか?8兆ドル市場の最適化をしましょう!

Ubieの採用情報はこちらよりご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?