弁護革命活用のすすめ(後編)

訴訟事件を例に使い方の紹介

後編では、業務フローに沿って私の場合における具体的な使い方の例を紹介したいと思います。

弁護革命は弁護士業務の様々な場面で活用できますが、まずは典型的な弁護士業務の一つである訴訟事件を例にご紹介いたします。

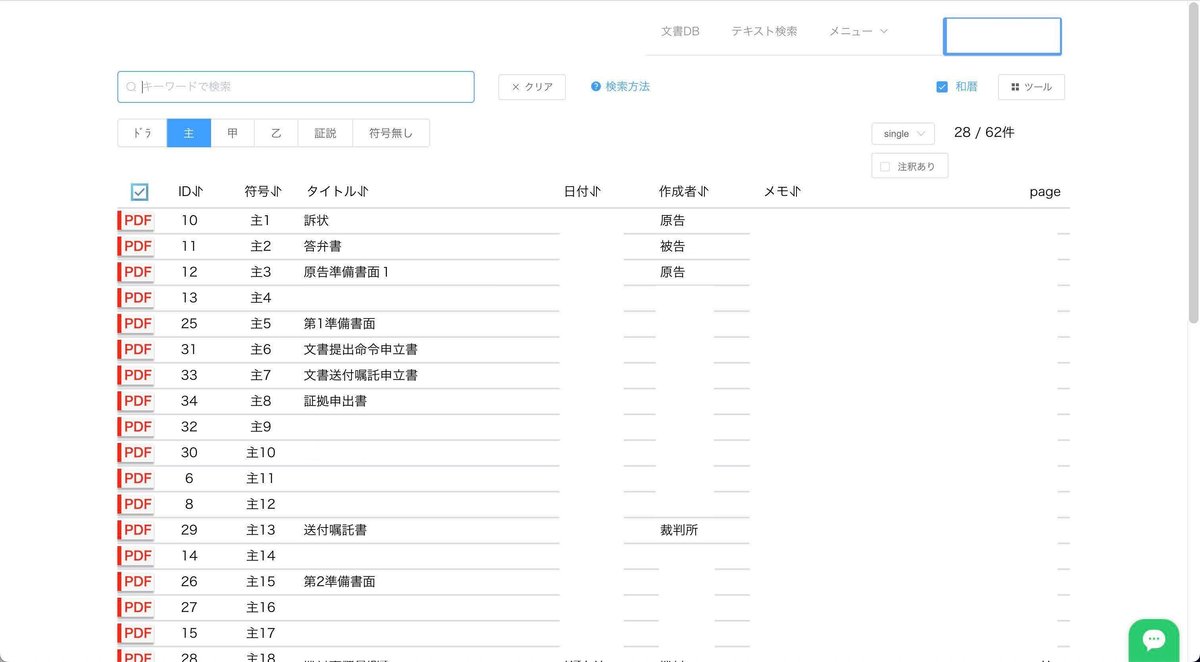

タグ(文書符号)をフル活用

訴訟事件で弁護革命を使う場合、私は次のタグをまず最初に作成します。

なお、( )は、私がよく利用している短縮表記です。

①ドラフト(ドラ)

②主張書面(主)

③甲号証(甲)

④乙号証(乙)

⑤証拠説明書(証説)

⑥期日報告書(期報)

①「ドラフト」は、準備書面等の起案に使っているWordファイル(準備書面等の起案用や打合せメモ、期日報告書、連絡文書など)、Excelファイル(証拠説明書、手控えの時系列表など)といった、編集するファイルを集約するために付けているタグです。

このタグで集約すれば、その案件で作成、編集したファイルが全て見られるようにしています。

Officeファイルは、右クリックで開けるメニューから「実行ファイルで開く」をクリックすれば、クラウドストレージから直接WordやExcelなどのOfficeアプリを開いて編集することができます。

②「主張書面」は、訴状や答弁書、準備書面のほか、証拠申出書、判決、上申書、連絡文書など、主張や手続に関するpdfファイルを集約するために付けているタグです。

③「甲号証」、④「乙号証」、⑤「証拠説明書」、⑥「期日報告書」は、その名のとおり甲号証や乙号証、証拠説明書、期日報告書を集約するために付けているタグです。

期日報告書は、前回期日の宿題やクライアントへの報告事項をサッと確認したりするのに重宝しています。

私の場合、以上に加えて、尋問調書、メール、契約関係書類、現場写真など、事案に応じた分類をしています。

法的な論点ごとの分類(責任原因、損害論)、複数の契約が問題になる場合には契約ごとの分類など色々あり得ます。

しかも、メールなどを時系列順に並べ替えることで見えてくる事実関係があったり、タグは同時に表示されるために、証拠提出していないもので重要な資料があることに気づいたりすることもあります。

主張書面、証拠などの分類は、紙のファイルでも行ってきたと思いますが、一つの記録ファイル(=プロジェクト)の中で、様々な観点でソートをかけることができるというのは、弁護革命の強みではないでしょうか。

クライアントとの打合せ

クライアントとの打合せを行うときにも、弁護革命をよく利用しています。例えば、相手方の準備書面等の認否や証拠資料の読み方の確認するときには、「注釈モード」で画面を一緒に見ながら、内容をメモすることがあります。

クライアントにはメモする様子まで見ていただいているので、ニュアンスが違ったりするとその場で指摘してもらえてヒアリングも効率的です。

私の場合、案件にもよりますが、相手方の準備書面等で否認する箇所や争いのない事実に黄色やピンクのマーカーを引いたり、具体的な反論のポイントを記載するために、付箋を貼ったりすることがあります。

最近は、ZoomやGoogle Meet等での打合せも増えており、画面共有によって同様のことが可能になっています。

遠方のクライアントも多くいらっしゃるのですが、対面で打合せをする場合とほとんど変わらない環境です。テレワークを行う場合も同様です。

準備書面等の起案

準備書面を起案するときには、画面分割を使用しています。

私の場合、前編で紹介したとおり事務所では34インチウルトラワイドモニターを使用しておりますので、画面を3分割にして同時に表示させることが可能です。

中央に起案用のWordを、両サイドに弁護革命を表示させて、例えば相手方の準備書面を左側に、証拠を右側に表示させるなどして起案しています。

注釈モードを使ってヒアリングメモを作成した場合には、それを表示させて起案することもあり、まさに記録ファイルを開きながら起案している感覚です。

紙のファイルを使用していた時代には、机の上に複数のファイルや紙を並べて見比べながら起案をしていましたが、それがモニター上の弁護革命に置き換わりました。

(なお、映している資料は東京地裁民事20部の即日面接通信と管財フォーラムです)

また、起案をしながら、「この証拠は出そうかな」と思っている資料について、例えば原告側であった場合、弁護革命内の資料に「甲」というタグを、とりあえず符号番号を書かないで付けておきます。

そうすることで、大量の収集資料の中から、番号の書いていない「甲」タグ付いた資料が、今回提出予定の証拠として簡単に区別しておくことができ、最終的に準備書面での記載順序を合わせながら符号番号を付けていけばとても簡単です。

もし、やはり止めておこうと思ったときには、符号番号を付ける際に、「甲」タグを外せば簡単に避けられます。

準備書面等の提出

私の場合、事務局にも弁護革命をインストールしてもらっており、準備書面を書き終えたら、誤字チェックをお願いしています。

その際にも、ドラフトのWordファイルは弁護革命に入っていますし、引用している証拠資料もひとまとまりになっていますから、一言お願いするだけで足り、記録ファイルを手渡したりする必要もありません。

テレワークをしているときでも依頼が容易です。

次に、証拠説明書の作成にかかる時間も一気に短縮しました。

私の場合には、資料を収集して弁護革命にアップロードし、整理する段階で、標題、作成日、作成名義を入力してしまうので、リスト出力機能で吐き出したExcelファイル形式のデータをコピペすることで、立証趣旨以外は一瞬で作業が終了します。

以前はWordで証拠説明書を作っていましたが、この機能を使うためにExcelで作るようになりました。

そして、証拠の用意もとても簡単です。

証拠番号の埋め込みをした上でダウンロードすれば、自動的に証拠番号を付けることができますので、あとはカラー印刷すれば証拠は完成です。

この機能を使用しても若干位置がずれたりすることがありますので、私の場合には、Adobeなどのpdf編集ソフトを用いて適宜修正しています。

裁判所用、相手方用、控え用のために3部印刷して、一つ一つ証拠のスタンプを押していた時代は終わりです。

なお、編集が制限されているpdfファイル(例えば、登記情報提供サービスからダウンロードした登記情報が記載されたpdfファイルなど)には、証拠番号は付けられませんので、一度印刷して再度pdfとして取り込むなどの処置が必要です。

期日対応

私は、法廷や弁論準備手続室には、Macbookのみを持っていきます。

少なくとも、私は裁判所からPCを使ってはならないと注意を受けたことはありません。

そのとき、画面分割で、左側にはクライアント向けの期日報告書のドラフトを、右側には弁護革命を開いて、ドラフトにメモを書き入れながら期日での協議をしています。

裁判官から、「準備書面の何頁の何行目の●●の記載について…」と確認されても、検索と表示がスムーズです。

Microsoft Teamsを用いた期日でも同様です。

ただし、弁護革命があることに安心してしまい、証拠原本を持参し忘れることがありますので、注意が必要です。

尋問手続でも、弁護革命を開きながら準備書面や証拠を見ていますが、特に反対尋問の尋問事項書などは手書きメモを作成し、証拠の提示も紙ファイルを利用しています。

オススメの方法があれば教えていただけると嬉しいです。

他の弁護士との共同案件

前編でも少し触れましたが、私の場合、自分一人で対応する案件のほかに、下の年次の先生に主任を依頼し、打合同席や起案してもらった書面のチェックなどを行う副主任案件もあります。

主任の先生から起案のチェックを依頼された場合、紙の記録ファイルであれば、起案データを送ってもらった上で紙のファイルで証拠等を参照しながらチェックするのが通常であるかと思います。

しかし、弁護革命を用いれば、チェック対象の起案Wordデータも、提出済みの主張書面や証拠、これから提出予定の証拠、提出していない手持ち資料や主任の先生が作成した時系列表などが一箇所にまとまっていますから、記録ファイルを貸し借りしたりする必要がありません。

私の場合、家庭に事情で遅くまで事務所に残ることができないことが多いので、物理的な紙の記録ファイルの所在の問題で仕事が滞ることがなく、自分のペースで仕事を進めることが可能になったのはとてもありがたかったです。

また、主任の先生がどのような資料を収集しているのか、収集した資料をどのように整理しているのかもわかりますので、「この資料を証拠提出しないのはなぜか?」「通常あるべき資料がアップされていないけど、存否や内容を確認したのか?」というような指摘も可能です。

他の案件の使用例

以上では、通常の訴訟での使用例を説明してきましたが、他の類型の案件でもどのように使用しているのかを簡単にご紹介したいと思います。

破産申立事件

弁護革命を利用することで効率化を図ることができたものの一つは、破産申立事件です。

当事務所は、倒産事件を一つの重点分野に位置付けておりまして、法人破産申立事件(代表者個人破産や経営者保証GLによる債務整理を含む)は、オープン型と密行型を問わず、定期的にご依頼を受けております。

破産申立事件は、決算書等をはじめ、財産関係資料、負債関係資料、労務関係資料など、大量の資料を受け取るため、整理がとても大変でした。

緊急の案件が多いので、クライアントからドサッと大量の資料を受け取り、さらにその中から破産管財手続に必要な資料を選別した上で、疎明資料として提出すべき資料、破産管財人に引き継ぐべき資料(原本が必要なもの、写しでよいもの)などに、迅速に区分けする必要があります。

クライアントも用意できたものから五月雨式でお送りいただくことも多いので、資料の整理に手間がかかります。

一方で、弁護革命でタグを事前に整理した上で、資料を受領する度に弁護革命にアップロードして必要情報を付けておけば、引き継ぐべき原本だけ分けるだけで、整理が完了します。

疎明資料や疎明資料リストも、先ほどの訴訟での証拠や証拠説明書と同様に、スピーディーに用意することができます。

私の場合、破産申立事件では、次のとおりタグを設定しています。

①ドラフト(ドラ)

②申立関係書類(申立)

③疎甲号証(疎甲)

④会社関係資料(会社)

⑤賃貸借契約(賃貸借)

⑥労務関係資料(労務)

⑦債権調査票(債権)

⑧預貯金(預貯金)

⑨不動産(不動産)

⑩自動車(自動車)

①ドラフトは、申立書、委任状、取締役会議事録、債権者一覧表、財産目録、報告書、疎明資料リストといった裁判所に提出する申立関係書類のほか、打合せメモ、受任通知書、打合せ補充メモ、従業員向け説明文書、告示書、未払賃金立替払請求書といったよく使う書面のひな形を集約するためのタグです。

事案に合わせて修正して使っています。

②③は、実際に裁判所に提出した申立関係書類や疎明資料のほか、破産手続開始決定や破産手続開始通知書、自由財産各町申立書、法157条報告書など、破産手続で提出した書類のpdfファイルを集約するためのタグです。

⑩以下については、事案に応じて「売掛金」「在庫」など必要なタグを付け足したり削除したりしています。

以上のように、予めタグを用意しておけば、資料を受領する度に整理することができ、足りない資料の発見や申立時の準備がスムーズにできます。

破産申立てにあたって、ありとあらゆる資料を疎明資料として提出することはないと思われますが、他方で、破産管財人から「●●の資料はお持ちではないですか?」と問い合わせを受けた際にも、速やかに送ることができます。

自身が破産管財人に選任された場合における破産管財業務でも同様に弁護革命を活用可能です。

東京地裁民事20部(破産再生部)では、「即日面接通信」や「管財フォーラム」といった破産管財事件に有益な情報を提供しているのですが、それらもとても分量が多いため、弁護革命で整理しています。

この他に、法務DD案件も、弁護革命を利用しております。

破産は会社の清算を、法務DDは会社の存続を前提としますが、会社の全体像を明らかにする点で共通しており、また短期間で資料を整理する必要がある点でも共通しております。

また、破産も法務DDも、一定規模以上になるとチームで対応する必要が出てくるところ、全員が同時に同じ事件記録ファイルを見ることができますので、弁護革命は絶大な威力を発揮します。

相続紛争案件

相続紛争案件(典型的には遺産分割交渉事件や遺留分侵害額請求事件など)でも、収集すべき資料がある程度類型化できるため、弁護革命を利用することで効率的に資料を整理することができます。

私は、相続紛争案件の場合には、以下のとおりタグを設定しています。

なお、訴訟や調停審判に移行すれば、前記のような訴訟用のタグを追加します。

①ドラフト(ドラ)

②連絡文書(連)

③関係者(関)

④遺言(遺)

⑤申告書(申)

⑥土地(土)

⑦建物(建)

⑧不動産評価(不評)

⑨預貯金(預)

⑩有価証券(有)

⑪生命保険(保)

⑫葬儀費用(葬)

⑬相続開始後の費用(費用)

事案によって必要なタグは変わってきますが、大体の事案では上記のタグで概ね収まることが多いように思います。

①ドラフトは、連絡文書のドラフトのほか、打合せメモや遺産目録、具体的相続分計算シート、遺留分計算シートなど作成、編集するファイルを集約するためのタグです。

②以下は、クライアントから預かった遺産関係資料や相続税申告書、収集した戸籍などを分類して整理するためのタグです。

さいごに

本稿では、私の活用例をご紹介しましたが、弁護革命を使ってみたいがイメージが湧かない方、使っているがいまいちうまく使えていない方のご参考になれば幸いです。

弁護士業務のIT化が進む中、とても便利な弁護革命が少しでも広がり、さらなる進化を遂げてくれることを期待しております。

*せっかくアカウントを作りましたので、また何か機会があれば、noteを更新したいと思います。よろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?