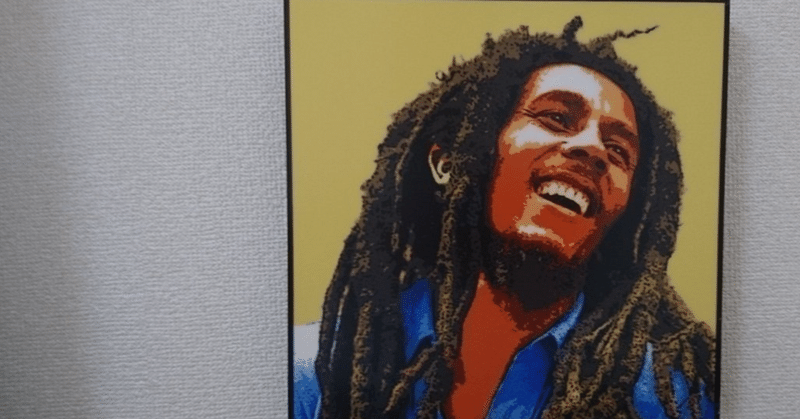

映画「ボブ・マーリー:ONE LOVE」とパトワ

先日5月17日に映画「ボブ・マーリー:ONE LOVE」(原題 Bob Marley: One Love)が日本でロードショーされました。

(主にダンスホール・レゲエですが)レゲエを聴くことが少なくないのもあり、私も公開当日に早速見てきました。

映画を見て、私が感銘を受けたことの一つに、言語の使用があります。というのも、映画全編にわたってパトワで脚本が書かれ、主演のKingsley Ben-Adirを始めとした俳優陣も基本的にパトワで演じているのです。パトワは、レゲエシーンにとって、またラスタファリアンにとって重要なものです。ですから、映画でも彼らがパトワで演じていたということは大きな意味があって、映画に説得力に大いに寄与している、と感じました。

今回の記事では、そんなパトワについて、その歴史的経緯と言語の特徴を紹介していきたいと思います。

※以下、本編のネタバレは含みませんので安心してお読みください。

パトワってなに?

短くまとめると、パトワとは、英語とアフリカの諸言語からできたクレオール言語です。パトワは英語の方言ではありませんし、また英語が”崩れてできた言語”とするのも適切ではありません。では、クレオールとは一体なんでしょう?

クレオールとは

異なる言語を話す集団同士が言語でコミュニケーションを取る必要がある時、そこには共通語が必要になります。その際、片方の言語を基本として文法などが単純化されてできる「ピジン」が共通語として作られることがよくあります。そのピジンが共同体の共通語になり、やがてピジンを母語とする子供が生まれると、それは「クレオール」と呼ばれるようになります。

このようにしてできたクレオールは、ピジンと比較して文法や音韻(発音)のいずれもが複雑になっているという特徴があります。

パトワの歴史

1660年ごろ、ジャマイカはイギリスの植民地となり、イギリス人や黒人奴隷が入植してきました。そこで、イギリス人(英語を母語とする集団)と連れてこられた黒人奴隷(アフリカの諸言語:バントゥー諸語やクワ諸語などを母語とする集団)が接触し、コミュニケーションをとる必要からピジンが生まれ、クレオール言語に変化しました。このようにしてできたのがパトワです。

パトワの現在

現在、パトワを話す人はおよそ400万人いるとされています。しかし、彼らがいつでもパトワを話しているかというとそういうわけでもありません。パトワの話者は一般にパトワと英語を極とする、いわば言語のグラデーションの中から自分が話すべき(と彼らが考える)ものを選択して話しているのです。

言語のグラデーション、と言ってピンとこない方は、日本語の標準日本語といわゆるコテコテの方言を想像してもらうとわかりやすいかもしれません。当然、方言も標準日本語もそこに貴賤は一切ないですし、標準日本語というのはそもそも規範的なもので実際に完全な標準日本語を喋る人はいません。が、実際フォーマルな場面では標準日本語を、カジュアルな場や身内での会話では方言を話そうとすることが多い、というのはなんとなくわかっていただけるのではないでしょうか。そして、この標準日本語と方言の間には、無数の話し方のスタイルが想定でき、グラデーションをなしています。

パトワの母語話者についても同じです。彼らは、カジュアルな場で、あるいは親しみの表出として下層方言(Basilect)と呼ばれる"英語っぽくない"言葉を、逆にフォーマルな場では上層方言(acrolect)と呼ばれるジャマイカ英語(英語の一方言)を話す傾向があります。このようにしてできる言語のグラデーションのことを「ポストクレオール連続体(Post-Creole Continuum)」と呼びます。

このような連続体の背景には、クレオールが形成された後も英語を"威信のある言語"、ジャマイカ・クレオールを"崩れた、劣った言語"とする価値観が続いたことがあります。現に、パトワは現在でも公用語とされていません。

パトワとレゲエ

一方、このような価値観のカウンターとして、パトワは彼らの民族的なアイデンティティとの結びつきを、そして彼らの民族的音楽であるレゲエとの結びつきを強めていきました。

サウンドシステムにおけるdeejayのパトワの使用や、レゲエ・シーンのコミュニケーションツールとしてのパトワの使用、ひいては日本のシーンに伝わるパトワに由来するスラングはこのような潮流からのものであることは言うまでもないでしょう。

パトワってどんな言葉?

実際の歌詞やスラングからパトワがどんな言語か見てみましょう!

Day-O(Banana Boat Song)

ジャマイカ労働歌が元になっているこの曲。みなさんも一度は聞いたことがあるかもしれません。冒頭の歌詞は下の通りです。

Day-o, day-ay-ay-o

Daylight kom and mi wan go home

Day, mi se day, mi se day, mi se day, mi se day, mi se day-ay-ay-o

Daylight kom and mi wan go home

歌詞の一節にある"mi wan go home" は"I want to go home"の意味ですが、ここにはパトワの英語と大きく違うポイントが現れています。

人称代名詞は格変化しない、性別も区別しない

パトワではiもmyもmeも全部"mi"です。同様に、weもourもusも"wi"ですし、youもyourも"yu"、theyもtheirもthemも"dem"、heもhisもhimもsheもherも"im"です。二人称複数”あなたたち”だけはアフリカの言語(イボ語ではないかと言われています)に由来し、"unu"といいます。動詞は連続できる

英語では動詞wantはto不定詞をとりますが、パトワは動詞が連続することができます。ですから、wan goのような文章が作れるわけです。

タイミングでしょ STUTS feat. Awich

2人で居る時は恨みつらみっこなしでしょ

いんだよ私 you really don't haffi love me

STUTSとAwichによる、ジャンルはレゲエというよりHiphopの曲ですが、ここにも見慣れない表現が出てきます。haffiはhave toあるいはmustを表すパトワの法助動詞です。

法助動詞とは、mustやcan、have toなどの話し手の判断や態度を表す助動詞のことです。

法助動詞の使い方も英語とパトワで異なるので紹介します。

英語は法助動詞を連続して使うことができません。例えば、以下の例文は英語的には間違っています。

*You must can see it.

(*は間違った文章であることを表すことができる記号です)

ですから、英語ではcanを下のように言い換えています。

You must be able to see it. "あなたはそれが見えるはずだ。"

しかし、パトワでは以下のような表現が可能です。

Yu hafi can see it. "あなたはそれが見えるはずだ。"

パトワ由来のスラング

wha gwaan?

what going on?に由来する挨拶の表現です。riddim

rhythmに由来し、レゲエにおいて歌詞のないパートやビートそのものを指します。アフリカ英語やパトワにはth/θ/の発音がなく、/t/や/d/で発音されます。fi real

for real、「マジで」のような意味です。パトワでは、前置詞forやtoがfiに統一されており、つまりto不定詞もfi不定詞になります。

まとめ

このように、パトワは、支配層の言語であった英語を基層としつつアフリカの諸言語の特徴を取り入れ、さらに共通語となるために文法が簡単になっているという特徴があります。しかし、文法の全部が全部単純化しているかというとそんなこともないのが面白いところです。言語は日々変化するものですから、母語話者が生まれたクレオールでは単純化という方向だけでは説明できないような変化が日々起こっているわけです。

いずれにせよ、パトワは、たくさんの人に使用され、民族の、音楽のアイデンティティとなるに至りました。それもあって、現在はその価値を見直す動きが盛んで、公的な場でパトワを使用する動きもあるようです。みなさんも、パトワを学んで、映画を見て、ボブマーリー、そしてレゲエを産んだ土壌に想いを馳せてはいかがでしょうか。

補足

注

パトワ、パトワ語と言う呼び方は学問的に正式な呼び方ではなく、学術的な文章ではジャマイカ・クレオール語と呼ぶことが多いです。パトワはフランス語 Patois "方言"に由来した話者による呼称です。今回はみなさんに馴染みがあると考えてパトワという名称を採用しています。

パトワには正書法がなく、また主な使用も口頭によるものであるため、表記に揺れがあります。Day-Oについては、歌詞は私が書き取ったものであることに留意してください。

詳細なパトワの文法については、私が以前まとめたこちらの記事を参照ください。

ご質問、ご指摘等はサークル公式Xまでお願いします。

参考文献

亀井孝 他. (1996). 言語学大辞典: Vol. 6 術語編 (1st ed.). 三省堂.

Patrik, P. L. (2004). Amaican Creole Morphology and Syntax. Handbook of Varieties of English, Vol 2: Morphology and Syntax.

Zorrilla, D., & Beria J. (2006). Analysis of Jamaican English Vowels and Consonants from Raggae and Dub Music.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?