「ロメオとジュリエット」から「小さな恋のメロディ」へ

昭和天皇の憲法で規定された個人同志としての男女関係が、国民の権利意識の高まりに依り一般に降りて来たのが「小さな恋のメロディ」です。「小さな恋のメロディ」は、男女の組を軸とした核家族と自由恋愛の初まりでした。「小さな恋のメロディ」が公開されたのは1971年ですから、約50年前です。其迄は、オババを家長とする大家族制です。

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

元々「自由」とは、社会規範の変革としてはオババからの独立ですが、同時に節操無き「フリー」という解釈も存在した様です。

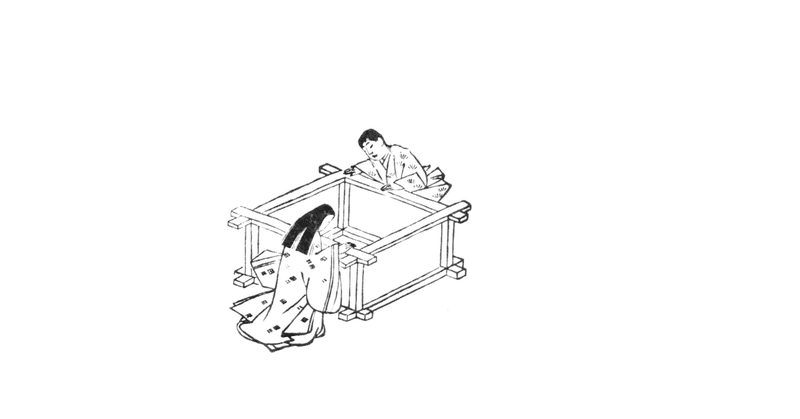

大家族制の下では、家族を纏める家長は、「妹背」と呼称される二人のオババの対によって継承されてました。ところで、人の繋がりは、繋りの初まりが若い程、且つ、長い期間続く程安定します。所謂「竹馬の友」です。例えば、長女と次女が年子で、其の儘、大人なるまで一緒に育てば、「阿吽の呼吸」で1+1が2以上の働きをする。此が「妹背」の起源です。妹背と夫婦は別物ですが、大家族制が時代後れに成るに連れゴッチャにされた様です。

大家族制の下では、婚姻は基本的に政治目的です。つまり、二組の大家族が徒党を組む際、其の証として、各々の家族成員から一組の男女を組合わせて家同志の繋がり宣言したのが婚姻の起源です。だから、家族成員の婚姻は、家長の権限の下に有り、個人的な感情は勘定され無い。同時に、家族内、例えば姉妹間の婚姻は法律で禁止されている (明治の民法)。因みに、近親婚では先天性奇形の頻度が増えるというのは後付けの言い訳で、事実無根です。

第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。

其処に、民主憲法で、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」 (憲法第二十四条)として、家同志の繋りの為の結婚を禁止した。其が一般人に降りて来たのが約50年前の事です。つまり、50年前に、其迄、家の為に適当な相手と結婚するので、自分は結婚相手を探す必要は無いって思ってた若者達が、「オババに頼ったらアカン、自分で何とかしなさい」って事になった。という訳で、仲人業と自由恋愛が盛んになった。

今、其人達が60 - 70才台ですが、自由恋愛が不特定多数の異性との交流と解釈されたので、男女の固定した組としての結婚の維持が難しくなった。「旦那は元気で留守が良い」です。でも、旦那が定年退職して一日家に居る様になるとウザい。という訳で、熟年離婚や家庭内別居が流行ってます。

その次世代が結婚適齢期を過ぎた位の年齢になってますが、彼等に於いても「愛が有れば全てが許される」自由恋愛のお陰で、婚姻に結び付く男女交際が隅に追いやられてます。普通の若者は、同性同志で群るか、複数の異性と仲良くする、って感じかと。前に書いた様に、人の繋りは「初まりが若い程、且つ、長い期間続く程安定」なので、保育園か小学校からの同級生とくっ付くのが、幸せな核家族を築くのに望ましい。それが「小さな恋のメロディ」です。誰か「結婚相手を見付けるのに若過ぎる事は無い」って小学校の指導要項に入れるように進言してもらうと結婚促進に良いかと。

実際には、ユニセフの活動に見られる様に、前時代的石頭のオババやオババ予備軍は「児童婚は、子どもの権利の侵害であり、子どもの成長発達に悪い影響を与えます。」と断言してます(児童婚、ユニセフの主な活動分野|子どもの保護)。基本的なオババの考え方は、「自分が経験した苦労は、次世代も同じ苦労を経験すべし」です。次世代の為に路を切り開くのは趣味では無いので、女性の社会進出は進ま無い。「女性の敵は女性」です。しかも、配偶者に恵まれなかったオババ達は、若者同志が仲良くしてるのを見ると嫉妬の業火です。ロミオとジュリエットは母親の嫉妬が生んだ悲劇です。自由恋愛しながら、嫉妬って理屈に合無いですが、配偶者に恵まれず、妹背と頼む姉妹とも疎遠、ムシャクシャして八つ当り。感情を理性より優先する教育の成果です。クワバラ、クワバラ…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?