ダイオキシン類関係公害防止管理者(特論)過去問解説(H18~R5)

公害防止管理者のダイオキシン類の問題簡易解説

これを書いてちゃんと6割取れました

概論はこっち

当日確認用はこっち

H18

答え 3

ポテンシャルエネルギー→熱

答え 5

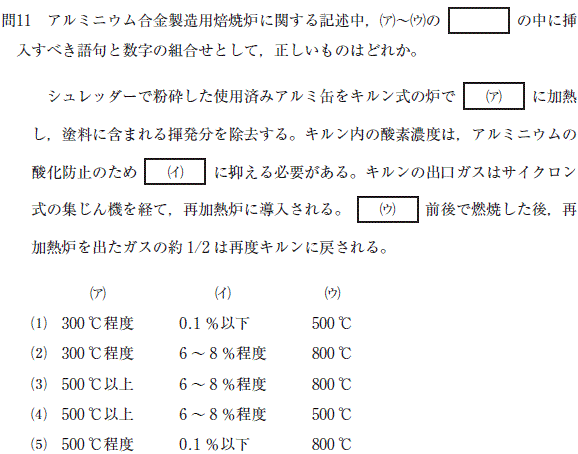

キルンの直径とガス流速→キルンの傾斜と回転数

答え 2

答え 1

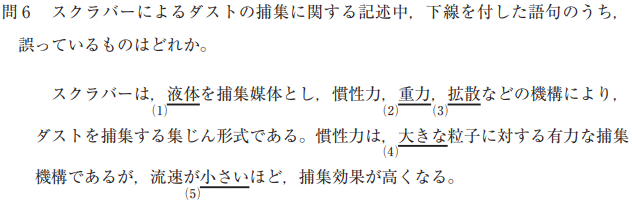

粒子径は重力集塵 > 慣性力集塵 > サイクロン > 普通スクラバー > 移動層フィルター or ベンチュリスクラバー > 電気集塵 or バグフィルター

答え 2

速度が大きくなると集塵率はかなり下がる

答え 1

答え 5

吸着は発熱反応なので高温では不利

答え 2

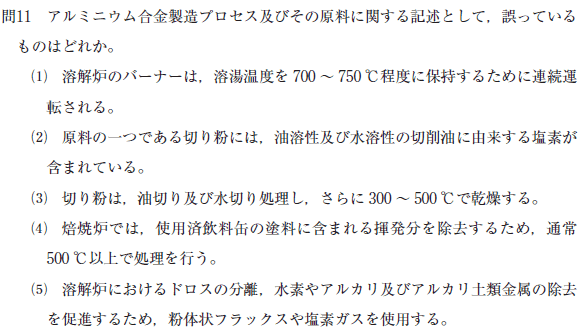

精製工程においてドロス分離、水素や非金属介在物、アルカリ、アルカリ土類金属除去のためにフラックスや塩素を使う。バーナーは不使用で炭素源が少ないからダイオキシンの発生も少ない

答え 3

答え 2

Cuは0.3%以下くらい

答え 4

答え 5

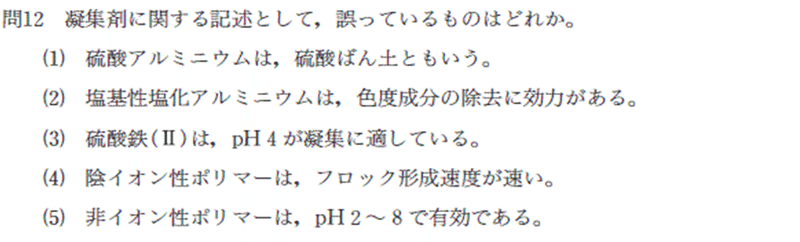

凝集剤について

陰イオン性ポリマーはpH6以上

陽イオン性ポリマーは酸性でも可

非イオン性ポリマーはpH2~8

アルミニウム系はpH6~8

硫酸鉄(Ⅱ)はpH8~11

塩化鉄、硫酸鉄(Ⅲ)、塩素化コッパラスはpH4~11

ポリシリカ鉄はpH4~8

答え 3

SVIは50~150mL/gが適切で200mL/g↑だと汚泥が処理水中に流出するバルキングが起きる

答え 1

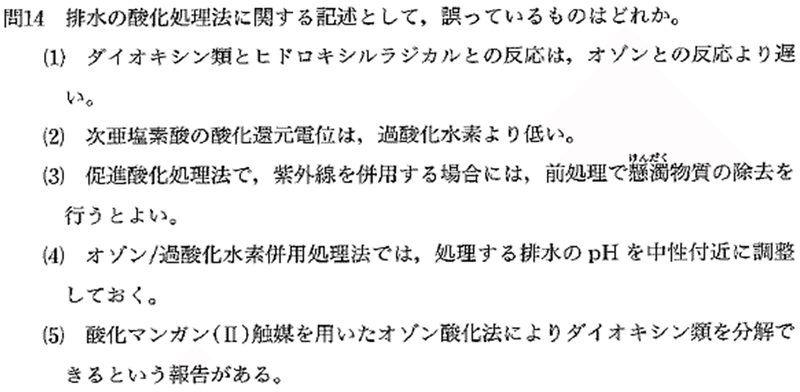

OHラジカルの反応速度定数はO₃の10¹⁰

答え 2

リグニンは高温高圧下のNaOHとNa₂Sでアルカリ分解

答え 5

エチレンと塩素を反応させる直接塩素化法は50~130℃

エチレンと塩化水素と酸素を反応させる酸化塩素化法は250~300℃

二塩化エチレンを分解するクラッキングは470~510℃

クラッキング(工程)で塩ビモノマーと塩化水素に分解

答え 5

答え 4

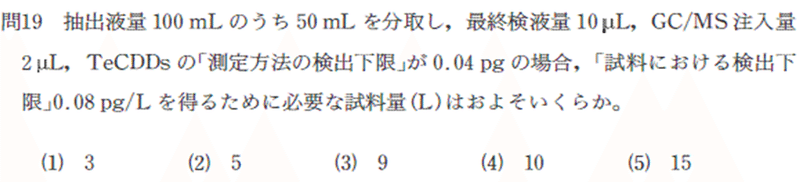

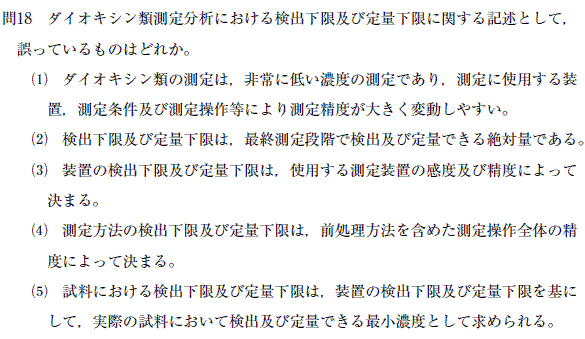

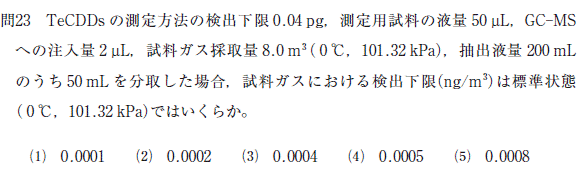

検出下限及び定量下限 : 最終測定段階で検出定量できる絶対量

装置の検出下限及び定量下限 : 使用する測定装置の感度及び精度で決まる

測定方法の検出下限及び定量下限 : 前処理方法を含めた測定操作全体の精度で決まる

試料における検出下限及び定量下限 : 実際の試料において検出及び定量できる最小濃度

答え 3

フィルター捕集部は120℃を超えるとダイオキシン類の二次生成や分解可能性があるので不可

答え 1

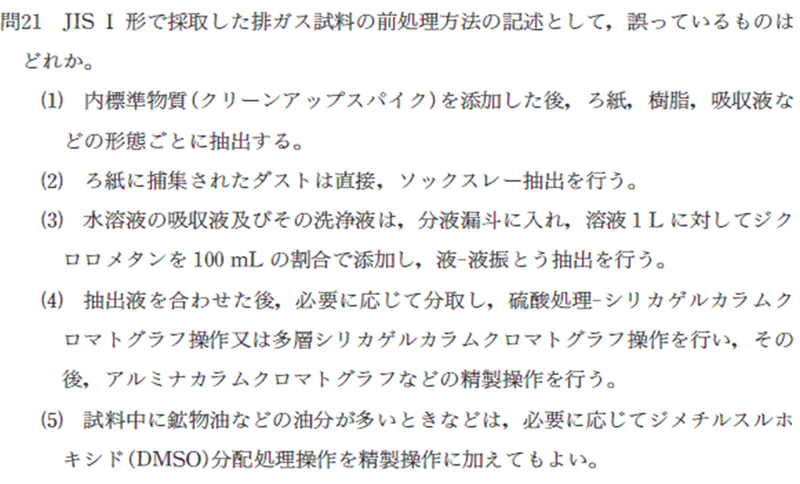

答え 4

共洗い不可

答え 3

80%→90%

答え 3

各容器に濃度がほぼ均一になるように内標準物質を添加する

答え 2

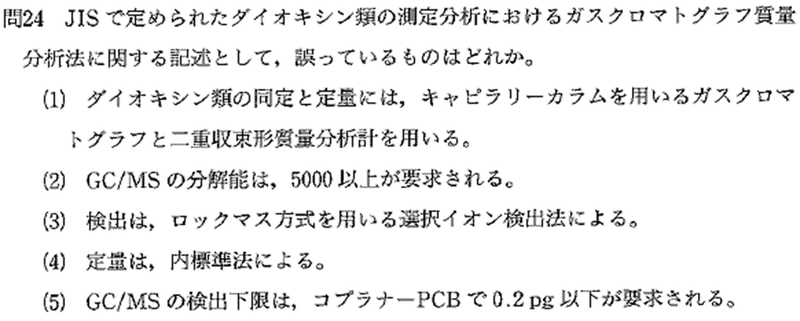

5000→10000 or 12000

答え 2

2試料→3試料

H19

答え 5

凝縮→蒸発

凝縮は気体が液体になること

答え 1

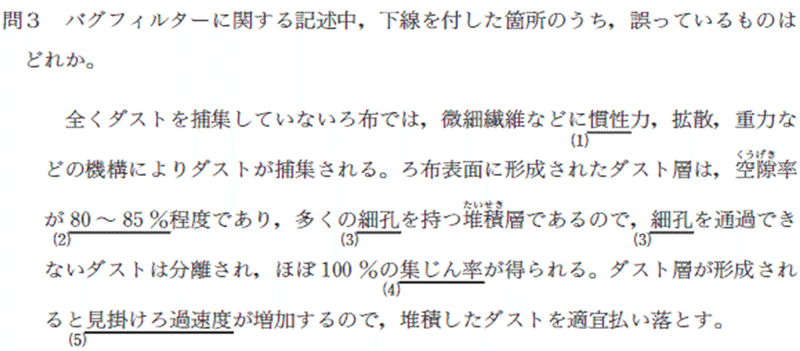

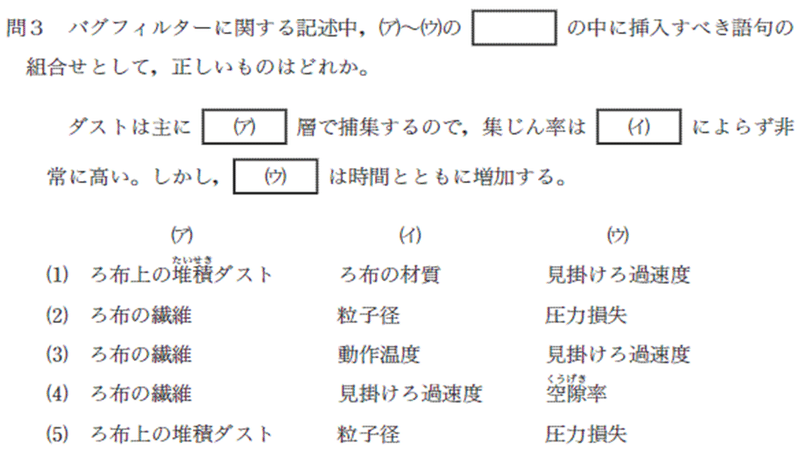

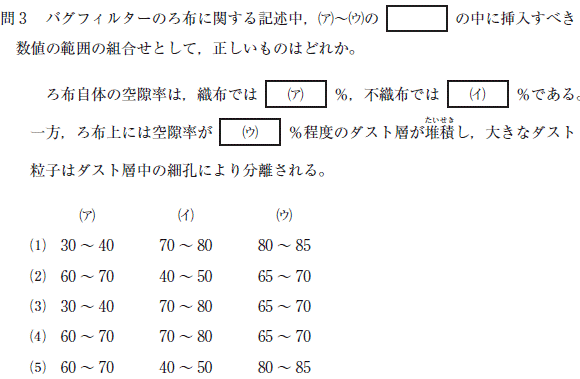

80~85%は空隙率

答え 4

圧力損失が減少し、煙色が悪くなったらろ布破損の可能性がある

答え 2

放電電極には数万Vの負極性直流高電圧が印可

電気抵抗率は10²~10⁸が良好で10²以下は異常再飛散、5×10⁸以上で逆電離を起こす

答え 3

答え 4

活性炭は高水分になるとやや水分の影響が表れるが低水分や活性コークスは水の共存がほとんど影響を及ぼさない

答え 3

2,3,7,8-TeCDF→2,3,4,7,8-PeCDF

答え 4

Clは2~12%くらい

答え 2

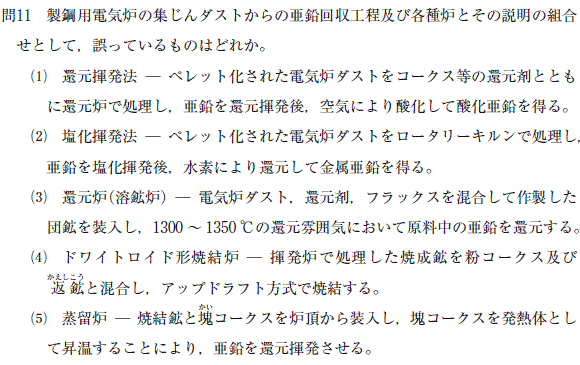

塩化カルシウム→粉コークス

答え 3

酸化防止のため、加熱室と溶湯が連通する前炉にスクラップを投入する

答え 4

生物膜では食物連鎖も加わるため、活性汚泥法より余剰汚泥量が少ない

答え 1

pHは6~8の中性付近に調整

価電子帯の正孔で有機物が酸化、導電帯では溶存酸素から生じたOHラジカルで酸化

答え 5

エチレンと塩素を反応させる直接塩素化法は50~130℃

エチレンと塩化水素と酸素を反応させる酸化塩素化法は250~300℃

二塩化エチレンを分解するクラッキングは470~510℃

答え 3

答え 4

アルカリ洗浄塔、水洗塔などから成る湿式洗浄装置で不純物を洗浄除去する

答え 2

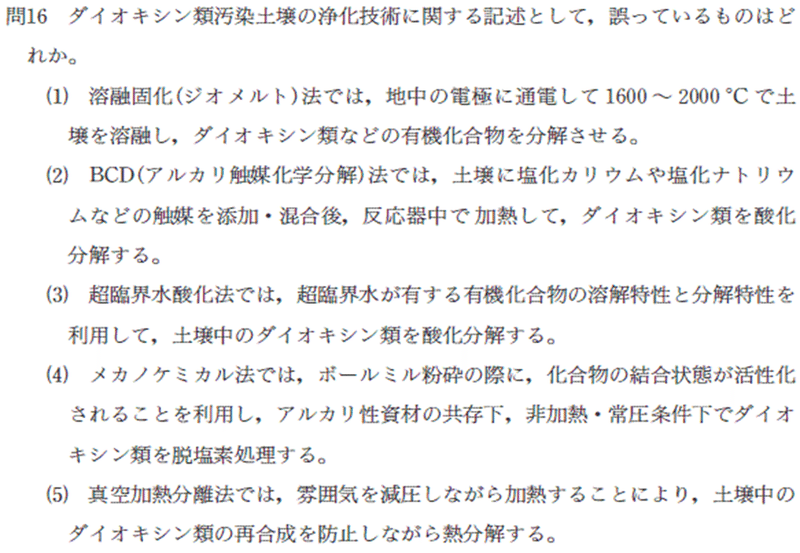

土壌に炭酸水素ナトリウムを添加し、加熱してダイオキシン類を脱塩素化するもの。

答え 4

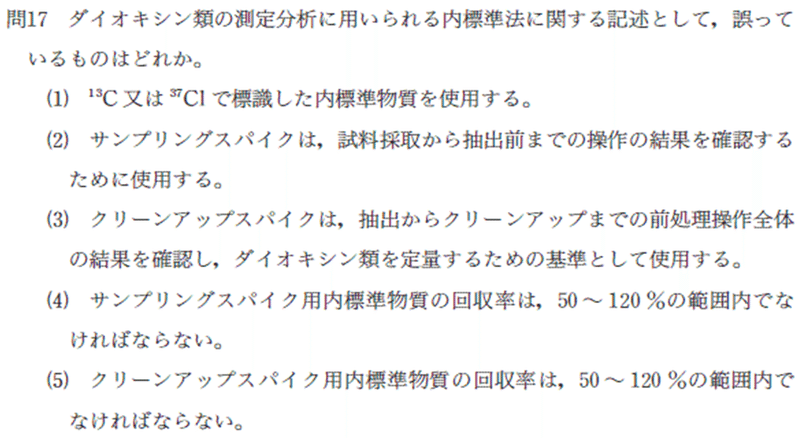

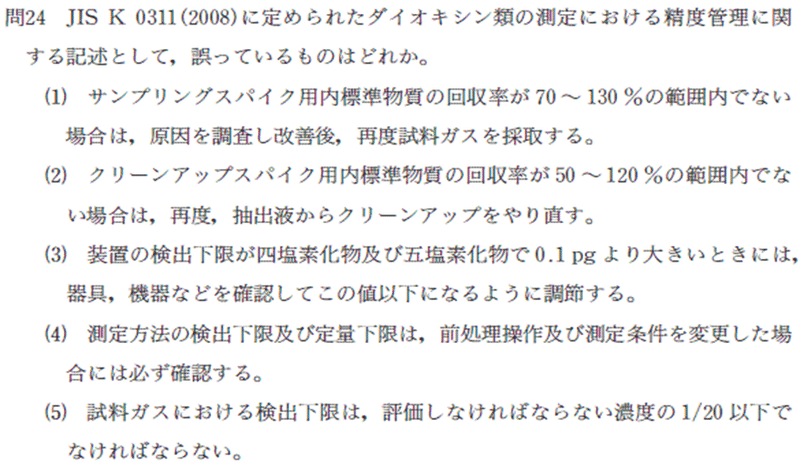

サンプリングスパイク用内標準物質の回収率は70~130%

クリーンアップスパイク用内標準物質の回収率は50~120%

答え 5

答え 2

答え 2

答え 4

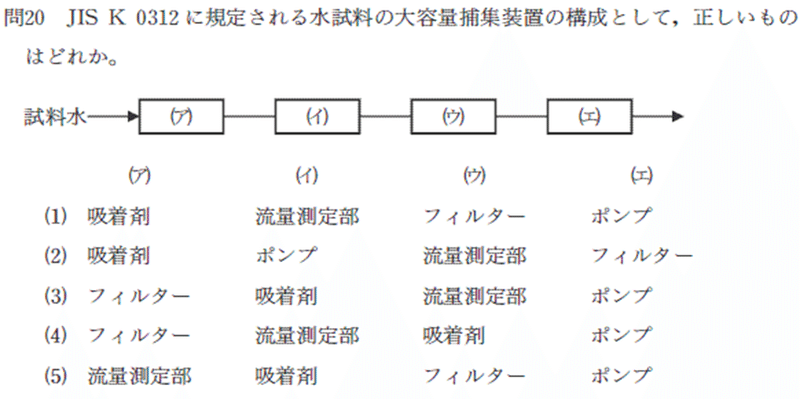

①吸引流量が装置の調節範囲内

②漏れがない

③採取装置後で検出されない

④Ⅰ形装置と同時並行採取で濃度が30%以内の一致をみること

答え 2

0.08 = 0.05 × 40/2 × 60/30 × 1/VよりV=25

答え 3

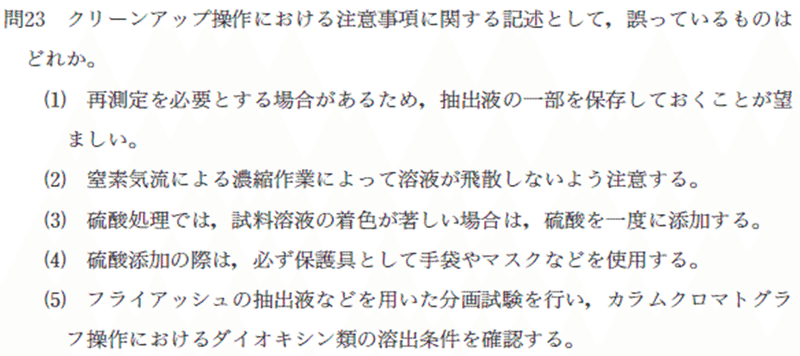

硫酸は徐々に添加する(突沸防止)

答え 5

標準添加法→内標準法

答え 1

H20

答え 2

答え 3

砂層全体がほとんど均一温度になる

答え 5

フィラメント糸は表面が滑らかで剥離性が良いが捕集性は悪い

ステープル糸はダスト層形成がしやすく集塵率もよいが強度と剥離性が悪い

ポリエステル糸は140℃まで

四フッ化エチレン樹脂は酸にもアルカリにも強い

答え 4

答え 5

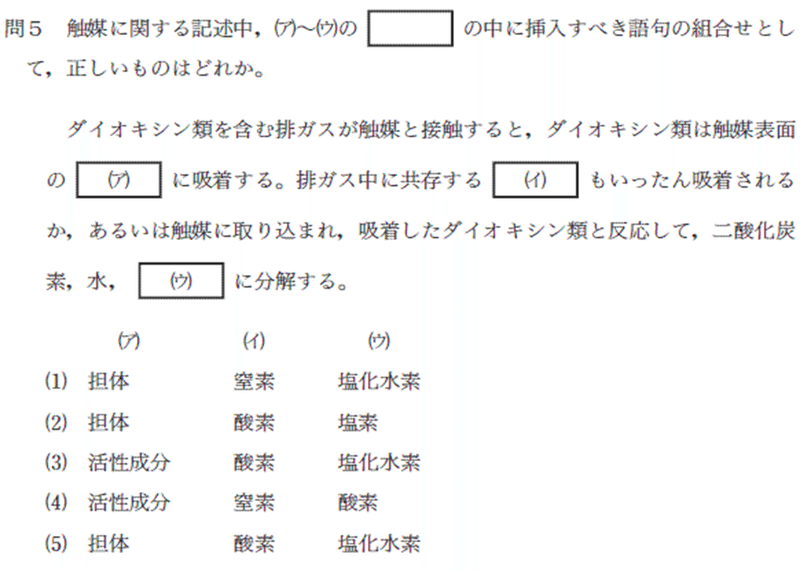

ガス状のダイオキシン類は触媒に吸着できるので分解されるが、粒子状物質に含まれるダイオキシン類は触媒に吸着しにくく分解は難しい

答え 3

平衡吸着量は活性炭>活性コークス

答え 2

300℃↑っぽい

答え 3

デノボ合成は銅化合物や鉄化合物が触媒作用を示す。

他は見つからないのでパス

答え 3

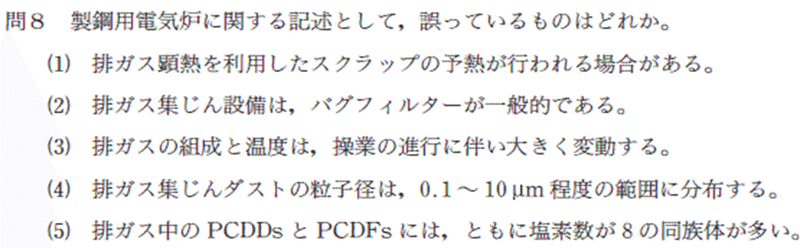

電気炉の排ガスにはCOが多く爆発危険性があるので電気炉と燃焼塔の間にブレークフランジを設けて空気を混ぜて燃焼塔で燃やす。

答え 4

溶湯温度は680~750℃

答え 1

凝集処理は0.001~1μm これ以上は凝集不要

答え 4

SVIは曝気槽内汚泥混合液を1Lのメスシリンダーを入れて30分間静置して活性汚泥を沈降させた場合に1gの活性汚泥が占める容積(mL)

答え 2

OHラジカルはO₂, H₂O₂, HClOより酸化還元電位が高い強力な酸化剤

答え 3

塩素漂白では2,3,7,8-TeCDF, 1,2,7,8-TeCDF, 2,3,7,8-TeCDDが優勢

答え 2

溶湯処理廃ガスのみを処理した液では、コプラナーPCBsのTEQ比率は1%未満

答え 1

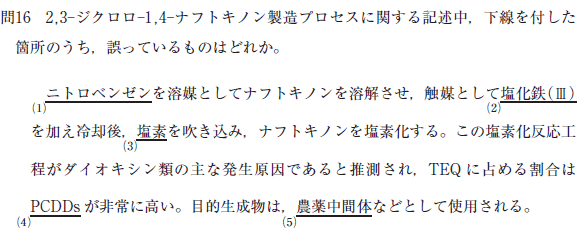

酸化アルミニウム→塩化アルミニウム

答え 4

検出下限及び定量下限 : 最終測定段階で検出定量できる絶対量

装置の検出下限及び定量下限 : 使用する測定装置の感度及び精度で決まる

測定方法の検出下限及び定量下限 : 前処理方法を含めた測定操作全体の精度で決まる

試料における検出下限及び定量下限 : 実際の試料において検出及び定量できる最小濃度

答え 4

排ガスが採取管部→捕集部→吸引ポンプ→流量測定器の順に流れる

相対誤差は-5~+10%の範囲で捕集率は十分であればよく、フィルター捕集部は120℃以下にする

答え 3

温度、水分、流速、酸素濃度、ダスト濃度、ダイオキシン類濃度のどれか一つでも30%以上異なっていたら組成が異なると考える

答え 3

2μm→0.5μm

答え 5

2回→3回

答え 5

硫酸処理 : マトリックス除去

多層シリカゲル : 強極性物質除去

アルミナ, DMSO : 低極性物質除去

高速液体クロマト, 活性炭 : PCDD, PCDF, コプラナーPCB分離精製

答え 4

5点→7点

答え 3

±30%→±20%

答え 4

H21

答え 2

チャー→揮発分

答え 3

固体粒子はダスト、金属蒸気凝縮物などの1μm以下の粒子はフューム、液体粒子をミスト、燃焼か熱源としての電気使用で発生する粒子はばいじん、破砕選別などで発生飛散する物質は粉じん

答え 2

空隙率が小さいと見かけろ過速度も小さい

答え 3

電気集塵装置は0.1~1μmのサブミクロン粒子は苦手

答え 4

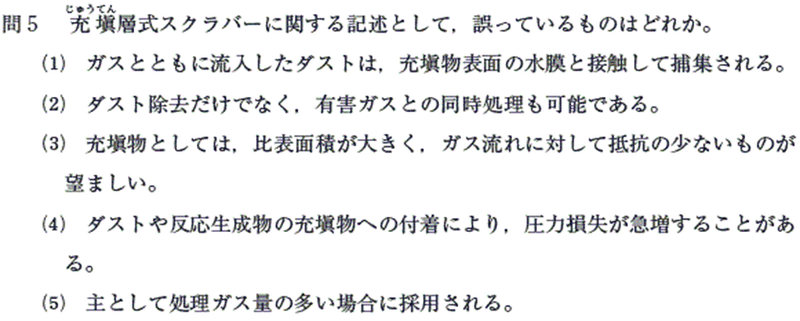

充填塔はダスト濃度が低いか有害ガスの同時処理で使う

答え 5

温度やガス組成にもよるが数年はもつ

答え 4

(分解率) = (入口濃度-出口濃度)/(入口濃度)

答え 1

特にコークス配合量を減らしたり低温化はしていない

答え 1

CO濃度、CO₂濃度は高く、O₂濃度も高い

答え 3

緩やかに昇温すると熱分解せずに気化する=排ガス中の濃度が上がる

答え 3

8→5, 6

答え 5

酸素ガス→塩素ガス

答え 1

1μm以下は凝集が必要

答え 3

ダイオキシン類が1μm以下のコロイド粒子に吸着されており、清澄ろ過(≠凝集)単体では除去は難しい

答え 2

OHラジカルの反応速度定数はO₃の10¹⁰

答え 5

あまり効果がない

答え 2

35→37

答え 3

採取管のノズルを,排ガスの流れと逆向きにして測定孔から測定点まで挿入し,ガスメータの指示値を読み取っておく。吸引ポンプの作動とともに採取管のノズルの方向を排ガスの流れに正しく直面させ,等速吸引によって排ガスを吸引する

答え 4

円筒ろ紙、ダイオアナフィルター、ドレン瓶、吸引ポンプ、ガスメーターの順

答え 3

答え 2

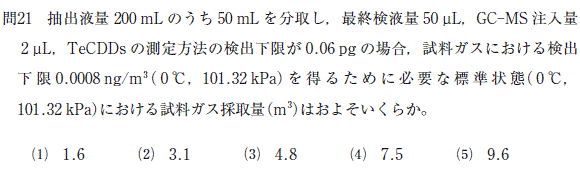

V = 0.08/1000 × 20/2 × 100/50 × 1/0.0008=2

答え 4

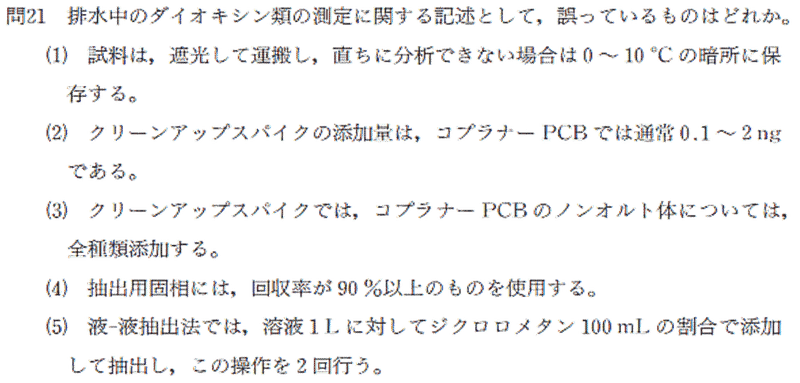

ノンオルト体を全種類、モノオルト体またはその他のPCBを塩素化物ごとに1種類ずつ添加する

答え 5

標準添加法→内標準法

答え 3

R = 380000/220000 × 500/1050 × 100/1000 = 82

答え 1

四, 五塩素化物は0.1pg, 六, 七塩素化物は0.2pg, 八塩素化物は0.5pg, コプラナーPCBで0.2pg以下

H22

答え 5

液化→微粉末

答え 4

中位径→最頻径, モード径

中位径はメディアン径と同義

答え 5

見掛けろ過速度→圧力損失

答え 3

正コロナ放電→負コロナ放電

答え 1

答え 5

マクロ : 50nm以上

メソ : 2~50nm

ミクロ : 0.8~2nm

答え 4

原料の燃焼に伴うもの

答え 5

8→5,6

答え 3

連続→間欠

答え 3

1m²→1000m²

答え 2

12~24時間→4~24時間

答え 4

水の臨界点は374℃, 22.1MPa

答え 5

塩素系漂白剤 : 塩素, 次亜塩素酸塩, 二酸化塩素

酸素系漂白剤 : 酸素, 過酸化水素, オゾン

答え 4

エチレンと塩素を反応させる直接塩素化法は50~130℃

エチレンと塩化水素と酸素を反応させる酸化塩素化法は250~300℃

二塩化エチレンを分解するクラッキングは470~510℃

答え 3

酢酸→硫酸と塩化ニトロシル

答え 1

300~350℃→65~70℃

答え 4

横形→縦形

答え 3

ゴム製→コルク製

答え 2

V = 0.04 × 10/2 × 100/50 × 1/0.08 = 5

答え 4

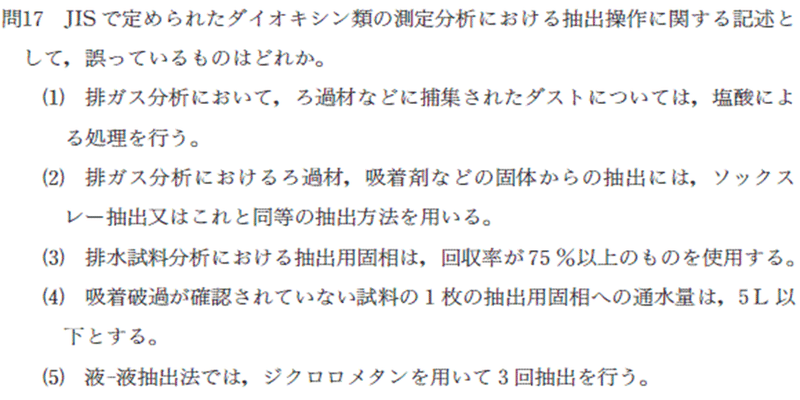

ろ過材はソックスレー抽出又はこれと同等な抽出方法で抽出する

答え 3

各容器に濃度がほぼ均一になるように内標準物質を添加する

答え 2

8000→10000

答え 3

Q = 58000/150000 × 1000/1.1 = 0.35

答え 5

1/20→1/30

答え 4

2桁→1桁

H23

答え 2

短く→長く

答え 1

燃焼反応は非常に急速な反応で、均一反応となることはほとんどなく、火炎と呼ばれる狭い反応帯で反応が完結する

答え 5

答え 5

乾式電気集塵装置のガス流速は0.5~2m/s, 湿式は1~3m/s

答え 2

答え 2

1200~2400→150~300

答え 4

答え 2

コプラナーPCBのTEQはPCDDs, PCDFsの15%程度

答え 4

答え 5

答え 3

答え 1

答え 4

精密ろ過>限外ろ過>逆浸透法でどれもミクロンオーダー以下の微粒子除去

限外ろ過はサブミクロン領域のコロイドや高分子物質を除去

答え 1

価電子帯の正孔で有機物が酸化、導電帯では溶存酸素から生じたOHラジカルで酸化

答え 5

10%を超える→1%未満

答え 2

間接塩素化法→酸化塩素化法

答え 5

70%以上?

答え 4

150℃→120℃

答え 3

V = 0.08/1000 × 40/2 × 100/50 × 1/0.0008 = 4(7.2-1)

答え 1

共洗い不可

答え 4

試料中化合物濃度は(20-0)/4=5ng/m³なので、酸素濃度12%では

C = (21-12)/(21-15) × 5 = 7.5

答え 5

2試料→3試料

答え 4

±10%以上→±5%以上

答え 4

答え 3

2回→3回

H24

答え 1

(2) 吸着材は固体

(3) 親水性→疎水性

(4) 化学吸着は物理吸着より強いので脱離しにくい

(5) 2μm以上→0.9~2nm

答え 5

答え 2

熱伝導→熱放射

答え 3

固体粒子はダスト、金属蒸気凝縮物などの1μm以下の粒子はフューム、液体粒子をミスト、燃焼か熱源としての電気使用で発生する粒子はばいじん、破砕選別などで発生飛散する物質は粉じん

答え 3

間欠式はダンパーが閉じるので逸失無し、連続式はガス停止をせずに順次払い落とすので逸出あり

間欠式は振動形、逆洗形、振動+逆洗の併用形

連続式はパルスジェット形、ソニックジェット形、リバースジェット形、パルス+ソニック+振動の併用形

答え 3

水分量が多いとダストの見掛け電気抵抗率が低くなりすぎるので異常最飛散を防ぐ必要がある

答え 4

答え 4

答え 4

連続→間欠

答え 4

Znは22~44%程度

答え 3

答え 3

凝集剤について

陰イオン性ポリマーはpH6以上

陽イオン性ポリマーは酸性でも可

非イオン性ポリマーはpH2~8

アルミニウム系はpH6~8

硫酸鉄(Ⅱ)はpH8~11

塩化鉄、硫酸鉄(Ⅲ)、塩素化コッパラスはpH4~11

ポリシリカ鉄はpH4~8

答え 3

OHラジカルの反応速度定数はO₃の10¹⁰

答え 2

アンモニアと酸素で三酸化二窒素

三酸化二窒素と硫酸で硫酸ニトロシル

硫酸ニトロシルと塩酸で塩化ニトロシルと硫酸

答え 5

塩素漂白では2,3,7,8-TeCDF, 1,2,7,8-TeCDF, 2,3,7,8-TeCDDが優勢

答え 1

エチレンと塩素を反応させる直接塩素化法は50~130℃

エチレンと塩化水素と酸素を反応させる酸化塩素化法は250~300℃

二塩化エチレンを分解するクラッキングは470~510℃

答え 3

75%→90%

答え 2

0.08 = 0.04 × 20/1 × 200/100 × 1/V よりV=20

答え 4

ノンオルト体を全種類、モノオルト体またはその他のPCBを塩素化物ごとに1種類ずつ添加する

答え 1

四重極形質量分析計→二重収束形質量分析計

答え 2

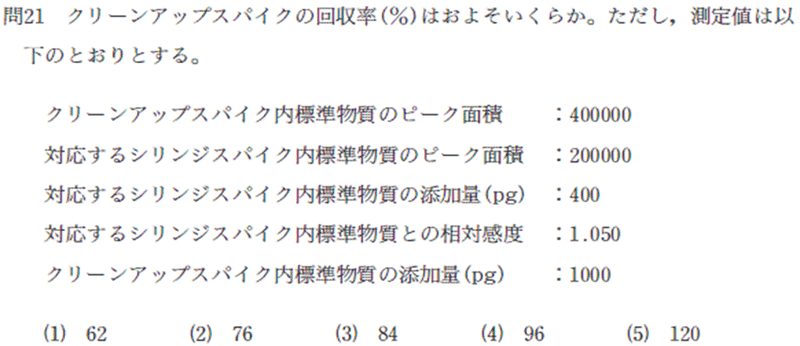

Rc = 400000/200000 × 400/1.05 × 100/1000 = 76

答え 4

答え 3

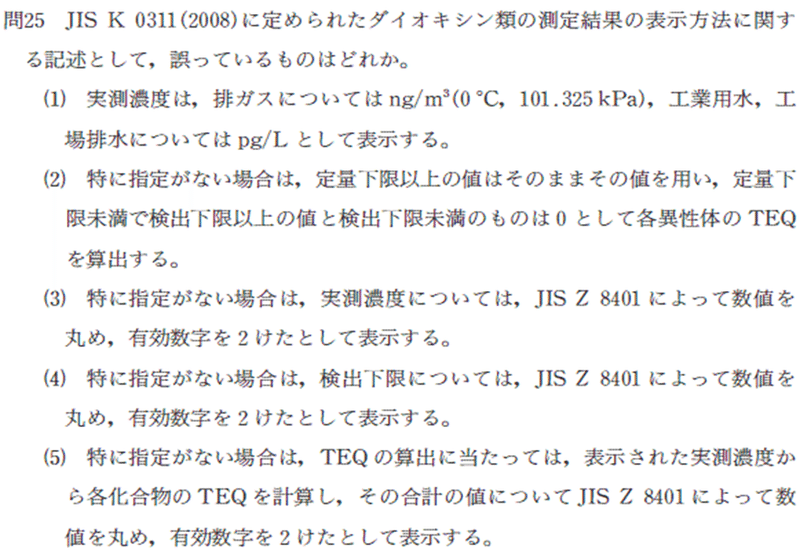

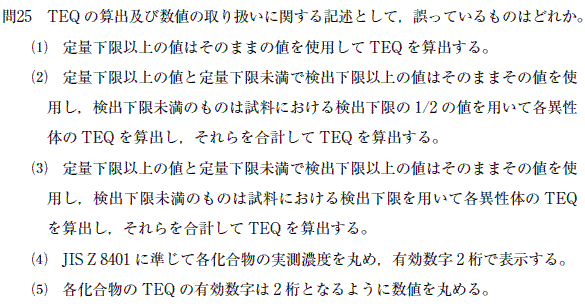

TEQの算出において特に指定がない場合は、定量下限以下の値はそのまま、定量下限未満で検出下限以上と検出下限未満は0として各異性体のTEQを算出してそれらを合計してTEQを算出する

答え 5

1/20→1/30

答え 2

トラベルブランク試験は試料採取から採取試料の運搬までに汚染が考えられる場合には必ず測定しなければならないが、それ以外の場合には汚染防止が確実に行われていることが確認できれば毎回測定しなくてもよい

H25

答え 4

答え 2

払落し直前は粒子径によらずほぼ100%

答え 4

答え 5

答え 3

答え 5

活性炭の発火点は550~600℃で排ガス吸着運転後の活性炭は100℃程度発火点が下がる

答え 5

30~50%→5~10%

答え 4

(1) 8→5, 6

(2) コプラナーPCBのTEQはPCDDs, PCDFsの15%程度

(3) 連続ではなく炉内温度や排ガス組成も場所によっていろいろ

(5) ろ過温度が低いとろ過効率がよく、排ガス中の濃度も低い

答え 4

電熱蒸留炉(1350~1400℃)で炉頂から焼結鉱と塊コークス(発熱体)を入れ、亜鉛を還元揮発しつつ炉出口で空気酸化する

答え 5

フラックスはナトリウム、カリウム、マグネシウム、アルミニウムなどの塩化物やふっ化物 塩素含有量は30%程度

答え 5

凝集沈殿における不安定化は荷電中和、フロック化は高分子凝集剤

答え 2

凝集性がないコロイド粒子は除去できない

答え 4

活性汚泥法の透明度が生物膜法と比べて非常に優れる

答え 4

価電子帯の正孔で有機物が酸化、導電帯では溶存酸素から生じたOHラジカルで酸化

答え 3

答え 1

還元炉→揮発炉

答え 1

-10~+10%→-5~+10%

答え 2

ゴム栓とコルク栓は使えない。スクリューキャップを用いる

答え 4

0.0008 = (0.00008×15×2-0)/VよりV=3

答え 1

硫酸処理 : マトリックス除去

多層シリカゲル : 強極性物質除去

アルミナ, DMSO : 低極性物質除去

高速液体クロマト, 活性炭 : PCDD, PCDF, コプラナーPCB分離精製

答え 5

1種類→全種類

答え 3

±30%→±20%

答え 4

排ガス中の実測濃度は12/3=4ng/m³なので

C = (21-12)/(21-16) × 4 = 7.2ng/m³

答え 3

TEQの算出において特に指定がない場合は、定量下限以下の値はそのまま、定量下限未満で検出下限以上と検出下限未満は0として各異性体のTEQを算出してそれらを合計してTEQを算出する

答え 2

四, 五塩素化物は0.1pg, 六, 七塩素化物は0.2pg, 八塩素化物は0.5pg, コプラナーPCBで0.2pg以下

H26

答え 1

答え 5

(1) 400℃→850~950℃

(2) これは微粉炭

(3) これはロータリーキルン

(4) これは流動層

答え 3

酸素供給を抑制→十分な酸素を供給

答え 2

大きい→小さい

答え 5

電気集塵装置は0.1~1μmのサブミクロン粒子は苦手

答え 4

前段→すぐ後流

答え 2

答え 2

1~2%→10%

答え 3

塩化水素→塩素

答え 3

アルミニウムスクラップ中の塗料や油分、樹脂などが塩素源

答え 4

(1) 連続的に→2~3回に分けて

(2) 500ppm以下で安定→最大15%になるほど不安定

(3) 排ガス温度が低いと濃度も低い

(5) mm→μm

答え 1

答え 1

答え 5

沈殿→上流精製

答え 4

塩化鉄(Ⅱ)→水洗塔などから成る一連の湿式洗浄装置

答え 1

塩素ガス→水と塩酸

答え 4

8000→10000

答え 4

サンプリングスパイク用内標準物質の回収率は70~130%

クリーンアップスパイク用内標準物質の回収率は50~120%

答え 4

シリカゲル→アルミナ

答え 5

V = 0.04 × 20/2 × 50/20 × 1/0.08 = 12.5

答え 2

塩酸処理の後に風乾し、ソックスレー抽出か同等の抽出方法で抽出する

答え 4

保持比→面積比

答え 5

6点→15点

答え 1

20℃→0℃

答え 3

2試料→3試料

H27

答え 3

蒸発燃焼では昇華を除いて蒸発前に溶融して液体になる

答え 3

集塵率は装置入口、出口のダスト濃度、ガス流量から求まる

答え 3

圧力損失が減少し、煙色が悪くなったらろ布破損の可能性がある

答え 4

答え 5

充填層式である充填塔はダスト濃度が低いか有害ガスの同時処理で使う

答え 5

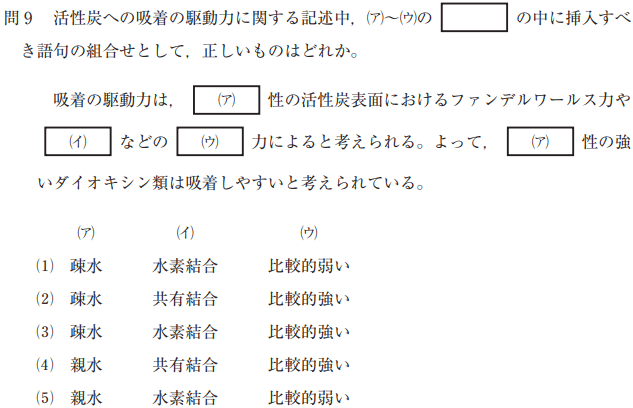

答え 2

共有結合→水素結合

答え 1

答え 3

製鋼用電気炉の排ガス集塵設備はバグフィルターが一般的で、ろ過温度は数十~250℃で高温になると効率が下がる

答え 1

答え 5

硫化物→フッ化物

答え 5

凝集剤について

陰イオン性ポリマーはpH6以上

陽イオン性ポリマーは酸性でも可

非イオン性ポリマーはpH2~8

アルミニウム系はpH6~8

硫酸鉄(Ⅱ)はpH8~11

塩化鉄、硫酸鉄(Ⅲ)、塩素化コッパラスはpH4~11

ポリシリカ鉄はpH4~8

答え 2

千→10^10

答え 1

嫌気性微生物→好気性微生物

答え 2

塩素漂白工程で発生

答え 3

エチレンと塩素を反応させる直接塩素化法は50~130℃

エチレンと塩化水素と酸素を反応させる酸化塩素化法は250~300℃

二塩化エチレンを分解するクラッキングは470~510℃

答え 4

140℃→120℃

答え 2

答え 3

V = 0.06/1000 × 40/2 × 100/50 × 1/0.0006 = 4

答え 4

共洗い不可

答え 2

各容器に濃度がほぼ均一になるように内標準物質を添加する

答え 5

標準添加法→内標準法

答え 3

Rc = 300000/100000 × 300/1.05 × 100/1000 = 86

答え 2

四, 五塩素化物は0.1pg, 六, 七塩素化物は0.2pg, 八塩素化物は0.5pg, コプラナーPCBで0.2pg以下

答え 5

2試料→3試料

H28

答え 4

液体は蒸発して酸素と混ざって燃焼する

答え 1

窒素→硫黄

答え 4

答え 1

空気力学的平均粒子径→質量基準平均粒子径

答え 5

答え 3

二次付着層→一次付着層

答え 3

揮発性ダスト、可燃性ガスは不可

答え 2

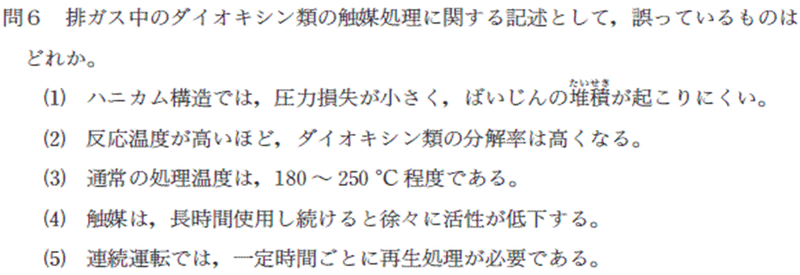

100〜150℃→180〜250℃

答え 3

上昇→下降

答え 2

答え 4

答え 1

答え 5

答え 3

価電子帯の正孔で有機物が酸化、導電帯では溶存酸素から生じたOHラジカルで酸化

答え 2

凝集沈殿も有効

答え 1

セルロース→リグニン

答え 2

サンプリングスパイク用内標準物質の回収率は70~130%

クリーンアップスパイク用内標準物質の回収率は50~120%

答え 5

検出下限及び定量下限 : 最終測定段階で検出定量できる絶対量

装置の検出下限及び定量下限 : 使用する測定装置の感度及び精度で決まる

測定方法の検出下限及び定量下限 : 前処理方法を含めた測定操作全体の精度で決まる

試料における検出下限及び定量下限 : 実際の試料において検出及び定量できる最小濃度

答え 4

答え 3

答え 4

0.08=0.08×20/1 × 100/50 × 1/V(7.4-11) V=40

答え 4

10L→5L

答え 3

±5%→20%以上

答え 3

C = (21-12)/(21-14) × 10/4 ≒ 3.2

答え 5

2桁→1桁

H29

答え 2

粒子成分範囲→粒子径範囲

答え 2

答え 3

空隙率が小さいと見掛けろ過速度も小さい

答え 3

集塵電極に向かって負イオンが流れ、イオン風も発生する

答え 4

1μm→2~3μm

答え 4

触媒の質量→触媒の体積

流量の単位がm³/hなので当然

答え 1

答え 3

有機塩素化合物→無機塩(KCl, NaCl, CaCl₂, MgCl₂)

答え 4

答え 4

空気酸化

答え 1

窒素→水素

答え 5

答え 5

凝集沈殿における不安定化は荷電中和、フロック化は高分子凝集剤

答え 2

ダイオキシン類が1μm以下のコロイド粒子に吸着されており、清澄ろ過(≠凝集)単体では除去は難しい

答え 5

エチレンと塩素を反応させる直接塩素化法は50~130℃

エチレンと塩化水素と酸素を反応させる酸化塩素化法は250~300℃

二塩化エチレンを分解するクラッキングは470~510℃

クラッキング(工程)で塩ビモノマーと塩化水素に分解

答え 2

炭酸カルシウム→水酸化カルシウム

答え 5

検出下限及び定量下限 : 最終測定段階で検出定量できる絶対量

装置の検出下限及び定量下限 : 使用する測定装置の感度及び精度で決まる

測定方法の検出下限及び定量下限 : 前処理方法を含めた測定操作全体の精度で決まる

試料における検出下限及び定量下限 : 実際の試料において検出及び定量できる最小濃度

答え 4

200℃→120℃

答え 1

答え 2

0.0008=0.05/1000 × 50/2 × 200/100 × 1/V(7.4-8) V≒3.1

答え 2

全部使う

答え 2

10000以上

場合によっては12000

答え 4

答え 3

四, 五塩素化物は0.1pg, 六, 七塩素化物は0.2pg, 八塩素化物は0.5pg, コプラナーPCBで0.2pg以下

H30

答え 1

答え 1

答え 3

答え 4

ポリエチレン→ガラス繊維

ポリエチレンなんてどうがんばっても150℃にもなれば消えますよ

答え 4

答え 3

処理ガス速度が小さい→処理ガス速度が大きい

答え 2

粒子状物質は厳しい

答え 3

内部→表面

答え 1

石灰石の分解反応→コークス燃焼

答え 5

答え 2

答え 3

ドロス分離、水素、非金属介在物、アルカリ、アルカリ土類金属除去のためにフラックスや塩素ガスを使う

答え 2

沈降分離→凝集沈殿

答え 3

答え 5

蒸留工程→ベンゼンの塩素化工程

答え 5

ピーク面積は60%以上→70%以上

https://www.env.go.jp/air/tech/chuiziko%28beten%29.pdf のP23

答え 2

検出下限及び定量下限 : 最終測定段階で検出定量できる絶対量

装置の検出下限及び定量下限 : 使用する測定装置の感度及び精度で決まる

測定方法の検出下限及び定量下限 : 前処理方法を含めた測定操作全体の精度で決まる

試料における検出下限及び定量下限 : 実際の試料において検出及び定量できる最小濃度

答え 5

JIS Ⅱ形は焼却炉排ガスのみ

答え 4

共洗い不可

答え 2

V=0.08/1000 × 20/2 × 50/20 × 1/0.0008 = 2.5(7.2-1)

答え 3

V=0.06 × 10/1 × 200/100 × 1/0.08 = 15(7.2-2)

答え 3

答え 4

Rs=300000/200000 × 600/1.050 × 100/1000 ≒ 86

答え 2

四, 五塩素化物は0.1pg, 六, 七塩素化物は0.2pg, 八塩素化物は0.5pg, コプラナーPCBで0.2pg以下

R1

答え 5

炉内滞留時間はキルンの傾斜と回転数で制御される

答え 4

圧力損失が変動しにくい

答え 1

鉛直→水平

答え 4

答え 5

最近はプラスチック製テラレット、ベルサドルなどが多く採用される

答え 3

大きくなる→小さくなる

答え 2

20~40→200~400

答え 2

吸熱過程→発熱過程

答え 5

焼成過程でほとんど分解する

答え 2

答え 1

連続→間欠

答え 2

2%未満

答え 4

答え 2

答え 4

無機化合物→有機化合物

答え 4

PCDDs→PCDFs 特に2,3,7,8-TeCDFと2,3,4,7,8-PeCDF

答え 5

低分解能→高分解能

答え 1

Ⅰ, Ⅱ, Ⅲのみ

答え 3

V = 0.04/1000 × 20/1 × 100/50 × 1/0.0008 =2.0(7.2-1)

答え 3

10L→5L

答え 1

クリーンアップスパイク内標準物質添加→抽出→クリーンアップ

答え 1

2回→3回

答え 5

C = (21-12)/(21-18) × 21/5 = 12.6

答え 2

サンプリングスパイク用内標準物質の回収率は70~130%

クリーンアップスパイク用内標準物質の回収率は50~120%

答え 1

Rc = 400000/300000 × 700/1.050 × 100/1000 ≒ 89%

R2

答え 5

答え 2

高温→低温

答え 4

固体粒子はダスト、金属蒸気凝縮物などの1μm以下の粒子はフューム、液体粒子をミスト、燃焼か熱源としての電気使用で発生する粒子はばいじん、破砕選別などで発生飛散する物質は粉じん

答え 5

二次→一次

答え 1

答え 5

答え 1

答え 3

メソ→ミクロ

答え 2

前半→後半

答え 5

答え 2

水素→粉コークス

答え 3

答え 5

答え 4

低い→高い

答え 5

塩素系漂白剤 : 塩素, 次亜塩素酸塩, 二酸化塩素

酸素系漂白剤 : 酸素, 過酸化水素, オゾン

答え 2

炭酸カルシウム→水酸化カルシウム

答え 4

サンプリングスパイク用内標準物質の回収率は70~130%

クリーンアップスパイク用内標準物質の回収率は50~120%

答え 3

検出下限及び定量下限 : 最終測定段階で検出定量できる絶対量

装置の検出下限及び定量下限 : 使用する測定装置の感度及び精度で決まる

測定方法の検出下限及び定量下限 : 前処理方法を含めた測定操作全体の精度で決まる

試料における検出下限及び定量下限 : 実際の試料において検出及び定量できる最小濃度

答え 1

答え 4

試料容器に空間が残るように入れ、密栓する

答え 4

V = 0.06/1000 × 50/2 × 200/50 × 1/0.0008 = 7.5(7.2-1)

答え 3

5.0μm→0.5μm

答え 3

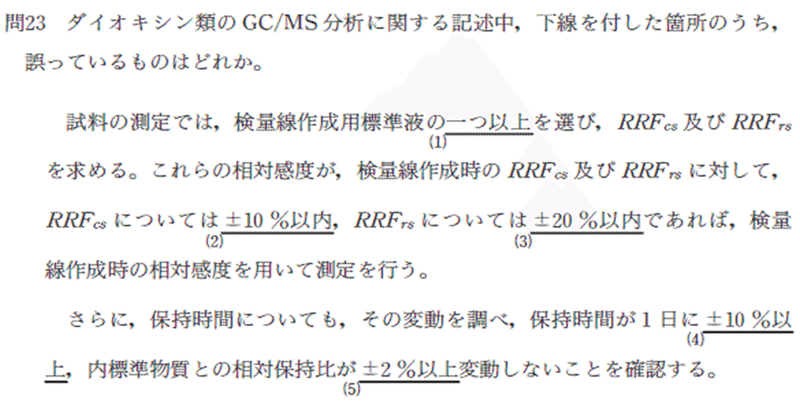

一つ→二つ以上の

答え 2

Rc = 300000/200000 × 600/1.050 × 100/1000 ≒ 86

答え 1

TEQの算出において特に指定がない場合は、定量下限以下の値はそのまま、定量下限未満で検出下限以上と検出下限未満は0として各異性体のTEQを算出してそれらを合計してTEQを算出する

R3

答え 3

答え 5

答え 2

還元→酸化

答え 5

答え 5

答え 2

マクロ→メソ

答え 2

高温→低温

答え 1

前半→後半

答え 3

答え 4

塩化カルシウム→コークス

答え 3

答え 1

答え 4

凝集沈殿における不安定化は荷電中和、フロック化は高分子凝集剤

答え 5

答え 1

白金→鉄

答え 2

シリコン→カルシウム

答え 4

35→37

答え 1

±10%→-5~+10%

答え 1

答え 2

V = 0.05/1000 × 50/2 × 100/50 × 1/0.0008 ≒ 3(7.2-1)

答え 4

10L→5L

答え 4

2回10点→3回15点

答え 5

答え 3

C = (21-12)/(21-20) × 2/6 = 3

※排ガス中酸素濃度は20%↑でも20%とする。

答え 3

四, 五塩素化物は0.1pg, 六, 七塩素化物は0.2pg, 八塩素化物は0.5pg, コプラナーPCBで0.2pg以下

R4

答え 1

答え 2

大きく→小さく

答え 1

答え 2

放電と集塵が逆

答え 5

二酸化炭素、水、塩化水素に分解

答え 2

吸熱→発熱

答え 2

上昇→下降

答え 2

サーマル→フューエル

答え 4

答え 1

答え 2

答え 3

300℃以上→200℃以下

答え 3

答え 1

答え 3

還元→酸化

答え 4

エチレンと塩素を反応させる直接塩素化法は50~130℃

エチレンと塩化水素と酸素を反応させる酸化塩素化法は250~300℃

二塩化エチレンを分解するクラッキングは470~510℃

答え 3

硫酸処理 : マトリックス除去

多層シリカゲル : 強極性物質除去

アルミナ, DMSO : 低極性物質除去

高速液体クロマト, 活性炭 : PCDD, PCDF, コプラナーPCB分離精製

答え 3

10mL→100mL

答え 5

サンプリングスパイク用内標準物質の回収率は70~130%

クリーンアップスパイク用内標準物質の回収率は50~120%

答え 3

全イオンモニタリング→選択イオンモニタリング

答え 2

四, 五塩素化物は0.1pg, 六, 七塩素化物は0.2pg, 八塩素化物は0.5pg, コプラナーPCBで0.2pg以下

答え 3

C =(21-12)/(21-14) × 10/4.0 ≒ 3.2

答え 4

8.0 = 0.04/1000 × 50/2 × 200/50 × 1/SDL(7.2-1)より SDL = 0.0005

答え 5

Rc = 100000/150000 × 600/1.040 × 100/500 ≒ 77

答え 5

わからん

R5

答え 4

300℃近傍→200℃以下

答え 1

答え 1

見掛けろ過速度は処理流量÷ろ布の有効ろ過面積

答え 4

爆発性ガスや可燃性ダストは使用不可

答え 2

すすはみかけ電気抵抗率が極めて低いので異常再飛散を起こす

答え 5

小さい→大きい

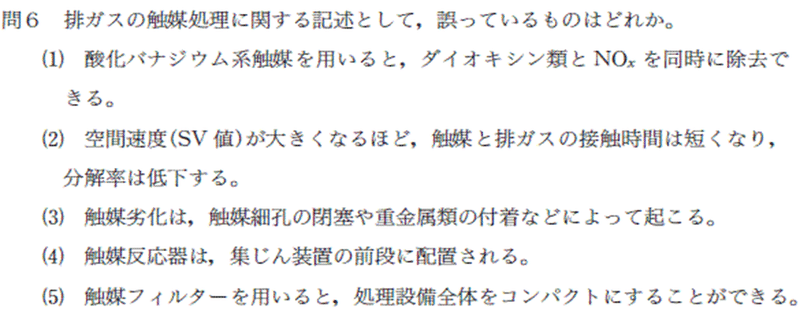

答え 2

SV値の逆数が触媒層を通過するのに要する時間

答え 2

ヤシも活性炭も基本ミクロ

答え 1

答え 2

排ガス中のCO₂は主にコークスの燃焼によるもの

答え 1

答え 3

フラックスはナトリウム、カリウム、マグネシウム、アルミニウムなどの塩化物やふっ化物 塩素含有量は30%程度

答え 3

疎水性なのでほとんど溶けておらず懸濁態で存在

答え 5

生物膜では食物連鎖も加わるため、活性汚泥法より余剰汚泥量が少ない

答え 5

85%→ほとんど

答え 5

酸化→洗浄除去

答え 5

35→37

答え 4

0.001 = 0.04/1000 × 100/50 × 50/1 × 1/VよりV=4

答え 5

1/2→同量

答え 4

0.04 × 40/2 × 100/40 × 1/25 = 0.08

答え 3

Rc = 500000/100000 × 500/1.040 × 1/3000 ≒ 80%

答え 4

基本は定量下限以上はそのまま、それ未満は0

指定があれば検出下限以上はそのまま、検出下限未満は検出下限

指定があれば検出下限以上はそのまま、検出下限未満は検出加減の1/2

の4が誤り

答え 4

定量下限→検出下限

答え 3

トラベルブランク試験は試料採取〜採取資料運搬で汚染がある場合は必ず実施するが、汚染防止が確実に行われていることが確認できれば不要

答え 2

検出下限→定量下限

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?