ダイオキシン類関係公害防止管理者(当日確認用)

ダイオキシン類関係公害防止管理者(概論)

ダイオキシン類関係公害防止管理者(特論)

特に直前に見ておきたいものってあるじゃない?

概論

この法律は、ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることにかんがみ、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定めることにより、国民の健康の保護を図ることを目的とする。

カネミ油症はPCDFsとコプラナーPCBが原因

PCBの国内使用量は54000tで2001年に5500t焼却

ダイオキシン類の排出量の目録 (排出インベントリー)

全体が100くらいで一般が22、産廃が17、小型が10

水は1.7で下水道終末処理施設>塩ビモノマー>パルプ

第1次削減計画はH11で4年以内に90%削減

第2次削減計画はH15基準でH22までに15%削減

第3次削減計画は当面の間過去数年排出量平均値を基本に目標設定。5年評価

ダイオキシン類対策特別措置法により定められた特定施設の一覧表

2,4,5-Tは2,3,7,8-TecDDができる

PCPやCNPはOCDDや1,3,6,8-TeCDDや1,3,7,9-TeCDDができる

融点はPCDD>PCDF>PCB

TeCDDだと300℃くらい

融点というか沸点は蒸気圧の逆なので、融点が高いと(実質沸点も高いので)蒸気圧は低い。

PCB異性体数は209種、PCDDは75種、PCDFは135種

ダイオキシン類の毒性等価係数(TEF)

HxCDFとPeCBが異性体4つで最多組

TEF自体は

PCDD→2,3,7,8-TeCDDが最強、1がついても最強

ここからClが増えると弱くなる 計7種

PCDF→2,3,4,7,8-PeCDFが最強、Cl4か6は次点、5が次で7,8は雑魚 計10種

PCB→ノンオルトは3,3',4,4',5-PeCBが最強、6→4で強い。モノオルトは雑魚

計12種

1日で摂取したダイオキシンは体重1kgあたり0.41pg-TEQで、そのうち0.40pg-TEQは食事から

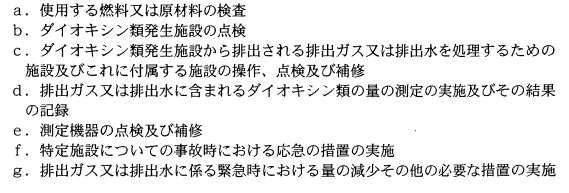

特論

廃棄物焼却炉→バグフィルターが基本。低温だとよい。だいたい160℃くらい

バグフィルターはろ過速度が小さいと集塵率が高い

空隙率が小さいと圧力損失は大きい→見掛けろ過速度は小さい

払い落しは間欠式の方が連続式より集塵率が高い

ろ布空隙率は織布で30~40%、不織布で70~80%

スクラバーは低濃度か有害ガス同時処理で使う。低速かつ長時間で表面積や充填密度が大きいと集塵率が高い

電気集塵装置は0.1~1μmのサブミクロン粒子は苦手

アルミニウム合金製造→塩素ガス吹き込み時はバーナー不要

精製工程においてドロス分離、水素や非金属介在物、アルカリ、アルカリ土類金属除去のためにフラックスや塩素を使う

酸化防止のために前炉にスクラップを入れる

溶湯は680~750℃

バグフィルターや電気集塵装置で処理する

鉄鉱石焼結炉→ダイオキシン類濃度は焼成前半で高い。HCl濃度に類似

製鋼用電気炉→PCDF>PCDD 塩素数は5, 6

コプラナーPCBのTEQはPCDD、PCDFの15%

活性コークスの方が比表面積は小さく、水には強い

活性炭の方が破過は生じにくく、平衡吸着量も多い

マクロ : 50nm以上

メソ : 2~50nm

ミクロ : 0.8~2nm

活性炭はミクロ

ヤシもミクロ

凝集対象は0.001~1μm

10μm~は沈降

不安定化は荷電中和で無機凝集剤、フロック化は高分子凝集剤を用いる

凝集剤について

陰イオン性ポリマーはpH6以上

陽イオン性ポリマーは酸性でも可

非イオン性ポリマーはpH2~8

アルミニウム系はpH6~8

硫酸鉄(Ⅱ)はpH8~11

塩化鉄、硫酸鉄(Ⅲ)、塩素化コッパラスはpH4~11

ポリシリカ鉄はpH4~8

OHラジカルの反応速度定数はO₃の10¹⁰

パルプ製造→リグニンはアルカリ分解、ECF漂白は二酸化塩素と酸素系漂白剤

塩素漂白では2,3,7,8-TeCDF, 1,2,7,8-TeCDF, 2,3,7,8-TeCDDが優勢

pHは6~8の中性付近に調整

価電子帯の正孔で有機物が酸化、導電帯では溶存酸素から生じたOHラジカルで酸化

エチレンと塩素を反応させる直接塩素化法は50~130℃

エチレンと塩化水素と酸素を反応させる酸化塩素化法は250~300℃

二塩化エチレンを分解するクラッキングは470~510℃

クラッキング(工程)で塩ビモノマーと塩化水素に分解

サンプリングスパイク→試料採取~抽出の操作結果を確認 回収率70~130%

クリーンアップスパイク→前処理操作全体結果確認と定量基準 回収率50~120%

シリンジスパイク→GC/MSへの試料液注入確認

排水中ダイオキシン類濃度は定量加減以上→そのまま、それ以下→0

検出下限及び定量下限 : 最終測定段階で検出定量できる絶対量

装置の検出下限及び定量下限 : 使用する測定装置の感度及び精度で決まる

測定方法の検出下限及び定量下限 : 前処理方法を含めた測定操作全体の精度で決まる

試料における検出下限及び定量下限 : 測定方法の検出下限及び定量加減を基にして実際の試料において検出及び定量できる最小濃度

試料ガス採取

排ガス→採取管部→捕集部→吸引ポンプ→流量測定部

試料水採取

試料水→フィルタ→吸着剤→流量測定部→吸引ポンプ

内標準物質添加

PCDD、PCDF→塩素数ごとに2,3,7,8-位塩素置換体を最低1種類ずつ

PCB→ノンオルト全種、モノオルトかその他PCBを塩素化物ごとに1種類ずつ

硫酸処理 : マトリックス除去

多層シリカゲル : 強極性物質除去

アルミナ, DMSO : 低極性物質除去

高速液体クロマト, 活性炭 : PCDD, PCDF, コプラナーPCB分離精製

精度管理

四, 五塩素化物は0.1pg, 六, 七塩素化物は0.2pg, 八塩素化物は0.5pg, コプラナーPCBで0.2pg以下

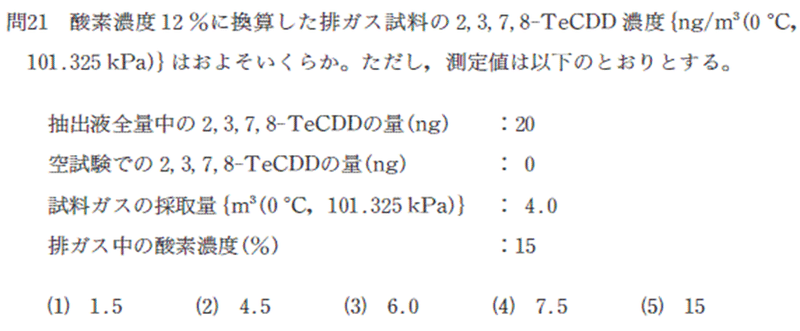

計算問題

(1) 酸素濃度換算

解答方法

① 濃度を求める 20ng/4.0m³=5ng/m³

② 換算する (21-12)/(21-15) × 5 = 7.5ng/m³

どちらも出てきた数字の順番に分子→分母で入れる

21は空気中の酸素濃度

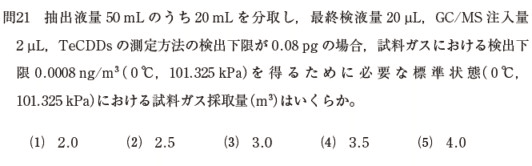

(2) 採水量/ガス採取量

解答方法

そのまま式に入れる

0.0008ng/m³ = (0.08pg/1000) × (20μL/2μL) × (50mL/20mL) × 1/V

0.08pg/L = 0.06pg × (10μL/1μL) × (200mL/100mL) × 1/V .

補助単位(キロとかミリとかナノとか)は違えど形は同じ

そもそもこの試験で選択肢に10倍の差がでることはまずないので/1000とかの単位合わせを気にしなくてもとりあえずいいと思う

(3) 回収率

解答方法

順番に入れる

R = 300000/200000 × 600pg/1.050 × 1/1000pg ≒ 0.857→86%

R = 400000/300000 × 700pg/1.050 × 1/1000pg ≒ 0.889→89%

サンプリングスパイクの回収率ならクリーンアップスパイク

クリーンアップスパイクの回収率ならシリンジスパイクが必要

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?